明日·艺术史文库 李军主编

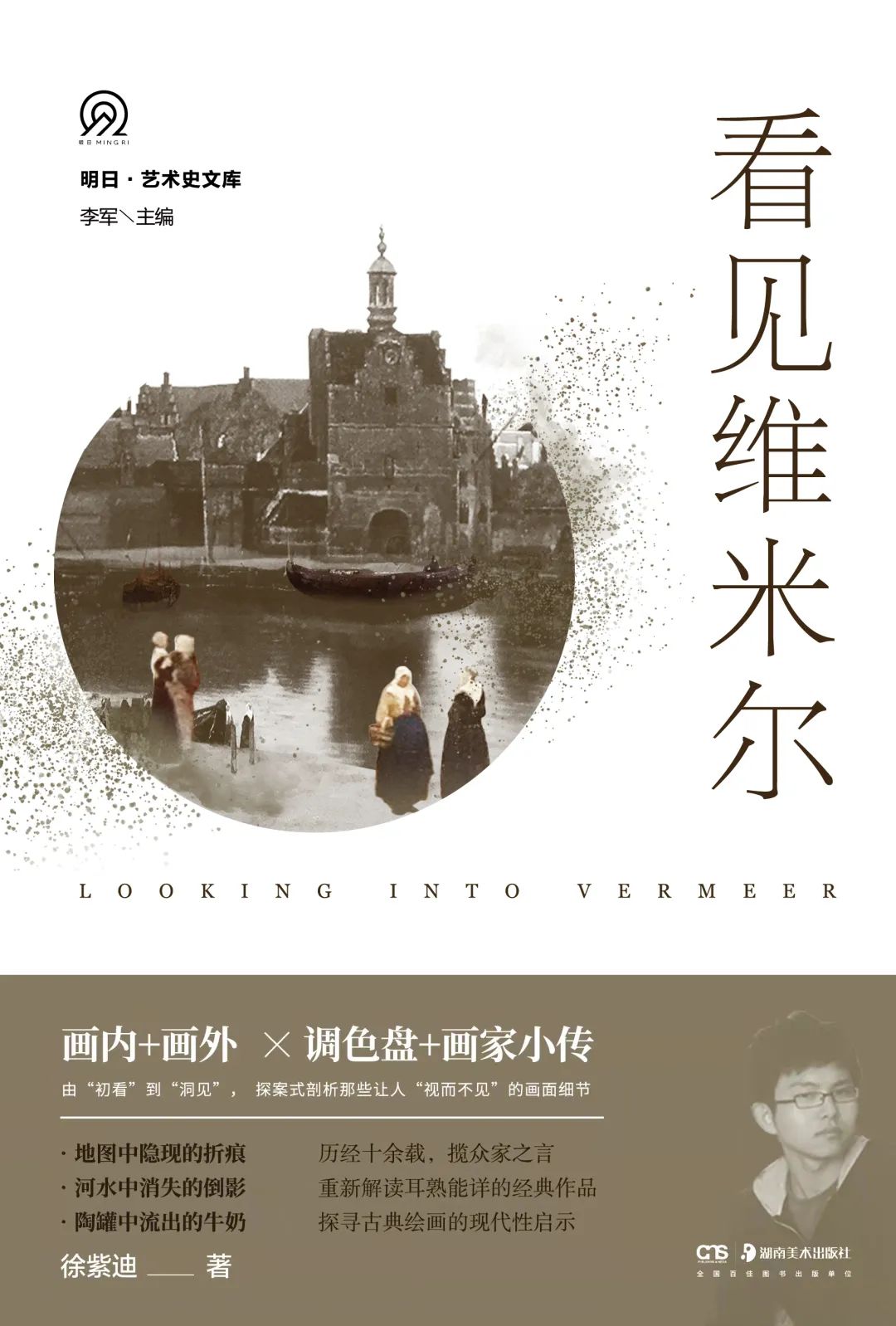

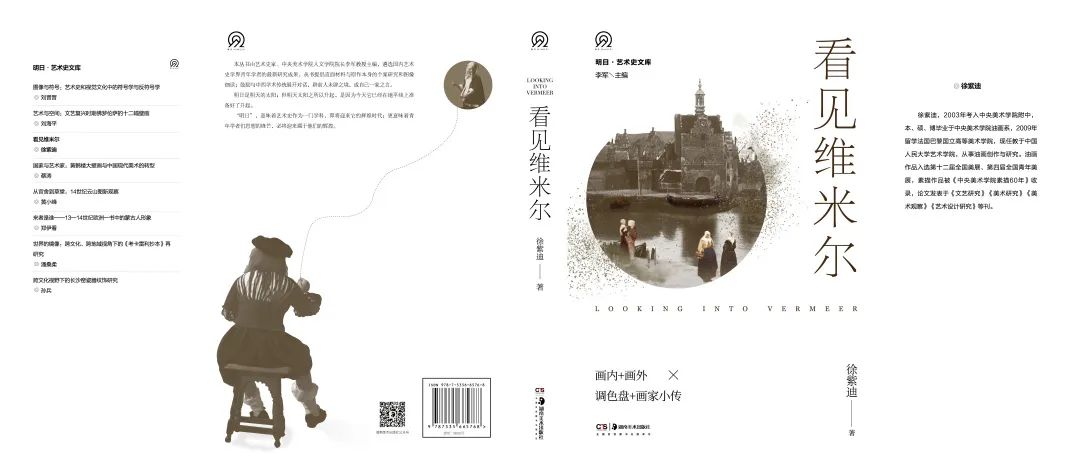

看见维米尔

徐紫迪 著

湖南美术出版社 2022.2

ISBN 9787535665768 98.00元

本书以古典绘画中的“叙事性”与“绘画性”为切入点,将纯粹的观看作为逻辑主线,以细致的图像分析与单幅作品的个案研究为论述主体,尝试以一种崭新的眼光重新解读维米尔作品中的魅力。本书作者从画家与学者的双重视角出发,在画家的创作构思与学者的解读阐释之间找到某种契合,建构起绘画中图像与历史之间的丰富联系,带领读者追踪画家“埋藏”在画作中鲜为人知的线索,以“探案”式的观察分析破译画面中那些带给观者“意外惊喜”的细节,同时论证作为古典绘画代表的维米尔作品中的现代性,从而阐释维米尔艺术是如何从传统“风俗画”脱颖而出,成为经典,本书为解读维米尔绘画提供一种全新的视角。

徐紫迪,2003年考入中央美术学院附中,本、硕、博毕业于中央美术学院油画系,2009年留学法国巴黎国立高等美术学院,现任教于中国人民大学艺术学院。从事油画创作与研究,油画作品曾入选第十二届全国美展、第四届、第七届全国青年美展,作品收录于《中央美术学院素描60年》,文章曾发表于《文艺研究》、《美术研究》、《美术观察》、《艺术设计研究》等刊。

维米尔 《代尔夫特一景》 1661-1663 布面油画 98.5×117.5厘米 海牙莫里茨豪斯美术馆

维米尔 《小街一景》 约1659-1660 布面油画 54.3×44厘米 阿姆斯特丹国立博物馆

《明日·艺术史文库》丛书总序 节选

中央美术学院人文学院院长 教授 李军

六十多年来,中国的艺术史学科从筚路蓝缕中起步,到枝繁叶茂地发展,今天已成为世界上具有重要影响的人文科学。六十多年来,中央美术学院艺术史学科的风雨历程,也是艺术史在中国发展、完善、拓展与深化的一个缩影。

中央美术学院艺术史学科最近的前身,是前述的新文化运动的火炬;而它的远绪,则根植于中西古典文化的沃土中。

在西方,艺术史至少可以追溯到1550年,那一年,佛罗伦萨的人文主义者瓦萨里出版了他的《意大利艺苑名人传》;在中国,它的历史至少可以追溯到公元9世纪的张彦远,他的《历代名画记》标志着伟大的中国古典艺术史传统的诞生。从这个意义上讲,艺术史在中国至少已经一千二百年了,在西方则将近五百年了,它如此古老,就跟历史和艺术一样古老。

但在另一个意义上,艺术史学在中国又是一门年轻的学科。它作为一门现代人文学科,在历史的长河中,就跟正在发生着的历史和艺术一样年轻。例如,2006年由中央美术学院发起,此后由各高校轮流主办的高校美术史年会,今年正好进入第十四个年头。它作为中国高校艺术史学的一项制度,才刚刚十四岁,简直就像一个少年,也像一个少年一样,活蹦乱跳,充满了生命的活力,充满了各种各样的可能性。

在全球化的今天,艺术史在中国理应有更新的含义。它不应该仅仅限于“现代艺术史学科”引进于“中国”的历史。今天,它更应该意味着从中国出发的眼光和视野,即让“中国”为“艺术史”提供看待世界和自己的新方式与新方法。

“旧学商量加邃密,新知涵养转深沉。”

对“旧学”的继承和对“新知”的发扬,完美诠释了艺术史学科在中国的这六十余年,也将继续诠释它的未来。

维米尔 《戴珍珠耳环的少女》 1665-1667 布面油画 46.5×40厘米 海牙莫里茨豪斯美术馆

《戴珍珠耳环的少女》X光透视图

序 言

中央美术学院油画系教授 孙为民

徐紫迪的专著《看见维米尔》是在他博士论文的基础上修改完成的,据我所知,此书是目前为止中国学者对于维米尔绘画艺术最详尽的整理、综合和讨论。

一方面,维米尔对于我们来说十分熟悉,他是17世纪荷兰的重要画家,他的作品尺幅不大,却十分耐看,可以说独树一帜,是古典写实绘画的一座巅峰,其中《窗前读信的少女》是我最喜爱的作品之一。维米尔作品中的很多形象都是今天家喻户晓的经典,他在绘画中对于光线、体积、空间的独到塑造与表达已经成为现今美术教育的典范,且对中国当代油画的发展产生了重要影响。

另一方面,维米尔对于我们来说又十分陌生,他的作品数量少之又少,且没有一张素描存世,有关他的生活经历、师承关系我们几乎一无所知,每当带着这些疑问回看画面中的细节时,竟会产生陌生之感。我们很难确定画家究竟在表现什么,某种程度上,他与所谓的荷兰“风俗画”格格不入,不禁反问:我们真的读懂维米尔了吗?那些熟悉的形象背后又是否“另有隐情”?

国外有关维米尔的美术史和理论研究不少,紫迪将卷帙浩繁的文献梳理归纳,并翻译成中文,这项工作本身已难能可贵。更重要的是,他在此基础上结合众家之言,以实践者的眼光找到了一些敏锐的着眼点:如《狄安娜与同伴》体现了画家对前人的模仿、《沉睡的女仆》并非女仆及桌上物品的透视错位、《倒牛奶的女仆》中的空间矛盾与反讽意味、《小街一景》中的几何构成与原址的追问、《代尔夫特一景》中城市的轮廓与河水的倒影以及《天文学家》与“圣哲罗姆图式”的关系等诸多讨论令人耳目一新。他所做的尝试和提出的观点对这一领域的进一步研究有重要意义,因此这本书如同维米尔的绘画一样:精而耐读。这一切都源于紫迪对传统艺术之痴迷与热爱,他的执着、专注力与钻研精神既体现在学术写作中,也体现在专业创作中。

紫迪曾就读于央美附中,后进入油画系一画室读本科,又交换至巴黎美术学院学习,并以优异成绩毕业保送硕士研究生,后攻读博士,现任教于中国人民大学艺术学院。多年来他学习踏实、刻苦,打下了稳固扎实的基本功,并具备良好的艺术修养。他深得造型规律之要领,特别在素描上,他敏锐地观察,深入地理解,熟练地把握,其能力和成果在当今的同行中是不多见的。

如同维米尔一样,他的油画面幅不大,但却见功力,常以现实生活的景象、人物为题材,以传统的油画语言表达对现实生活的温馨体验,作品格调清新,丰富细腻,深入严谨,他对维米尔艺术的热爱最直接体现在其本、硕、博期间的毕业创作中,并表现出他极高的艺术天赋。紫迪艺术修养与创作实践相辅相成,难能可贵,能做到这一点的艺术家并不多见。

对于前人之学习是一个永恒的话题,我们已经看到莫奈之于透纳、梵高之于米勒、萨金特之于委拉斯贵支,当然这这并不是说深谙造诣等于简单地模仿,紫迪在本书与诸多作品中,已经警惕地意识到了这一点,而我知道,对于维米尔的热爱也只是他学习的一个侧面。

本书的资料性和学术性都很强,无论对于实践者还是研究者。希望这本书成为中国读者了解、研究维米尔的重要参考,期待紫迪不断取得新的成绩。

2020年8月于北京

维米尔 《倒牛奶的女仆》 1657-1661 布面油画 41×45.5厘米 阿姆斯特丹国立博物馆

维米尔 《沉睡的女仆》 1656-1657 布面油画,87.6×76.5厘米 纽约大都会博物馆

看见维米尔

目录

导论

第一章 一位年轻画家笔下的古老神话

第一节 《狄安娜与同伴》的原本作者和“本来面目”

第二节 洗中的“荷兰女子”与一个古老的神话传说

第三节 学习、模仿与挪用

第四节 一位年轻画家的“雄心壮志”

第二章 《沉睡的女仆》与维米尔的“觉醒”

第一节 沉睡的女仆和室内场景

第二节 “女仆”还是“女子”?

第三节 爱情还是色情?

第四节 “托腮的形象”与懒惰的罪恶

第五节 《沉睡的女仆》的绘画性与画家的“觉醒”

小结

第三章 静谧瞬间的开始

第一节 读信的少女与她的“堡垒”

第二节 被拉开的帷幔

第三节 模仿与竞争

第四节 重现的丘比特与一张“新的维米尔”

小结

第四章 永恒的“厨娘”与维米尔的宣言

第一节 “厨房”里的“丰碑”

第二节 “厨房”中的隐秘空间与“厨娘”

第三节 利特克的研究与“厨娘”的“魅惑”

第四节 维米尔的宣言

第五章 同一幅“街景”的不同演绎

第一节 游走在代尔夫特寻找《小街一景》

第二节 匠心独运与霍赫的影响

第三节 《小街一景》中隐藏的矛盾

小结

第六章 真实与虚构:重读《代尔夫特一景》

第一节 时间定格下无比“真实”的场景

第二节 现实的再造与城市的倒影

第三节 代尔夫特的新教堂与维米尔的信仰

第四节 一座城市的肖像

第七章 戴珍珠耳环的少女

第一节 维米尔的“Tronie”

第二节 一种流行题材

第三节 引人注目的少女与没有答案的争论

第四节 修复的故事与“聚光灯下的少女”

第八章 绘画的寓言与画家的荣耀

第一节 画家与“画室”

第二节 维米尔的“广告”

第三节 “历史女神”与画家的荣耀

第四节 地图中世界

第五节 向“圣路加”致意

第六节 博纳斯的“遗产”与希特勒的“珍宝”

小结

第九章 《天文学家》与《地理学家》

第一节 一对“姊妹画”:“手摘星辰”与“凝望求索”

第二节 列文虎克的订件?

第三节 “工作中的学者”:灵感的来源与一个图式的流变

小结

结语

附录

一 维米尔小传

二 维米尔的画布与调色盘

三 维米尔档案清单

四 维米尔历史简表

五 维米尔家庭关系简谱

六 部分作品X光透视图

七 约恩·布劳所绘《代尔夫特城市地图》

参考文献

致谢

维米尔 《绘画的艺术》 1662-1668 布面油画 120×100厘米 维也纳艺术史博物馆

维米尔 《天文学家》 1668 布面油画 50×45厘米 巴黎卢浮宫

徐紫迪

后 记

1

正如海明威所说:“如果你足够幸运,年轻时候在巴黎居住过,那么此后无论你到哪里,巴黎都将与你同在,因为它是一场流动的盛宴。”十几年前的经历仍然历历在目,写作之时得以让我将那些碎片点点拾起。

2009年二月,我拖着100多斤的行李箱去法国求学。凌晨三点下了飞机,外面的天空还是一片漆黑,从戴高乐机场坐地铁遇到几名同机的中国留学生,在车厢里他们上一秒还在向我介绍下了地铁后的路线,下一秒就遭遇抢劫,连人带箱被拖出地铁。没了行李,他们只好下车报警,当车门再次关上,我站在车厢里目送他们消失在站台,目瞪口呆、满手冷汗,紧紧握着箱子把手,环顾四周几名白人乘客向我投来警示的目光,这就是巴黎给我的第一印象。

终于到了夏特雷(chatelet),爬出地铁站走几步就看到塞纳河,初冬的河水拍打着石堤,一只海鸥单脚站在石堤上,它冻得瑟瑟发抖,将头埋进双肩的羽毛之中,空气里弥漫着破晓的寒气,旅行箱的轱辘撞击着石砖,发出有节奏的响声,打破了路灯下的宁静。我还是迷路了,裹了裹衣服坐在路旁,许久之后终于等到一位路人,我鼓足了勇气上前询问:“C’est pour allez a L’école des Beaux-Arts, S’il vous plaît”(请问巴黎美院怎么走)。尽管这句话我已经在家练习了百遍,但还是不确定真正的法国人是否能听懂。她先是被我吓了一跳,然后笑了笑,顺手一指:“C’est par la, Tout droit!”(就在前面,一直走)

巴黎美院的学生,可以尽享地利之优越,学院与卢浮宫几乎是隔河遥望,每天下午趁没课或逃课都要来到卢浮宫朝圣,那些在美术史课本或幻灯片里才能看到的世界名作,突然间一下子就摆在你面前,让人应接不暇,甚至措手不及。

从学院门口幽静的“波拿巴”(Bonaparte)小巷走出来,总会给人豁然开朗的感觉,“马拉凯”(Malaquais)大街上每每是车涌不断,若是赶上好天气,阳光洒向高大的梧桐树叶,在塞纳河上映出烁烁光芒,看了让人觉得痛快。沿着“马拉凯”大街向左走,经过著名的“塞内列尔”(Sennelier)商店便是阔气的卡鲁索桥(Pont du Carrousel),在塞纳河上众多著名的桥中,它算是比较宽的了,相比两侧的皇家桥与艺术桥竟然会显得雄壮,有一个画塞纳河景色的画家,天气好时都会在桥上支开摊位售卖一些水彩画,印象中总是看不清他躲在帽檐下的脸。

走过卡鲁索桥,迎面扑来的便是卢浮宫。卡鲁索广场上人总是很多,玻璃金字塔入口前总会有排长队等待进入卢浮宫的人,人少的时候只有三种情况:下大雨、夜深、7月14日。每周五巴黎美院的老师詹姆斯·布劳迪(James Bloede)会在鲁本斯大厅上课,老头会耐心地对每个学生的画做点评,他让我重新认识了玛丽·德·美第奇的那组画。

我在卢浮宫正式临摹的两张作品都没画完,感谢卢浮宫的伊莎贝拉(Isabelle Vieilleville)女士的协助,允许我可以花上几个月的时间站在“维尔妮娜克夫人”和“天文学家”画前面仔细研究。无数次,在临摹的时候,我被游客当做是日本人或台湾人,只要他们还在我身后,我便要自豪地告诉他们我是中国人。那些挂在墙上的画使我变得自信,即使在饥肠辘辘的情况下,只要踏进博物馆就能满血复活。

我之“看见”维米尔大概是从那时开始的,随后,也像托雷一样,满世界寻找他的作品,阿姆斯特丹、海牙、柏林、德累斯顿、维也纳、伦敦、纽约、华盛顿、东京……这也许就是我与维米尔的不解之缘,这本书中的许多文字形成于对那些旅行与参观记忆的整理。

这十几年来,绝大多数时候,我都在以绘画的形式,试图与他接近,但又要保持距离,每次看到他的作品都会有新的发现,顿然觉得要以文字的形式记录下来,然而我也清楚,将图像经验转化为文字描述已经超出了我之力所能及。当然,避免不了有时会被误解为行走在某个画家的影子之下而不见天日,对于我来说,这似乎没什么可争辩的余地,最终也只能笑着坦然接受了。

看一张画,就像读一本书;

看见一位历史中的人,也是认识自己的过程。

2020年8月30日,记于望京

2

本书正文完成于2020年10月,而正式发行预在2021年底。2021年9月,藏于德累斯顿古代大师画廊的《窗前读信的少女》完成了清洗与修复工作,带有丘比特画像的画作被重新展现出来,相对于“原画”,此画已经发生了彻底的改变,俨然一张“新的维米尔”,这也为本书的第三章第四节提供了进一步讨论的余地。正如文中所述,学者们之前认为是维米尔把丘比特给抹掉了,因为他不想让自己的作品里出现任何形式的说教,况且他希望把一个重要的位置留给观画人,让观画人去重现这幅作品的潜在意义,然而,随着丘比特的浮现,这种观点必须重新审度。

修复后的《窗前读信的少女》

修复师的工作彻底颠覆了学者们已有的阐释,画面的寓意不再含蓄,变得直接而明了。尽管我们不愿承认——然而事实证明——通过层层遮挡,维米尔在画面最远处的核心地带“大声宣读”了爱情的宣言。这张“画中画”包含了涉及绘画主题的关键信息:爱神丘比特侧身正面注视着观者,他的左手高高举起,挡在绿色帷幔之后,右手拄着他的“武器”:一支弓。两张面具散落在爱神脚下的地上,他的右脚踩着其中之一,前景石头后面露出了一个箭匣,几支羽箭插在其中。丘比特与面具的组合对我们来说并不陌生,它们曾经出现在《沉睡的女仆》画面左上角位于阴影处的画中。

如此一来,爱情中的“专一”与“真诚”自然成了《窗前读信的少女》画面中最重要的母题,同时也暗示了少女手中信件的相关内容,它同其面前的窗镜一起倒映出她内心的独白。绿色帷幔因此也获得了更深层次的含义:它被拉开,暴露了室内房间中的场景,也显露出真相,迫使观者反思画中画的寓意,引导我们走向画面最真实的内涵。

然而,无可否认,没有丘比特画像的画面确实显得单纯而肃穆,空旷的背景墙绝对有其不可替代的特殊作用:不仅表现了光线的微妙变化(正是维米尔的兴趣所在),还加深了少女的孤独感,让画面产生一种寥寂的空旷。空无一物的背景墙面营造出一种深远的空间,对于“新的维米尔”来说,虽然丘比特重现了,但这种空间却消失了。丘比特画像改变了画面的原有气氛,整张画因此显得拥挤。巨大的黑色画框不仅改变了原有的色调、减弱了光线变化的微妙效果,同时也限定了墙面与观者的距离,并未留给观众想象空间。因此,很难承认“新的维米尔”就是人们心中“真正的维米尔”,重现的丘比特给人惊喜之余,消失的白墙也令人惋惜。

无论如何,我们应当承认,此画仍然突出显示了维米尔艺术与他同时代画家的不同之处,虽然他的绘画偶尔带有道德层面的说教,但是画家一直在与直截了当的说教作斗争,画面中触及人心灵之处是短暂的瞬间而非深奥的寓言,画家的与众不同之处在于他以一种几乎让人察觉不到的方式,让人感知那些可以辨析但却无法界定的情绪和私密瞬间。尽管重现的丘比特加重了寓言的效果,但是与其它画家作品相比,在《窗前读信的少女》中,“自然的感知”显然超越了“寓言的启示”,因此也使这张作品成为“最自然而然的爱情寓言”。

维米尔感动我们的,并非画面背后深奥的故事,而永远是那些单纯的、凝固了的瞬间。

2021年11月15日,修订于望京

相关链接:

美 术 遗 产

美术 考古 建筑 遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨看见维米尔

规划问道

规划问道