何陋轩答客问

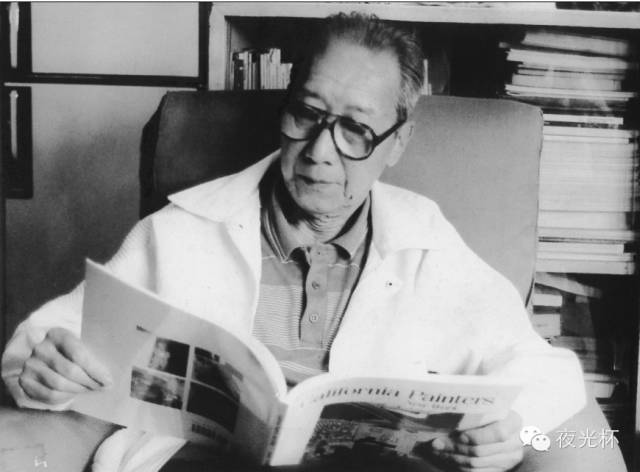

冯纪忠

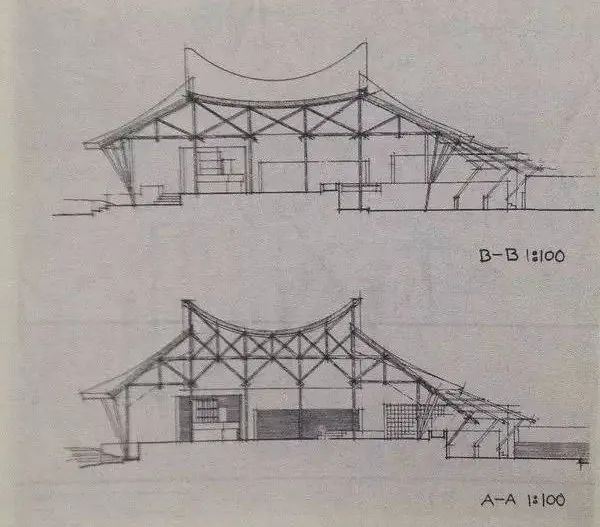

松江方塔园规划中为了东南部取土,顺应土丘竹林分布原状,凿河北通方池,西接河汊,构成连贯水系,而东南形成了一个景区。拟建简单竹构的饮茶休息设施。

记得三年前曾有客与笔者来游。信步过土埂,登小岛,披着没膝荒草,打量着地势,客高兴地说:“是个好去处,略施些亭榭廊桥,真是有别洞天。”笔者想了一想,没有说什么。

后来,总算经费有了着落,一个竹构草顶的敞厅,一波三折,差强人意,将要建成了,姑名之为“何陋轩”。

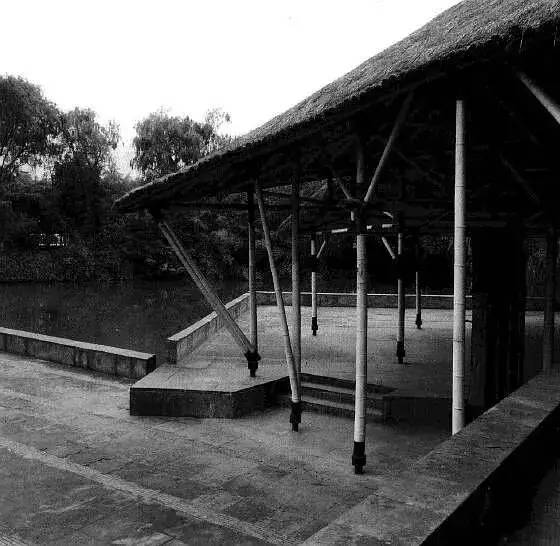

客恰好又来游,一同过小桥,绕土丘,进入竹厅。客愕然良久,搭讪道:“园里这一圈,可真有些累了。”笔者应道:“坐下喝杯茶再逛罢。久动思静,现在宜于静中寓动,我设计时正是这样想的,不然的话,大圈圈之中又来一小圈圈,那不就乏味了。”

客道:“原来这就是不采取游廊方式的道理。这个厅确也阴凉轩敞。游廊在楠木厅那里已经有了嘛。”

笔者道:“那里不同,那里是游览主体广场之后,收一收神。”

跟着笔者指点着介绍说:“全园有几个重要单位,除了主体文化宋塔、明壁之外,有天妃宫、楠木厅、大餐厅。这个竹厅在尺度上和方位上需要和那些单位旗鼓相当,才能各领一隅风骚罢。看!竹构结点是用绑扎的办法,原拟全无榫卯,施工中出于好意,着意加工,显出豪式屋架的幽灵难散啊。”

客道:“竹子施漆,是否想在朴实中略见堂皇,会不会授人以不伦不类的口实?”

笔者笑道:“不论竹木,本色确是我素来偏爱的,为什么这里施漆?让我们解释一下:通常处理屋架结构,都是刻意清晰展示交结点,为的是彰显构架整体力系的稳定感。这里却相反,故意把所有交结点漆上黑色,以削弱其清晰度。各杆件中段漆白,从而强调整体结构的解体感。这就使得所有白而亮的中段在较为暗的屋顶结构空间中仿佛漂浮起来啦。就是东坡‘反常合道为趣’的妙用罢!”

良久,客扫视四周,猛然诘问道:“规律在哪儿?令人迷离惝恍,茫然若失,这又有什么说法?”

笔者笑道:“果然好象吹皱了一池春水,倒很使人高兴。若说规律却是有的,请先看台基:三层,依次递转30°、60°,似大小相同而相叠,踌躇不定轴向正所以烘托厅构求索而后肯定下来的南北轴心,似乎在描述那从未定到已定的动态过程,这叫引发意动罢。方砖铺地,间隔用竖砖嵌缝,既是为了加强方向感和有利于埋置暗线。而且所有柱基落在缝中,不致破损方砖,又好似群柱穿透三层,而把它们扣住了。三层台基错叠所留下的一个三角空隙,恰好竖立轩名点题。”

再看墙段:这里并没有围闭的必要。墙段各自起着挡土、屏蔽、导向、透光、视域限定、空间推张等等作用,所以各有自己的轴心、半径和高度;若断若续,意味着岛区既是自成格局,又是与整个塔园不失联系的局部”。

客道:“厨房忽然又是几个正方块,大概是求变化、求对比?”

笔者答道:“也对,说是曲直对比,轻重对比,想象它是帆船的系桩,引鸟的饮钵,均无不可,但我想是为什么厨房非是附属的、次要的不可?总之,这里,不论台基,墙段,小至坡道,大至厨房等等,各个元件都是独立、完整、各具性格,似乎谦挹自若,互不隶属,逸散偶然;其实有条不紊,紧密扣结,相得益彰的。”

客道:“哦!这里包含深一层的观念。”

笔者应道:“对。所谓意境,并非只有风花雪月才算”。

客道:“我是清楚了,但是总不能经常依靠导游员解说吧?”

笔者答道:“当然,那不可能也不必要嘛。一般,要欣赏戏,就得把戏看完;要欣赏乐曲,也得把乐曲听完,听完了也未必就懂,其实这都不用说。同样,只要有了了解建筑的意愿,那不也要花点时间和气力,进行独立体验,才能从无序发现有序,从有序领会内涵吗?另一方面,就多数人来说,来到这里是为了品茗闲淡,并不存心了解建筑,然而不自觉有所感受,却是事实。哦,我想这或许就是你担心令人迷茫进而受到一定影响的缘故吧!涉及建筑的感受问题,那是不能单谈建筑客体的,也要看主体一面罢。譬如,高峰绝顶,一览众山。荡胸 沁脾,心情爽朗,这是诗人之所歌,哲人之所颂,上下古今,群体总合出来的常之人情;又哪里晓得,不是也有失魂落魄,舍身一跃的吗?那是主体的内心世界不同嘛。再说近一点,当此园中的堑道建成的时候,不也有人怕它易于藏污纳垢吗?再说,为什么对无锡寄畅园的八音涧却没有听说什么叨叨?是古人风雅附庸者多吗?古人雷池难越吗?也许这样推度仍然流于书生之见。”

说着说着,日影西移,弧墙段上,来时亮处现在暗了,来时暗处现在亮了,花墙闪烁,竹林摇曳,光、暗、阴、影,由黑到灰,由灰到白,构成了墨分五彩的动画,同步地凭添了几分空间不确定性质。于是,相与离坐,过小桥,上土坡,俯望竹轩,见茅草覆顶,弧脊如新月。

客道:“似曾相识。”

笔者道:“是呀,途中松江至嘉兴一带农居多庑殿顶,脊作强烈的弧形,这是他地未见的。据说帝王时代民间敢用庑殿是冒杀头之罪的,其中必有来历,那就有待历史学家们去考证了。这里掇来作为设计主题。所谓意象,屋脊与檐口、墙段、护坡等等的弧线,共同组成上、下、凹、凸、背、主题、变奏的空实综合体。这算是超越塔园之外在地区层次上的文脉续罢,也算是对符号的表述和观点罢。”

客点头道:“我有同感。符号怎能趋同,不是贴商标,不是集邮票,也不是赶时髦。”

笔者道:“农村好转,拆旧建新,弧脊农居日渐减少,颇惧其泯灭,尝呼吁保护或迁存,又想取其情态作为地方特色予以继承,但是又不甘心照搬,确是存念已久了。”

客道:“这样看来,小岛设计的灵感盖出于此啰?”

笔者答道:“也可以这么说。就艺术创作活动一般来说,意念一经萌发,创作者就在自己长年积淀的表象库中辗转翻腾,筛选熔化,意象朦朦胧胧地凝聚起来,意境随之从自发到自觉,从意象到成象而表现出来,意境终于有所托付。建筑设计更多的情况是,结合项目分析,意象由表象的积聚而触发,在表象到成象的过程中,意境逐渐升华。不管怎样,三者互为因果,不可分割。我们争取的是意先于笔,自觉立意,而着力点却是驰聘于自己所掌握载体之间的。”

至于这个方案,那是逐渐展开的。举一点来说:本来因为南望对岸树木过于稀疏,所以有意压低厅的南檐,把视线下引。而弧形挡土墙段对前后大小空间形成,原是出于避开竹林,偶尔得之的,却把空间感向垂直厅轴两侧扩展了,纵横取得互补。我总觉得,一片平地反而难作文章……”

客笑道:“提起文章嘛,这一番动定、层次、主客体、有无序等等的议论,不觉得似有小题大做之嫌吗?”

笔者不以为然道:“‘二京’、‘三都’俱是名篇,或十年而成,或期日可待,禀赋不同,机遇不同,不在快慢。子厚‘封建论’,禹锡‘陋室铭’,铿锵隽拔,不在长短。建筑设计,何在大小?要在精心,一如为文。精心则动情感,牵肠挂肚,字斟句酌 ,不能自己,虽然成果不尽如意,不过,终有所得,似属共通,发而为文,不是很自然吗?”

客仍坚持道:“小题终究是小题,大题谈何容易!”

笔者语塞,嗫嚅道:“噢,噢,非我这钝拙孤陋者所知。”

冯纪忠先生(1915-2009)

▼相关阅读:冯纪忠先生的花瓶・空间・何陋轩

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):重温 | 冯纪忠《何陋轩答客问》

规划问道

规划问道