“

在《环同济知识经济圈——理想的“政-校-企”互动合作模式(上)》一文中,通过回顾环同济知识经济圈发展共识的形成与公共政策的制定过程,呈现了具有借鉴意义的“政-校-企”合作互动模式。这对地方政府借助高校资源发展知识经济创新集群的工作具有启发意义。

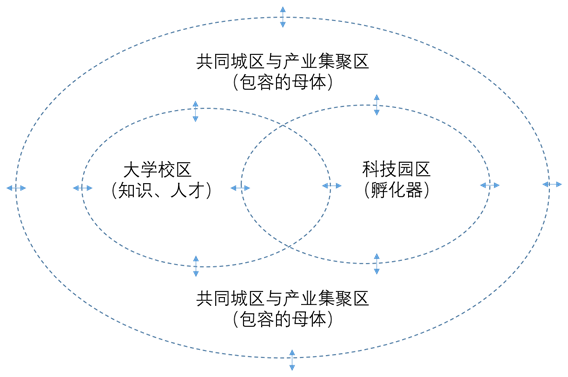

本文将从形成大学园区、科技园区、公共城区“三区联动”发展机制的角度,对同济知识经济圈“政-校-企”互动合作模式进行介绍。其中包括区校互动机制、街校互动机制、大学与科技园及产业的互动机制,以及基层党委、工会、企业家俱乐部等其他主体的作用,涉及会商平台建设、合作文件签订、共同投资建设等多个方面实践。

“三区联动”模式

(摘自:刘强《大学校区、科技园区、公共社区融合联动城市发展模式研究——以环同济知识经济圈知识型创新性产业集群为例》)

1.杨浦区政府与同济大学间的互动机制

在过去,因为大学与科研机构不能直接产生GDP,不被杨浦区所重视,甚至被视为负担。但随着杨浦区产业结构的调整,大学这一知识与人才产出机构的作用得以凸显。同济大学有着服务社会、贡献区域发展的内在文化基因,杨浦区也正向知识创新区转型,这为区校合作提供了条件与契机。

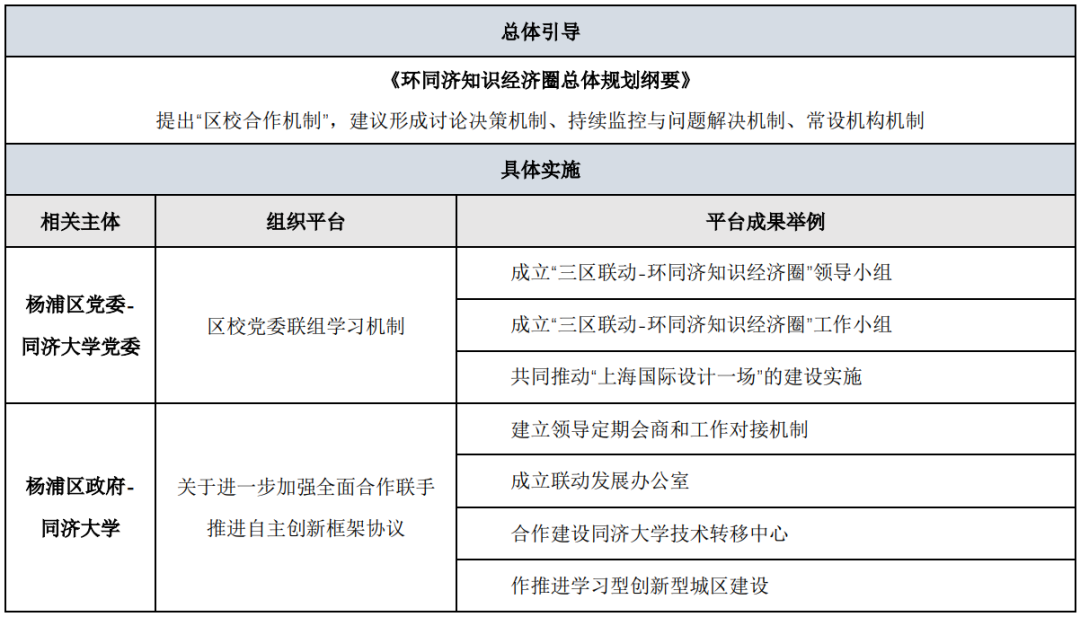

(1)党建引领,形成区校会商与工作对接机制

在《环同济知识经济圈总体规划纲要》中提出的“区校合作机制”,包括建议形成讨论决策机制、持续监控与问题解决机制、常设机构机制等,对区校合作形成了总体引导。在实际工作中,区校双方根据具体需求和工作条件,不断对合作机制进行务实的探索与调整。

2005年,杨浦区政府与同济大学之间围绕同济大学百年校庆沟通的过程中形成了区校党委中心组联组学习机制,这是区校间重要的互动机制。在第一次联组学习会上,区校双方形成了成立“三区联动-环同济知识经济圈”领导小组、成立“三区联动-环同济知识经济圈”工作小组等面向实施的工作共识。在2009年的联组学习上,双方签署《上海市杨浦区政府、同济大学关于建设上海国际设计一场的合作意向书》,推动“上海国际设计一场”的建设实施。

除联组学习机制外,在2007年初,同济大学与杨浦区签署《关于进一步加强全面合作联手推进自主创新框架协议》。双方确定建立领导定期会商和工作对接机制、成立联动发展办公室、合作建设同济大学技术转移中心、合作推进学习型创新型城区建设。这一协议的签订是同济大学与杨浦区政府之间的合作成果,也代表着合作的深入,为大学与城区的互动发展树立了典范。

区校会商与工作对接机制总结

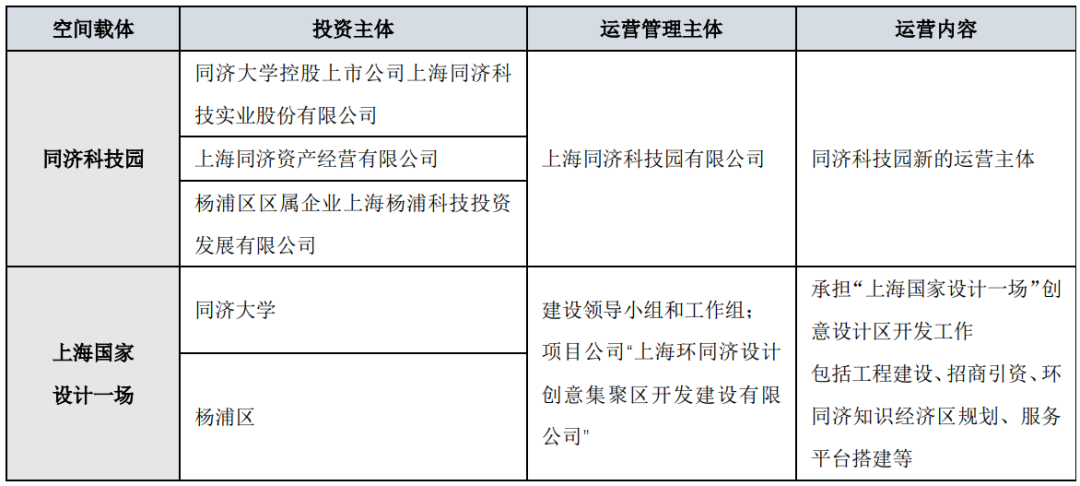

(2)共同投资建设产业发展运营的空间载体

通过区校的共同投资建设,让区校双方真正构成推动环同济知识经济圈发展的共同体。

以同济科技园为例,同济科技园是由同济大学和杨浦区共同出资建设。2003年同济大学控股上市公司上海同济科技实业股份有限公司、上海同济资产经营有限公司、杨浦区区属企业上海杨浦科技投资发展有限公司以投资比例依次为60%、20%、20%成立上海同济科技园有限公司,作为同济科技园新的运营主体。2013年,公司总资产超10亿元,净资产近4亿元。

“上海国家设计一场”是环同济知识经济圈发展的龙头项目,同样由同济大学与杨浦区共同建设。双方成立建设领导小组和工作组,采取市场化的运作机制,以项目公司的形式进行组织管理,以BOT形式进行投资、运营,各投入10亿元人民币,成立“上海环同济设计创意集聚区开发建设有限公司”,承担“上海国家设计一场”创意设计区的开发工作,包括工程建设、招商引资、环同济知识经济区规划、服务平台搭建等。

产业空间载体共建模式举例

2. 同济大学与四平街道互动机制

四平路街道与环同济知识经济圈在空间上基本重合,街道与大学的联动对 “三区融合、联动发展”的实施至关重要。时任四平街道党工委副书记曾说“我们街道级别跟同济不在一个级别上,人家是部级干部,我们是处级干部,但是我们的关系就那么好。”

(1)街道主动对街校合作形成深入认识

在初期探索如何形成街校联动机制中,四平街道先后开展了大量的调研,形成了《三区融合核心理念在四平社区的实践和探索》,《走三区融合之路,创和谐人文社区》等10篇调研报告。在充分挖掘社区资源的基础上,四平街道不断探索街道的同济特色,以“服务大学、依托大学”为理念,实现“三区融合”的发展机制,把街道的发展与同济大学的发展紧密结合起来,推动街道各项事业的前进。

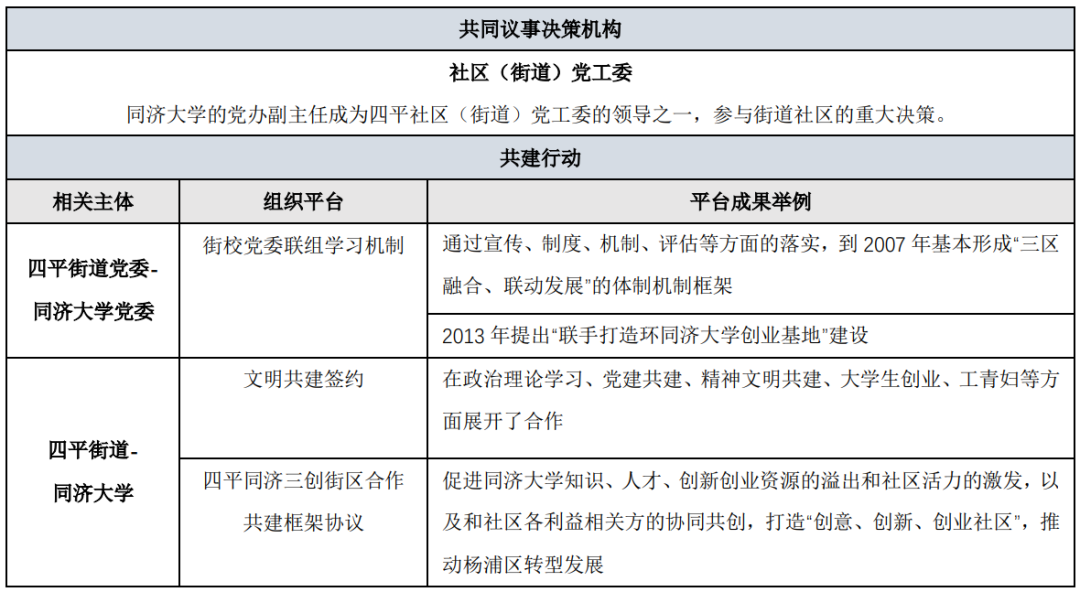

(2)通过党建引领,形成四平街道与同济大学全方位合作共建

社区(街道)党工委是街道与大学共同议事决策的机构。2004年,四平街道按照市委组织部要求成立社区(街道)党工委,同济大学的党办副主任成为四平社区(街道)党工委的领导之一,此外环同济知识经济圈中企业的党组织领导也是社区(街道)党工委的成员。以社区(街道)党工委为平台,大学与街道共同参与街道社区的重大决策。

此外,以社区(街道)党工委的组建为基础,四平街道与同济大学通过街校党委联组学习机制、文明共建签约、合作共建框架协议签订等推动合作的方式,形成了全方位的共建与合作。其中,四平街道在2005年、2008年、2013年与同济大学进行了三轮文明共建签约,与同济大学20多个部门,在政治理论学习、党建共建、精神文明共建、大学生创业、工青妇等方面展开了合作。2015年,双方签署“四平同济三创街区合作共建框架协议”,通过创意设计,促进同济大学知识、人才、创新创业资源的溢出和社区活力的激发,以及和社区各利益相关方的协同共创,打造“创意、创新、创业社区”,推动杨浦区转型发展。

四平街道与同济大学全方位合作共建机制

3. 大学与科技园及产业的互动机制

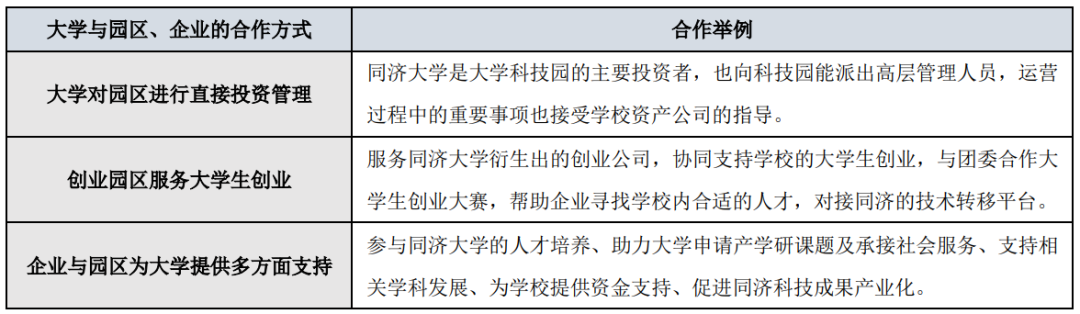

同济大学与环同济知识经济圈的科技园、创业园之间,通过形成投资管理关系、服务帮扶关系,促进了同济大学与周边产业的知识与人才流动。

同济大学是大学科技园的主要投资者,也向科技园能派出高层管理人员,运营过程中的重要事项也接受学校资产公司的指导。环同济知识经济圈中其他与同济大学没有资产关系的科技园、创业园则主要通过服务同济大学衍生出的创业公司与同济大学产生互动,协同支持学校的大学生创业。如与团委合作大学生创业大赛,帮助企业寻找学校内合适的人才,对接同济的技术转移平台等。

在合作建设的基础上,同济大学周边企业和园区通过参与同济大学的人才培养、助力大学申请产学研课题及承接社会服务、支持相关学科发展、为学校提供资金支持、促进同济科技成果产业化为大学的发展提供帮助。

大学与园区、企业合作方式举例

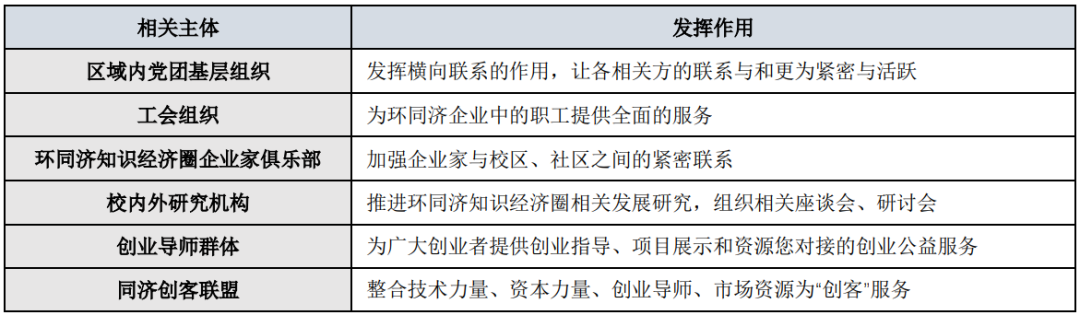

4. 其他主体的作用

(1)区域内党团基层组织的作用

区域内党团基层组织在环同济“三区融合、联动发展”中发挥着横向联系的作用,让各相关方的联系与和更为紧密与活跃。例如共青团杨浦区委、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司团总支、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司团委和四平路社区(街道)团工委4家单位联手组织环同济知识经济圈青年成长项目。2015年同济科技园党总支也加入其中。在项目活动中,组织方邀请设计大师、创业者们与环同济知识经济圈的青年们分享创业经验与成长启发。

(2)工会组织的作用

2011年5月,上海环同济科技园区工会联合会成立,并在其后开展了一系列活动。2012年“环同济知识经济圈职工援助服务站”揭牌,为环同济企业中的职工提供全面的服务,包括如举办专场招聘会、创设大学生社会实践基地、举办环同济创新论坛、设立环同济法学博士工作室等内容,其活动超出一般工会的职能,带有明显的“三区融合、联动发展”特色。

(3)环同济知识经济圈企业家俱乐部

2008年为加强企业家与校区、社区之间的紧密联系,成立了环同济知识经济圈企业家四平俱乐部。俱乐部成员集聚了社区内41家大、中型骨干企业,并由区政府、同济大学、同济股份有限公司、同济建筑设计院、大中型骨干企业、四平街道等相关机构的领导共同组成领导小组。俱乐部先后开展了财税、理财服务、企业发展研讨会、科技信息沙龙、参观企业、观摩演出、聆听讲座、国庆文艺招待会等活动。

(4)校内外研究机构、创业导师群体、同济创客联盟

校内外研究机构,如同济大学中国科技管理研究院、同济大学发展研究院,在推进环同济知识经济圈相关发展研究,组织相关座谈会、研讨会方面发挥了重要的作用。

环同济知识经济圈中同时活跃着一批创业导师,为创业者提供贴身的个性化创业辅导。创业导师有来自同济大学经济与管理学院的教授,也有直接来自于大型企业的管理者,也有国内外著名创业人士以及创业支持机构的负责人,通过同济科技园创业苗圃、同济大学创业者俱乐部等机构组织的活动,向广大创业者提供创业指导、项目展示和资源您对接的创业公益服务。

此外,自2013年起,杨浦区总工会,四平路社区(街道)党工委、办事处,同济大学国家大学科技园等组织共同推动“同济创客联盟”的成立,吸引来自社会各界的投资人、孵化器、科研院所、项目团队,专业教师等方面你的资源,通过整合技术力量、资本力量、创业导师、市场资源为“创客”服务。

其他主体作用

5. 总结

大学园区、科技园区、公共城区“三区联动”是一个多主体互动共同推进区域发展的过程。在环同济知识经济圈的发展中,因为大学、科技园区、公共城区的共同利益与责任,让大学、园区、企业、政府走到一起,共同制定地区发展规划,共同解决发展难题,推进地区发展。这一自发形成的机制是公共合作治理的典型代表。

在环同济知识经济圈“三区联动”的发展经验中,可提取出以下几个要点。

其一,充分发挥党的组织统筹能力。如在此案例中通过建立城区党委中心组与大学党委中心组“联组学习”机制,共同解决“三区联动”中的发展问题;建立大学党委与社区街道党委、社区街道党委与区域内大企业党组织的联组学习机制,以区域化党建引领“三区融合”。

其二,需明确政府“助推器”与“清道夫”的角色。政府在适当时候对环同济知识经济圈的发展提供了助推的力量,并为产业的发展清除了制度障碍。通过区校合作、街校合作的形式,形成发展共识,为相关企业提供优惠政策;共同投资建设,推动城区环境的改造提升。

其三,扶持建立促进合作交流的民间或半民间组织。建设创业者协会、企业家俱乐部、行业协会等企业间、企业与政府间、企业与高校间的非政府组织。通过鼓励非政府组织参与公共决策、参与投资建设、参与发展环境改善、共同建立行业协会等,能够让企业在自主的互动中加强沟通、促进了解、推动合作。

作者:麦夏彦

本文内容为对刘强所著的《大学校区、科技园区、公共社区融合联动城市发展模式研究——以环同济知识经济圈知识型创新性产业集群为例》进行提取归纳。作者通过详细的经验介绍,为规划和政策制定工作者们提供了宝贵的借鉴意义,由此向著作作者表达诚挚的谢意。

本文仅为阅读文章后整理,作学习分享之用,正式引用请见专著《大学校区、科技园区、公共社区融合联动城市发展模式研究——以环同济知识经济圈知识型创新性产业集群为例》

文章只代表作者观点,文责自负,与本公众号立场无关。

欢迎公众投稿,投稿邮箱RR_lab@163.com,

请注明微信投稿字样。

原文始发于微信公众号(城市化研究):【书摘】环同济知识经济圈——理想的“政-校-企”互动合作模式(下)

规划问道

规划问道