本文为中规院(北京)规划设计公司谭政在“2021年度中规院学术交流会”上做的报告,感谢作者悉心整理&授权发布。感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

项目的三个“特别之处”

西固区为兰州市所辖三县五区之一,位于兰州市主城区西部,黄河自西向东横穿西固区全境。西固区的城市建设始于国家“一五”期间156项重点项目建设,这里诞生了新中国第一座现代化炼油厂,生产出新中国第一批汽煤柴油,被誉为新中国“石化工业的摇篮”。

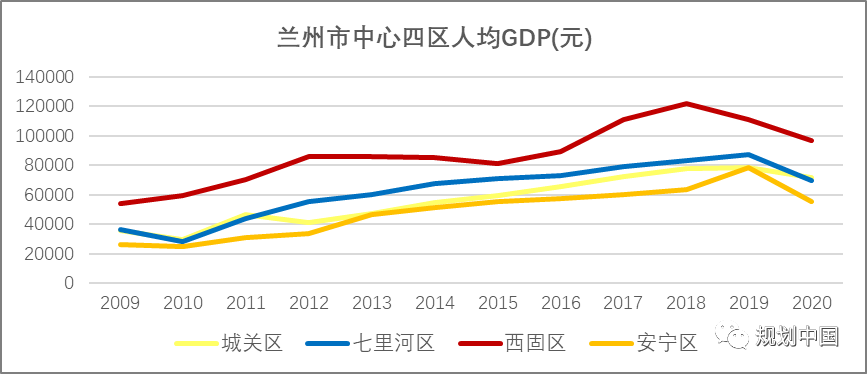

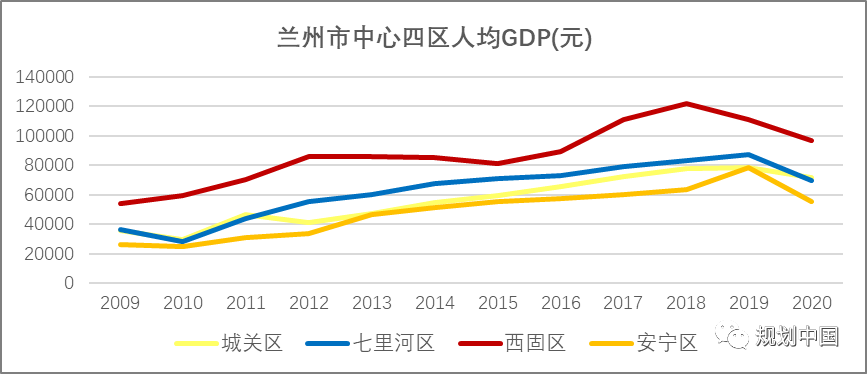

时至今日,西固依然是我国西油东送、西气东输原油枢纽和战略通道,用全市9%的常住人口创造了全市27%的工业总产值,人均GDP常年高居兰州市中心四区首位,是甘肃省重要的石化产业基地。

兰州市中心四区历年人均GDP变化图

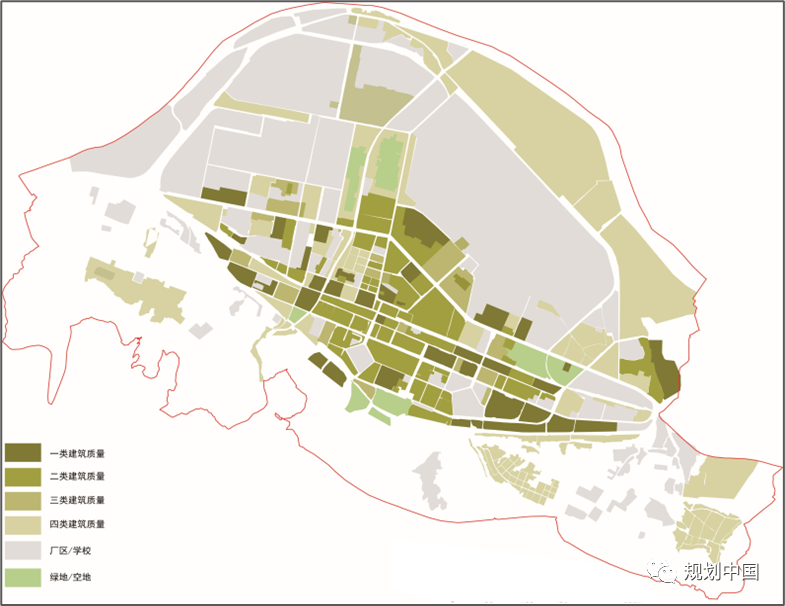

然而,早年的集中建设也使得如今西固城区建筑老旧的问题集中爆发。根据调研梳理,项目组将西固城市内建筑质量从高到低分为四类,最差的四类建筑在城镇开发边界内占比高达57.6%。

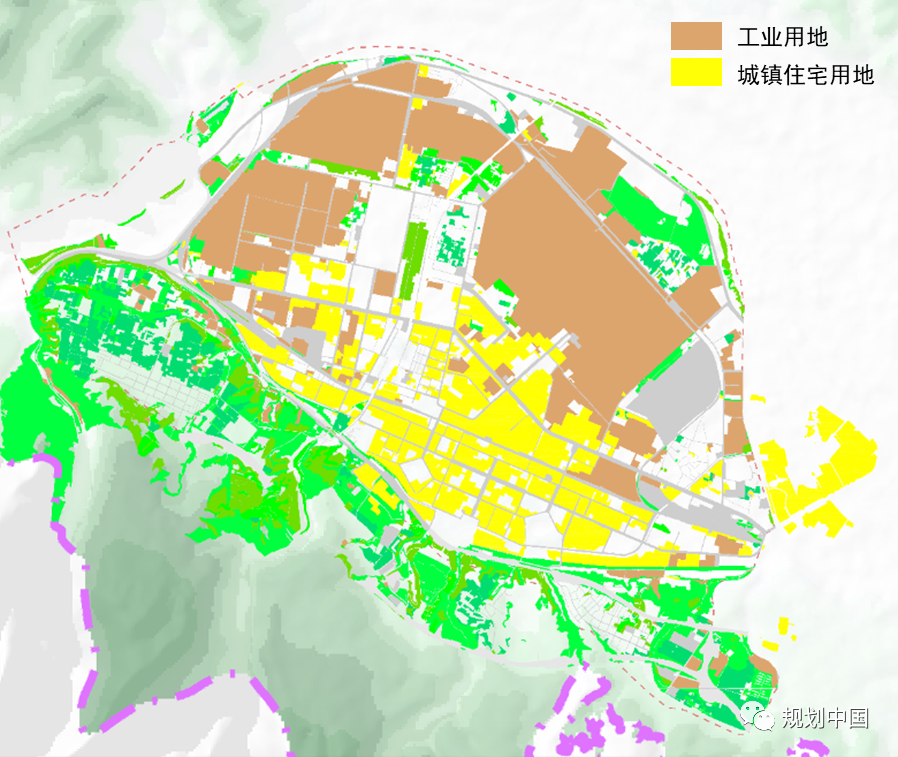

同时,受“先生产、后生活”理念影响,目前西固城区工业用地、住宅用地交错布局。西固现状的城市空间结构与服务设施基础,在“内循环”背景下难以有力支撑国家石化产业基地建设。西固区居民、政府、企业对优化城市结构、功能、品质方面的诉求较为强烈。

西固城区工业用地、城镇住宅用地交错布局

本项目中标时名称为《西固区全域棚改规划》,业主单位旨在实现多个棚改项目“肥瘦搭配、统一编制、一次报批”。然而调研发现,西固城区内急需更新的区域规模大、分布广,一方面棚户区改造仅局限于住宅用地一种用地类型,另一方面单纯的拆低建高、拆旧建新的棚户区改造对解决西固城市问题的作用十分有限,不仅会破坏城市肌理,还将堵死下一轮城市更新的可能。

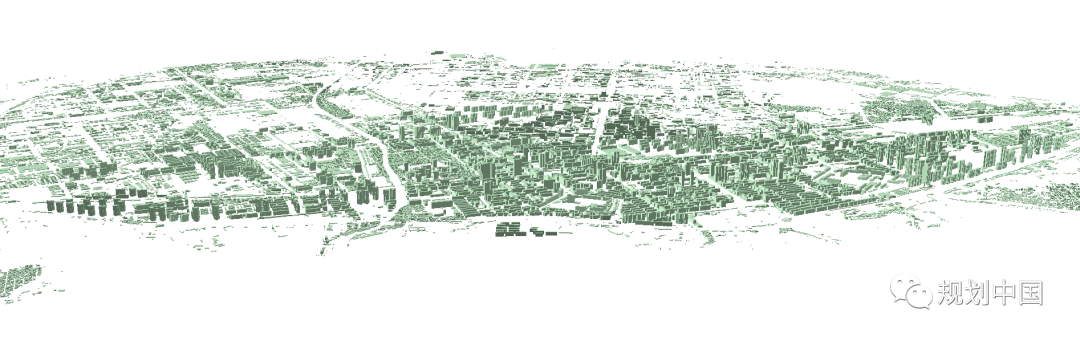

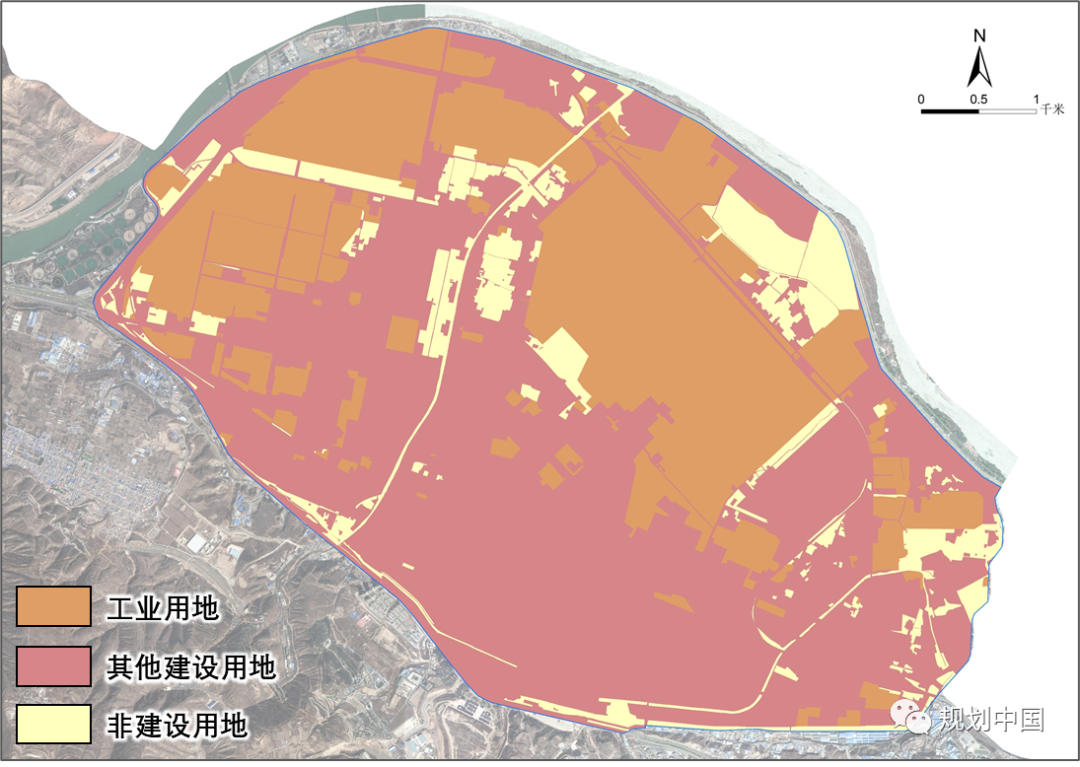

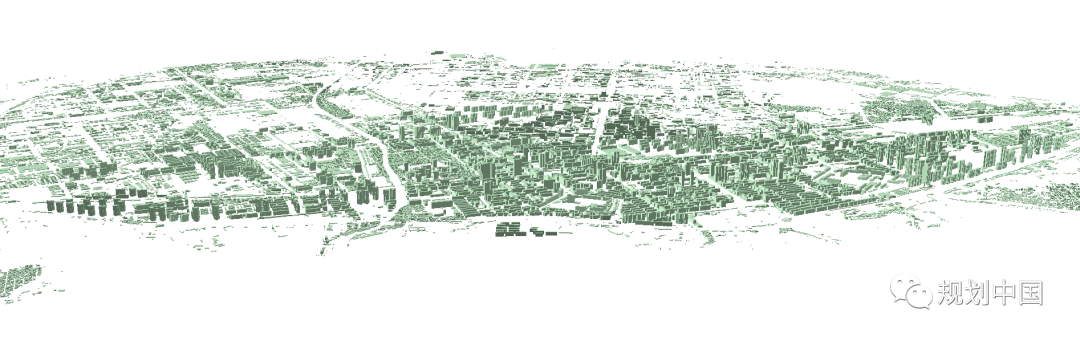

分析发现,西固城区有限的河谷空间内,建设用地占比高达90.3%,未来存量更新是西固提升城市竞争力的必由之路,规划对象不应局限在棚户区,而要扩展到各类不适应城市发展需求的用地。

西固城区有限的河谷空间内建设用地占比高达90.3%

基于西固的实际和宏观政策背景,项目组主动将规划内容由“全域棚改”拓展到“城市更新”,通过存量整合提升、理顺产城格局、完善生活配套、彰显风貌特色等手段,实现对城市的系统提升。项目编制理念和技术路径的拓展也得到了业主单位的认可和支持。

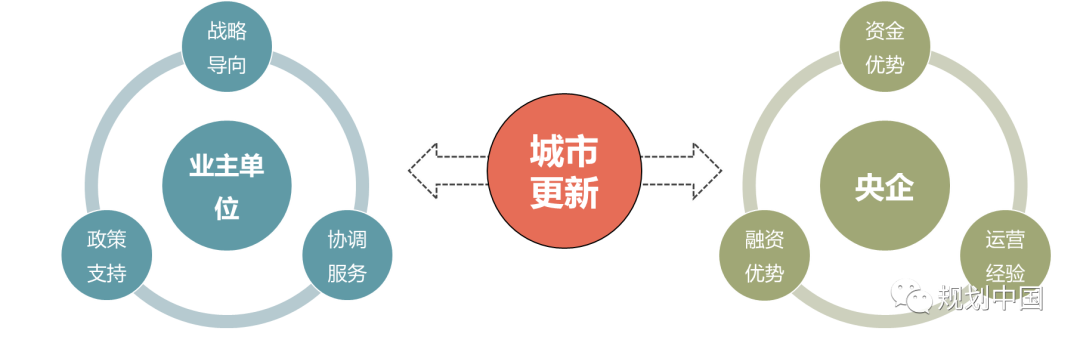

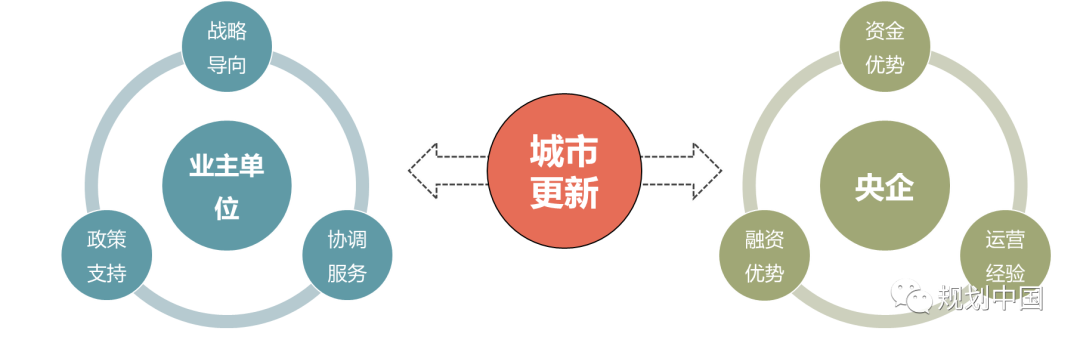

无论是全域棚改亦或是城市更新,对于资金的需求量都极为庞大,单靠政府难以完成。为推进规划落地实施,业主单位与央企强强联合,签署战略合作协议,利用央企资源优势,多元整合城市更新各类收益,降低城市更新项目运营风险,确保规划项目顺利实施。

规划师的“三重角色”

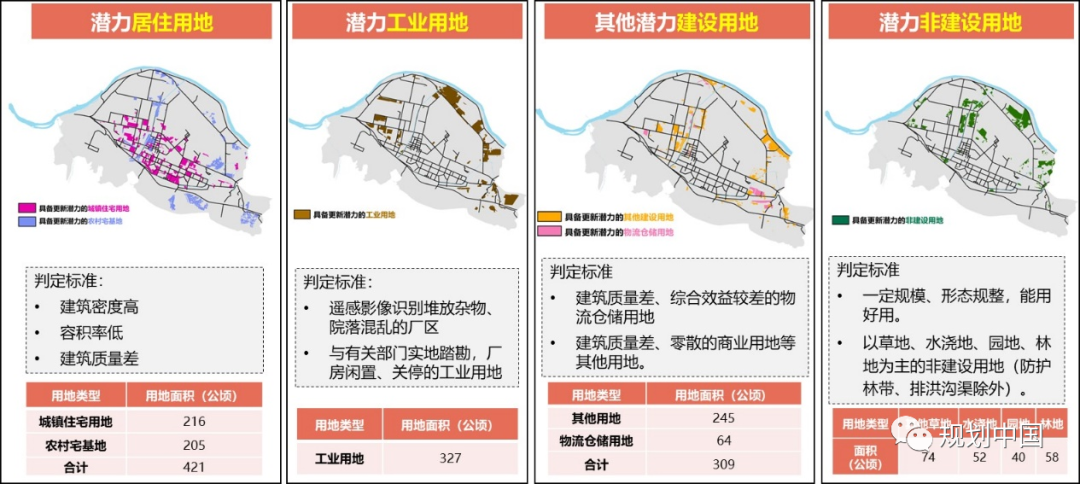

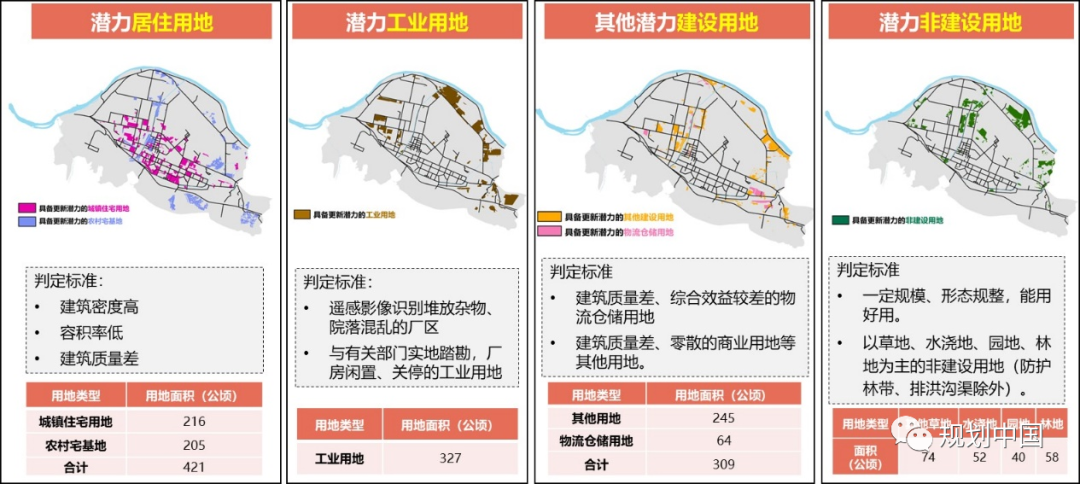

从棚改专项转换到系统更新,需要增加对城市检验的维度,系统检验并识别出不适应城市发展需求的用地类型、规模和分布,以便分类施策、对症下药。

项目组利用调研过程中形成的城市建筑质量、建筑密度、地块容积率现状图,结合建筑年限台账,形成西固城区建筑现状调查库,将建筑密度高、容积率低、年限长、质量差的,列为具备更新潜力的居住用地。

通过卫星影像在内业识别堆放杂物、院落混乱的工业用地,然后与有关部门实地踏勘,将厂房闲置、关停的工业用地列为具备更新潜力的工业用地。

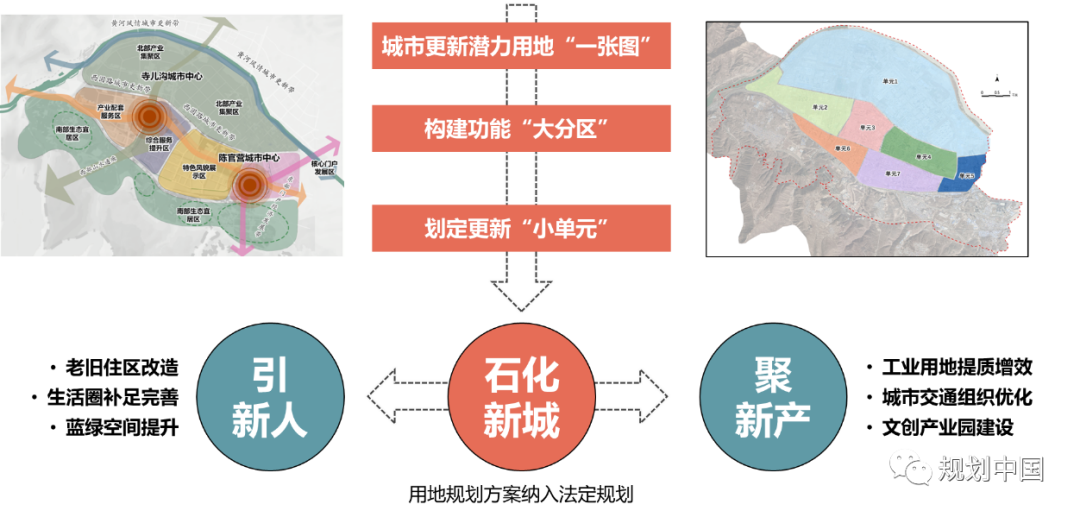

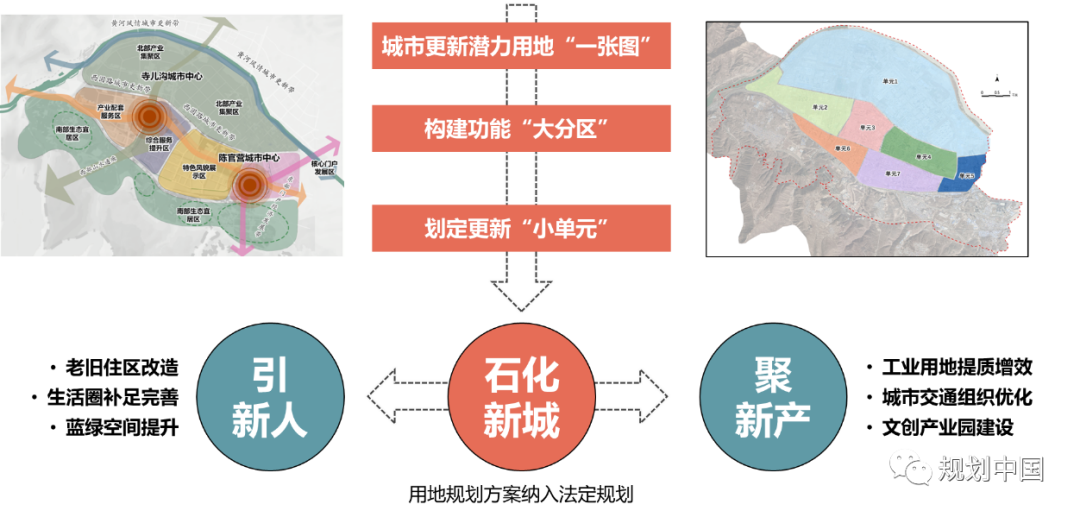

其他潜力用地的识别也采用了类似的逻辑,同时纳入一定规模、形态规整,能用好用的非建设用地,最终形成西固城区更新潜力用地“一张图”,成为我们本次西固区城市更新工作的底图。

西固城区建筑现状调查库

系统识别西固城区各类具备更新潜力的用地

通过对城市进行大的空间功能分区,进而划定城市更新单元,分区分类制定“一张图”中潜力用地的更新策略,并以此作为实施老旧住区改造、工业提质增效、完善生活圈等行动的抓手,加快城市“引新人、聚新产”,助力西固建设石化新城。

通过“大分区”、“小单元”,对潜力用地分类施策

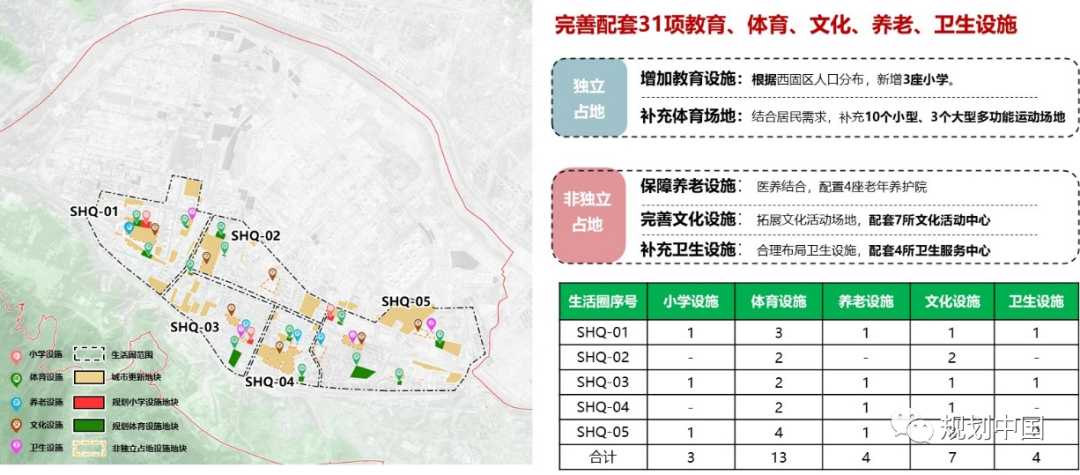

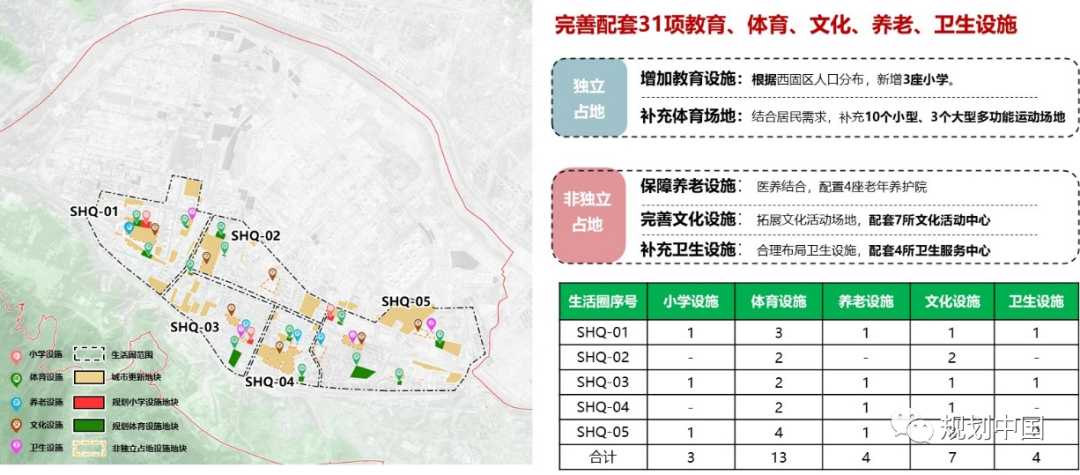

具备更新潜力的居住用地——通过拆改结合,规划落实31项教育、体育、文化、养老、卫生等公共服务设施,完善城市15分钟生活圈配套,有效补充城市公共服务设施短板。

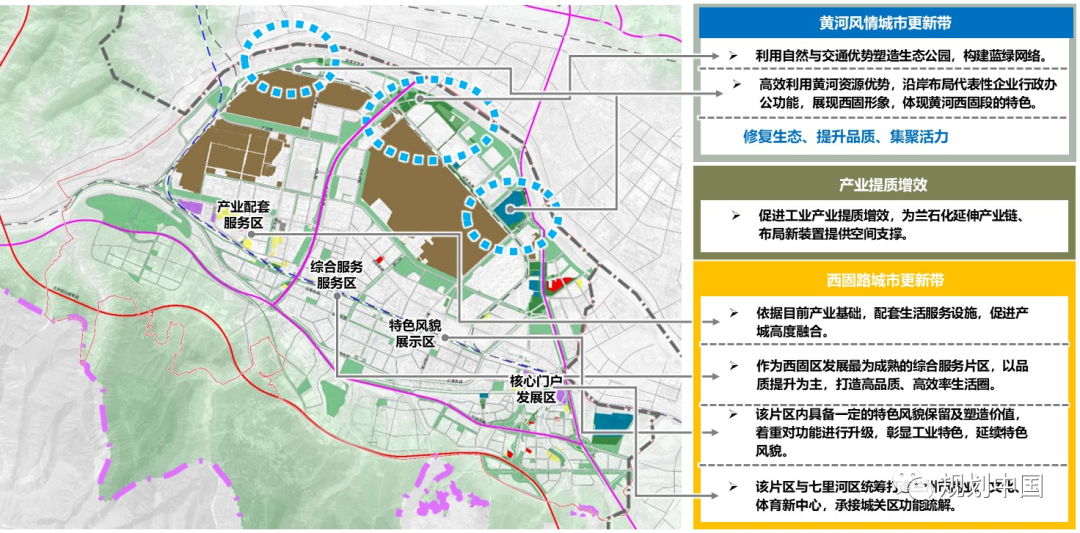

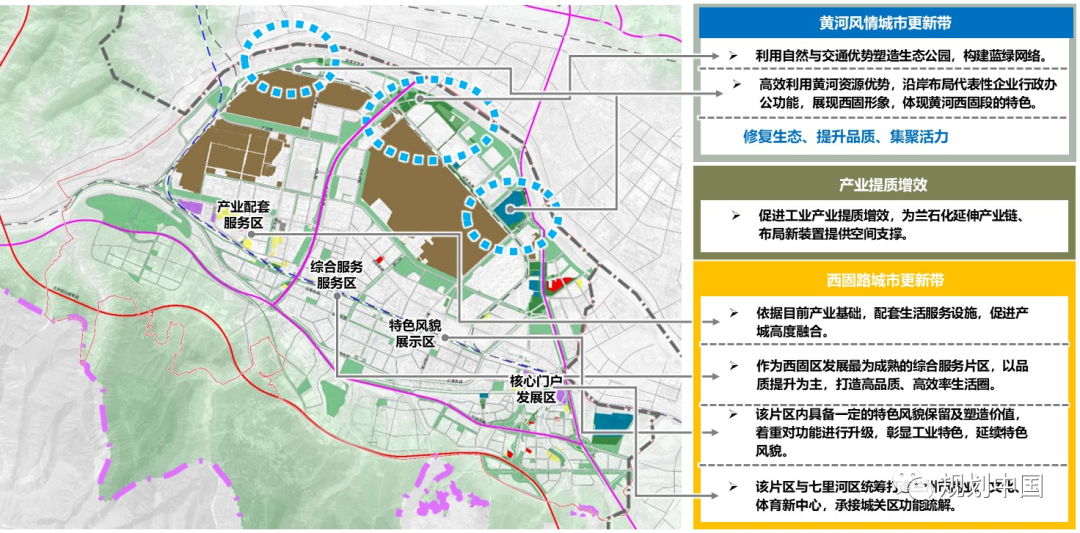

具备更新潜力的工业用地——以往受兰州石化厂区、滨河路过境交通的阻隔,城市北部布局大量潜力工业用地,而新的南北向主干道打通为滨河地区集聚活力提供了重要前提。北部潜力工业用地更新策略以修复生态、提升品质为主,布局生态公园、代表性企业行政办公等功能,体现黄河西固段的特色;兰石化厂区周边潜力工业用地更新策略以整合提升为主,为兰石化延伸产业链、布局新装置提供空间支撑;南部城区潜力工业用地更新策略以逐步退出、功能置换为主,按照分区要求,强化生活服务功能。

潜力工业用地按照功能分区,形成不同的更新策略

潜力工业用地按照功能分区,形成不同的更新策略

城市更新从总体规划落实到具体实施,关键是怎么最大限度平衡资金。因此,优中取优的资金平衡方案是本次规划能否落实的关键。项目组将各类潜力用地划分肥瘦,优化资源配置,然后根据项目资金投入,反复测算、评估不同的资金平衡方案,选取最优解。

在总体层面,由于缺少实操经验,资金平衡方案选取的指标类型比较单一,只能根据经验值进行测算,资金平衡测算结果与实际出入较大。随着后期若干项目陆续实施,在实操样本的积累下,测算指标体系得以不断丰富细化(成本类指标由3项增加至10项,收入类指标由2项增加至5项),指标取值得到不断校核(根据本地项目实施情况调整6项指标取值),计算模式逐步清晰,测算结果愈加精确。

由于城市更新规划的特殊性,需要从单个项目的经济可行扩展到整体效益的综合提升。

· “坚守”棚改居民就地、就近安置的权益

2021年8月,住建部发布了《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》,明确规定了“城市更新单元(片区)或项目,居民就地、就近安置率不宜低于50%”,但其中“就近安置率”中的“就近”指的是多近并未明确规定。

针对西固当前即将实施的某项目,有部分声音提出在当前城市尺度下,2-3公里的空间距离也可算作“就近”。最终项目组认为,“就近”的范围界定应以每个项目的居民意愿为准。后来由于该项目异地安置方案的社会稳定性评估没有获得绝大多数居民通过,项目组与业主单位积极变通,提出将原来的安置点走相关程序按商品房售卖,用二级开发代替一级开发的收益。经过项目组测算,与之前异地安置的方案相比,二者资金差距为总投资的14.6%,差距并不大,最终采用原址安置、二级开发回收资金的模式推动该更新项目实施。

· “笃守”城市居民追求美好生活的权益

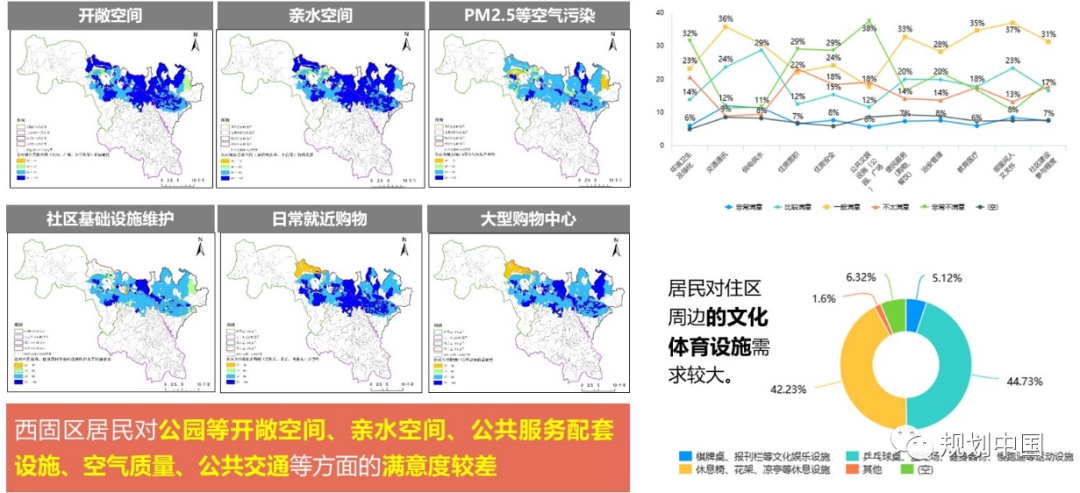

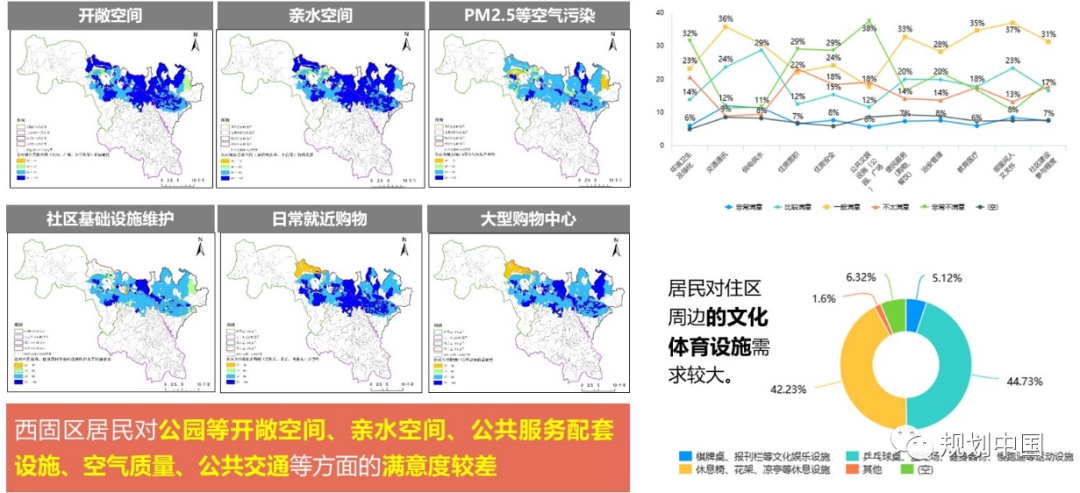

本次城市更新决不能因为要解决棚户区居民的生活问题,而影响甚至阻碍了其他城市居民对美好生活的追求。项目组结合兰州市城市体检工作,同步开展西固区城市更新居民诉求调查,通过居民意见采集,发现西固区的生态宜居、健康舒适、交通便捷评估指数低于全市,居民对公园等开敞空间、空气质量、亲水空间、公共服务配套设施、公共交通等方面的满意度较差,形成本次更新中需要重点解决的“问题清单”。

针对居民对开敞空间、亲水空间的迫切诉求,本次规划提出借助南北主干道的征迁工作,提出在打通寺儿沟城市山水通廊的同时,针对性地进行分段城市设计,在北部硬朗的工业城市意象下,中部和南部增加一些柔性的水域公共空间,以空间提质的“营城”思路代替空间增长的“建城”模式,来增强城市的吸引力和活力,增加居民的幸福感和获得感。

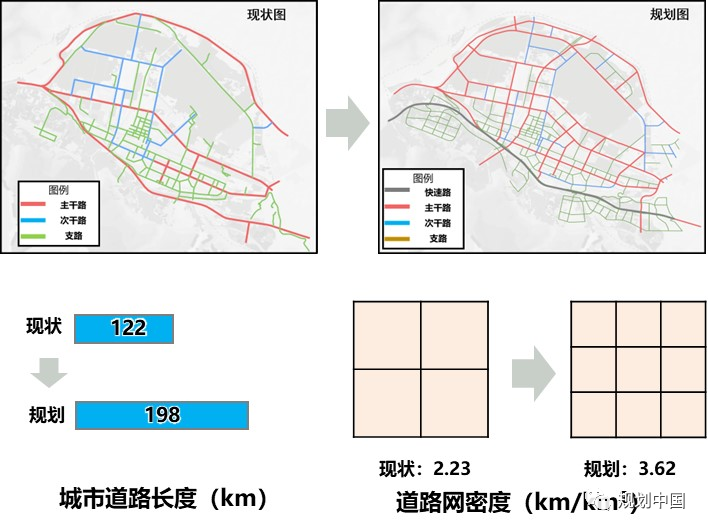

针对城市日益严重的交通问题,根据城区更新潜力用地“一张图”,一方面密实城市道路网密度,提升部分道路等级,促进城市微循环;另一方面注重城市交通对城市功能的组织作用,减少石化厂区运输车辆对城市影响的同时,提出将过境交通向北疏解至外围快速路,减少过境交通对滨河路东段的干扰,为北部滨水空间的活力提升提供重要支撑。

通过城市更新,提升城市交通“微循环”

· “恪守”西固作为石化基地、沿黄城市的本底特色

以往西固北部滨河空间没有得到高效利用,有意见提出利用本次城市更新契机,在西固厂区北侧搞地产开发,既可以解决一部分棚改居民的安置问题,又可以提升该地段的空间利用率。

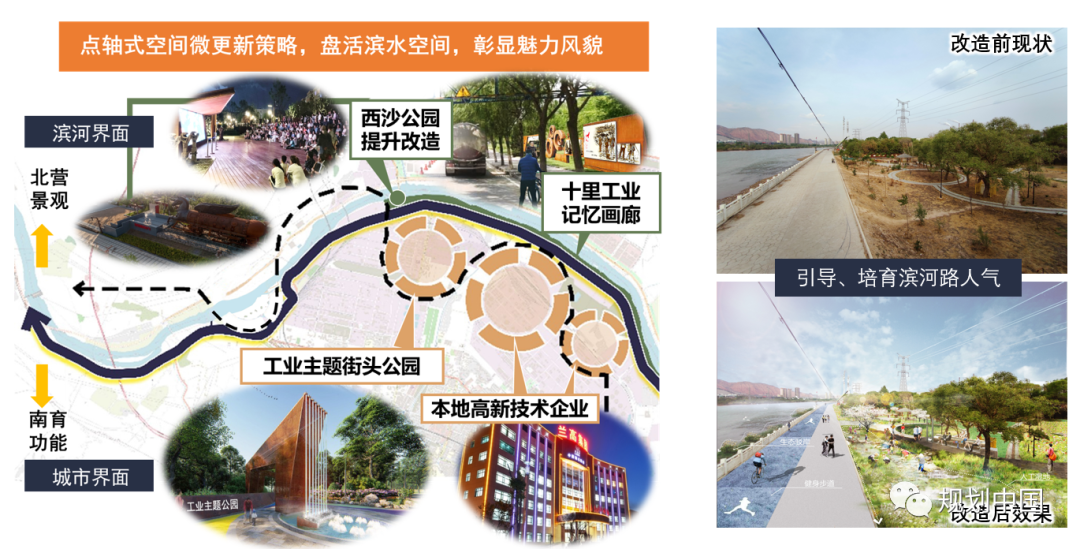

然而项目组分析,北部区域做地产开发一方面靠近厂区环境质量欠佳,同时还需单独配套公共服务设施,总体来讲开发效益并不高;另一方面,滨河界面布局住宅将会把西固石化城的特色风貌完全遮挡。因此,规划提出沿滨河路南侧布局代表性企业的行政办公功能,修复生态环境,同时沿滨河路北侧完善滨河绿道,布局能够彰显西固工业历史的小品,打造“十里工业记忆画廊”,通过“南育功能、北营景观”的点轴式微更新策略,盘活滨水空间,彰显西固魅力风貌。

· “严守”参与城市更新的企业的合法收益红线

企业在参与城市更新的过程中也有其自身诉求,央企同样也有综合收益率等红线作为上级审批参与城市更新的门槛,这也导致企业的某些操作不完全符合城市更新的理念。然而随着项目实施逐步深入,企业对城市更新的重要作用愈发凸显。城市更新项目实施过程中一定要制定公平合理的利益分配机制,保障企业合法收益,促进城市更新持续健康发展。

结语

1、从“棚改”到“更新”,二者的区别不是增加了多少设施的“数量变化”,关键是是否促进了城市动能转换和升级,促进城市整体空间价值的提升,重塑城市对青年人才的吸引力等方面的“质量变化”。

西固区要在有限的河谷空间实现石化产业的高质量发展,不能仅依靠资本上的投入,更重要的是依靠人才。对西固而言,早期依靠产业基地吸引人才带动城市建设,未来需要高品质的城市建设吸引人才,进而培育新型产业基地,实现城市与产业的协调互促。

2、当前大环境下,城市更新的盈利模式较为有限,市场参与度也不高。对于像西固这样能级一定、资源有限的城市,城市更新更需要将目标化整为零,分阶段有序推进。如近期通过灵活运用政策工具,实现迫切需要更新区域或项目的资金平衡、操作可行,后期随着城市更新顶层设计的不断完善,逐步深化落实规划内容。

3、为回应好“城市更新”这一时代命题,规划师需要打通从规划设计到项目实施的技术链条,在系统更新的“体检员”、具体实施的“精算师”、综合效益的“守门人”等多重身份之间自如转换,在有限的条件下,完成有限的目标,不断达成阶段性胜利,就是成功。

项目主管:陈卓

项目技术负责人:李壮

中规院西北公司:王迪、陈绍涵、叶瑛、贾博浩、杜馨悦、吴德鹏

中规院北京公司建筑所:李慧宁、莫晶晶、卢薪升、刘吉源

甘肃省城乡规划院:张海、李刚、俞荣三、南东旭、王立伟、李生成、陈有华、程彦东

感谢李铭、董志海、易晓峰、孙青林、张敬赛、刘雪源提出的宝贵意见!

原文始发于微信公众号(规划中国):从“棚改”到“更新”,规划师的三重角色——以兰州市西固区全域棚改规划为例

潜力工业用地按照功能分区,形成不同的更新策略

潜力工业用地按照功能分区,形成不同的更新策略

规划问道

规划问道