近年来,在习近平生态文明思想的指引下,我国全面推进海洋生态保护修复工作。2018年,经国务院同意,生态环境部、发展改革委、自然资源部联合印发《渤海综合治理攻坚战行动计划》,部署推动渤海突出生态环境问题治理。渤海生态环境治理得到了中央财政的有力支持,在攻坚战期间,自然资源部组织环渤海的辽宁省、河北省、天津市、山东省实施了渤海生态修复项目,主要包括对滨海湿地、岸线岸滩进行综合整治修复。辽宁省、河北省、天津市、山东省高度重视,扎实推进,高质量完成了渤海生态修复目标任务,整治修复滨海湿地9212公顷、岸线132公里,取得了较好的生态、社会、经济效益。

为总结推广渤海生态修复实践经验,我们从60余个渤海生态修复项目中遴选了8个生态、社会和经济效益较为显著的案例,开设《渤海生态修复典型案例》专栏,本期介绍“天津港保税区临港湿地二期生态修复项目”实施生态修复的做法和成效。

为缓解天津港保税区临港区域生态空间紧张状况,满足市民对高品质生态空间的需求,2018年天津市在天津港保税区临港湿地一期项目的基础上,实施天津港保税区临港湿地二期项目。该项目位于渤海湾天津海河入海口南侧,通过在原有滩涂湿地的基础上进行生态化改造,增强湿地水体净化能力,减少了入海污染物。项目的建成进一步增加了滨海湿地面积,恢复和提高湿地生态系统服务功能,维护该地区生态安全,也为鸟类等生物提供了繁殖、栖息和迁徙的生境。

▲修复前

该区域由于围填海建设占用滨海湿地,湿地面积萎缩;缺乏水文联通,水动力被严重破坏,水体交换能力、净化能力不足,部分区域存在垃圾污物;滨海湿地植被群落严重退化,鸟类栖息地生境不足,湿地生物多样性降低。

微地形整理:针对不同区域湿地功能分层次进行地形改造。

▲功能分区图

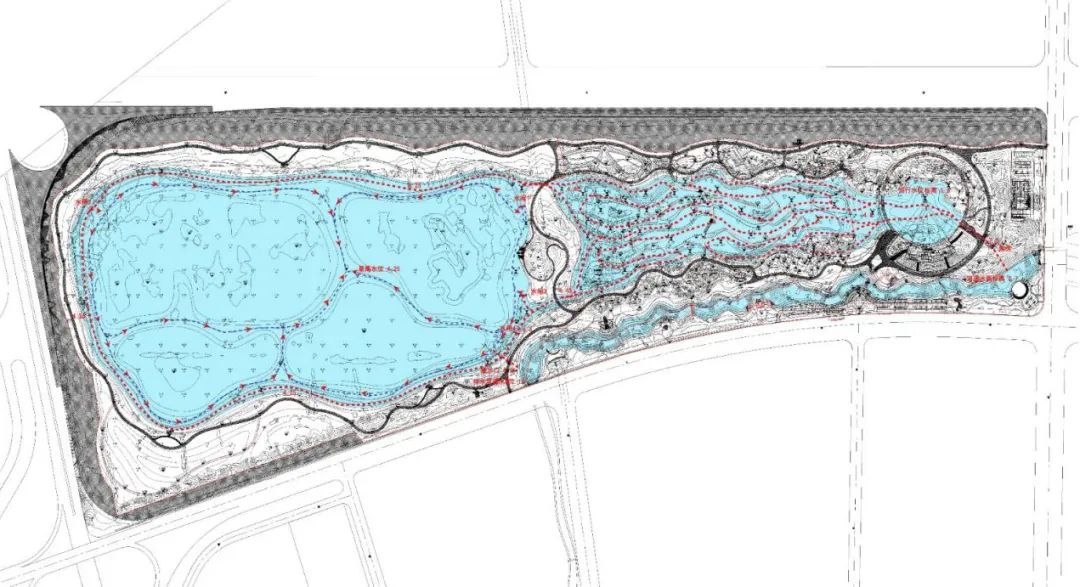

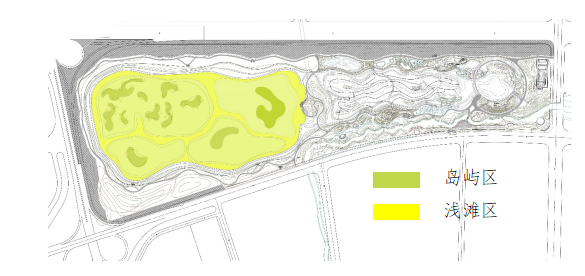

湿地工程:修建由不同水深、相互连通的子塘组成的人工湿地(表流湿地和潜流湿地),投加复合氮磷降解菌剂强化植物-微生物系统,增强湿地水质净化功能;疏通水系,通过水调节及循环设施建立流量与水位高度可控的湿地水系统,增强水体交换能力;根据水鸟生境需求,通过微地形整理形成浅滩、岛屿、沟渠等不同鸟类栖息的湿地生境。

▲水系规划及流向图

▲岛屿区、浅滩区分布图

植被补植:根据环境条件和群落特性栽植植物,形成稳定可持续利用的生态系统,有利于净化水质并营造栖息环境。人工湿地区采用水生植物驳岸及草坡入水驳岸,在湖边缓坡和水下平台上种植净化能力强、生长量较小的水生植物及半水生植物芦苇、水葱、香蒲等;湿地保育区外围建设的缓冲带,栽植乔木、灌木等,隔离噪音污染,人工岛屿栽种耐盐碱乔木品种和吸引鸟类的果实类树种,浅滩区域适当栽种盐地碱蓬、柽柳等盐生植被,人工岛屿周边适当栽种芦苇、香蒲等挺水植物,水深较深区域栽种金鱼藻、眼子菜等沉水植物。部分湿地植物的嫩叶、根、种子为鸟类提供了食物来源及筑巢材料,加速恢复湿地受损生态链。

增殖放流:在湿地保育区,通过底栖动物和鱼类的增殖放流,快速修补和完善人工湿地受损生物链,为鸟类栖息地提供优质食物。

减少了入海污染物排放量。进一步减少了污染物入海量,持续改善海洋生态环境质量。对污水处理厂处理的中水进行二次净化,每年可减少排放COD 127.25吨,氨氮22.36吨。2020年,临港区域海水优良(一、二类)水质比例达66.7%,较“十二五”末上升了66.7个百分点,主要污染物无机氮超标率较“十二五”末下降了49个百分点,水质取得了突破性改善。

▲修复后

吸引多种鸟类栖息。项目完成后,已观测到鸟类80种,其中,国家二级保护动物11种,包括白腹鸥、白尾鹞、凤头蜂鹰等。IUCN红色名录CR级别1种,为黄胸鹀;IUCN红色名录VU级别1种,为田鹀;IUCN红色名录NT级别2种,为震旦鸦雀、红颈滨鹬。目前,该区域已成为天津市重要的鸟类驿站和观鸟天堂。

提供了公众休闲和科普场所。项目不仅为公众提供体验自然、享受自然的休闲场所,而且也为科研院校和市民提供科普宣教、教学实习、环保教育的理想基地。在享受沿海地区景观和良好环境的同时,深深地体验和感受湿地生态文化,唤起公众自然保护意识,促进自然资源保护,推动生态文明建设。

来 源:自然资源部国土空间生态修复司

新媒体编辑:赵 蕾

初 审:杜潇诣

审 核:程秀娟

审 签:汤小俊

原文始发于微信公众号(自然资源部):渤海生态修复典型案例⑤ | 天津港保税区临港湿地二期生态修复项目

规划问道

规划问道