本文为中国城市规划设计研究院住区所周博颖在“2021年度中规院学术交流会”上做的报告,感谢作者悉心整理&授权发布。感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

前言

城市更新行动已成为国家重大战略,既有住区是城市更新的重点,但目前存在着实施主体单一、实施落地难、长效运营管理难等问题。《既有城市住区规划与美化更新、停车设施与浅层地下空间升级改造技术研究》是中规院牵头完成的国家“十三五”重点研发计划课题。经过三年研究形成一套更新方法,基于“多视角、全过程、可操作”原则,对现有技术手段和配套机制进行深入研究、系统梳理,形成多项重要成果。

研究背景

国家“十三五”重点研发计划课题《既有城市住区规划与美化更新、停车设施与浅层地下空间升级改造技术研究》共包含5大任务,分别为:规划技术研究、美化技术研究、停车改造技术、地下空间改造技术、示范工程。课题经过三年时间,最终形成2套标准导则、1套新方法、2项专项技术、1项软件、1个设备,6项专利、15篇论文等。

基于课题要求,结合到近年来老旧小区改造目标量大(人民有需求)、国家及地方为促进老旧小区改造陆续出台多项政策(国家有要求)、但现实存在实施主体单一和落地实施难等困难,课题组聚焦“多视角、全过程、可实施”三大维度进行技术研究。

从“多视角、全过程、可实施”三个维度展开技术研究

多视角

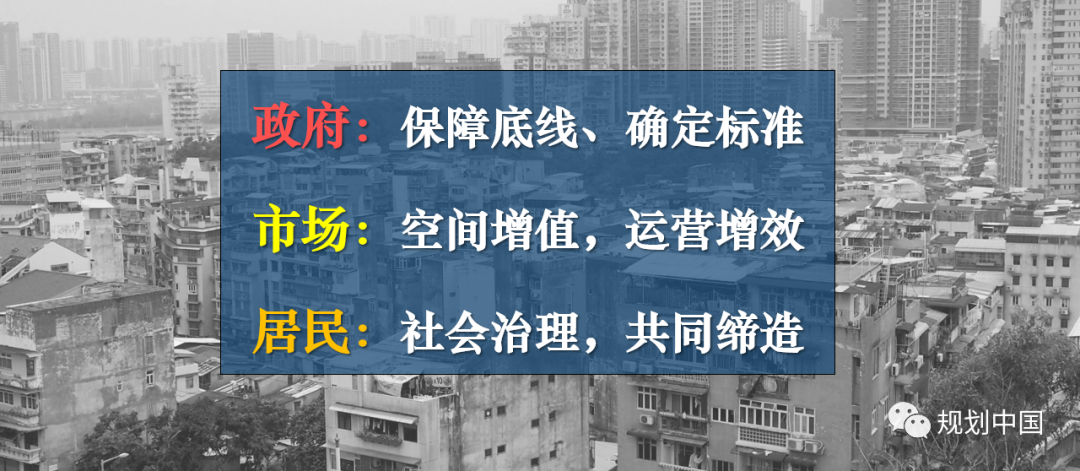

统筹考虑政府、市场和居民多主体视角需要

针对问题:我国现有住区更新大部分是以政府为主推动的,更新规划设计多基于政府单一视角,包括市场、居民等在内的多主体统筹治理考虑不足。

政府在既有住区更新中主要起到保障底线、制定标准,防止无序更新和侵害公众利益行为的作用。政府在更新改造中不宜一直大包大揽,更重要的是当好裁判员和服务员,做好“计划+统筹”工作。因此,既有城市住区更新规划设计方法最首要的工作是建立一套面向多主体的系统性规划设计体系,既能够便于政府管理,也能为市场主体和居民参与更新提供技术支撑。

以“保障底线、制定标准”为主的政府视角示意

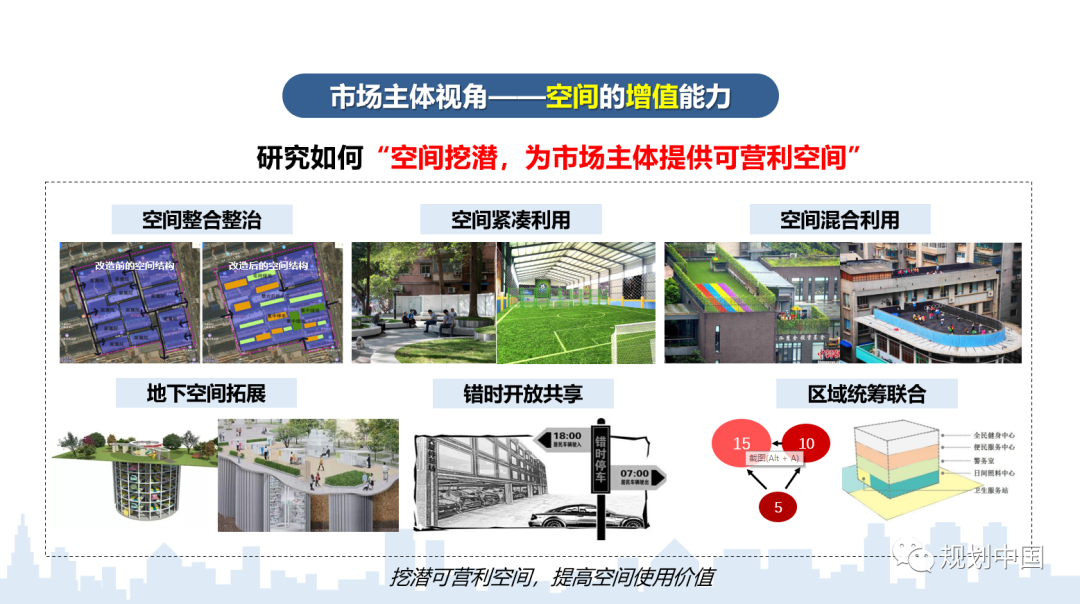

市场主体是既有住区更新的参与主体,更新规划设计应在保障底线的前提下,综合考虑市场主体需求,尽可能通过规划设计方法降低其更新成本,提高更新收益。市场主体参与既有住区更新实现收益主要基于“空间增值”和“运营增效”两种方式。

空间增值主要包括增加容积率、改变土地用途和空间挖潜等。首先,增加容积率。近些年深圳市既有住区更新采用该种方式较多,但会造成城市中心地区密度、强度不断提高,导致城市公共服务供给的压力持续提高,城市问题越来越突出。第二,改变土地用途。例如商业、工业等属性改为居住,但受政策限制多且既有住区中体量有限。第三,空间挖潜。如通过多种方式增加配套设施,提供优质服务,从而增加原空间的价值。北京劲松小区改造中通过闲置低效空间的改造和运营,为更新和后续管理提供资金支持,已经成为一个较为成功的实践。当前,很多更新项目也在进行相应的探索。

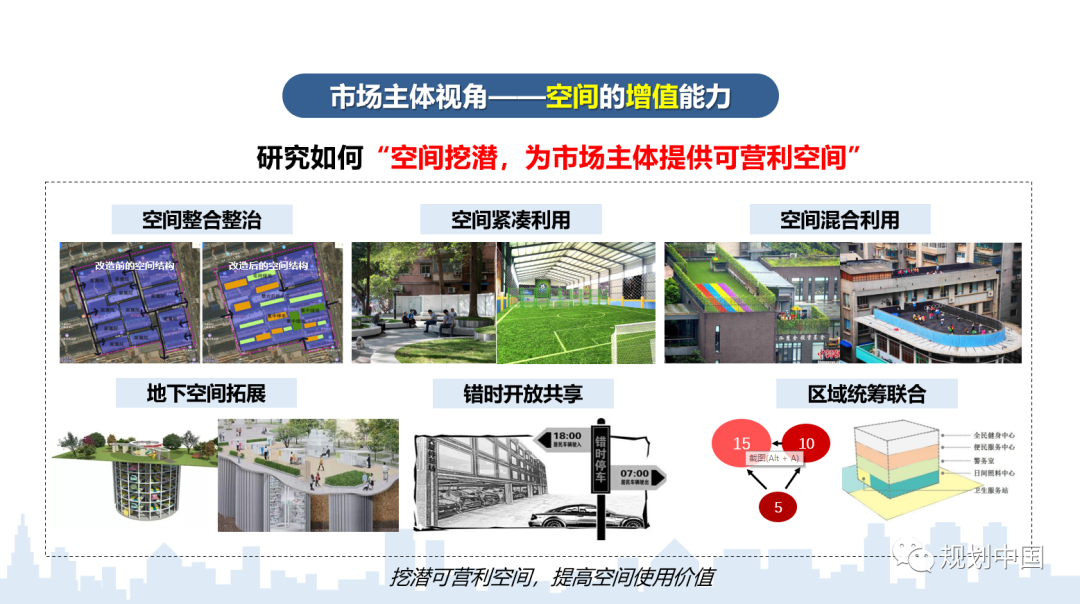

因此,本次研究紧紧围绕如何通过空间挖潜为市场主体提供能够持续运营获利的空间。例如,我们研究“空间整合整治、紧凑利用、混合利用、地下空间拓展、错时开放共享、区域联合统筹”等等方法,提高空间的使用价值,挖潜可营利空间。

既有住区更新中空间挖潜,实现空间增值的方式示意

既有住区更新中空间挖潜,实现空间增值的方式示意

其次,市场主体视角的更新还要考虑如何通过空间手段实现运营增效。总体而言,需要要做到1降1增。

1降:降低企业后续运营成本。包括降低管理成本和维护成本。降低管理成本需要引入智慧化管理技术,我们在《既有住区全龄化配套设施更新技术导则》中提出,有条件的住区应引入智慧物业、智慧服务、智慧政务,从而降低人力物力成本。降低维护成本需要应用绿色低碳技术。例如,在更新中选用低维护的植物群落,免修建、免浇灌、免养护,降低物业维护成本。选择易于维护和耐用的材料进行更新改造,降低反复维修的成本。

1增:引入服务,增加运营收入。建议结合时代需要增加老年食堂、托管服务等,长期看可增加运营收入,做到微利可持续。

更新规划设计中需考虑降低运营成本和增加经营收入的方法路径

更新规划设计中需考虑降低运营成本和增加经营收入的方法路径

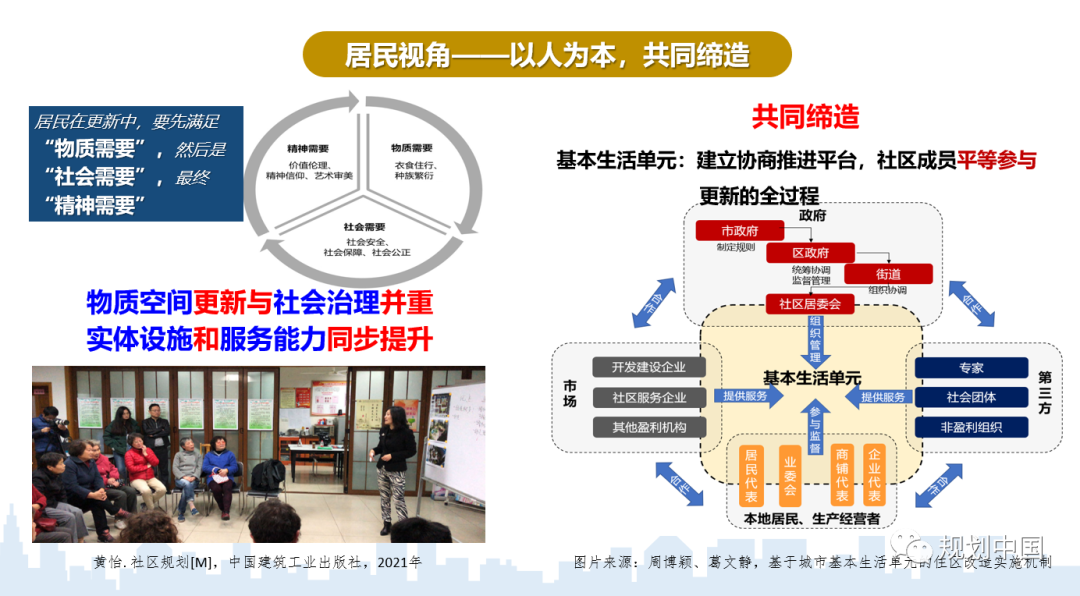

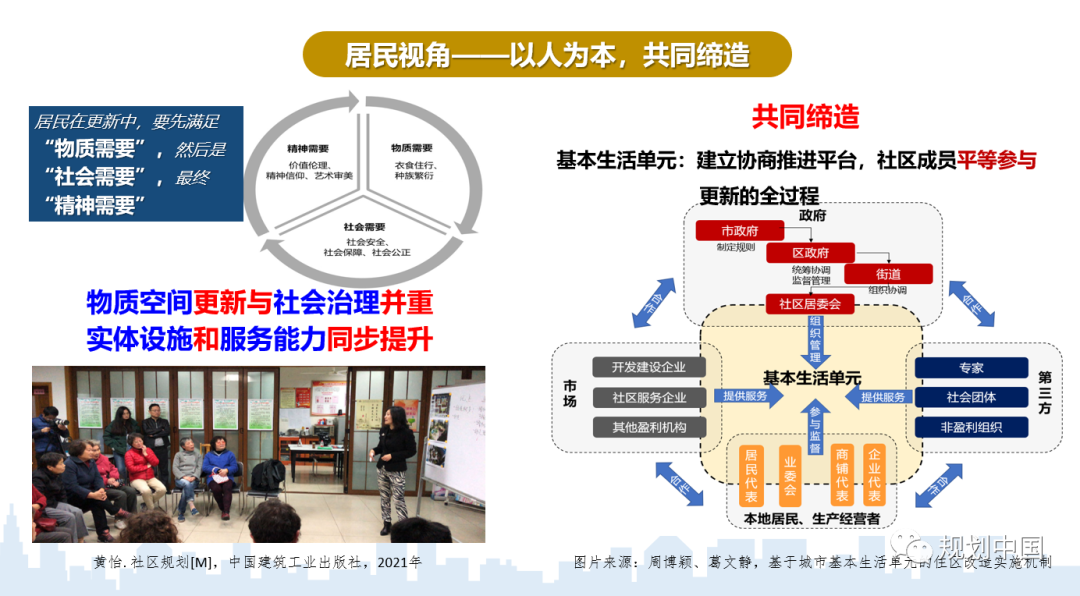

既有住区居民类型多样,诉求多元,规划设计应基于“以人为本、共同缔造”的原则,在关注物质空间改造的同时,建立社会治理平台,尊重各类人群需求,提高居民参与度。规划考虑建立“基本生活单元”(既有住区更新单元),基于单元建立政府、市场、第三方、居民协商推进平台,让社区成员可以便捷参与更新全过程。

考虑政府、市场和居民多主体视角需要的更新规划设计模式示意

总结以上,住区更新需要规划基于多视角,在政府做好保障底线、确定标准工作的同时,从市场角度研究空间增值、运营增效有效路径。并且在物质空间更新的基础上,注重为社会治理与居民服务提供平台,通过共同缔造推动更新高效实施。

全过程

关注住区更新全过程和居民全生命周期需要

针对问题:近些年来,随着国家和地方既有住区更新政策频出,改造力度大,更新改造效果较好,但由于缺乏后续长效管理,导致良好效果难以持续,若干年后又需要重新改造。住区更新规划设计方法不应停留在规划和建设阶段,还需要进一步加强规划建设后的长效管理,在规划建设阶段积极搭建管理平台,建立更新管理实施机制。

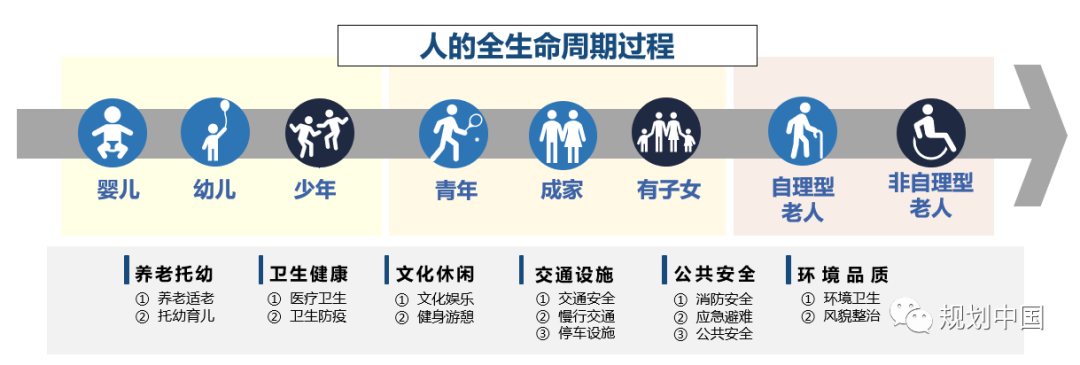

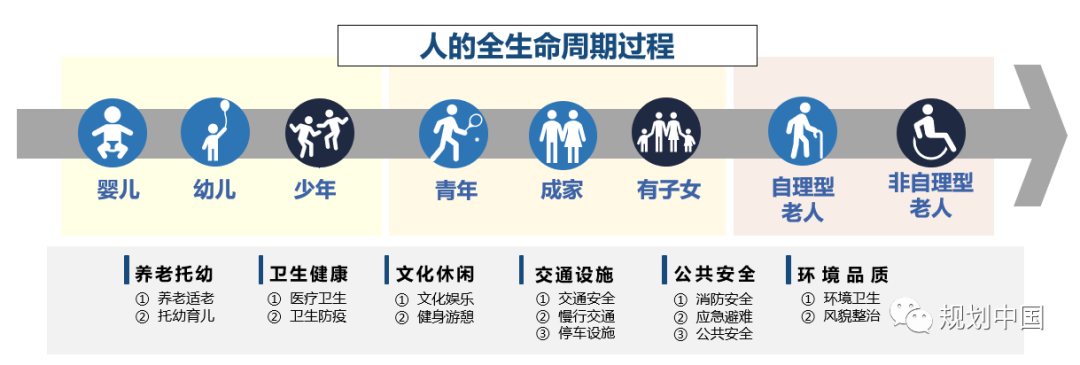

同时,随着我国老年人口不断增多、少子化、家庭小型化趋势明显,既有住区更新更需要关注“人的一生”全过程需要,充分考虑每个年龄阶段居民的需求,实施以人为本的更新。

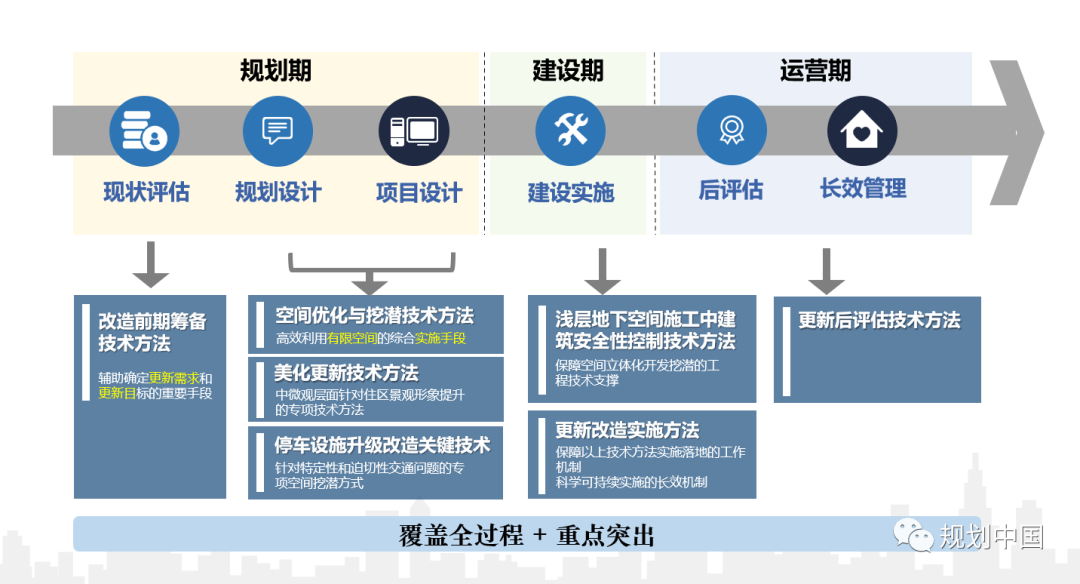

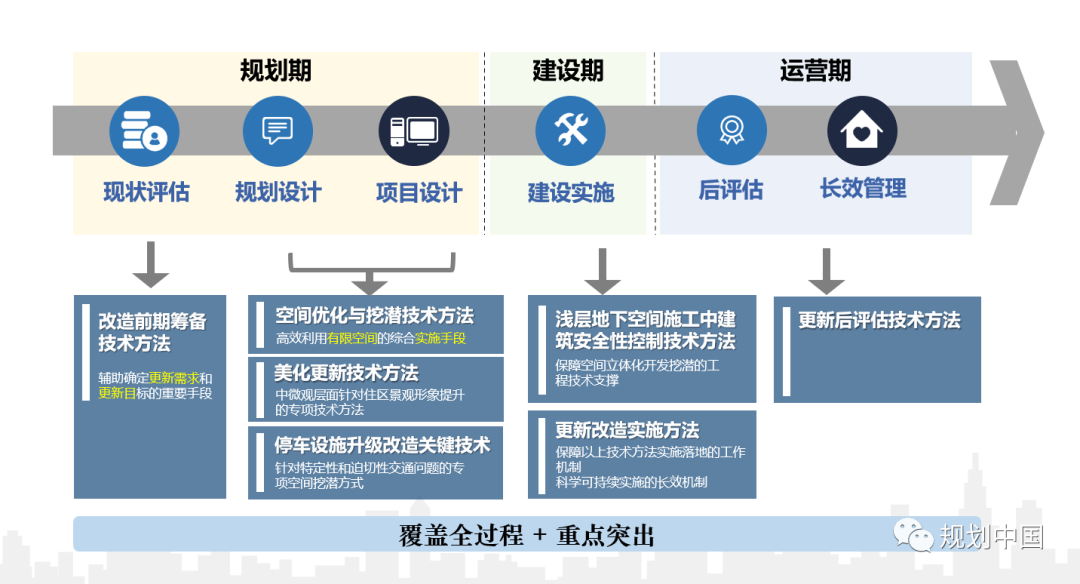

既有住区更新项目包含三个阶段,规划期、建设期和运营期。规划期需要进行现状评估、规划设计和项目设计等工作;建设期主要进行开发建设、组织实施等工作;运营期主要进行更新后评估、长效运营管理等工作。

因此,课题研究基于这三个阶段,探索覆盖全过程、重点突出的规划设计方法。现状评估阶段,研究改造前期筹备技术方法;规划设计、项目设计阶段,研究若干分项技术方法;建设实施阶段研究施工安全控制技术、更新改造实施方法;运营期研究更新后的后评估技术方法。

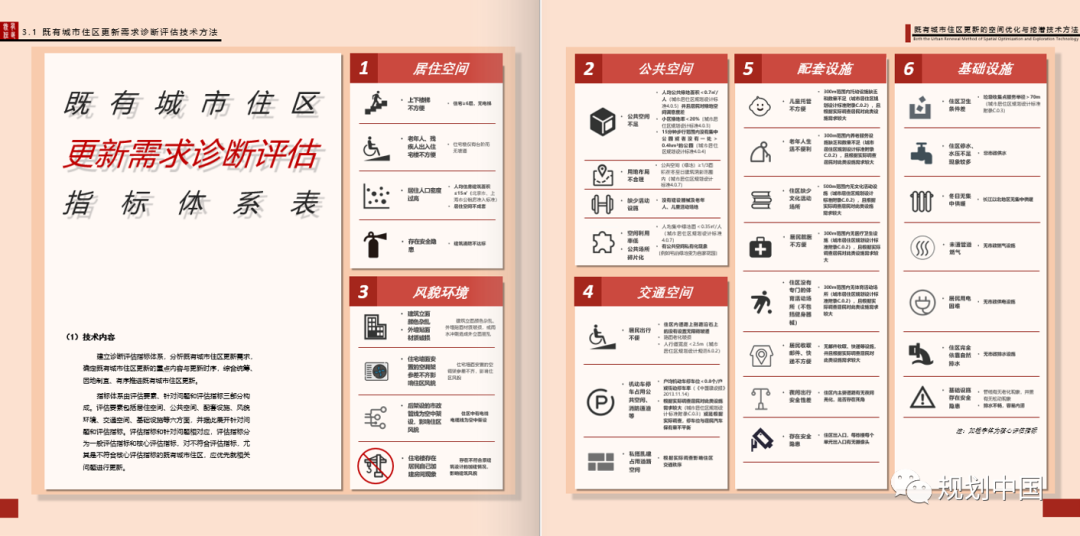

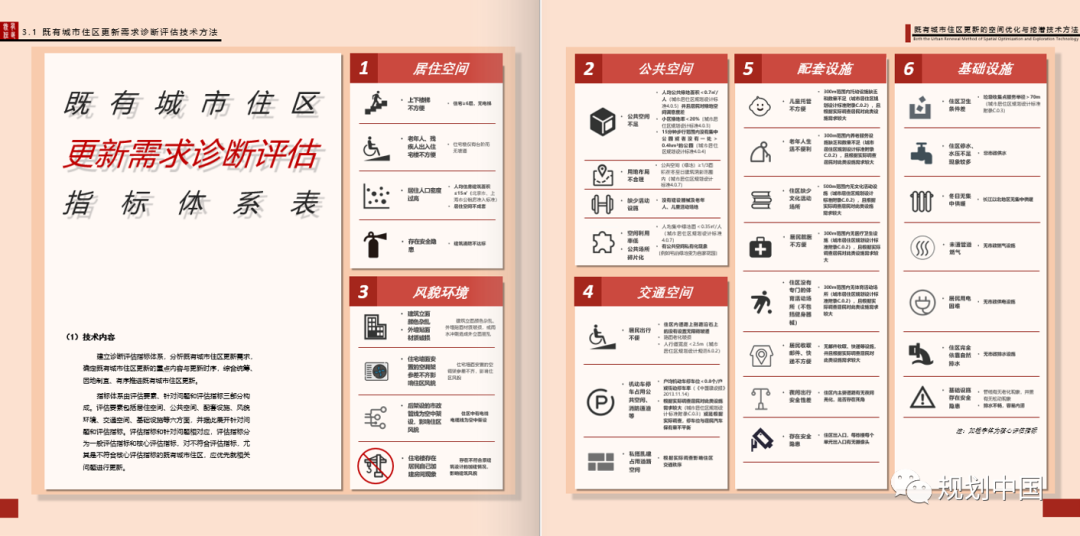

所有的技术方法以图文并茂logo图示化的形式展现。尽量做到通俗易懂,方便各类人群阅读。例如,更新需求诊断评估技术方法,按照更新要素分为居住空间、公共空间、风貌环境、交通空间、配套设施和基础设施共6大类,每个类型下进一步细分二级指标和三级指标,最终形成一套现状评估指标体系。

更新需求诊断评估技术方法示意

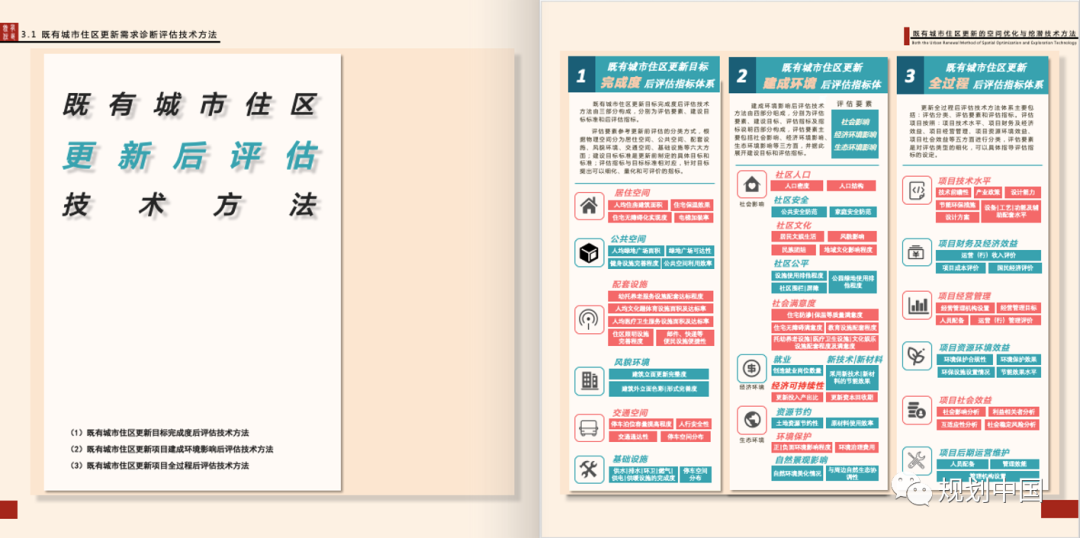

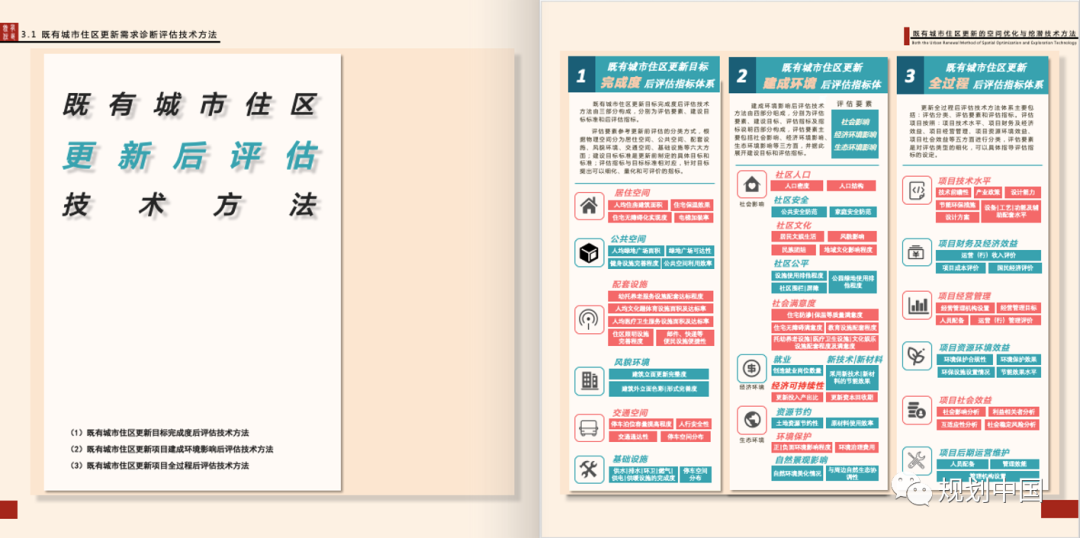

标准制定技术方法分为安全健康、绿色生态、全龄共享、文脉传承、智慧便捷和经济适用等共6个维度。更新的分项技术方法,包括:空间优化与挖潜技术、美化更新技术、停车设施升级改造技术方法等;更新后评估技术,按照评估的主体不同(政府、企业)、评估的目的意义不同,分为更新目标完成度后评估、更新建成环境后评估、更新全过程后评估。

更新后评估技术方法示意

综合考虑人的全生命周期需要,提出全龄适用的规划设计要求。全过程还需要考虑人的全生命周期需要。从婴儿幼儿、到少年、青年、成家,有子女到自理型、非自理型老人,各年龄层次人口的需求不同;同时还应考虑老人与儿童、父母与儿童代际生活的复合需求。因此研究立足全生命周期需求,研究各类空间、设施的适配性和代际复合需求。例如,街道微空间宜老宜幼化改造、多功能、共享化的设施改造要求等。

立足全生命周期需要的空间和设施全龄适配要求示意

可操作

研究技术适用范围和落实途径,易于指导实施操作

针对问题:现有很多技术比较成熟,但既有住区千差万别,限制性要求和需求不同,导致很多技术落地实施难度大。

既有住区更新规划设计方法基于现有更新技术方法相对零散、实施中难以高效匹配和落地实施等问题,进行集成创新,研究每项技术方法的适用范围和落实途径,构建一套面向既有住区、适用性强的综合性技术体系。例如,简易升降类机械立体车库技术方法,对落实途径进行了详细说明,包括土地要求、报批环节及难点、后续运营要求等。

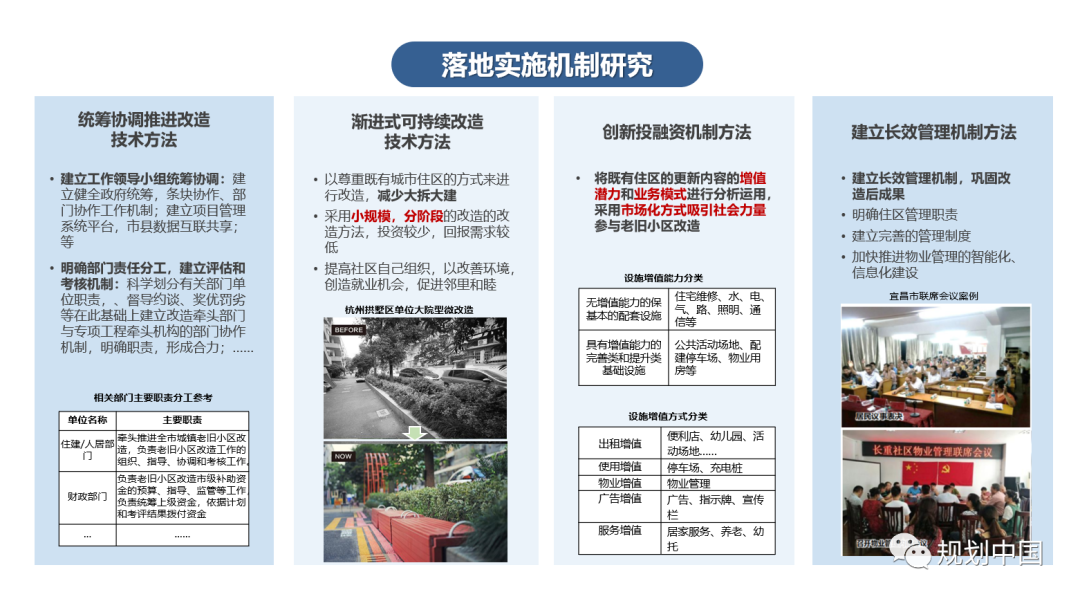

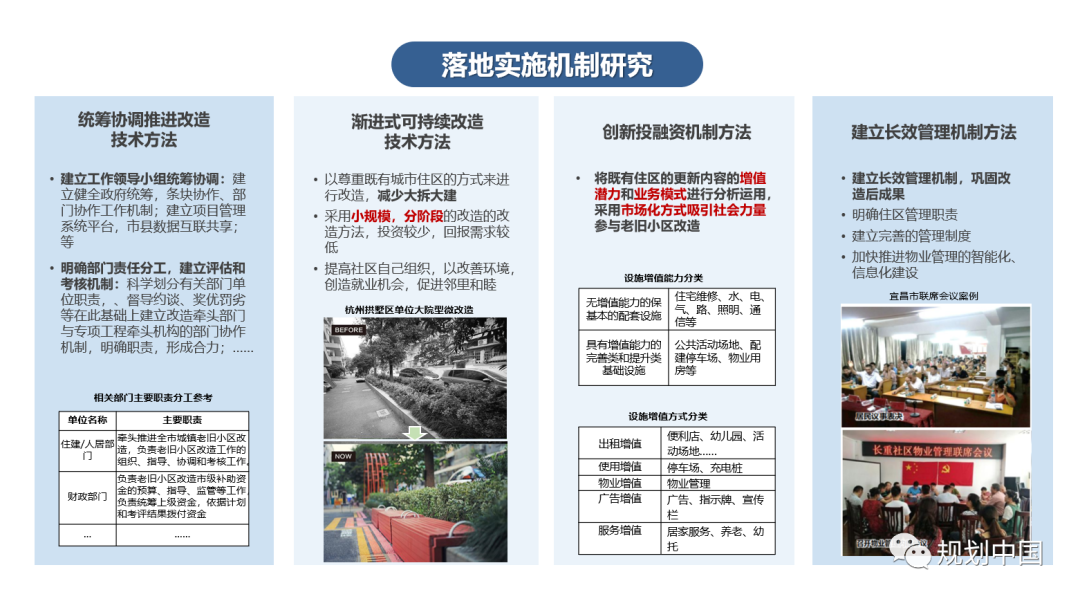

完善落地实施机制,为更新技术方法提供操作路径和实施指引。落地实施机制包括统筹协调推进机制、渐进式可持续改造机制、创新投融资机制和长效管理机制等。

落地实施机制示意

落地实施机制示意

课题组编制了2部标准导则,引导更新规范化,包括中国城市科学研究会标准《既有住区全龄化配套设施更新技术导则》,中国工程建设标准化协会的标准《既有城市住区环境更新技术标准》。开展了不同地域的14项工程示范,希望能够实现技术的可复制。同时,研发了微型高压旋喷钻机等施工设备,可以在狭小空间不影响地上建筑安全情况下进行施工。在社会治理方面,构建了美化更新模拟工具,让更新过程可视化,为多方参与主体搭建讨论的平台。

展望

展望

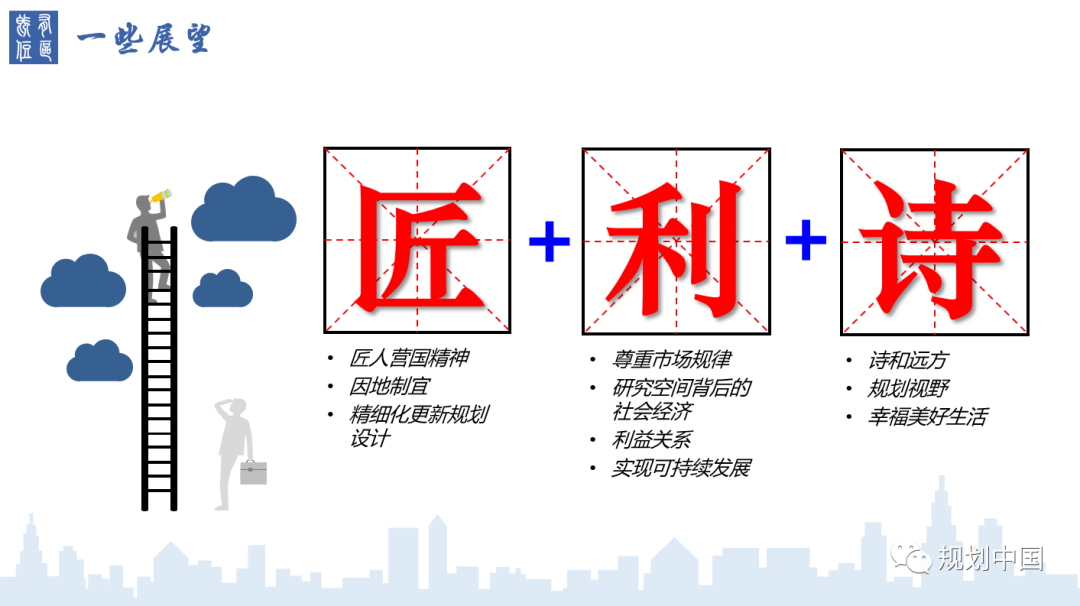

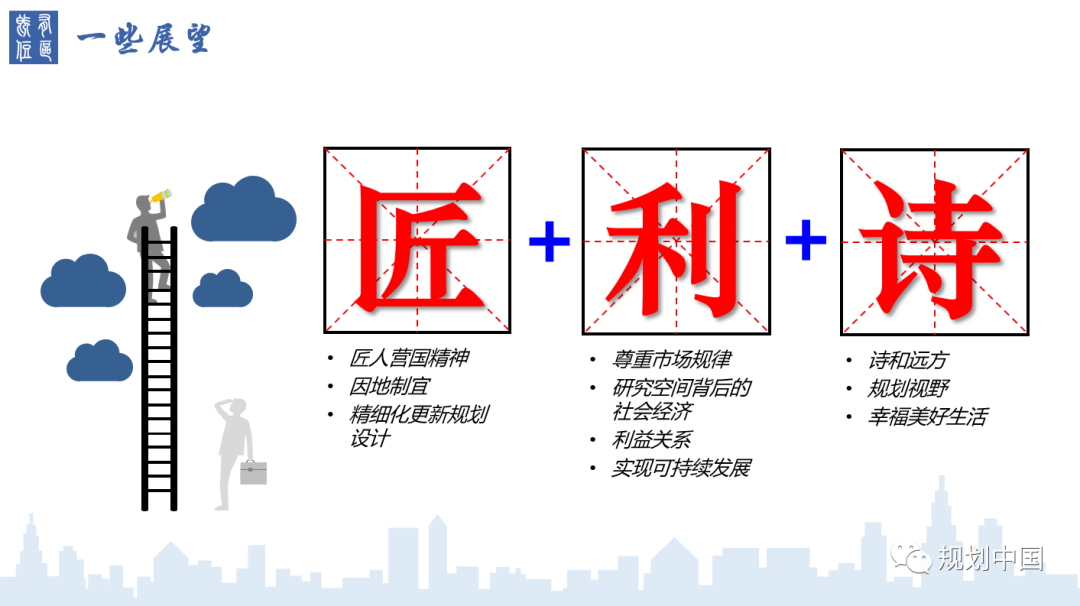

住区更新既要求我们要有匠人营国的精神,进行更加精细化的规划设计;又要求我们更加尊重市场规律,注重多元主体的利益关系,通过社会经济研究推动规划技术可落地实施。同时,更需要诗和远方,立足更高的视野,回应居民幸福美好生活的需要。

秉持这样的认识,中国城市规划设计研究院住房与住区所一直有一个小的团队,坚持进行持续性的自主研究,希望通过跬步的不断积累,最终实现既有住区更新的“千里”。

我们认识中的既有住区更新是一个多主体参与、多利益协调、需要高度统筹的过程,更需要一个治理型的规划。除了原本我们擅长的空间规划外,还要更进一步关注空间背后的产业发展、经济平衡以及实施操作等维度问题。我们将在《既有城市住区更新规划设计方法》这本书中引入这部分内容。敬请各位同仁关注!

注:本文根据科技部十三五重点研发课题《既有城市住区规划与美化更新、停车设施与浅层地下空间升级改造技术研究》成果进行整理。

中国城市规划设计研究院:李迅、余猛、周博颖、叶竹、葛文静、张震、张璐、许定源、汤文倩;

华南理工大学建筑设计研究院、同济大学、中国建筑科学研究院有限公司等。

中规智库 │《既有住区全龄化配套设施更新技术导则》发布会暨既有住区更新学术交流会圆满召开

原文始发于微信公众号(规划中国):多视角、全过程、可操作的既有住区更新规划设计研究探索

既有住区更新中空间挖潜,实现空间增值的方式示意

既有住区更新中空间挖潜,实现空间增值的方式示意 更新规划设计中需考虑降低运营成本和增加经营收入的方法路径

更新规划设计中需考虑降低运营成本和增加经营收入的方法路径

落地实施机制示意

落地实施机制示意

展望

展望

规划问道

规划问道