2018年4月,中国城市规划学会受河北雄安新区管委会委托,组织编制《雄安新区规划技术指南(试行)》(以下简称“《指南》”),深圳市城市规划设计研究院(以下简称“深规院”)受邀参与“土地使用与开发强度”等章节编写工作。土地使用部分通常以设置合理的用地分类与使用规则,来引导和控制开发建设活动健康有序进行,是地方规划技术标准中的核心板块。彼时,雄安新区规划已进入技术单位“大会战”状态,但国土空间规划体系尚在萌芽中,技术单位正处在规划技术标准“真空期”。对《深圳市城市规划标准与准则》(以下简称“《深标》”)近30年的持续跟踪和理解,成为深规院能够快速进入工作状态、为雄安新区高质量开发建设快速提供用地分类技术标准支持的基础条件和一手经验。

深圳是国内最早进行制定地方规划技术标准实践的城市。在移植和借鉴香港地区规划经验基础上,第一版(1990版)《深标》制定了13大类、35中类、32小类用地。1997修订版《深标》为适应市场经济体制而专门区分由经营性主体开发管理的公共设施用地,并大幅细化用地分类规模。2004版《深标》首次统一了原特区内外的规划技术标准,但在用地分类上则顺应城市功能演进趋势,回归相对粗分的方式。2014版《深标》进一步大幅简化用地分级分类至9大类31中类,取消用地小类,同时增加了对土地复合利用的规定。这一思路一直延续至现行《深标》。

地方规划技术标准终究服务于地方规划建设。它的“变”,在于追随城市发展的实际需要,对合理空间参数进行及时跟进与“追认”。例如《深标》用地分类部分的持续增删修订,体现了地方规划编制与管理人员在不同城市发展阶段对规划管控要求理解的动态变化。它的“不变”,在于对城市发展模式和价值理念的把控。例如近两版《深标》尝试在符合环境相容、景观协调等原则下,为市场经营性用地留出较大的使用弹性并鼓励土地多功能混合使用,同时也坚持了对公共设施等公益性用地的刚性管控。

与早期的深圳相比,雄安新区规划用地分类与使用标准编制需要应对多规融合、全域空间管控、精细化空间管理、建设宜居活力空间等各类新目标、新问题。

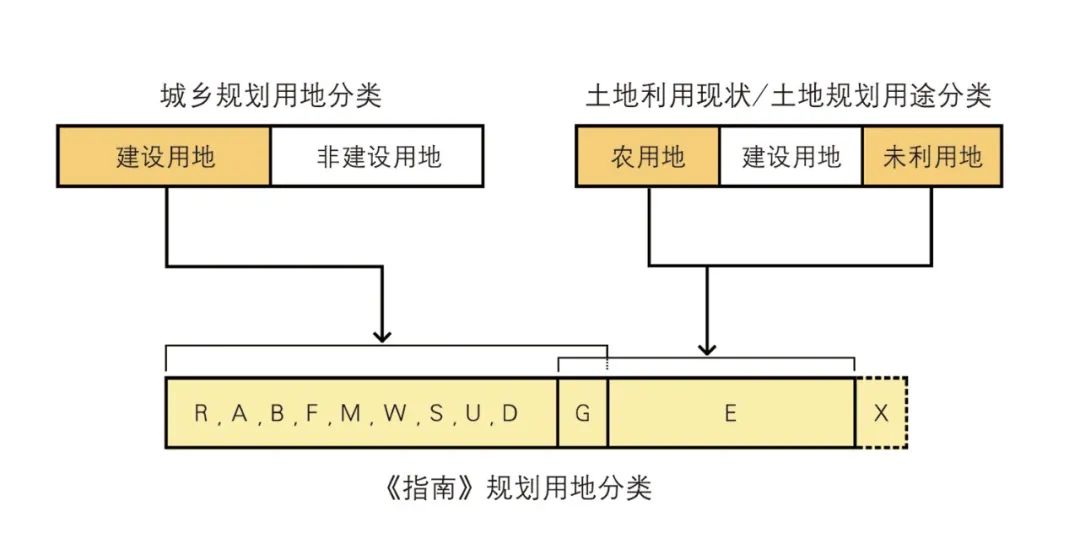

技术要点1:以原城乡规划用地分类中的建设用地和原土地利用分类中的非建设地分类为基础,快速构建用地分类体系。

在多规融合的规划导向下,《指南》需要衔接国土、规划、建设、林业、水务等不同部门、行业与专业口径,并统筹调查、规划、实施、管理等前后环节。在相对较短的编制周期内,考虑到原城乡规划用地分类标准对于建设空间内的各类用地已有相对系统的研究,以及原国土系统的用地分类标准对农业、生态空间内部的用地分类体系具有相对深厚的专业基础支撑,《指南》对二者在各自成熟领域中的优势予以技术综合,作为雄安新区用地分类的“底座”(图1)。

▲ 图1 | 融合、提升城乡规划与土地利用规划用地分类的《指南》用地分类总体思路架构

技术要点2:分类原则以“功能”维度为主、“政策”维度为辅。

城乡规划多以功能维度开展土地利用管控。但面向调查、规划、管理等不同部门、不同工作场景的需要,也存在按地貌、结构、权属、政策等其他维度分类的可能性。例如日本采用“其他特别用途区”的形式,在功能维度的用地分类之上附加施行城市更新、风貌保护等特殊空间政策。《指南》仍以土地使用功能为核心维度设计用地分类框架,但采取用地“二次定义”的方式来表达诸如“湿地”“创新用地”“保障性住房用地”等具有政策属性的土地使用管理与空间统计聚合规则,并为各类专项规划预留政策性用地统计接口。

技术要点3:用地分类之上是否需要加设“空间分区”。

《指南》第一版方案尝试在城镇、农业、生态三类空间基础上将各类空间分别向下细分用地性质,但这一方式难以处理不同尺度生态空间的网络性布局需要,无法兼容在非建设用地上承载多种强度和频度人类活动的土地使用场景。为此,《指南》创新提出在城市公园与农林生态用地之间设立“风景游憩绿地”这一以休闲游憩为主要功能的用地类型,避免了繁复的“分区-分类”体系。

技术要点4:用地分类应表达空间规划的“终极目标”抑或兼容空间发展的“过程状态”。

对于正处在空间规划改革过程中的国家和地区而言,用地分类往往兼容城市发展过程状态。例如,韩国和我国台湾地区都在近年来经历了传统土地规划与城市规划管理体系的合流,但二者均采取在相对不稳定的城市边缘区划定具有法律效应的特殊控制区,来临时性协调土地规划与城市规划的技术矛盾与政策冲突,《深标》中也仍然保留着四类居住用地分类条目,以正视“城中村”形态长期存在的客观状况。《指南》最终保留了“乡村居住用地”的单列用地类型,使之能以较大弹性应对可能出现的城市化情景。

技术要点5:用地分类应“粗分”抑或“细分”。

空间精细化管控并不意味着需要在标准层面给予用地尽可能多而全的细分类型。在缺乏规划管理端依据的情况下,用地分类标准研究容易陷入抽象的树状类型细分与穷举游戏,而脱离规划管理实际的用地细分无助于空间精细化管控。《指南》主张,用地细分程度应以能够将那些需要独立管理与核算并攸关公共利益以及具有外部影响的土地类型进行单独区分为基本原则,最终形成12大类、48中类、72小类的全域用地分类规模。

从经验看,《深标》保持了对公益性公共设施用地的较高细分度与刚性;而从雄安新区“小街区密路网”的空间目标特征来看,则较不适宜对商业、办公、研发等用地进行过度细分。《指南》最终成果条文强调了规划编制可根据实际情况选择用地分类的最低层级,提供了差异化应用各大类用地分类深度的技术可能性。

技术要点7:按“正面指引”抑或“负面清单”形式制定土地复合使用规则。

规则选取形式与当地规划管理习惯高度相关。《深标》采取正面指引的方式,优先鼓励部分用地性质功能进行混合。在新区地方规划管理习惯尚未建立的情况下,《指南》为部分用地制定正向的单一性质用地兼容与混合用地指引,且补充了禁止单一用地性质兼容与多种用地性质混合情形的有关条款,形成了一种“正面指引”结合“负面清单”、其余情形“一事一议”的土地复合使用指引模式,提供尽可能全面的管理选项。

技术要点8:是否需要在用地分类中单设“混合用地”类别。

《深标》采用按主导用途对应用地性质从多到少排列并以“+”号连接的形式表示混合用地代码,未单独设置专门的混合用地分类,此举对日常规划管理并无影响。《指南》最终设置了F类“综合用地”,便于用地分类标色与命名管理。但事实上,规划编制与管理人员并无法通过土地使用规划图上混合用地色块的分布来判断所涉用地功能在城市中布局的合理性。本质上,这项技术决策还涉及混合用地的分布、构成和用途比例是否可以交由市场来决定的问题,它的适应性和适用性也需要在雄安新区建设实践中进一步观察。

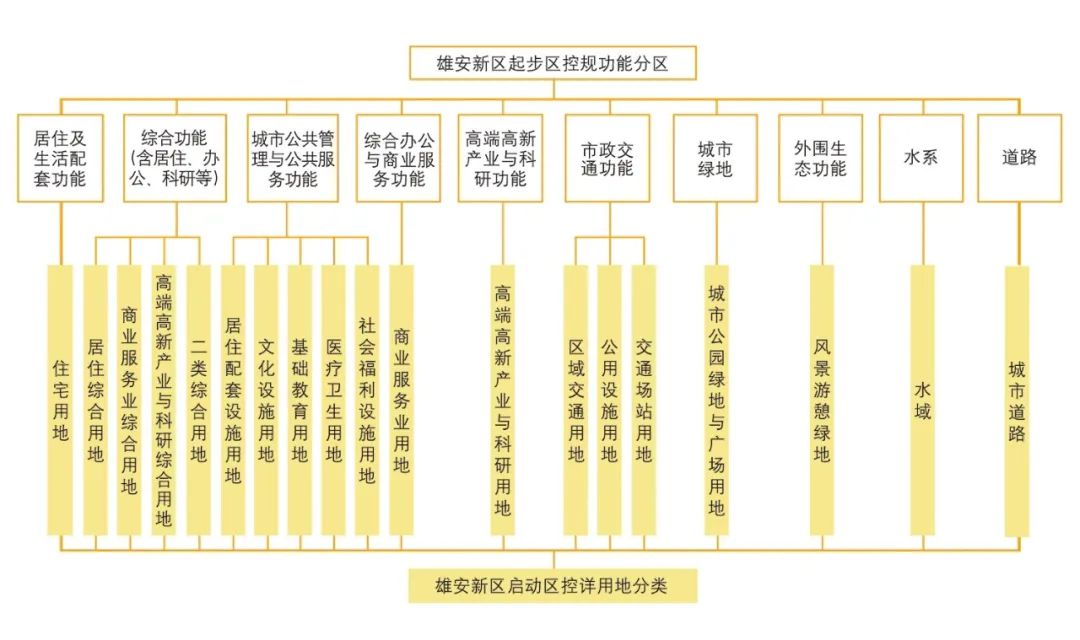

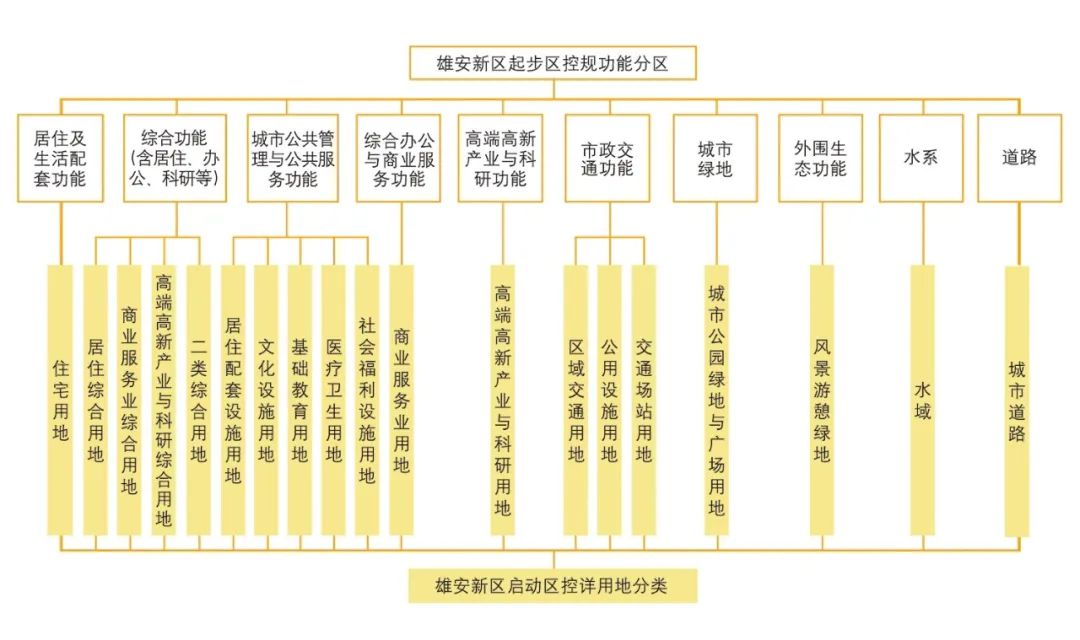

2019年5月16日,《指南》成果正式交付河北雄安新区管委会,试用于新区各项规划建设管理工作。此后,新区起步区控规、启动区控详、各组团控制性详细规划陆续公示。实际公布的起步区控规功能分区与启动区控详、各组团控详用地分类深度大致对应于《指南》中的用地大类和中类;《指南》在“风景游憩绿地”分类创新以及土地复合利用方面的理念,则在起步区控规与启动区控详两份规划中得到了直接贯彻(图2)。

▲ 图2 | 雄安新区起步区控规功能分区与启动区控详用地分类对应关系

▲ 图2 | 雄安新区起步区控规功能分区与启动区控详用地分类对应关系

伴随新区规划建设进程,以及因自然资源部《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》等新标准的公布实施而带来的衔接需要,对《指南》用地分类与使用成果的应用观察和影响评估还应持续进行。

地方规划技术标准在实践中孕育形成,也在实践中滚动完善。随着市县级国土空间规划编制大规模推进,更多的城市将在国家级国土空间规划技术指引以及原有城乡规划技术标准与规范的基础上制订地方规划技术标准。由于城市发展阶段、政府-市场关系、土地开发与管理惯用模式等地情的差异,地方规划标准编制与使用经验无法在不同城市和地区之间简单移植。规划编制人员与规划管理者在因地制宜制定标准的同时,更应对各项居于规划编制上层的前置问题开展必要的研究和判断,以使技术标准成果真正适应环境、发挥实效。

《空间规划新形势下的地方用地分类标准探索——从《深标》到《雄安新区规划技术指南(试行)》的思考》刊登于2022年第 4 期第63-71页。

司马晓,深圳市城市规划设计研究院有限公司院长、教授级高级工程师,中国城市规划学会常务理事、标准化工作委员会委员、城市设计学术委员会委员。

吴晓莉,深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司规划总监、教授级高级工程师,中国城市规划学会规划实施学术委员会委员。

李启军,深圳市城市规划设计研究院有限公司总规划师、高级工程师。

郭磊贤,深圳市城市规划设计研究院有限公司城乡发展规划研究所副所长、工程师。

郝雅坦,深圳市城市规划设计研究院有限公司城市发展与土地政策研究所助理工程师。

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2022&filename=CSGH202204007&uniplatform=NZKPT&v=dJ_x9KLE5VXkmSUmtf0kjizbeRW-TeLDu1U1HOkoypMTDKwOM-AzhgG6Swr7bjAr

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

电子期刊:App Store搜索“城市规划”(支持iPad下载)

【免责声明】本公众号推文目的在于信息交流与共享。若有来源误注或侵犯了您的合法权益,请持权属证明与本公众号联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】空间规划新形势下的地方用地分类标准探索——从《深标》到《雄安新区规划技术指南(试行)》的思考

▲ 图2 | 雄安新区起步区控规功能分区与启动区控详用地分类对应关系

▲ 图2 | 雄安新区起步区控规功能分区与启动区控详用地分类对应关系

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

规划问道

规划问道