本文为中国城市规划设计研究院绿色所谭静在“2021年度中规院学术交流会”上做的报告,感谢作者授权发布。感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

宏观背景

宏观背景

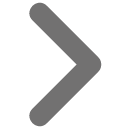

2021年国家相继发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》和《关于推动城乡建设绿色发展的意见》。建筑领域是碳排放的四大领域之一,城乡建设碳达峰行动作为国家明确的碳达峰十大行动之一,说明城乡建设绿色低碳发展在全社会碳减排中的重要性和影响力。

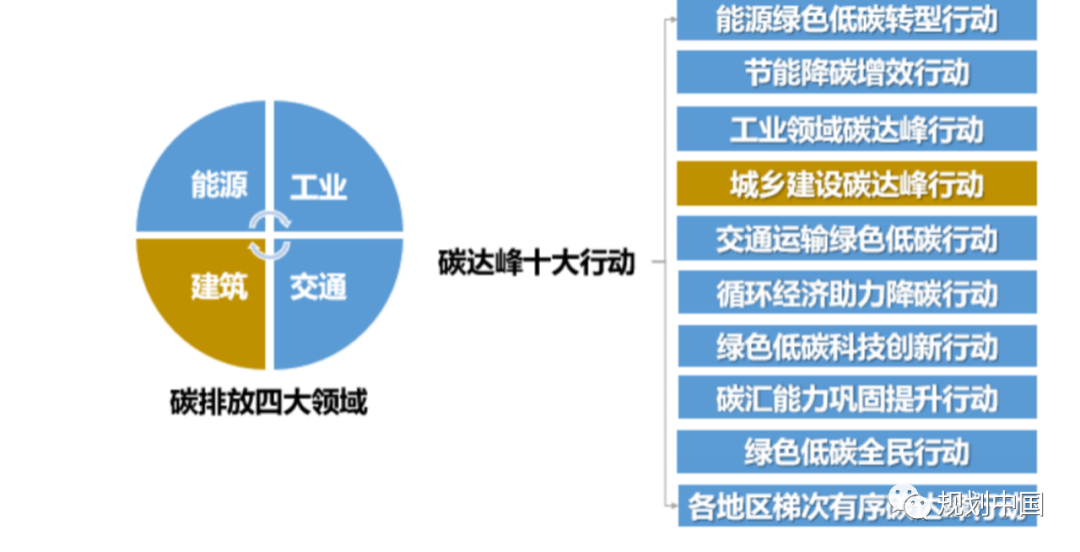

城乡建设领域的双碳工作应从本领域的碳减排和对相关领域减碳的责任两个角度去认识。就本领域而言,城乡建设领域的碳排放包括了建筑运行和施工过程以及基础设施建设、运行过程中的碳排放,总量约占全社会碳排放的24%,其中又以建筑运行的碳排放为主,占城乡建设领域碳排放的90%以上。同时,推动城乡建设领域绿色低碳发展,对建材行业、能源、交通等其他领域的减碳负有不可推卸的责任,也可对碳汇的增加发挥一定的贡献。只有站在上述两个角度才能够完整准确理解现阶段城乡建设领域发布的一系列绿色低碳政策导向。

绿色低碳政策是一套组合拳。在绿色建筑建造领域,国家围绕公共建筑、城镇住宅、农村住宅以及北方城镇供暖减排,出台了一系列节能降耗的举措。考虑建筑建造过程中每年16亿吨的二氧化碳排放量和近十年来庞大的建设量、拆迁量密切相关,在城乡建设方式上国家提出应合理确定城市规模,科学确定建设规模,杜绝大拆大建。利用建筑屋顶、立面和固体废弃物发展可再生能源是优化城市建设用能领域很重要的政策引导方向,2022年4月1日开始实施的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》明确要求新建建筑应安装太阳能系统。除此之外,政策还包括优化城市布局、推动组团式发展、构建社区生活圈以及加强公交优先、绿色出行的城市街区建设,来引导交通领域减碳,通过建设完整的生态基础设施体系、实施城市生态修复工程和推进立体绿化等,一定程度地增加碳汇等。

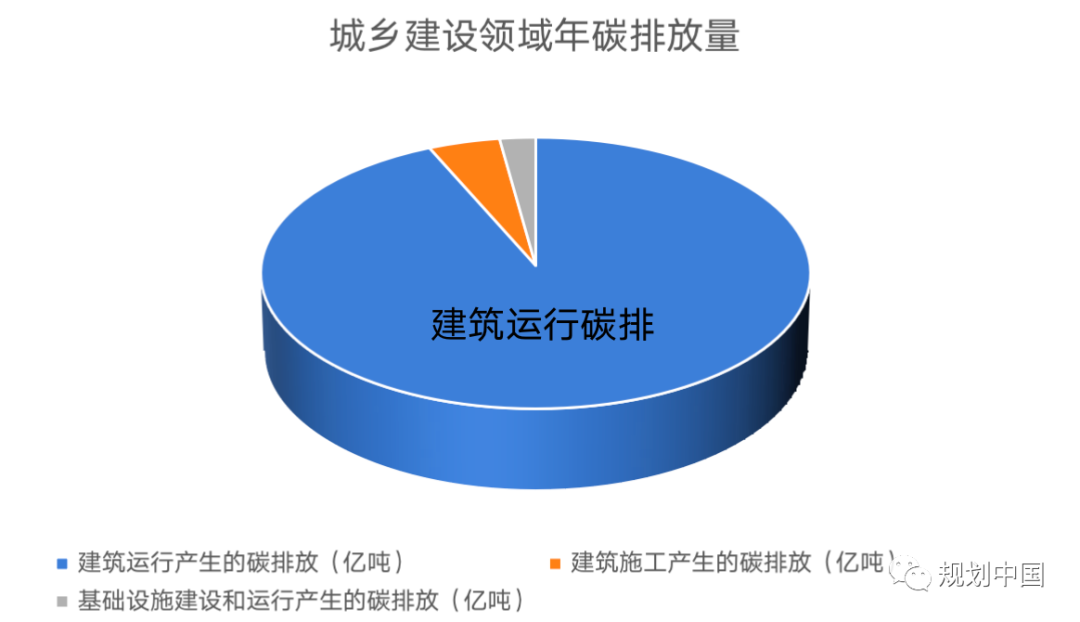

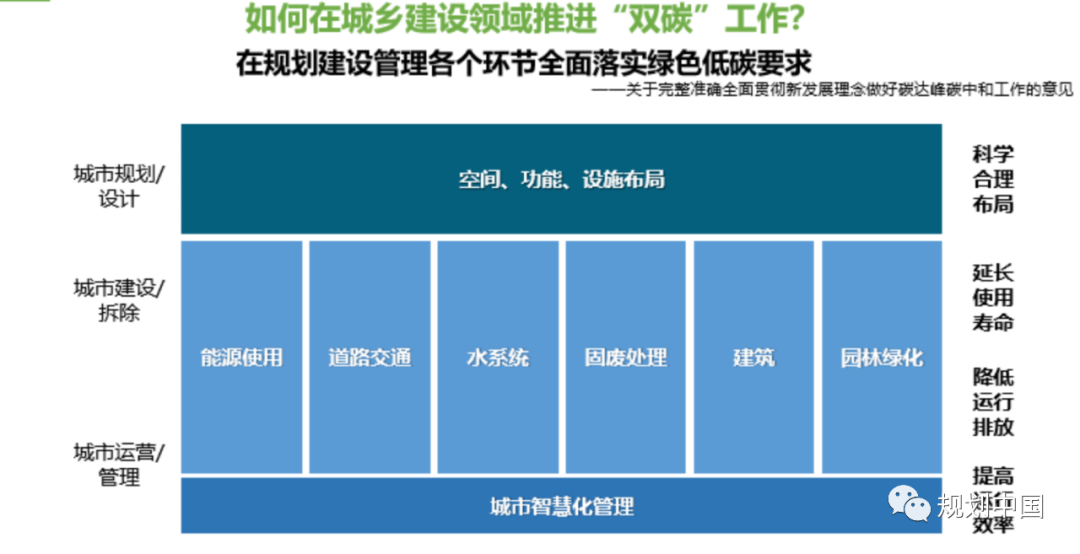

如何推进“双碳”工作,国家明确提出四个协同。2022年1月,习近平总书记在中共中央政治局的集体学习讲话中提出,当前的双碳工作必须坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进。四个协同既是由我国国情决定的,不能以牺牲发展去实现减排,同时这种协同机制不会弱化而是有利于降碳。如何在城乡建设领域推进双碳工作?这要求在规划、建设、管理各个环节全面落实绿色低碳的要求,在规划阶段科学合理地布局,在建设管理阶段延长各项设施(包括建筑、能源、道路交通、水系统、固废处理、园林绿化)的使用寿命、提高设施的运行效率、降低运行中产生的碳排放。

规划实践探索

2.1 更新改造案例

更新改造案例在空间上相对独立,面积约2平方公里,消耗的各项资源能源主要依赖于外部供给,功能相对较单一,以会议和接待为主导功能,更新改造的目标是建设净零碳示范区。

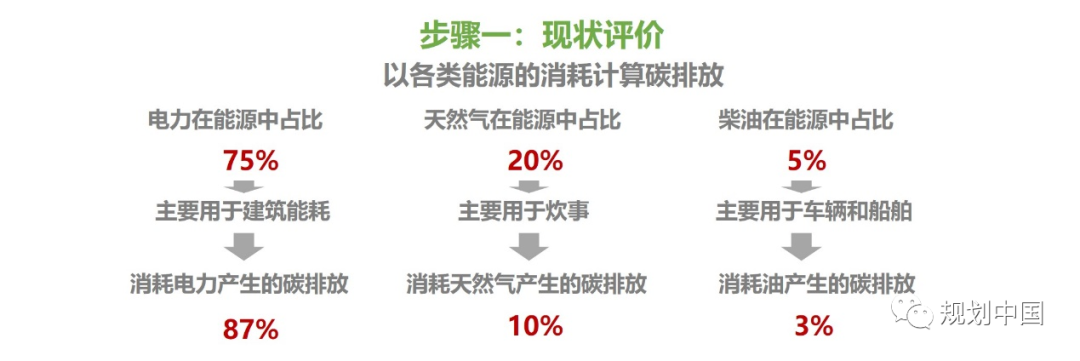

现状评价是规划的基础和前提,区别于常规规划中的现状分析,这个案例现状评价中最重要的一部分是现状碳排放测算。87%的碳排放来源于建筑用电消耗,其余为炊事用气和车辆、船舶燃油产生的碳排放现状为规划明确了减碳的重点方向。

在现状评价的基础上,规划需要设计减碳方案,方案的确定不是立足于碳排放单一维度,而要对生产和生活方式进行系统性变革的设计。针对该案例,规划提出的设想是尽可能减少所在区域对于外界资源能源供给的依赖,以及促进本地资源最大程度的循环利用,进而细化为环境自然、建筑零碳、废物尽用、交通绿色和运营智慧五个分目标。

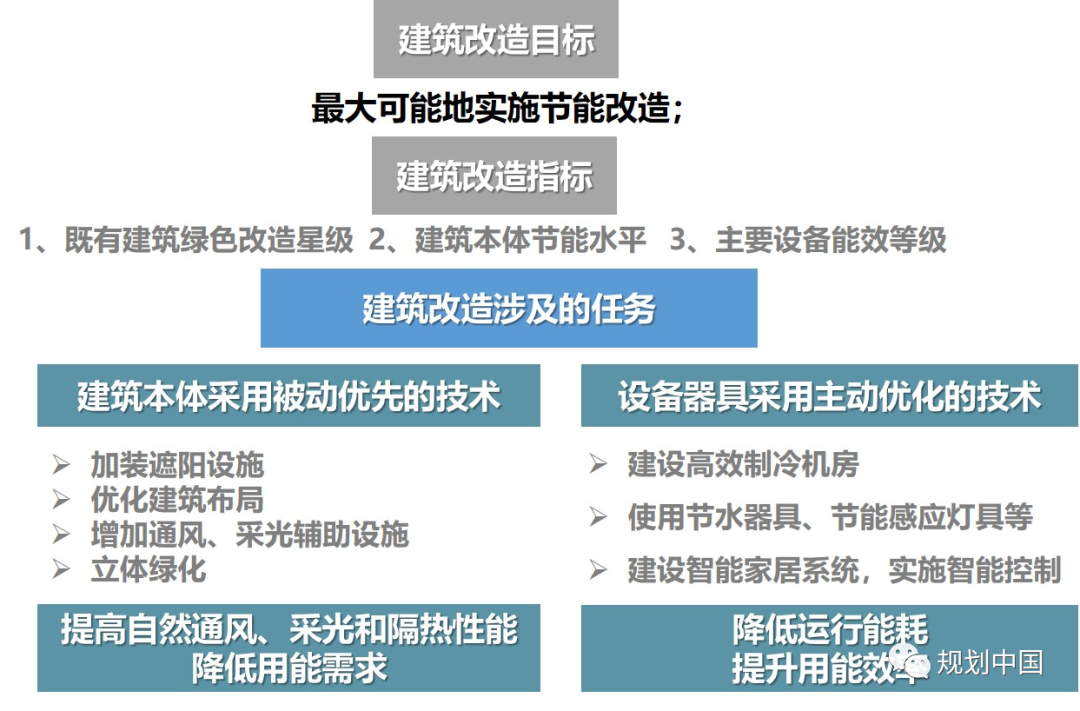

在构建指标体系的过程中,应基于现状特征和目标设定,因地制宜地选择有针对性的指标。如在该案例中,结合现状大体量公共建筑能耗强度高的特征和大大降低建筑用能的目标,在建筑领域里选择的代表性指标包括既有建筑绿色改造星级、建筑本体节能水平和主要设备能效等级三项。结合现状主要为生活垃圾和园林垃圾的特征和实现有机废弃物就地处理和资源化利用的目标,在固废领域选择的代表性指标为可堆肥垃圾就地资源化利用率。

改造任务、工程项目和改造内容的明确,需保持与目标指标的一致性。围绕降低建筑用能的目标和既有建筑绿色改造星级、建筑本体节能水平和主要设备能效等级三项指标,明确建筑改造的任务包括两部分,一部分是对建筑本体通过加装遮阳、通风、辅助采光等设施,提高自然通风、采光、隔热的性能,降低建筑的用能需求,另一部分是通过提高设备的能效和使用节水节能器具,降低设备运行中的能耗。

各项改造任务和工程项目需要在空间和时间上进行协调。比如,水、绿化、建筑不同的专业领域对建筑屋顶有不同的利用方向,包括雨水收集、屋顶绿化和太阳能光伏。综合考虑各项因素,最终决定屋顶用于安装太阳能光伏。在时间上也需要考虑各项任务之间的衔接,如建筑内部的改造需要和屋顶光伏的加装同步,智慧运维的设施和平台建设需要和所有工程同步。在方案设计的结尾阶段,要对各项措施的减碳效果做预测,帮助优化改造内容和措施的选择。

从方案设计到改造完成,整个项目的实施有很长的路要走。如何确保绿色低碳发展的初心不变,确保目标、指标、路径不发生大的走形,需要借助不同工具,如一套用于指导绿色低碳改造的技术导则、一个用于监测评估反馈的规建管平台、一套用于管理的指标体系等,介入到设计、施工和竣工验收阶段,开展全过程的技术管理。

2.2 案例2:新建地区案例

另一个绿色低碳发展的案例位于城市新开发地区,面积约10平方公里,目标是打造高质量发展的绿色城区,以产学研功能为主,配套居住和公共服务。和上一个更新改造案例相似的是,碳排放均主要由建筑、交通和市政运行产生的碳排放等构成,但与之有别的是绿色低碳发展的思路。区别于更新改造案例中将建筑节能改造和发展新能源作为重点,该新建地区案例中绿色低碳发展的核心是混合布局和绿色交通,规划通过建设职住均衡的园区、青年友好型的社区、街坊内的土地用途混合和建筑内部的垂直混合,在提升宜居水平的同时减少人们的出行距离进而达到降碳的效果。在绿色交通组织方面,通过公交、慢行、停车、枢纽开发不同环节精细化的设计和管理,最大程度地引导绿色出行的发生。

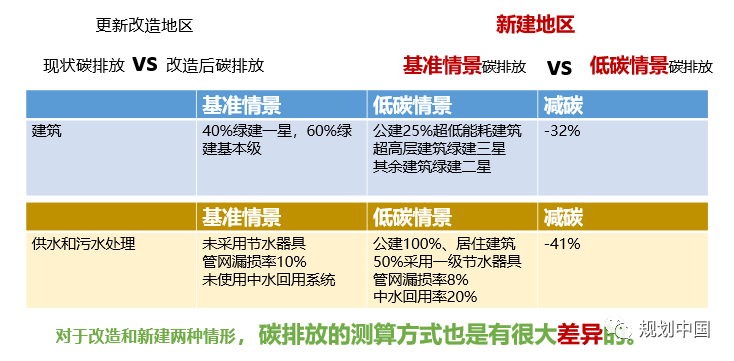

对于更新改造和新建项目而言,碳排放的预测方式也有很大差异。更新改造项目是将现状和改造后的碳排放进行比较,而新建地区是将基准场景(不使用低碳技术或措施)和低碳场景(使用低碳技术或措施)下的碳排放进行比较,衡量减碳效果。

思考

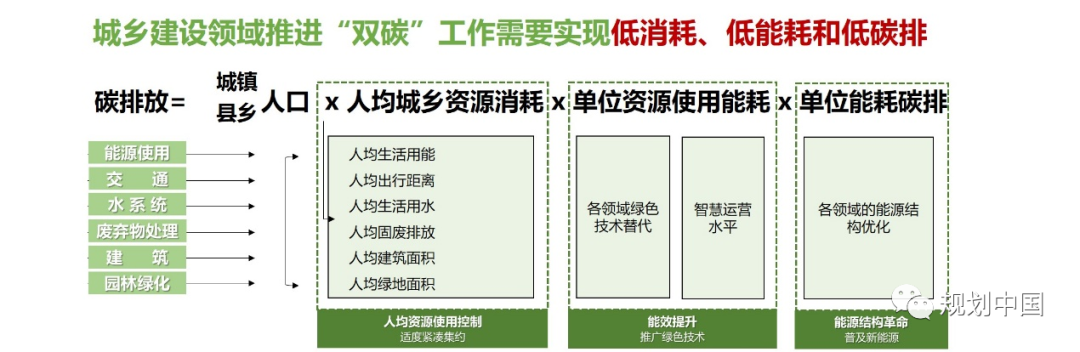

第一,匹配KAYA公式,城乡建设领域推进“双碳”工作需要实现低消耗、低能耗和低碳排,即通过提高规划设计水平,采用绿色生活方式,将人均城乡资源消耗(包括人均生活用能、人均生活用水、人均固废排放等)限定在适度水平,进而通过绿色技术的替代和制度创新,使得单位资源的能源消耗量下降,最终通过能源结构的优化来实现单位能耗的碳排放下降。

第二,随着减碳过程的推进,技术减碳的潜力不断收窄,成本不断增加,所以绿色低碳技术和措施的评价、筛选非常重要。开展绿色低碳技术的多维度评价,综合考虑碳减排效果、环境影响评价、成本投入和社会经济效益去筛选适宜的技术,其中应优先选择基于自然的解决方案(NBS)。

第三,要客观认识城乡建设绿色低碳发展在双碳战略中的意义,一方面通过两个案例的减碳效果预测,我们看到要实现真正的碳中和,能源结构的优化、使用可再生能源将发挥约60%的减碳作用,另一方面推动城乡建设绿色低碳发展,虽然直接减碳效果不如能源结构优化,却在更深层次上引导了绿色生产和生活方式的转型。

报告整理:张园.

荐书丨《低冲击 低消耗 低影响 低风险的城乡绿色发展路径》

推动生态优先、绿色发展——中国城市规划设计研究院绿色城市研究所的科研与实践探索

绿色低碳城市

原文始发于微信公众号(规划中国):全空间 · 全周期 · 全要素 · 全手段——基于城乡建设领域双碳研究和实践的初步思考

规划问道

规划问道