1

引言

面对我国高速发展过程中逐渐出现的土地资源瓶颈与经济转型压力,诸多城市由“增量空间带动发展”转向“存量空间效率与品质提升”的发展模式。城市更新中公共利益的保障是面向高质量发展的关键内容之一,其通过为居民提供完善的公共产品和良好的城市环境,促进城市健康持续发展。

2

我国城市发展中保障公共利益的制度设置

2.1 城市扩张发展时期

保障公共利益的路径

自1990年我国确立土地有偿使用制度以来,制度设置围绕土地增值中的归公部分收取不断调整。1990—2002年期间是土地有偿使用制度建立和运行的早期,转轨过程中相对宽松,允许协议出让用地使用权流转。随着房地产市场制度的逐步建立和完善,2001年开始,国家层面禁止划拨用地协议出让转经营性用地,并禁止以划拨方式取得普通住宅用地,以阻止国有资产流失。2006年以来,明确除部分土地外,工业用地一律通过招拍挂方式出让。经营性用地的招拍挂模式推高了土地价格,政府通过土地出让金为主体的税费回收土地增值部分,为城市发展提供资金保障。

2.2 不同更新模式下

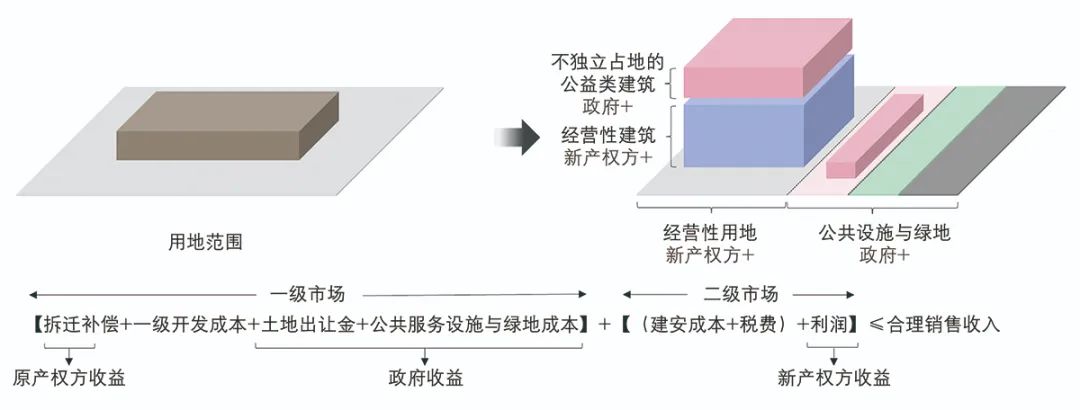

当前城市更新中的更新改造模式主要包括招拍挂模式、协议出让模式和自主更新模式。在这三种模式中,土地空间或功能运营的增值及其构成,分别指向了不同的政策工具,城市公共利益的保障体现在不同的税费收取和空间切分上。

面向经营性用地的招拍挂出让模式延续了原有通过税费模式回收土地增值的方式,并往往伴随着在新增的空间容量中切分一部分返还政府,用于补充公共服务设施或公共空间建设。面向非经营性用地的协议出让模式,在更新实施中面临着权衡土地空间增值和功能运营增值回收的现实问题。在实际操作上,一些功能的模糊性使得原本定义为非经营性的用地常常有着经营性用途,通过打擦边球的方式获得低成本用地和空间,将原本应收归政府的增值部分归为非政府所有者。自主更新模式的范围较广,通常而言,原产权方本身作为改造主体开展的更新活动属于自主更新的范畴。

相比而言,协议出让或自主更新模式带来相对较低的空间增量,产权方拥有了相对更强的话语权。然而,由于存在增值部分未能有效保障公共利益的普遍性问题,导致协议出让和自主更新面临着较大的制度阻碍(图2)。

3

既有城市更新中保障公共利益与控制容量增长的困境

3.1 各地将切分一定比例的空间增量

深圳市在更新办法及实施细则等文件中明确提出更新单元需移交给政府的公益性用地面积和比例,也对保障性住房、人才公寓、创新型产业用房、社区级公共配套设施等提出专门的配建要求,并不断拓展公共要素的范畴。广州城市更新单元相比基础标准提高了部分公共服务设施的配建要求,并区分面向居住和产业片区人群的设施,落实到城市更新单元详细规划编制中,经审批后具有法定效力。上海市城市更新中的“公共要素”囊括公共服务设施、公共空间,以及历史文化、环境风貌等非物质要素,通过“契约式”管理,同时,也明确了按照标准要求额外提供公共开放空间或公共服务设施的容量折增折减情况。

一方面通过城市更新单元范围内部移交,或在一定空间范围外部捆绑实施的方式,补足原存量空间中公共设施与空间的短板;另一方面通过设定特殊移交比例,实现对历史用地与违法建设空间的合理处置、大面积公共服务设施的整体落实等要求。移交配建的同时,往往伴随着一定的容积率奖励,增加部分与更新后用地功能、容积率、拆建比呈现不同的相关关系,实现无偿移交政府的空间规模和开发量之间的相互联动。

3.2 以空间增量平衡更新经济成本

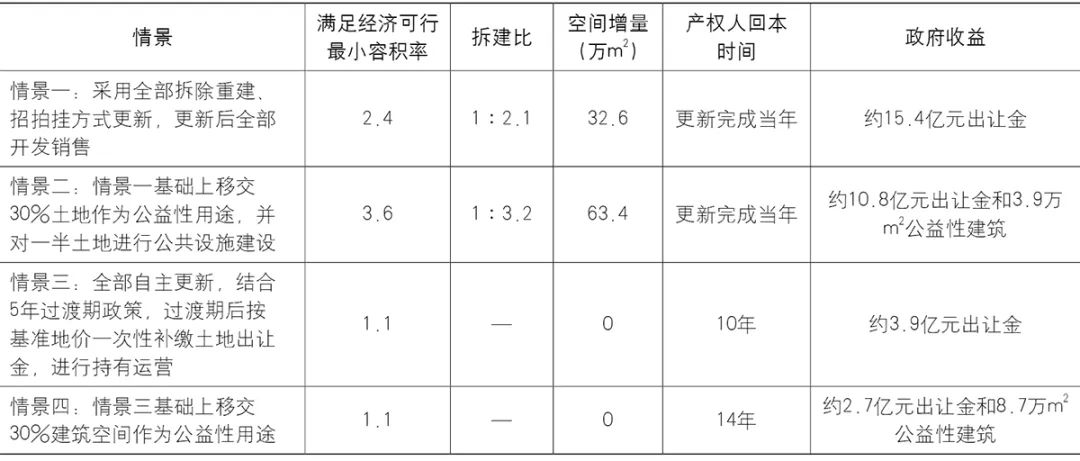

结合各地更新中通过制定移交配建要求以保障公共利益的实践,对低成本用地向经营性功能更新中的空间容量增长和公益性分配进行测算。选取北京某处地块产权边界清晰、现状建筑规模较大且建筑质量较高的工业用地为测算对象,为探讨更新的不同情况并总结规律,在不考虑现状发展限制及远期规划调整的情况下,将其假设为办公功能,按照城市更新模式和移交公益性用地或建筑的不同情况,模拟四种典型情景。

在对土地储备、房地产咨询评估、资产管理等相关领域专家进行深入咨询访谈基础上,了解到地价评估、工程造价、运营开发等多方面的实时信息与经验数据,应用土地估价法中的剩余法,结合地块实际情况,对比不同更新模式的综合效益。其中招拍挂出让的更新模式空间增量与交易成本均较高,30%的移交几乎导致容量成本增长,实施阻力较大;而协议出让的更新模式尽管对容量影响较小,但部分公益性移交导致回本时间增加了4年,且存在较大的制度阻力(图3)。

4

结语

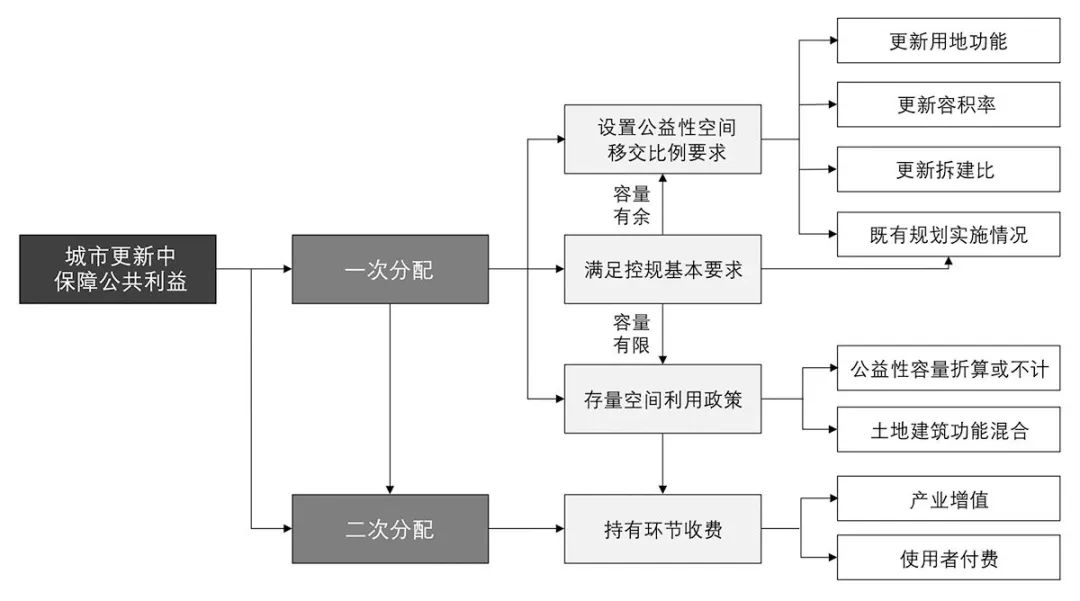

▲ 图4 | 城市更新中保障公共利益的路径

4.1 基于现有制度体系的

基于城市合理的公益性空间容量需求与现状已实施情况,进一步探讨补足原存量空间中公益性空间的“欠账”问题。由于各地更新单元的范围与控规编制单元的范围不尽相同,且规划编制的先后顺序存在差别,尚未形成统一的在控规基础上进一步移交公益性空间的规则。同时,由于现状产权、用地性质和规划的特定情况,往往面临更新单元内部无法提供充足比例的公益性空间,或提供功能重复且无法得到充分利用的空间等问题,从而导致供给与需求无法匹配的局面。

当空间尚有发展余量的情况下,为使得产权人能够在更新中更好地履行公益性移交和建设的任务,政府可以考虑适当让利,使得各方利益协调达到相对合理的状态。参考经济学中“最佳税率”的确定方法,理论上讲,存在理想状态下产权人移交和政府让利的合理区间。然而,由于更新的正外部性不同,公益性空间的增值外溢形式和量值均难以明确界定,需要探索制定差异化的公益性移交要求来规范市场行为,促进公益性空间的精准保障。

4.2 建构二次分配机制统筹

在空间容量有限的前提下,各地逐渐建立起土地贡献与地价及相关税费的联动机制,政府通过减免、降低、分期或延缓缴纳税费等优惠措施,激发产权主体更新中公益性移交和配建的积极性,进而实现对更新中公共利益的保障。

原文介绍

《我国城市更新中保障公共利益的制度探讨》一文,刊载于《城市规划》2022年第 9 期第115-122页。

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】我国城市更新中保障公共利益的制度探讨

规划问道

规划问道