戳这里查看本文精华版

乡村河湖水系综合整治是助力乡村人居环境改善、经济建设的重要手段之一,而存在一定污染的乡村水环境既是乡村发展面临的巨大挑战也是潜在机遇。如何将乡村河湖水系资源转化为乡村发展的动力和优势,是当今我国乡村河湖水系综合整治亟须破解的难题。日本自1990年代提出“多自然型河川”工程以来,不断在实践中完善对中小河流、农村河道的治理,形成了一套完善的多自然河川综合治理体系,从而达到现阶段河流与当地生活发展、历史文化相融合的可持续多自然河川状态,对日本河流、乡村发展具有重大意义。本文回顾日本多自然河川综合治理的发展历程,并介绍其全流域、全流程的河川治理工作体系,以期对我国乡村河湖水系治理提供有益的借鉴。

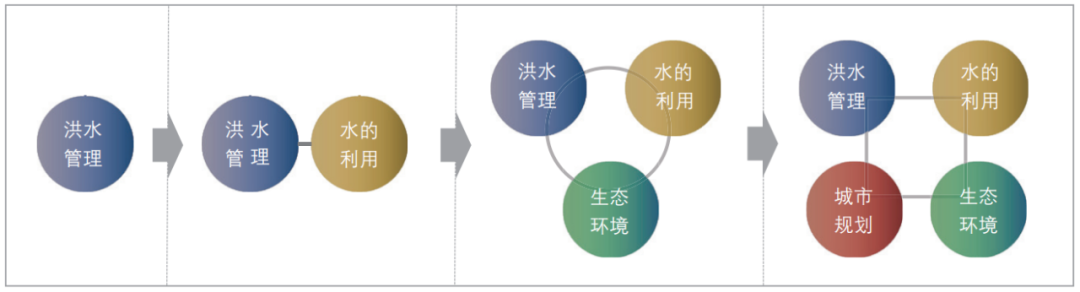

缘于岛国的地理特征,日本大多数河流坡度大、流程短、洪水量大,使该国在历史上洪旱灾害严重。为预防洪旱灾害和促进水资源利用,日本开展了“久下开凿”“荒川泄水道”等工程,逐步建立以水库、堤防和河口堰等工程组成的治河防灾体系,以保护河道沿线免受洪水灾害的影响,同时实现水资源利用。直到20世纪六七十年代,日本开始出现大量水质污染问题,因此逐渐从传统洪水管理和水资源利用的两维目标向洪水管理、水资源利用、生态环境和城市规划的四维目标转变(图1)。

早在1950年代,欧洲瑞士、德国等国家就开始实施一系列自然型河川工程。这一建设思路被引入日本后,日本开始反思“河道建坝筑闸”“截弯取直”“三面光”等工程措施,并于1990年提出“多自然型河川”思路,同时颁布《近自然工法》,指引治河工程保护河流周边环境、恢复自然生境、改良工程措施,包括生物和非生物材料应用等。多自然型河道并不是单纯地保护河流现有环境,而是在采取必要防洪措施的同时,保证对河流环境的干扰最小化,与自然共存。相较于传统水利工程手段,多自然型河川工法更加注重生态系统和生物生存环境,旨在还原河道天然的河床形态和原始坡岸,因此出现了向河中心抛大石头,刻意营造深潭、浅滩等手段的利用。这一阶段,多自然型河川治理主要集中在生态水利工法的推广上,致力于在满足防洪和水资源利用的同时尊重自然原有的生态多样性,故这一阶段又可称为生态型水利工法阶段。

2006年,日本“多自然型河川建设审查委员会”对1990年以来的多自然型河川建设情况和实施效果进行评估,发现自然型河川建设存在植物恢复不好、人工景观痕迹重、外来植物繁殖过剩、与周围环境不协调、亲水性不足、相同工程手法的简单模仿等问题。原因主要在于自然型河川阶段人们主要关注生态工法本身的可行性,缺乏对河道自身形成环境及其周边环境的考虑,且缺乏对河道流域的整体性考量。

基于此,委员会提出了“多自然河川”计划,将“多自然型河川”中的“型”字去掉,旨在尊重河流自然规律,融合地区生活与历史文化,并保护生物栖息繁育环境和多元河川自然景观。该计划更强调河道的个性差异,不同自然化工法需结合当地实际情况因地制宜地使用,并避免相同工程手段的照搬照抄。因此,“多自然河川”相较“多自然型河川”,从个别区间段的河川多自然化转向以流域为单元的整体自然化,并且从独立的水利工程转变成为与当地生活、历史、文化相结合的系统工程。

在“多自然型河川”阶段,河川治理多以推广多自然型的河川工法从而实现河流生态恢复为目标,缺乏具体的考核目标,也没有建设后的监督管理和评估,因此在后期河川管理中存在诸多的不足。例如异地取用自然河川建设材料,建设费用昂贵;自然化后的河川管理维护费高等问题。

进入21世纪后,日本提出要建设安全美丽的国土,创造与自然环境协调的健康完美的生活环境,继而提出“生命周期管理”的河流治理策略,旨在对勘察、规划、设计、施工、维护管理所有环节进行全生命周期的“多自然河川”管理,从而创造富有魅力的水边空间和有生命的河流。该阶段旨在从水利工程建设转化为河川管理,通过在整体方案设计中提前纳入监测和管理维护的考量实现河川的可持续发展。

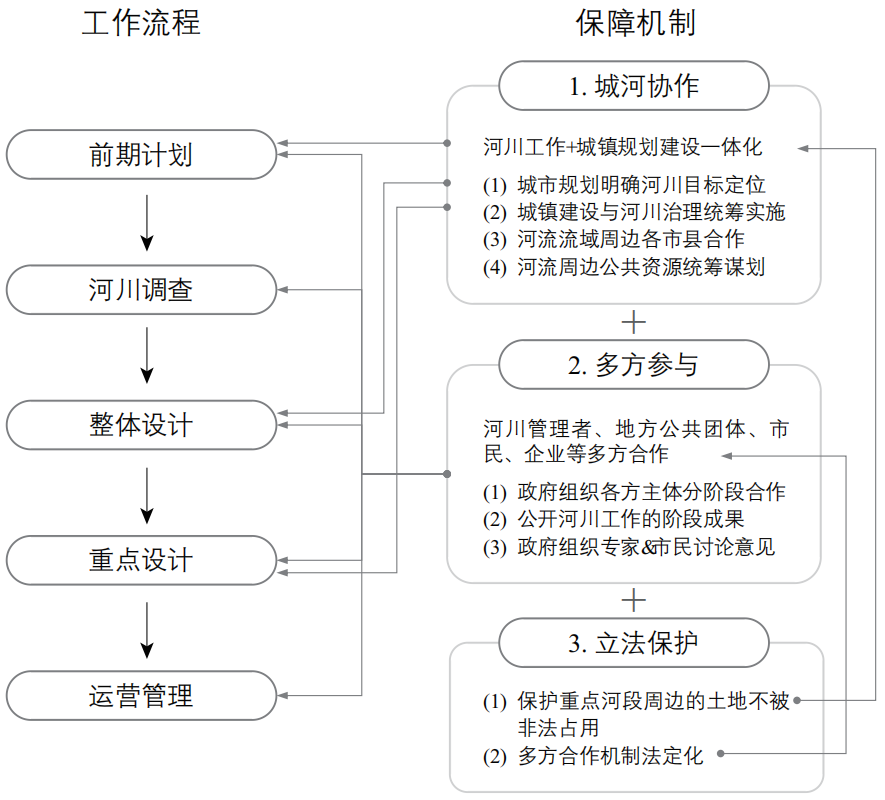

多自然河川建设是一项综合河流治理、景观营造、生境保护等多学科,覆盖从计划到管理全流程的复杂工作。基于此,日本河川计划科、河川工程科与河川管理科联合制定了全流程的多自然河川综合治理工作流程与保障机制(图2),根据每一条河流的特性、整体的流域形象等进行总体谋划,形成从前期计划到后期管理维护的完善工作指导流程。

图2 日本多自然河川综合治理的工作流程与保障机制示意图

(1)工作流程。多自然河川综合治理具体由前期计划、河川调查、整体河道方案设计、重点河段设计和运营管理五大部分构成。前期计划主要通过与各地方政府合作整合河川整备基本方针、河川整备计划等上位规划,在城市规划中明确河川定位和全流域视角的河川工作方向,形成多自然河川工作的基本共识。在河川调查中,通过文献调查、现场勘测和案例研究,联动本地居民、地方政府和其他河川工作小组,形成对河川现状、历史、类似案例的全面理解,并制定初步的河川整体、重点段工作目标和拟聘专家名单。在整体设计阶段,与各方专家合作,明确河川流域的保护方案,与城市规划建设相结合的河川空间规划和河道平面、纵段面、横段面的整体设计。在重点设计阶段,聚焦重点河段河道、护坡设计及其周边滨水空间设计。在河川后期运营管理过程中,重点关注引导公众参与的河川质量监测和后期河川环境维护。

(2)保障机制。多自然河川综合治理通过城河协作、多方参与、立法保护三大维度构建河川工作保障机制。城河协作要求河川工作与城镇规划建设一体化开展,首先需在城市规划中明确河川的目标定位,之后的城镇建设工作也应与河川工作统筹计划实施。河川流域的各市县应合作开展河川整体的规划建设工作。河道周边绿地、公园、寺院、神社等城市公共资源也应纳入河川工作的范畴,确保河川与城市公共空间的连通性,构建一体化的城市—河流景观。此外,河川管理者、地方公共团体、市民、企业等多方合作是具体河川综合治理工作实施的重要基础,要求各地方政府组织形成阶段工作的合作模式,并向公众公开河川前期调查、规划、设计、施工等各个阶段的成果信息,组织专家、市民就阶段成果进行讨论,并将意见反馈给下一阶段的计划。最后,通过制定《景观法》保护重点河段周边的土地不被非法占用,并使多方合作机制法定化,进一步确保河川综合治理的有效展开。

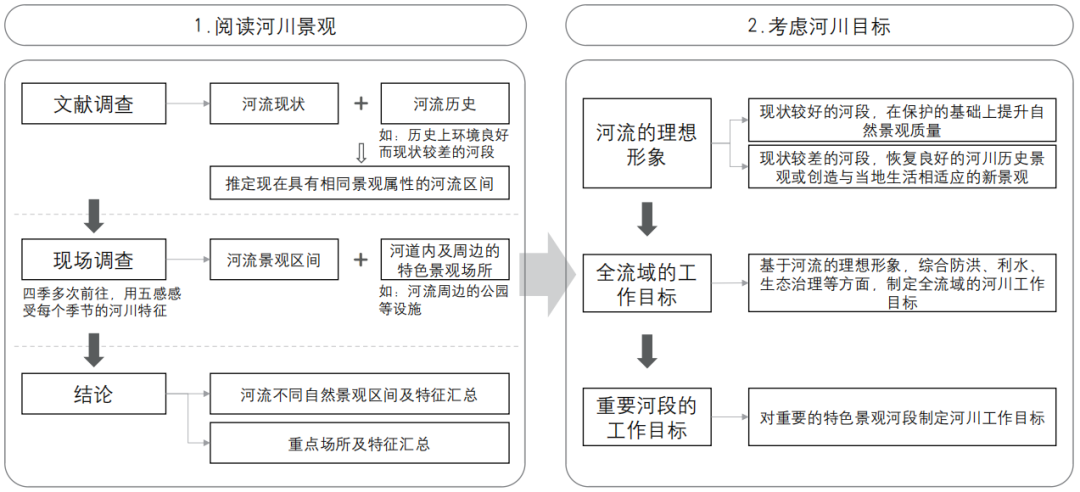

按照日本“多自然型河川建设审查委员会”要求,在多自然河川工作中需进行河川前期调查(图3),并制定尊重河流自然规律、保护河川多元景观、与当地历史文化相结合的河川工作目标。河川前期调查工作主要分为两大步骤:阅读河川景观和考虑河川目标。其中,阅读河川景观旨在通过文献调查和现场调查的方式总结现状河川的自然景观特色,并从自然和历史—文化的视角理解河川景观的形成。根据文献和现场调查结果,可为河流的不同自然景观进行分段与特征总结,并筛选出河川及其周边的重点特色场所。之后,在考虑河川工作目标方面,以阅读河川景观结果为基础,结合类似河川工作案例经验,描绘河流未来的理想形象并设定全流域和重要河段的工作目标,以构建连续的河川整体环境,再现河川的历史特色。

在多自然河川的整体设计中,首先应明确河川流域保护方案:基于对河川的前期调查结果,联合河川治理专家、生物学家、城市规划师和景观设计师明确对河道、滨河空间的具体保护内容,如河川地形、流量、特色景观、生物栖息地和流域历史文化遗产,从而继承河流多元的自然风光、恢复河流丢失的文化记忆。

其次,制定河流整体的空间规划,从河流水安全、生态环境保护、当地城镇发展等方面进行综合考虑。通过生态与景观的合作,形成对河流流域整体自然环境的治理、恢复方案;通过与城镇规划建设合作,制定对整体滨河景观、建筑和公共空间的规划设计导则,推进河川—城市一体化的空间建设。

再次,在河道设计方面,根据河流的具体情况,制定河道平面、纵断面和横断面的整治或保护方案,以确保河流流域的连续性与安全性、多样的河流景观与生物空间,同时联合当地市政部门对河流周边地下设施进行统一规划。另外,在进行河川流域整体设计时还需要注意后期工作的成本控制,算好经济账;并且积极了解流域周边居民的意见,推动河川设计与当地生活发展相适应。

在重点河段设计部分,结合河川前期调查对重要的特色河段制定的河川工作目标,从流域安全、景观修复/保护、生物对河道的使用、人对河道的使用等多个方面进行具体河道设计、滨水护坡设计和周边滨水空间设计。

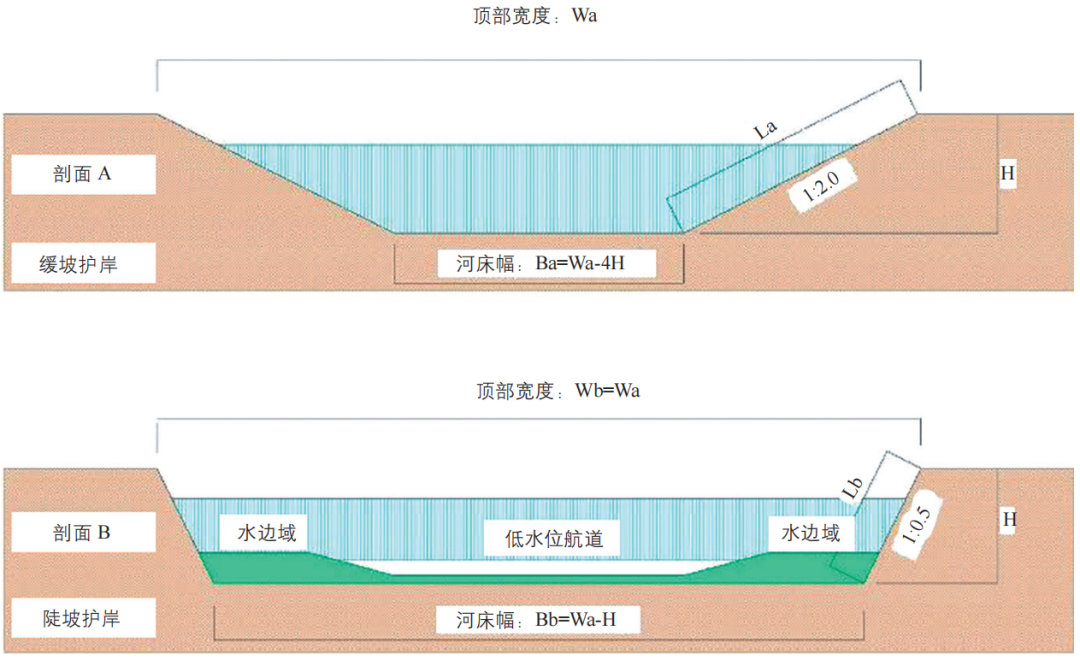

首先,以保障流域水安全、不给下游河川带来负荷为前提,结合计划高水位线设计河堤或根据河道情况挖掘河床降低高水位线(挖掘深度应不超过60cm),并在条件允许时确保河床宽度为河深的3倍以上,以保障河道的通行能力和流域安全(图4)。其次,河道设计应尽可能尊重河流自然现状,回应河川历史:根据河流现状平直或弯曲的路径设计河道法线(图5),尽量避免平直光滑的河床,溯源河床的原始地形,以恢复河川良好的历史景观。第三,重视生物多样性的保护,创造更多元的林—水生境空间:尽量保障河道宽度不均匀、流速变化,避免出现直线型工程河道,以保护水生生物的生长环境;通过构建河床微地形和补植水下植物群落,形成季节性的浅滩与湿地,为生物提供更多元的栖息地。此外,注重河畔林地与河岸浅丘地形的保护,以构建连续的林—水生境空间。

图5 现状良好的河流平直(左)或弯曲(右)的河道法线

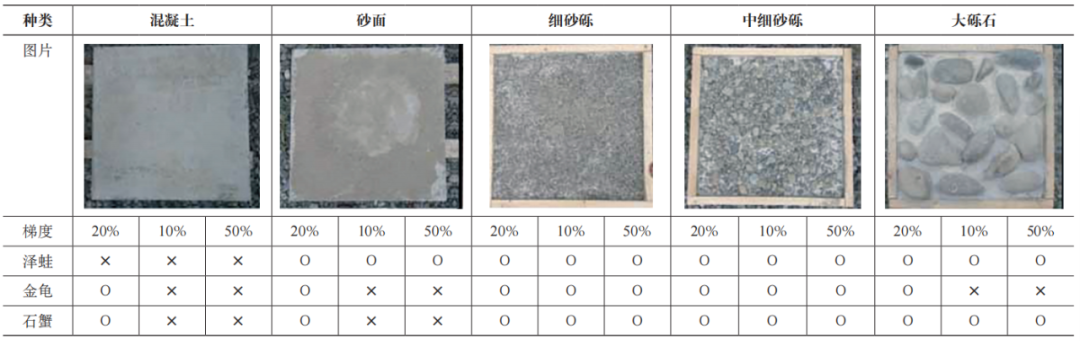

首先根据河川前期调查结果,判断河段是否需要护坡。其次对于不需要护坡的河段尽可能保持河岸的自然状态,引导其利用自然作用进行再生;对于需要护坡的河段,应尽可能让护坡隐蔽且与周边环境相协调,如在护坡水边线和肩线种植植被遮挡,选择与周边自然环境协调的材料,避免笔直的肩线和色彩明度较高的裸露混凝土(图6)。在具体护坡材质选择上,优先选用来自河床的土堆与弃石修建护坡,护坡的色彩明度控制在6以下,色彩饱和度不宜超过5,同时构建表面有凹凸和阴影、质感粗糙的护坡纹理,尽可能还原河岸自然景观的状态,避免工程化的施工方式(图7)。此外,研究河段目标物种的生活习性,选择适宜生物爬行、移动的护坡材质与坡度,以保障生物生存与繁育空间(图8,表1)。

注:Ο表示生物可以在该表面上移动;×表示生物无法在该表面上移动。

在重点河段的滨水空间设计中,需根据城市规划进行河川滨水空间设计,以保障河道景观与周边建筑的和谐。同时,需确保河道与周边公园、广场、寺庙等重要公共空间的连通性,构建与当地社区相融合的滨水环境。此外,需与当地社区合作,传承河流历史文化、表达个性,利用滨水空间策划传统节日、艺术表演、习俗活动等,如此不仅能够增强河流与当地居民生活—历史文化的联动,还可利用滨水空间提高当地社区的吸引力。

(1)雇用当地“景观顾问”,完善监测反馈机制。通过引入监测机制,如聘请相关水专业人士或当地公民担当“景观顾问”,从而实现对河川现状情况的检查与评估,并有机会听取市民对河川的真实想法。若监测结果显示当地实际情况与目标河流景观有差距,则有必要分析原因并审查相关建设和维护业务,同时根据实际情况实施相应改善措施。

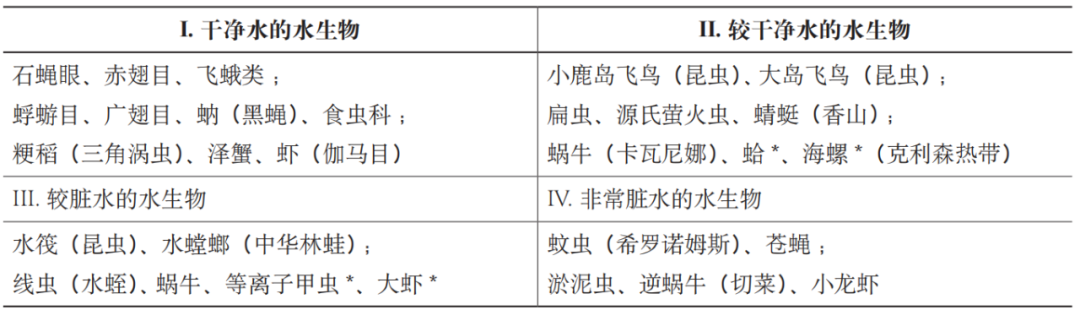

(2)简化水质检测标准,吸引市民参与河流监测。河流的水生生物状态可以反映河流污染状况,当河流遇到大量污染物入侵时,部分对环境敏感的水生生物将发生巨大变化,因此可以作为反映水质状态的指示生物。日本通过设置指示生物标准来判断水质级别(表2),实现水质的简化调查,任何人都可以使用这些生物作为指标来进行简单的水质调查。2018年日本共有393个团体、15514人参与了水质调查,覆盖日本242条河流的423个监测点(图9)。图10显示了2013—2018年五年中的参与者数量和调查点数量,可见每年的参与者数量和调查点数量总体上持平,在2018年略有下降。

表2 水质指标生物

注:*为半咸水水域的生物,半咸水是指含盐量在0.5‰~30‰之间的水,一般包括河口区和大多数的内陆咸水湖。

图9 当地学生在自然课堂中进行水生生物调查(左)、水质调查(右)

图10 2013—2018 年水生生物调查人数及调查点位数

自古以来,人们就以各种方式使用河流空间,人类住区附近的河流或多或少都会受到人为活动的影响。因此,日本在多自然河川建设基础上,旨在通过控制和引导人们活动类型和频次,以及与专业机构合作等方式,实现对河流空间的维护和管理。

(1)控制河流空间的适当利用。河流吸引游客观光可以为当地带来一定经济收益,但当游客过多,其带来的收益将有所折扣;且当河流受到过多人为干扰,可能引起生态系统的混乱,同时出现垃圾非法倾倒、便利设施加速恶化等问题,加重河流维护成本。因此,控制河流空间的适当利用,是维持河流可持续吸引力的重要手段。

(2)将河流维护纳入当地文化活动。通过将河流维护活动(如植物修剪、植物栽种、垃圾捡拾等)纳入当地社区文化活动(图11),可在达到科普教育的同时,促使当地居民在保护河道景观时收获主人翁意识,提升对河流的兴趣和依恋,并将河道守护的“河流文化”在当地社区中代代相传。

(3)与当地企业合作互利。对于鲜有人去的荒野河段或人流活动过于密集的城市河段,可通过与当地河道企业合作,请专业企业进行运营管理和维护,在保持河道持续吸引力的同时,维护河道自然景观。

3 结语

乡村河湖水系不仅承担着防洪排涝、农业灌溉、生态保育等功能,同时也是乡村文化、乡村生活的重要载体。目前,我国大多数乡村河湖水系仍处于原生态未开发状态,是保护与提升水生态环境的最佳时机。同时,在国土空间治理体系下,如何科学统筹山水林田湖草各类资源,并将河湖水系资源转化为乡村经济发展动力和优势,也是当今我国乡村河湖水系综合整治亟须关注的重点。日本的多自然河川综合治理可为我国乡村河湖水系治理提供以下几点借鉴。

(1)强化全域全流程统筹,做好顶层系统谋划。日本的多自然河川综合治理重视河道全流域的总体谋划以及与城市规划、生态治理、市政工程、景观设计等多学科联合施策。对于我国来说,在“多规合一”和“国土空间治理”的新要求下,应推动乡村河湖水系连通,以流域为单元系统谋划水环境治理方案;做好乡村生活污水全面治理和农业面源污染防治等工作,结合城乡功能发展要求,分段打造活力游憩、休闲娱乐以及生态保育等不同水环境空间;同时整合水陆资源,做好山水林田湖草协同治理工程和水土流失治理工程,推动乡村水环境综合治理格局。

(2)拓宽合作朋友圈,吸引多方主体全流程参与。目前我国乡村水环境治理被理所当然地认为是水利部门的主体责任,而在日本的多自然河川工作中,强调社会各主体和公众的参与合作,集百家智慧打造符合本地生活、文化特征的河流环境。因此,对于我国乡村水环境治理,应改变“权责不分、管理低效”的局面,建立乡村水环境综合治理的专项协调机构,以形成政府、社会机构、当地居民的沟通对话平台。当地居民既是乡村水环境综合治理的直接受益者,也应是水环境治理的直接参与者。让当地居民全面参与水环境治理的规划、设计、运营和维护,可以使河道治理最大化满足当地居民对沿河美好生活的向往,也可以增强当地市民的情感依托和归属感,强化自身主人翁意识,让“河流水环境保护”成为一种民俗风尚。

(3)创新工作机制,推动乡村水环境的可持续运营维护。日本多自然河川工作重视河流环境的后期可持续运营,通过引入监管机制、鼓励本地市民参与河流的监测与管理,防止河流返污,实现可自维持的河流环境。在国内,随着生态文明建设的不断深入,乡村水环境治理成为当前城市生态文明建设的重要组成部分。但乡村水环境覆盖面积广、治理难度大,若仅仅依靠政府投入将使乡村水环境治理难以为继。根据中办国办印发的《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》,乡村水环境治理应积极开展生态产品价值实现路径研究,通过全域旅游、绿道旅游、绿色产业等形式推动生态产品价值实现。同时拓展融资渠道,形成多元化、多层次、多渠道的融资模式,例如可采用河段水权租赁等方式吸引社会资本,从而助力生态产品价值实现,反哺维护乡村水环境治理与维护。UPI

主持人:凌雯倩,成都市规划设计研究院,六所规划师。1164911429@qq.com

何萍,成都市规划设计研究院,六所规划师。940304895@qq.com

王波,成都市规划设计研究院,六所高级工程师。33058949@qq.com

让河流融于城市生活——圣安东尼奥滨河步道的发展历程及启示

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 日本多自然河川综合治理的发展历程与工作体系【2023.1期 · 终】

规划问道

规划问道