从“零售”到“拍卖”:

公共空间资产更新的商业模式选择

邱 爽

|导读| 一旦将城市经营的理念引入城市公共空间资产的更新盘活,对于地方政府而言,就必须回答“以什么样的方式把公共空间卖出去”,即公共空间资产更新的商业模式选择问题。总的来看,城市公共空间资产主要可以通过“零售”和“拍卖”两种方式对外销售。“零售”模式的常规路径是将公共空间“商业化”,通过植入商业用地空间或建立使用者付费制度等方式实现“空间销售”。其特点在于“以价换量、薄利多销”,以“高周转、低毛利”作为主要的经营策略。与此相对应,“拍卖”模式的特点是“控量不控价”,将公共空间资产中的特定权利以及局部空间和时间(分时)剥离出来单独销售,“价高者得”。该模式的核心是通过发现、创造、扩大空间资产的“稀缺性”,通过“拍卖”机制实现空间资产的“最高溢价”。与“零售”模式下的“高周转、低毛利”不同,“拍卖”模式更依赖空间资产的差异化和品牌塑造,从而采用“低周转、高毛利”的营销策略。跟土地拍卖“用地使用权”类似,城市公共空间资产“拍卖”的典型“标的”也是一系列的权利束,包括认捐权、企业冠名权、排他经营权、空间专享权等。空间资产本身的禀赋条件决定了其面向的客户人群类型,也决定了空间资产差异化塑造的潜力,从而决定了公共空间资产更新在“零售”和“拍卖”两种商业模式中的选择。

1 公共空间“资产化”的两种商业模式

公共空间资产是指在我们所构建的地方政府用地财务表中,位于资产端科目下的那些由全民所有的国有空间资产,主要包括A、U、S、G类用地以及自然风景资源等。通过一定的方式,让这些本身不能自动带来收益的公共空间产生现金流回报的过程就叫做公共空间的“资产化”。

公共空间“资产化”的前提就是要把空间包装为可供市场交易的“产品”,并将其销售出去。借鉴美国哈佛商学院著名的战略管理学家迈克尔·波特所提出的企业基本竞争战略[1],本文认为城市公共空间“资产化”也存在着两种截然不同的商业模式。

一种是普通的“零售”模式。一般是通过用地功能混合(植入商业业态)或使用者付费的方式,让公共空间产生现金流收益。常见的有“公园+商业”、“划拨用地+商业”、门票、过路费以及广告位租赁等。这种模式的核心特点在于“以价换量、薄利多销”,以“高周转、低毛利”作为主要的经营策略,尽可能做大销售数量。“零售”模式通常会约定商业用地租赁费或者使用者付费的价格,而放开产品的供给数量(越多越好)。其成功的关键在于最大限度的引流以及控制产品成本,类似于迈克尔.波特所说的“成本领先战略”。

与此相对应,“拍卖”模式的特点是“控量不控价”。如果说零售模式的思路是“固定价格后去找数量”,那么“拍卖”模式就是“固定数量后去找价格”。该模式的核心是通过发现、创造、扩大空间资产的差异化和“稀缺性”,通过“拍卖”机制实现空间资产的“最高溢价”。赋予利益主体在公共空间资产中的特定权利,或是将局部空间或时间(分时利用)从空间资产中剥离出来单独销售,“价高者得”。与“零售”模式下的“高周转、低毛利”不同,“拍卖”模式更依赖空间资产的差异化和品牌溢价,从而采用“低周转、高毛利”的商业模式。认捐权、企业冠名权、排他经营权、空间专享权是“拍卖”城市公共空间资产的典型“标的”。

不同的商业模式代表着不同的竞争策略,也适用于不同类型和禀赋条件的空间资产。对于某项公共空间,也可以综合使用这两种模式。在此之前,我们必须首先弄清楚“零售”和“拍卖模式”的一般操作路径、适用场景以及优劣势,最终才能在实际项目中准确应用。

2 “零售”模式:问题与转型

“零售”模式主要表现为以下两种形式。

一是将公共空间资产与商业用地功能进行混合,利用公共空间“自带流量”的特点,在不盈利的公共空间中“植入”商业业态,从而实现公共空间的“资产化”。这种形式的主要表现场景为“公园+商业”、“广场+商业”、“划拨用地(如高校、大学城内部的部分空间)+商业”等。商业业态包括餐饮、便利店、百货、自动售货机等。

“商业+”的“零售”模式的典型操作手法是BOT(建设-运营-移交)。政府授权并引入运营主体参与到公共空间资产更新中,由运营主体对公共空间进行修缮、开发、建设。作为对价,政府允许运营主体在一定年限内“植入”商业业态并通过运营获利。在运营年限结束后,将公共空间的运营权无偿交还给政府。典型案例包括日本Park-PFI(Private Finance Initiative)制度对“公园+商业”模式的探索[2],以及厦门大学访客中心的“划拨用地+商业”的实践[3]。

当然,除BOT之外,政府也可以经由国有平台公司,直接参与公共空间的更新建设和商业运营。但是不管是公私合作的BOT模式还是平台公司的“直接操刀”,其商业模式的本质是通过混合使用公共空间用地和商业用地,以获得现金流回报。

除此之外,“零售”模式也可以采用使用者付费的方式进行,主要应用场景包括道路桥梁过路收费、风景区和其他自然资源景区门票收费等。由于过路费、门票费都必须经过物价管理相关行政部门审批,所以,使用者付费的应用场景更能体现“零售”模式“控价不控量”的商业模式特点。

“零售”模式的问题在于公共空间资产无法获得超额收益,这又反过来削弱了地方政府经营公共空间的激励。不考虑运营因素,公共空间中所植入的商业用地回报率会趋近于周边同等条件的商业地产;而使用者付费场景由于一般都承担了一定的“公益属性”,且价格受到管制,更是不可能谋求超额收益。收益回报的激励缺失,导致大量的公共空间资产被闲置、低效使用。即便有些公共空间资产存在建立品牌差异化的运营“潜力”,也会因为缺乏足够的回报激励,使得资产的利用最终只能走向“租值消散”。但“零售”模式略显“平庸”的财务表现,在一定局限条件下,是政府最优和必然的选择(本文第四节将讨论这一问题)。

对于那些不用负担“公益职能”,且具有一定差异化经营潜力的城市公共空间而言,“零售”模式便不是好的选择。这类空间资产应采用“拍卖”模式,力求提高收益回报率,变成给地方政府利润表“创收”的“明星产品”。

3 “拍卖”模式的四种手段

“拍卖”模式与“零售”模式最大的不同在于,该模式围绕“没有稀缺创造稀缺”的核心运营理念,通过塑造空间的差异化和品牌溢价,采用“控量不控价”的经营策略,实现“高毛利”的空间产品收益率。如果说“零售”模式是“以量取胜”,那么“拍卖”模式则可以归纳为“稀缺为王”。

土地拍卖是通过供给一定数量的城市建设用地(控量),赋予特定的市场主体“土地使用权”,从而实现国有建设用地的“高溢价”。与此类似,公共空间资产的“拍卖”本质上也是“权利”的交易。实现城市公共空间资产“拍卖”模式的关键就是发现、创造、扩大空间资产的“稀缺权利”。本文认为这些权利主要可以被归纳为以下四种。

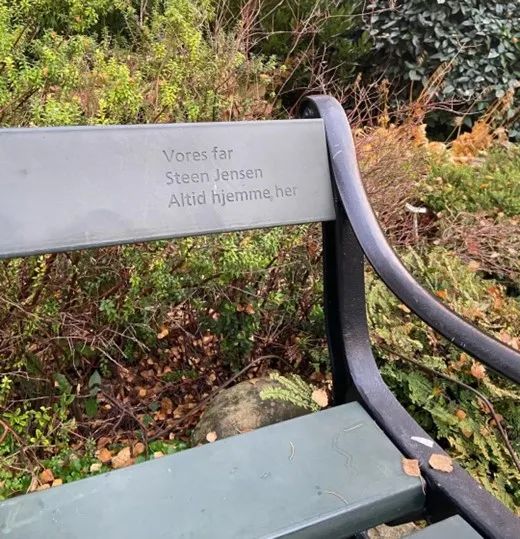

3.1 认捐权

认捐的对象一般为城市公共空间中的城市家具(如座椅、路牌)以及配饰景观(如树木、凉亭)等。认捐者通过向政府缴纳一定费用,获得认捐权。作为对价,认捐权利人获得可在认捐对象物品上印刻自己或亲人的名字、昵称、符号和人生座右铭等的权利。当然,认捐行为本身也可以给认捐者带来精神方面的“享受”,同时也体现了“城市共建、公共参与”的现代城市建设更新理念。

认捐对象物品一般数量有限,可拿出一部分或者全部进行“拍卖”,按照“价高者得”的方式在认捐申请人中进行公平分配。印刻内容可由相关部门审批,以兼顾经济效益和社会影响。

拍卖认捐权主要适用于公园、街道等公共空间。

图1 国外公园认捐的座椅

图片来源:网络

3.2 企业冠名权

类似于“零售”模式中的BOT,企业冠名权也是指通过引入企业作为“投建营”主体,负责公共空间的更新提升。为了更好地凸显公共空间未来发展的特色,同时也作为被引入企业投资建设的对价,政府可以赋予企业对该公共空间的“冠名权”,比如XX企业广场等。

与“零售”模式中的BOT所不同的是,获得企业冠名权的企业与公共空间资产之间是“强关联”关系,前者更像是后者的“股东”,在空间营造、运营模式和业态选择上会留下鲜明的企业特色和痕迹。而BOT模式下的企业与政府之间属于“委托-代理”关系,企业与公共空间资产本身的交互关系不强。企业不具有对公共空间资产的“冠名权”,在运营阶段所进行的业态布置和空间建设也不一定会反映企业本身的特征。

2021年,北京市政府为更新盘活公共资产——首都钢铁公司,引进了意大利时尚运动品牌Kappa。根据战略合作协议,Kappa正式冠名首钢极限公园(“Kappa-首钢极限公园”),成为其首席战略赞助伙伴。该公园会借助Kappa在时尚运动领域内的品牌和产业资源,打造以极限运动为主题的户外体育场地。也就是说,Kappa冠名的实质是将其产业资源和商业运营能力导入传统城市公共空间资产中,以老工业遗址的工业风质感为基础“勾调”了时尚潮流运动元素,从而使空间资产具有鲜明的空间和产业特征以及广阔的商业前景。

拍卖企业冠名权主要适用于公园、广场、国有工业遗址等公共空间。

图2 kappa首钢极限公内标识物

图片来源:网络

3.3 特许经营权

特许经营权是一种排他性权利,是指赋予企业在公共空间范围内的“垄断”经营权。以共享单车企业使用街道空间为例。政府通常会划定可供各个共享单车企业停放单车的空间范围。但由于目前缺乏相应的收费制度,导致街道公共空间被各单车企业无偿占用,并造成乱停乱摆和交通拥堵问题。本文建议针对该类情况,可采用“拍卖”方法将一定街道两边的空间范围内的“共享单车特许经营权”拍卖给某一家或某几家共享单车企业。获得该项权利的企业可行使排他性经营的权利,即其他“同行”无法在范围内运营。

公共空间中的广告位、外摆空间都可以采用类似方法,从而使公共空间资产产生超额收益。传统的摊位空间拍卖可以使空间创造出比一般的卖场招租(“零售”模式)更高的收益。而将特许经营权的拍卖则是传统拍卖模式的“升级版”,通过赋予“赢家通吃”的排他性权利和“垄断”经营收益,可以进一步提升空间资产的收益回报。

5月13日,杭州市西湖边两个小商亭租赁权拍卖。根据拍卖平台的信息,竞拍的是白堤上两个商亭的租赁权,一个是情定商亭,也就是位于断桥手摇船停靠点附近的商亭,首年租金起拍价190万元,租期为五年;另一个是锦带商亭租赁权,首年租金起拍价140万元。根据14日的拍卖结果,两个商亭分别以首年租金284万元和160万元成交。按照首年租金起拍价284万元来算,每天租金约为7780元。此次杭州西湖商亭租赁权的拍卖就是一种典型的“特训经营权”拍卖。通过“控量”和赋予“排他性经营权”(有且只有2个商亭),采用“价高者得”的方式实现了自然资源和公共空间的“资产化”。

图3 杭州西湖商亭租赁权拍卖

图片来源:“阿里资产-拍品详情”

综上,拍卖企业冠名权主要适用于公园、广场、街道等公共空间中涉及商业经营的部分。

3.4 空间专享权

空间专享权类似于特许经营权,也是一种排他性权利。它指的是将公共空间的局部空间或者时间“剥离”出来,单独拍卖给使用者,让其获得对空间一定空间和时间的专享权利。由于城市内的公共空间体现着重要的全民共享共用的“社会职能”,旨在强调“排他使用”的空间专享权并不适用这些空间。空间专享权主要面向风景旅游资源,适合在旅游景区采用。

以新疆独山子大峡谷为例。可在风景最好的季节,专门“剥离”出一段“时间”,面向高净值人群和旅游发烧友拍卖。在这段特殊“时间”内,只有少量通过拍卖获得空间专享权的游客可进入景区游览。同时为其配套提供相应的高溢价旅游服务产品,从而最大化地体现自然风景资源资产的经济价值。在空间专享权所限定的“时间”以外,景区重新恢复“零售”模式,通过收取景区门票向大众开放,以满足景区社会职能的需要。

图4 新疆独山子大峡谷

图片来源:网络

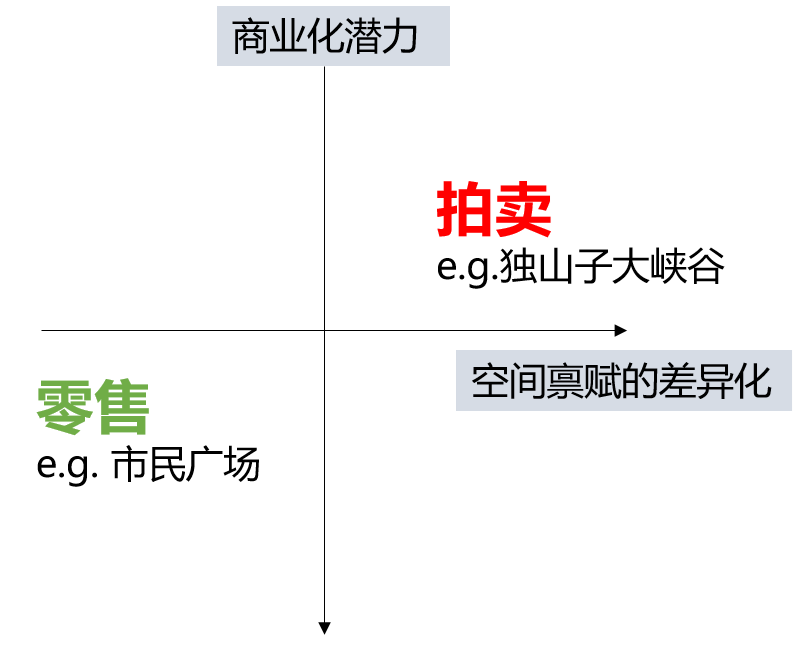

4 两种商业模式的选择

如前所述,“零售”和“拍卖”的商业模式都有自己适用的条件和范围。总的来看,可以将地方政府手中的“公共空间资产”按照两个维度进行排列,分别是空间禀赋的差异化和商业化潜力。空间禀赋的差异化主要强调公共空间或者风景旅游资源本身的独特性,这些独特性可以包括区位、气候、人文历史、自然风光等。商业化潜力则是指公共空间承担的 “公益属性”的强弱。

空间禀赋的差异化越突出,商业化潜力越高的公共空间(或者局部空间、时间,如首都钢铁工业遗址、新疆独山子大峡谷等)则越适合采用“拍卖”模式,以价取胜。而空间禀赋的差异化不明显,商业化潜力较低的公共空间(如市民广场)则更适合采用“零售”模式,获取社会平均的空间资产回报率,更多地承担面向市民开放的社会职能,体现公共空间的社会价值而不是经济价值。

图5 商业模式选择的两个维度

图片来源:作者自绘

对于城市经营的“操盘手”地方政府而言,如果想要更新盘活公共空间资产,使之成为地方财政的贡献者而不是“吞噬黑洞”,就必须要针对各类公共空间创新设计、应用不同的商业模式。在操作路径上,首先需要摸清公共空间资产的家底,并按照空间差异化特色和商业化潜力进行研判。其次,要针对各类公共空间制定相应的商业模式。比如如果采用“拍卖”模式,就必须要回答“拍卖的是什么标的”、“面向的人群是谁”、“拍卖的收益和空间运营的成本如何估算”、“具体落实的部门和政策路径在哪里”等一系列问题。

引文与注释:

[1] 迈克尔.波特在《竞争战略》(Competitive StrategyTechniques for Analyzing Industries and Competitors)(1980年)一发的书中提出企业的基本竞争战略主要包括:成本领先战略、差异化战略和集中化战略。

[2] 见“华高莱斯”公众号:公园城市2.0:日本公园建设的生意经

[3] 见本公众号文章 厦大访客中心地下空间盘活改造——划拨土地盘活模式新探索

点击查看城市设计往期文章

儿童学习型城市:如何设计寓教于乐的城市空间

“相亲角”走向世界,中国特有的公共空间凭什么能火?

从未来城市到区域更新,城市再生离我们有多远?

沉浸式主题商业街区的规划设计

“中国式公共空间”的五大困境

* * *

欢迎关注我们的原创内容号 “什么是城市” Whatscity

热爱设计 专心阅读

期待与你相遇

投稿 · 咨询 · 合作或者

加入社群请扫码

入群暗号 “你所在的城市名称”+城市聚落

了解更多城市设计的报道资料,请在后台回复“搜索”,调取城市设计号内搜索页面。了解更多城市设计提供的设计企业合作服务,后台回复关键词“设计企业服务”。

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。后台回复关键词“媒体合作”联系我们。

原文始发于微信公众号(城市设计):以什么样的方式把公共空间卖出去”?

规划问道

规划问道