[日]河村五朗.战线·民家[M].東京:相摩書房,1943.

《战线·民家》为一部20世纪30年代的侵华日军战时日记,在20世纪40年代曾作为对日本国内“民家”(Minka)学术研究的“补充资料”在东京出版。作者河村五朗是一名普通的侵华日军炮兵,毕业于东京高等工艺学校制图科,曾跟从藏田周忠进行过民居实测的训练。昭和12年(1937年),河村五朗应召入伍,随着侵华日军进入中国境内。因为其绘图能力,在战争中承担的特殊任务是负责记录驻扎地近邻的风土人情和建筑情况。据其上司日军陆军中将佐藤正三郎称“(河村五朗)醉心其中,没日没夜的记录他见到的中国人的生活,形成了数册记录”[1]。因随军日记的内容多为对中国民居和农民生活的精细记录,对日本建筑学界有一定的价值,故而在战时(1943年)便于东京付梓出版[2]。该书包含两部分内容,第一部分称为“战线”,记录的是上海郊外,江苏北部,鄱阳平原三处中日战线所及之处的风俗人情。第二部分称为“民家”,详细记录江南(上海,太湖沿岸),江苏北部(江北,如皋)东南部,鄱阳湖平原的风土民居和住民生活情况。

毋庸讳言,河村五朗的调查是日本军国主义发动侵华战争期间进行的,其观点、所用术语带有侵略目的的部分,今天的读者无法认同。关于其对中国城乡历史环境的历史状况,特别是对某些现已不存的风土建筑的第一手记录,以及相关资料的收集和整理,可选择性地用于补充散失的民间文档收集工作。此外,将包括日本在内的西方视角下对中国传统建筑的历史记录也是一面历史的透镜,辩证揭示了中国风土建筑传统对于世界建筑体系的重要价值[3]。今天的读者只需具备批判性阅读能力,便可融入思考探索研究和保护风土建筑的新范式[4],发展崭新的保护方式与创新手段。[5]

《战线》篇以偏重文字并辅助于图像的形式记载作者初入中国境内所见,与中国风土建筑本体不直接相关,但是包含大量对风土聚落所处地形、气候、水利等情况的记录,描摹了构成风土聚落整体性环境要素的细节,并记录了住民的生活情况。通过对这部分日记的阅读,对整个战时状态下中国风土建筑所处的环境有所了解。在日记中,河村五朗对风土建筑现代角度的价值提出了一些“颇有意味”的观点,这些言论大部分出于对“他者”——中国风土民居艺术的纯粹“欣赏”,而建立这些认知的驱动力来自于日军的政治目的,希望通过学习中国风土民居设计的“美观”“紧凑”“有效”来增强日本部队自身的作战力。

|

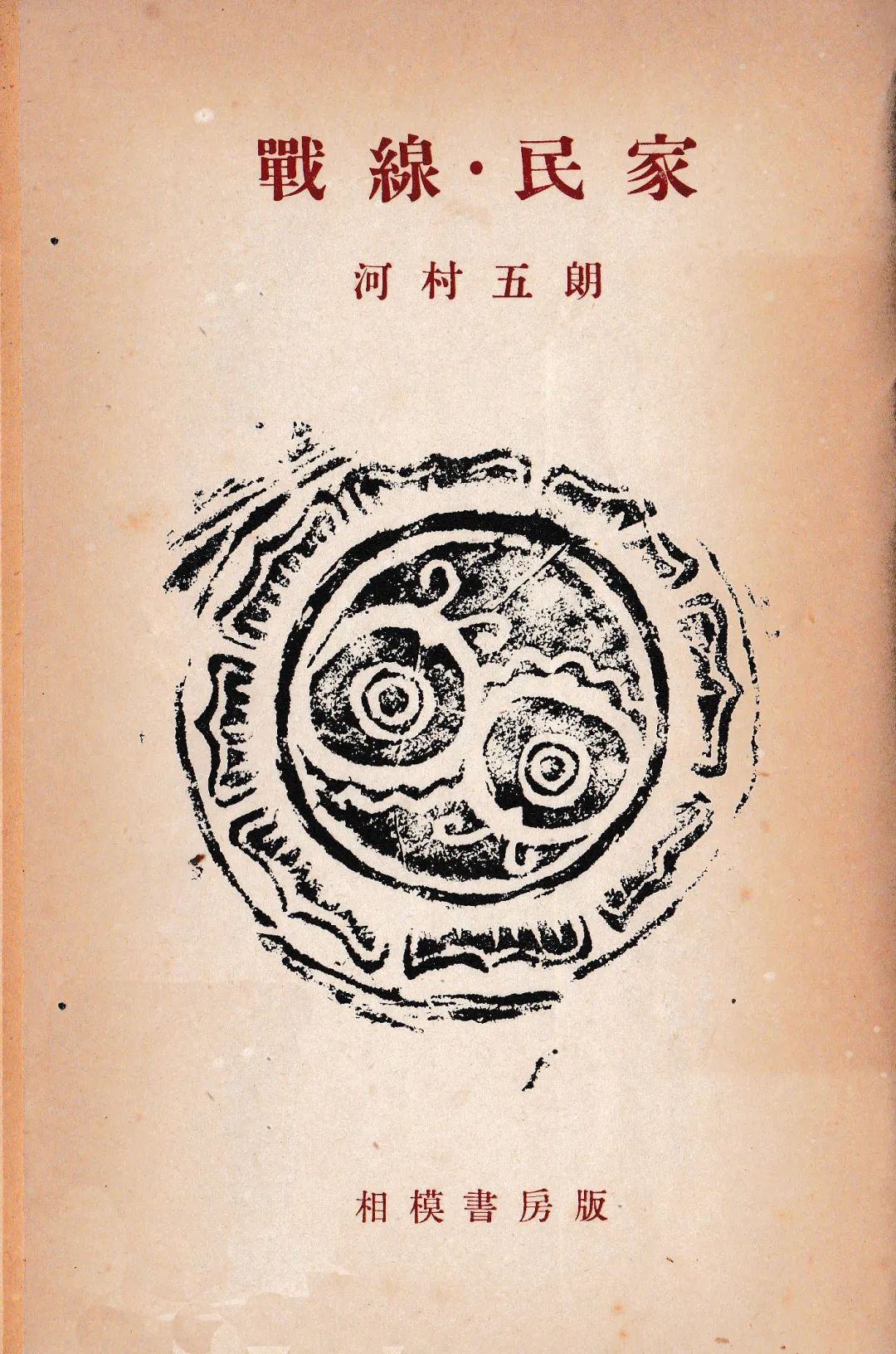

图1 《战线·民家》中记录的上海20世纪30年代郊区风土民居灶台的情况

|

1937年10月某日,河村五朗跟随部队在上海吴淞镇某废弃的民居中宿营。据其记录,这栋不知名的民居建筑由砖墙,木构柱,瓦屋顶组成,屋顶仅余下一半。刚进入上海的河村五朗对中国的风土民居一无所知,对晚间宿营时剩了一半的屋顶外看到的星星印象深刻。白天,河村五朗发现民居内部的灶台与日本民居十分不同,“出奇的美丽”。他记录道,这些吴淞镇民居里的灶台,可放置两口铁锅,与日本关西民居中的灶台相似,与日本的灶台不同的是,本地的灶台外形呈弯月,烟囱部分如同屏风,上敷白漆,并绘有赤色、黑色或青色唐草等纹样。日记详细记录了从灶台上发现的美丽民间艺术,并观察到本地农民同时还使用着西洋式家具,例如书桌,板凳,床,这些舶来物与灶台依然保留的本地风格有很大差异[6]。(图1)

河村所处的军队此后不久侵占了大场镇,行至小徐港附近,河村五朗的日记开始记录沿途所见众多墓地。农民的屋形墓使用黑砖,不同于日本常用的红砖,于侧面敷红漆,极其精美。写到这里,河村五朗提出,对于观察一个中国农民完整的生活而言,死与生同等重要。在一户农民家中,棺材是需要早早备下的大事情,一般家中会有二至三副新棺材。即使是在缺乏木材的地方,为了死后肉体的安居,也需使用优质的木材,富裕人家的棺材板上常以黑漆绘龙形纹样,普通人家使用的棺材板厚10厘米,敷黑漆,行土葬。棺木之中,兰州产为上乘,故而有“生在扬州,死在兰州”之语。即使无数的坟包使得耕地十分紧张,对于中国农民来讲,墓地并不是一种占用土地、制造障碍之物,而是向祖先表达孝心之举。因此,不仅可以从民家,什物,家具了解居住情况,墓地也显示了农民生活的一个重要侧面。

河村五朗随侵略部队驻扎于上海南郊龙华镇,记录了不少当时上海租界里的日常生活:一方面,租界之内是20世纪最时兴的西欧文化,一派近代都市景象:高鼻梁的外国人在街上走着,随处可见双层的巴士电车,黄浦江里停满了各国的炮舰和驱逐舰,小蒸汽船与货轮的汽笛声夹杂着栈桥上的苦力搬运货物的嘈杂声。另一方面,租界外依然是纯粹的农民生活。他在日记中写道,民家是从大地上生长出来的美好健康之物,农民的趣味尚未受到西方城市化带来的恶劣影响,甚至认为自己的研究不同于某些猎奇者为满足“支那趣味”而进行的低级旅行,在他们眼中,中国文化是颓废的,宣扬变态的恶趣味。他们从未注意到中国的大多数人是农民,其生活每日都与大地结合。住居是他们生活的“容器”,由这一容器及其中用具可观察到一种真正“健全”的中国文化,中国的农民因而真正具有“健全”的思想。以中国的服装和家具为例,其式样与色彩统一,既实用又美观。在每日的使用中经历选择、淘汰,逐渐形成一种“标准化”,因而形成健康的美学。对比之下,日本的生活用具强调外形之美,过度装饰,无视使用效率,反而是一种恶趣味的体现。在居住问题上,欧美人认为家是抵抗风雨寒暑威胁的工具,因而使用大量的机械设备,人工照明,人为控制温度湿度,以形成所谓的现代理想住宅,这种安逸的环境使人体能下降,逐渐变得不健康,反而有害于身体强健。与此对比,日本住宅里使用障子门,夏天可以开敞通风,冬天则向阳取暖,具有四季感分明的居住方式。因此,提倡简素的生活并非完全出于战时考虑,应当在于提倡融入自然的健康居住方式,人类不应失去忍耐风雨寒暑的本能,应当与自然融合,居住在东方人简素的住宅里。真实的、健全的生活更值得提倡。日记提出,“中国高度有效的生活文化可供日本学习,战时物资十分紧张,学习中国住宅和家具的调度、材质、机能、形态,特别是尺寸的规格化、单纯化,对于作战物资调配将有巨大的促进。”

河村五朗对上海城郊风土建筑实录中包含:风土建筑地理特征;风土建筑细部与器物的沪语用词;风土建筑建造细节记录;风俗记录;以及图录式分类。(图2)

书中包含对上海城郊风土建筑所处地理特征的记录。他记录道,20世纪30年代的上海,地理位置优越,处于中国的中部,长江的入海口,在西化的近代都市中,上海在其租界一步之外的近郊,完好保留着相当古老的风土建筑居住形态:“上海,与日本的武藏野是多么的类似,树林与菜田交错的平原上,菜地里是卷心菜,萝卜,菠菜,大豆……在龙华镇附近,这里与日本住户多饮用井水不同,此地居民多饮用淡水,煮沸后入瓶,溪中又是排水之处,居民卫生知识不足,将水煮沸后装入热水瓶作为饮用水使用。”在当时的上海,城郊可能还保留着原始的农耕地景特征,风土建筑数量应当比较可观。

大量风土建筑细部与器物的沪语用词的记录则值得进一步研究,河村五朗提出研究方言的重要性。他的记录是基于当地农民的发音记录而成,并使用国际音声记号记录。例如他记录的天井tintsin一词,表达了上海人对此空间的感受,天井是由屋顶围合成的井型的中庭空间。又例如客堂,是一个家庭中重要的宗教空间,在农忙的时候,则是养蚕的主要场所,也会作为日常的餐厅兼用。

在江南一带(含上海近郊)的民家中,每个房间使用目的的安排都是比较明确和合理的,并且对每个房间,比如堂屋(书中或称客堂间,广间),寝室,厨房,餐厅等房间有诸如灶台这样的设施和家具。沪语对应记录为,堂屋称为客堂kadon,寝室称为卧间wonke,餐厅称为吃饭间tjoweke,厨房称为灶间tsoke,中庭称为天井tintsin。[7]

风土建筑建造细节记录部分则包含诸如瓦当、砖的具体做法,以及屋顶的型制等。上海郊外的瓦当,多使用唐草纹(卷草纹),寿字,龙等纹样。使用的砖尺寸是41x72x90厘米,灰色,以低温烧制,构造的方式是先做骨架,再填砖。中空的砖墙由木构骨架形成,是不承受屋顶重量的。[8]在上海郊外,屋顶最多见的是悬山形式,也有庑殿顶和歇山顶。庑殿顶一般出现在年代较古老的民居中。屋顶在椽子上往往直接铺设砖(tsuan),上面铺设半圆筒形的瓦(wa)。河村五朗尝试提取了10种上海郊外民家的外形特征(图3),其中1~7是较为传统的民家类型,8~10则是受到一些西欧影响,并加上了观音兜。

风俗记录方面则包含了对于灶间的描绘。厨房里的地面是土面为主,室内有夹层,用梯子来上下,夹层里面储存着农具,纺车等。在一个家庭的厨房里,新的小家往往伴随着分灶的发生,故而灶的数量代表世代数量。即使是一家普通人家,甚至是穷人,灶(tsao)也美丽的令人吃惊。比如一家富裕人家的灶台,灶头使用深黑色的砖制作,在灶上锅具的位置后面就是烟囱,砌成段状通过屋顶排烟。灶的正面用绿、红、黑三色绘制诸如牡丹,唐草,鱼的纹样。灶的主角是灶王爷(tsaowanje),沪杭一带称其为定福宫(tinfu:kun),放在正面上部居中的神龛位置,供着蜡烛台(latsode),这种做法也多见于上海。在灶的背面则有三个焚火口,分别控制三个灶的使用。上面砌好的龛则可以放置火柴,蜡烛等物品。上海城郊的农民认为,灶王是玉皇大帝派来监视一家人的行为的,每年的十二月二十三日是祭祀灶王的时节。一家人需扫除灶间,安放供品,举办筵席。餐后将灶神的画像与柴、香一同焚化,灶王于是上天。同时还需准备水、食物供灶王爷的车马劳用。灶王爷上天之后,向玉皇大帝报告夫妻是否和睦,与邻人关系如何,还要把该户借钱、撒谎种种形状报于天公。每月的初一十五,也是买通灶王爷的好时机,农民会供奉糖,为的是把灶王爷的嘴黏住。在一家行婚嫁时,婚嫁者的出生年月也需呈供于灶王。因此作者得出,对于上海城郊的农民而言,供奉灶神之地实乃百姓一家真正之中心。

|

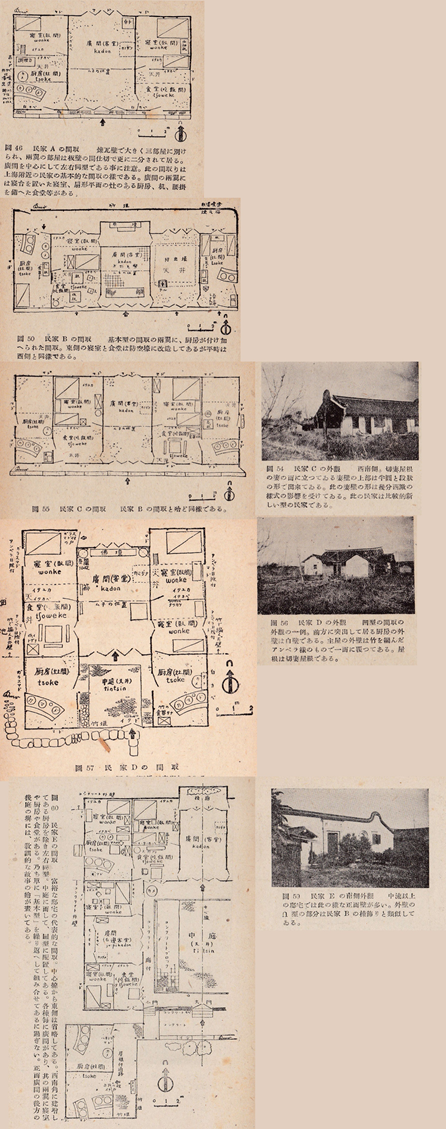

图4 河村五朗绘制的上海郊外龙华镇民居A-E的平面与部分实景照

|

最后一部分记录中,河村五朗则尝试以图录形式作初步的分类。首先,河村五朗对上海南郊,龙华镇的风土建筑采点,进行了五处测绘,分为ABCDE五处。(图4)上海地区通行的空间划分方式在于:第一、以左为尊,体现在住宅入口进入任一房间内部,左边位为兄长位,右边位为弟次位。第二、一夫多妻制,体现在来客时,由第二夫人出迎。第三夫人,第四夫人也常出面接待。但是正房第一夫人是不会出面接待客人的。这种惯制必然会影响到对于空间的使用。民家A为左右对称的平面,为继承周礼之制,使用上诸多不便,但是为了庄严和宗教感的营造,一直维持着这种平面布置方式。一间典型的上海近郊的民家,是基本的三开间布局,在左右两侧房间中用板壁分为前后两间,因此河村五朗认为在其中存有一种“基本型”,即三开间房子,五开间的平面是这一基本型的衍生。如果以民家A为基本型,则民家B,民家C都是衍生型。因而他认为中国住宅的平面实际上是基本单元的重复集合。规模更大的如民家E,实际上就是以三个“基本型”再以回型的办法进行布置的大宅院。以此进行分类,则民家A是一种“基本型”,民家B,民家C都是“两翼增建型”,民家D是“中庭型”。而从建筑的外观上看,民家B围护结构是砖砌体,开小窗,屋顶为庑殿顶,据此可判断该建筑年代必定古老。与此相对照,民家C的山墙面使用观音兜,作为一种受到了西方影响的样式,故这座建筑年代较新。作者随后将中国风土民居与日本的情况进行比较,在空间布置和划分的对照下,日本的民家则较为“自由”,其空间的划分是用曡(榻榻米)、障子(纸拉门窗)、隩(隔扇)来进行的。河村五朗据此认为,中国的民居空间布置是“非理性”的,不符合功能要求,甚至是幼稚的形式主义的做法,难以适应复杂的功能要求,日本的民家则在这一点上更为自由因而具有“优越性”。

然而,即便中国民居在作者眼里不够“理性”,令河村五朗着迷的恰恰就是民居地域氛围——“上海味道”的形成,他竟在记录中试图解析在一座上海郊外的民居中感受到的“上海味道”是怎样由细致的具体的细节构成的:首先,以上述的ABCDE采点民家为例,进入民家D室内,可注意到门扇上的格子千变万化,客堂的砖墙都漆成了白色,柱子采用圆柱,埋置于墙内。寝室里的床多为土炕铺砖。在室内向上看屋顶,可以看到椽子,而在屋顶右侧,吊挂着敬奉道教神的神龛。在客堂正面,长几上供奉着祖先的牌位(bawi)。若有新丧,则摆上新的木制的牌位。客堂里有老爷柜(loikui),八仙桌(baʃinde),凳子(toutsu)。若是养蚕之家,在客堂的两个角落,有十余个直径一米余的竹笊(zhao),用于养蚕,干燥谷物。走到客堂正面后部,窗外是一处狭小的天井,在高高的围墙上有雷纹[9]装饰并且绘制着中国古代历史中的人物和故事,使用的是水性颜料,虽然河村五朗对这些图样的来源识别力十分有限,但却依照直觉感到十分美丽。

这部分的日记较为丰富,包括龙华镇民家A-E,民家A,民家B,民家C,民家D,民家E,上海郊外瓦的种类,上海北郊,脚炉,脚盆,鸡笼,竹篮,案,灶,烟囱,料理用勺,平面空间划分等级,砖的砌筑方式。该记录包含从建筑到器物,一切农民生活的记录,其态度是考古式的,而用考古的态度面对日常普通事物,或可以称之为考现学式的一种记录。[10]

《战线·民家》中关于江苏北部的风土建筑实录部分,可能限于战线所及范围不广的原因,河村五朗的记录寥寥数语,显得较为简略。据其记载,侵略部队从上海出发,渡过长江至江苏北郊。此地民家多见泥墙,十分贫困。江南多见的体裁宽厚的灰砖民居在此地的县城和乡村一处都见不到。与江南不同,江北民家外观简陋,内部家具亦然,三间布局,墙以土砖砌筑,屋顶是取材于泥地的芦苇。整个江北地区较江南(上海城郊)而言经济较为贫弱,民居亦然。见不到如上海郊外所见的美丽灶台。在当地的民居屋脊可观察到诸如“猫儿头”这样的装饰。东台可见“花尖”的装饰,寓意长寿、家族兴旺等。根据中国土壤分布概略图得知,江北盐性土壤只能生长耐盐作物,因而这种苇草扮演着重要的建筑角色。除了屋顶,分隔房间,铺设材料之处也有使用。制砖上使用土支模具,一天可以制砖300-400块,28x15x8厘米规格,黑色,混入稻壳,麦秆。这种建筑材料有很好的防水土流失作用。

河村五朗对太湖北岸无锡与太湖南岸震泽的民家进行了补充记录。指出该地区民家的空间划分都是自入口起有“广间”——客堂间,广间之后有的通向厨房,有的则是卧室。很重要的特征是,太湖沿岸民居不见左右对称的现象,即空间划分不再是左右对称的,广间也不再是中心,以广间为中心,三间、五间,出现了自由的田字形结构,这种民居的布置也存在于日本,原因何在?而与上海郊区的民居类似,此地民居使用木柱砖墙瓦屋顶,屋顶脊端叠瓦收束[11]。

总体来看,河村五朗在这一部分的记录详细程度低于对上海郊外风土建筑的记录,但已经阅读过费孝通《江村经济》的河村五朗,对就这一地区的农业发展做出了评判,他转引了费孝通的《江村经济》提出,中国农民建造一座民宅,大约需花费五六百元,每年的维修费十元,主要用于木头上油,换瓦。江南农民受制于微酸的冲击土质,适量施肥即适于稻作,亩产很高,水网密集,为了这种高收成,就需要很密集的人力,这样一来,人均收获又是受限的。[12]

中国的父系社会实行集约农业。特别是在家族内分家时,父亲兄弟之间的所有地需要细分,因此,非常零细的农田耕地(三亩~十八亩)也是计入耕地分配的,整体农村存有过剩的人口。这种以父亲为主导的集约农业,经验式的旧式经营形成了较为贫困的农村生活状态。农民需经营副业维持生计,桑园占水田四分之一以用于养蚕制造生丝。在夏天种植水稻、棉花、大豆、玉米、蔬菜。冬天种植麦子和蚕豆。在中国东部沿海,多为石灰质的土地,故而也盛行种棉花,并作为上海棉织业材料的供应地。江南的农民不愿意离开土地,即使破产也尽量避免卖地,会采用将土地作为担保借贷的方式,这样土地上的收成依旧归其所有。于是这本日记认为,即使在未来,中国中部也不会失去作为重要经济中心的地位。

相较于日记前述关于上海城郊风土建筑的记录,河村五朗在鄱阳湖平原所见的风土建筑记录的侧重点略有改变,记录了当地砖的规格,风土建筑外部形态特征,以及地景中的聚落总体特征。

首先,河村五朗收集记录了当时民居中砖的规格,通过考察山墙的砌筑方式得出一组记录。鄱阳湖平原民居外墙使用空斗墙,但是墙体本身的强度较弱,但是由于木构架重量已经自承重,外墙须减轻自重,考虑到隔热效果当地选择采用中空墙体最终是尤佳的选择。空斗墙体自身厚度在28-31厘米左右,其制砖规格根据其记录有6种:

a.大砖14×17.5×29.7

b.三六九砖(3x6x9寸)8.2×15.4×27.3

c.分砖(b的一半厚)4×14.5×27 4x14x26.5 (2)

d.分砖(c的一半厚)2×14.5×27 1.7x14x26.5 (3)

e.条子砖7x11x30 (1)

f.条子砖 3×9.5×26.1 3×9.5×26.5 (4)

此外,日记对当时鄱阳湖平原所见风土建筑的外观进行了记录,将该地域风土建筑的整体印象作了总结。河村五朗记录道,该地区的民居几乎都是没有窗的灰色立方体,体量感较强,显得庄重而冷淡。灰色砖墙上部的带状白墙水平向延伸,形成了天空与砖墙的节奏,这里的建筑不使用曲线,充满了理性的色彩与形态,变化全在于山墙段的变化(马头墙)。灰色砖墙与天空之间的空隙由白色带状墙面形成过渡,节奏感极强,不使用曲线,去除装饰,极其纯粹。使用几何形,颜色黑白,无曲线,纯粹的形态与纯粹的色彩,乃“近代美”的展现。民家外观颇具古风,装饰极少,十分古雅。例如入口为了强调石材这种材料本身的美感,多使用赤色砂岩,灰青色水成岩,暗绿色水成岩砌成匾额,门枋,框构和门槛。在门的部位上面做“雨搭子”加工出宛若植物的形态,非常写实地雕刻出蔓藤的茎叶,使人想起西方的新艺术风格。平面布置遵从左右对称的“中庭型”,中庭的地面由赤砂岩或暗绿水成岩铺就,大约凹进去12-30厘米,方形,中庭两侧可见砖砌“屏风”以及收集雨水的水缸。

在此处,河村五朗将鄱阳湖平原风土建筑与保持着古希腊以来木造砖墙传统的庞贝民居进行对比,提出两者存在着两点相似:一、外墙均封闭只开小窗,入口狭小,需从小路进,二、中庭两边房间左右对称,使用圆柱,列柱围廊,使得中央的“堂屋”高起。江西南昌等地民居为何少开窗?主要原因在于中国农民特殊的作息习惯,河村五朗观察到这一带农村里的人多数终日在野外劳作活动,处在空气清澈的地方,受到紫外线长时间照射,因此在不活动的时候极需要在暗处休息。结合另外几项可能的影响,这种少窗的建筑原因被总结为:防盗;守财(风水);精神上的内向气质;防火考虑(马头墙);防风;防止夜里气温骤降;农民作息的习惯(倾向于在暗处休息)。

在关于聚落总体特征记录中,河村五朗记录了一副当时的村落远景图。鄱阳湖平原位于长江的中游,其西岸是丘陵地带,北部是庐山,中部是德安河,修水河,潦水,南方是南昌,边上是赣江,山麓河川之间是发达的丘陵地带。此地的风土建筑概括而言,北部庐山山麓砖造民居居多,多使用土坯砖。在这断层性岩层之上,500至1000米高的山连着的庐山山脉,人们以梯田的方式开垦。往山上走,则石造的民居居多。庐山山麓的民居在屋顶、椽子上直接铺瓦,屋顶脊部叠石。这种做法,在日本信州山区民居,以及瑞士民居中也可见。至山谷上部可见使用水成岩的石板瓦铺设屋顶。平面划分上,中庭无顶,收集雨水,在入口常可以看到木制的八卦图,并刻着双鱼浮雕纹样。

从历史地理上看,广东至梅岭(广东与江西省境)到赣江,几个世纪以来均是南方富饶地区和重要的交通动脉。在更为广阔的丘陵地带,农田散布,植被茂密,种植大量樟树。建筑门前常有水池,大树与房屋倒映在水中,道路使用砖石铺装,每百米地幅下是约六米高差的坡度,聚落坐落在这连绵的坡地上。这样的地理条件下,聚落形态有两种:一为“散落型”,散落在山麓中,以宗祠为中心,每处五六户。一为“沿道型”,主要的道路处布置发达的村落,一般在10户以上,村里建庙,村外则是农民的墓地,这便是日记归纳出的村落布局类型。

如今在日本也已经绝版的《战线·民家》是一部特殊时期由特殊人物完成的特殊资料,对于中国风土建筑研究的价值也就具有几点特殊性:

首先,这部文献记录的是20世纪30年代侵华战争时期日军行军路线上的中国风土建筑。对中国农村历史,特别是某些现在已经难觅风土建筑实存的研究而言,可以选择性地读取这份记录,对这一领域研究的文献收集和整理工作、以及进一步的研究而言具有一定的补充作用。

第二,《战线·民家》在一定程度上展现了西方视角的侵略者通过实地调研,以作战时期功能、合用为标准所择取出的中国风土建筑的“现代性”。这种价值认知产生于当时特殊的战争条件下,于今天的风土建筑价值认知也有一定的参考作用。日记所提出的,中国农民的生活每日与大地与传统深刻的结合,其建筑和器物的形状与色彩统一,既实用又美观,因而具有“健全”的生活方式,认知比较接近于19世纪末20世纪初德国建筑学家穆特修斯调查英国风土建筑后提倡的现代设计的“客观性”(Sachlichkeit)。[13]

第三,《战线·民家》对中国方言和民俗记录的重视影响了日本对于风土民居研究的方式。20世纪80年代日本学者浅川滋男的《住的民族建筑学——江南汉族与华南少数民族的住居论》[14]从实证主义出发,通过对中日文物挖掘资料的爬梳剔抉,现存遗址与建筑实物的深入调查,以及民俗、神话等民族志资料的收集比对,以认识人类学注重语言对思维影响的方法研究汉族传统民居与少数民族传统民居之间的相互作用和影响,如作者在书中所述,其实是参考过《战线·民家》中对方言和民俗的记录。

[1][日]河村五朗.战线·民家[M].東京:相摩書房,1943.

[2][日]浅川滋男.住まいの民族建築学:江南漢族と華南少数民族の住居論[M].東京:建築思潮研究所,1994.

[3]梁思成先生指出中国传统建筑的木构梁柱体系具有高度的灵活性和适应性,在西方建筑中,除了英国伊丽莎白女王时代的露明木骨架这一有限的例外,直到20世纪发明钢筋混凝土和钢框架结构之前,可能还没有与此相似的做法。参见,梁思成.图像中国建筑史[M].北京:三联书店,2011:4.

[4]常青.对建筑遗产基本问题的认知[J].建筑遗产,2016(1):44-61.

[5]封面为河村五朗在中国南昌南部地区某住宅入口的上部发现圆形石刻(似勾头)有赤青色的双鱼样巴形纹,推测乃受道教文化影响的产物。

[6]实际上河村五朗在侵华战争中负责日军战时的炮兵联络,即依靠一部电话告知炮兵突袭时间,他所在的部队驻扎地位于战争中枢——吴淞。

[7]河村五朗这部分的记录还有两类,一类是卧室内的家具:如大床tuzan,小床ʃo:zan,小凳子ʃo:tuntsu,衣柜ji:zi,箱登ʃanzun,小边台ʃo:pide,梳妆台su:tsonde,椅子i:tsu,马桶mo:don,提桶ti:don。一类是厨房里使用的家具:如食桌tʃitsu,凳子tontsu,椅子itsu,饭箧wedʒi,桌子tʃitsu,踵橙tsundun,甕子kontsu等。

[8]河村五朗认为这种木构架做法在强度上是有限的,是“幼稚”的做法,特别是开间受限,一般只在2.5m~4m,进深3.5m~8m,平面布置方式上也受限,与日本的小屋组木构法一样,其发展受到结构强度限制。

[9]雷纹:以连续的方折回旋型线条构成的几何图案。

[10]参见:黄数敏,谢屾,孙恒瑜.冈身、水系与上海乡土民居[J].建筑遗产,2020(2):27-41.

[11]唐遗风,鬼瓦在宋之后渐消失,在日本反而多见。

[12]费孝通.江村经济[M].上海:上海人民出版社,2007.

[13] 20世纪初,穆特修斯(Hermann Muthesius)在1904年出版的《英国建筑》(Das englische Haus)对风土建筑的价值有了新的发现,穆特修斯认为英国的住宅具有简洁的风格,耐久的结构,采用自然的形式而不是古代的建筑形式,是一种既理性又实际的设计,有适宜的房间形状,和谐的颜色搭配等优点,并将他发现的这一价值表述为客观性(Sachlichkeit),用于变革艺术需符合社会性目的和机器生产的建筑实践中。

[14]浅川滋男.住まいの民族建築学:江南漢族と華南少数民族の住居論[M]. 東京:建築思潮研究所,1994.在该作38页,认为河村五朗的《战线·民家》是以下研究的“集大成之作”:1938年《建筑世界》32卷4号《上海郊外的民家》;1939年《建筑世界》33卷4号《古都市街地附近住宅》《鄱阳平原的民家(一)》;1939年《建筑世界》34卷7号《鄱阳平原的民家(二)》;1940年《建筑世界》34卷8号-12号以及《民家》4卷8-12号《中国中部的家具——关于南昌附近的家具与室内情况》;1943年《新建筑》19卷10号《新建筑》19卷10号《中国中部民家》。

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):读河村五朗《战线·民家》