本文为中国城市规划设计研究院城乡治理研究所所长杜宝东在2017中欧可持续城镇化会议上做的演讲报告,现将报告做一概略性整理,以飨读者。感谢作者授权发布,感谢中国城市规划设计研究院等会议主办方提供资源支持!

我们城乡治理研究所几年来在持续跟踪中关村科学城的项目,简单介绍一下中关村科学城发展的基本情况,结合近期的规划工作谈谈对中关村科学城关于创新空间发展的思考。

中关村科学城创新空间发展的总体特征

总体来看,我们对中关村科学城经过30年的发展形成了四个方面的认识:

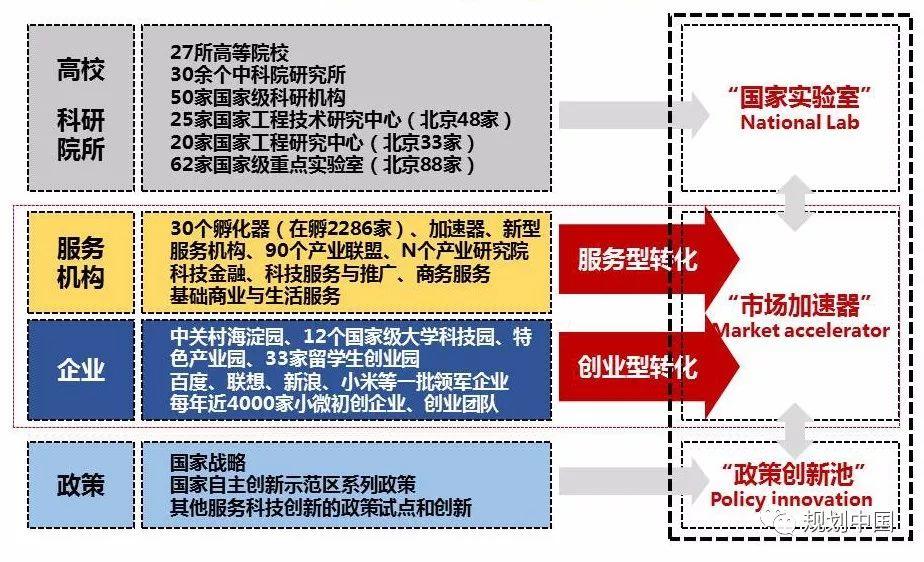

→ 认识一:多元的创新主体,构成独特的创新生态

科学城所拥有的资源整合程度与硅谷,硅滩、纽约的硅巷这些地区不同,有独特的创新生态,可归结为三部分,一是高校、科研院所更多承担国家实验室的职能,集中了中国最顶级的27个高校,中科院30多个研究所等一系列机构,经过改革开放30年发展形成了以科技服务和平台型企业为主的一系列市场化主体,包括孵化器、加速器、新型服务器、产业联盟等一系列新型服务机构。二是除了一般的科技创新企业以外,近几年涌现了百度、联想、小米等新兴平台企业,这些企业成为新一轮中关村竞争和再整合的核心。三是中关村地区30年的发展也积累了自己的经验,成为国家创新战略政策创新激励,同样也是国家政策创新池上的举措,在这样一系列独特情况下形成了中关村的创新空间网络。

→ 认识二:多样的成长路径,形成独特的空间需求

在初创环节企业对低成本空间的需求强烈。中小微企业具有创业创新活力,即草根创新。创业活力方面,2011年中关村新创办企业4243家;各类孵化器在孵企业3281家;科学城范围内集聚国家级高新技术企业3506家,其中,中小微企业3451家,占总数的98.4%。创新能力方面,小微企业研发强度( R&D经费内部支出/总收入)达到5.36%,是大企业的4倍。2011年底,中关村中小微企业完成了60%以上的发明专利和授权。

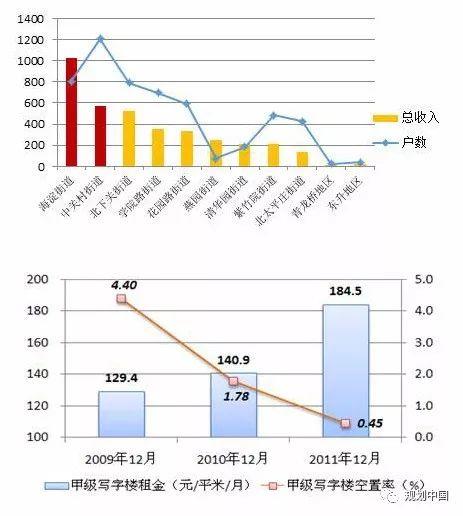

中小微企业同时面临着成本、人才、融资难/贵、政策玻璃门等发展困境。2012年,中关村甲级写字楼宇租金达到184.5元/平方米/月,西区部分达到212.4元/平方米/月。居住成本高企,海淀区二手房成交均价2011年6月突破3万元/平米。华清嘉园二手房交易突破10万/平方米,西区周边地区一居室租金价格突破6000元。

总部与金融机构等高端环节加速聚集,推高物业成本。中关村西区总部与高端服务环节集聚明显。5个央企总部及其研究院和子公司(如中钢、国家机电)、微软研发总部(销售总部在望京)等研发总部107家。2012年中关村西区股权投资机构,新增61家,同比增长42.36%,总数达205家,其中中关村PE大厦聚集股权投资机构163家,占西区金融机构的55.25%。外资银行8家,其中1家分行、7家支行(多是科技支行)、中资银行30多家。

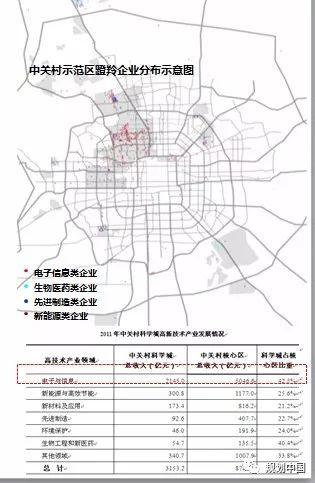

优势集群进入成熟期同样推高了物业的成本。电子与信息产业的集群优势(世界级的产业集群)体现在:2011年,电子与信息领域从业人员达到208787人,占科学城比重达到73.9%。高技术领域收入电子与信息领域占科学城的68%。截至2012年10月底,中关村示范区电子信息上市企业共131家,占上市企业总数的58.5%,是与全球同步的技术创新。

清华科技园的典型特征体现在以集群为特征的专业总部集聚,google、网易、搜狐、塞尔网络等一批互联网企业地区总部在此集聚,将高端管理和市场运营环节留在总部,而将中间环节逐步向外围园区转移。

其他产业集群尚处于初级阶段(小集群),根据《中关村科学城发展规划2011-2015》,将重点围绕生物产业、节能环保、航空航天产业、特色新型材料、新能源、新能源汽车产业、高端装备等七个车业领域进行战略培育。

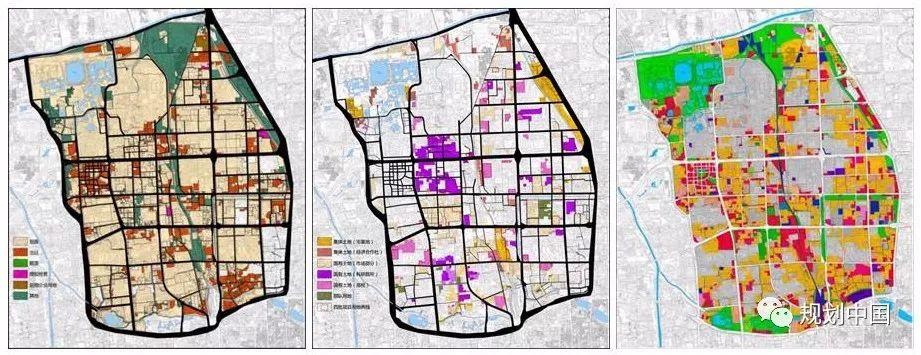

→ 认识三:复杂的产权关系,造成独特的空间矛盾

如何活化和再利用为市场企业获得空间资源去设计政策?在国有土地中划拨用地占78.86%;“院内自生、院外寄生”;部分大院空间为相对的“低成本”创业提供了可能。土地存量资源的稀缺性决定了科学城地区更新不可能简单地依靠土地资源的供给,而更应该逐步转向空间利用的调配。目前来讲瓶颈效应非常明显,高校和科研院所无法进入到市场领域进行流通和转换,这是一个突出的空间矛盾。

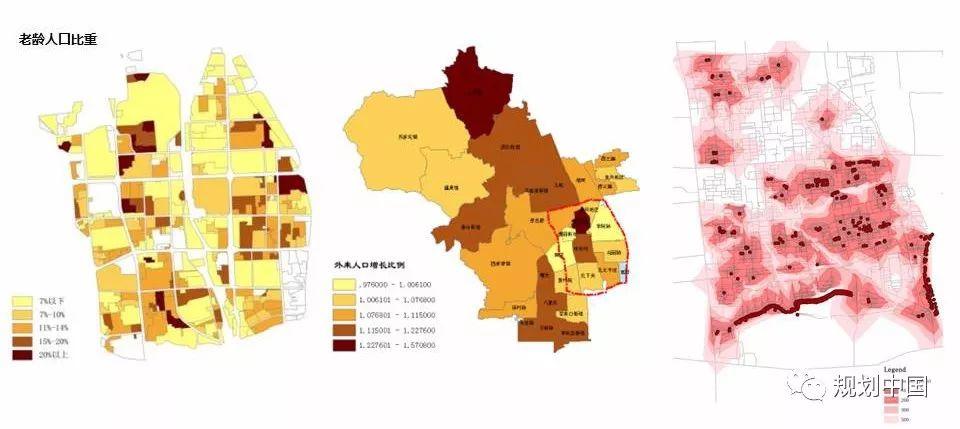

→ 认识四:复合的环境问题,造成独特的品质需求

这类发展了30年的建成地区同时又承载了创新的功能和需要年轻人的需求,人群具有复杂性。另外,公共服务设施的欠帐和短版非常明显,包括教育设施、医疗服务设施等,这些都是在发展过程中如何持续产生吸引力所必须要解决的问题。

二 中关村科学城创新空间建设的几点建议

→ 建议一:关注“开放性”,强化国际化、区域化、网络化

科技创新中心正成为世界城市及城市群发展战略的核心。2008年纽约提出以“硅巷”为抓手建设科技创新中心目标。2010年伦敦启动“迷你硅谷”(Silicon Roundabout)计划,建设伦敦科技城。

亚洲研发投入在全球排名不断上升。2009-2014年,亚洲研发支出占全球的比重由33.6%上升到39.1%,超过美洲在世界研发支出中占比第一。

2008年美国跨国公司海外研发投资在亚太地区比例达到14.4%(1997年5.3%),全球高技术制成品出口中心在亚洲。2Thinknow评选全球创新城市100强中亚太地区城市数量由2009年11个,增加到2014年18个。

伦敦是欧洲的数字技术中心,科技创新产业的区域化分布特征明显。在爱丁堡、剑桥、贝尔法斯特、布里斯托尔、贝斯、曼彻斯特、纽卡斯等城市形成了21个主要的数字科技城。

硅谷内部形成了众多科技创新能力强的城市如旧金山、圣马特奥、圣荷西、奥克兰。科技创新要素在圣克拉拉、帕罗奥图、门罗帕克、森尼韦尔、山景城等城市节点集聚发展,在湾区形成了约39个各具分工的城市节点。

点对点的全球化分工使得全球性科创中心之间彼此联系更加紧密,而企业在全球进行创新中心的布点也越来越网络化。首先还是要立足于整个国际化考虑创新空间的分工和决策,其次在一系列的科创空间发展过程中,无论是伦敦还是硅谷的发展,其实都是从局部的小地域走向更大的区域进行产业和创新的组织。

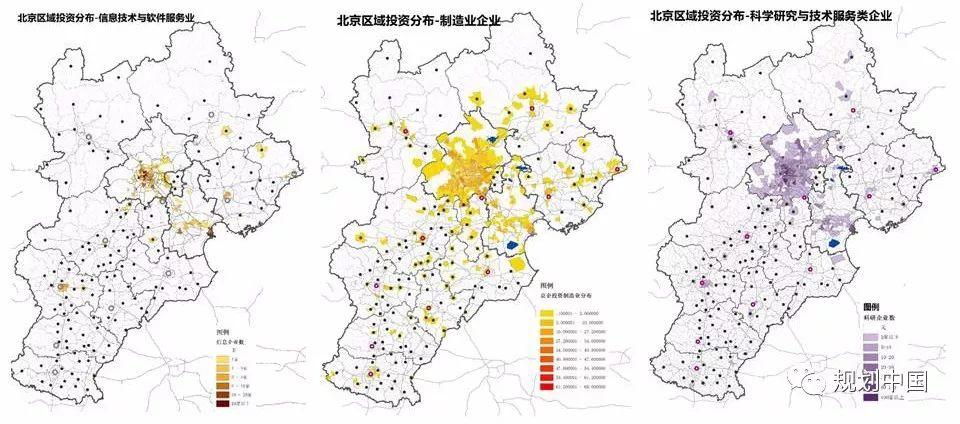

下面这三张图是在京津冀规划中分析了京津冀的科技研发企业,从制造业的投资和信息服务业的转化可以看到,这些年的发展已经从北京的单一的一个点走向了区域,具有扩散的趋势。转化与生产环节在首都近域周边地区集聚明显,科技、商务等高端行业投资指向京津重点发展地区以及河北地级市。在这种背景下要思考如何在区域视角下看科技城的作用。为什么强调网络化?在科学城发展过程中,2012年时内部投资已经低于外部投资,投资和企业都在向外走,这是一个区域扩散的信号。另外,从北京西部12个规模化就业中心来看,也呈现了网络化的特点,需要考虑科学城和外部的联动关系。

从大数据分析来看,2005年-2014年,信息技术服务业的分布在北京内部四环内已经从一个单一的科学城点发展成为多个节点分工的体系,城市内部的网络分工已经形成,创新投资2012年后区外首次超过区内,创新扩散趋势加强。北京中心城内部的“多中心、专业化”集聚趋势在加强,更需要考虑科学城如何实现与专业中心的快速链接和提升服务效率的问题。

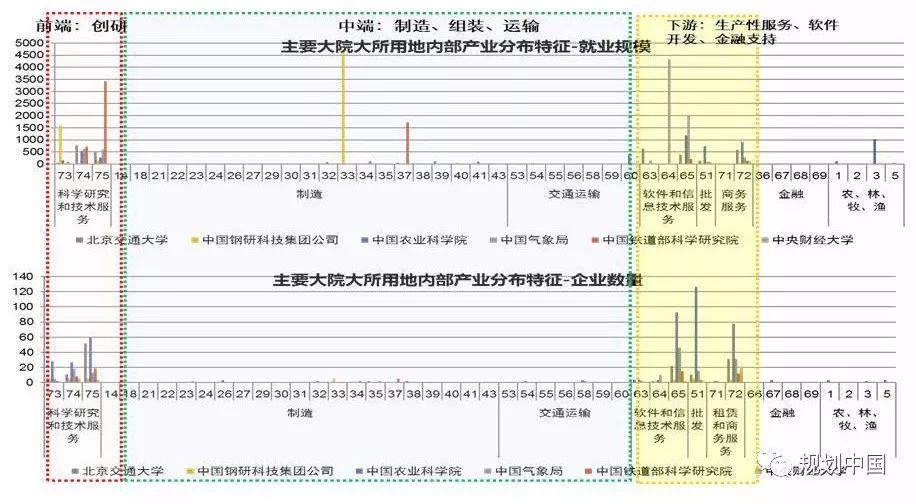

→ 建议二:关注创新生态“系统性”,突出功能混合与多样性

对中关村大院内部的产业做了数据分析,可以看到高校科研院所最具优势的是前端的创新部分,同时在外围产生密集度高的科技服务业。比如从第三栏数据看,以往通常用产业链条的纵向关系解释前端、后端,我们认为中关村这个地区既有创新链条前后端的关系,也有不同的环节组合特点,环节集聚明显强于链条集聚。尤其对于科技推广和应用服务业领域来说,是这个地区的共性优势,不仅仅是原来的广义IT和信息类产业,科技服务业的成长已经成为新的竞争优势,也是创新生态里重要的部分,混合会产生更多的服务需求。

从创新活力(企业数量)看,各大院高校科技推广类企业数量比重均较高。

从新型的服务机构来看,对功能的要求和空间要求更加趋向于混合。新型创新服务和孵化机构纷纷出现,如车库咖啡(以咖啡厅为载体的服务平台)、创新工场(全过程创业服务)、36氪(针对互联网创业企业)、3W咖啡(以互联网为对象的创投平台)、YOU+创业社区(苏州街)等,将“功能平台”与“创意交流、文化消费”有机融合,进一步向生活服务等其他领域延伸;服务模式由“单一孵化”向“定向服务”、“全过程服务”进行多元化转型。

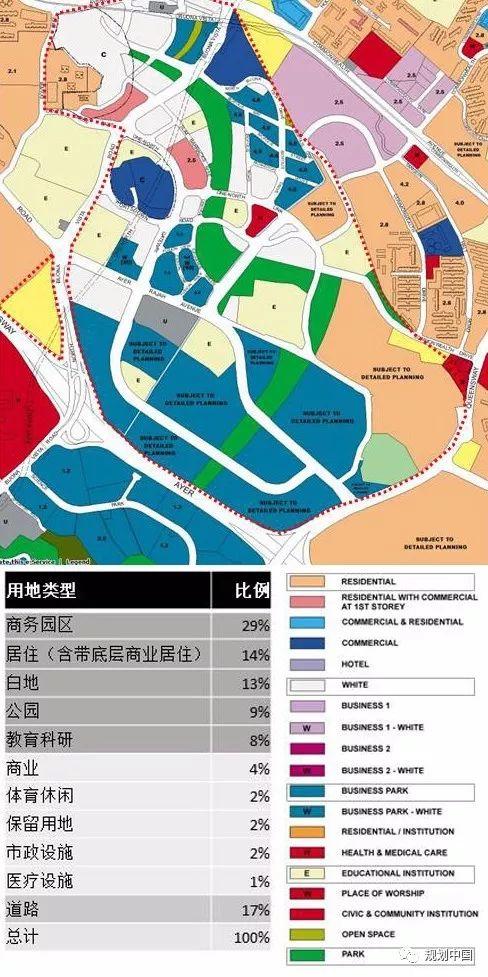

案例:新加坡纬壹科技城

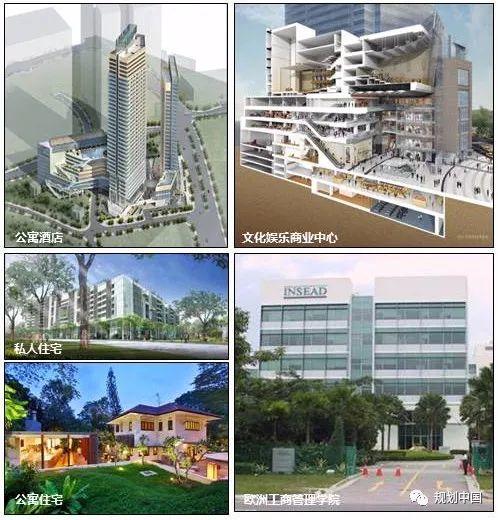

高度混合的用地类型提供了便捷高质量的公共服务

园区内用地类型主要为:

商务园区(BUSINESS PARK)29%

白地(WHITE)13%

居住(RESIDENTIAL)14%

公园(PARK)9%

教育科研(EDUCATION INSTITUTE)8%

大量生活、娱乐、学习功能嵌入园区,极大地丰富了园区内的功能构成。

全方位混合的园区+社区+街区+校区设计,使得工作与生活之间的界线越来越模糊。园区虽然在总体层面进行了功能分区,但各个片区均是集办公、居住、休闲娱乐、教育设施于一体的复合化功能区,满足工作、生活、娱乐、学习全方位需求。

→ 建议三:关注“宜居性”,强化绿色、公共空间与社区营造

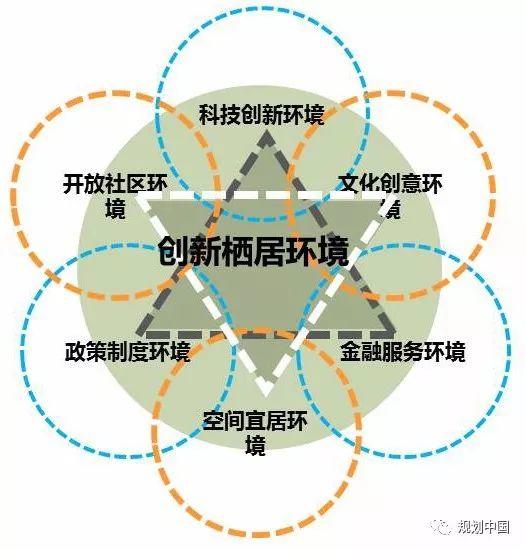

创新的核心是“人”,如何打破原来科技三角,即科技创新、政策制度和金融服务的三角向开放社区、空间宜居和文化创意发展是未来的趋势。

案例一:硅滩(Silicon Beach)

根据Startup Genome的数据,综合考虑如人才、公司业绩、风投资金、基础设施等等50多种因素,硅滩被评为是全美第三大创业社区,仅次于硅谷和纽约。这里孕育着盈利能力较强的9000多家创业公司,以及8000多个独立投资人或机构,更符合年轻人对生活和品质的需求,注重娱乐、注重生活方式、注重内容。从一系列的评价指数来看,我们认为宜居依然是硅谷的重要特点。

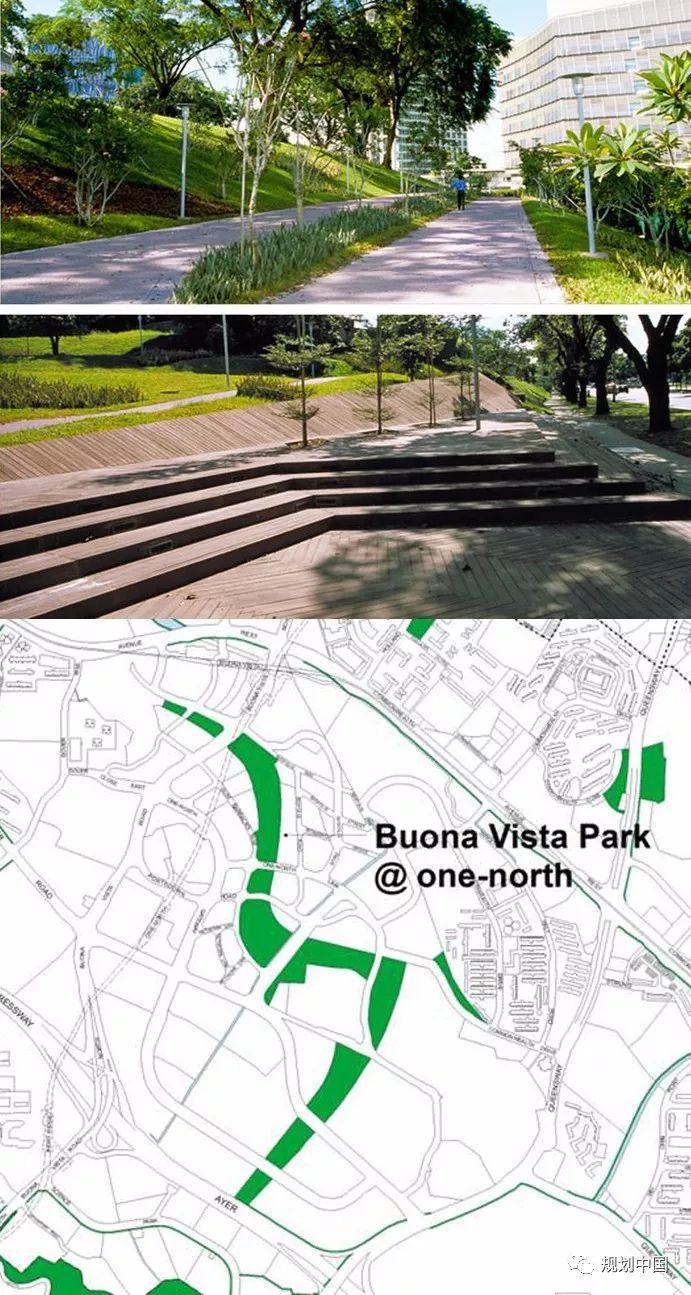

案例二:新加坡纬壹科技城

公共空间是纬壹科技城总体规划方案最优先考虑的因素,纬壹公园One-North Park是其核心开放空间,总体功能定位是区域内的活动空间和非正式聚会活动场所,空间形态丰富,拥有开放式的自然坡地绿化景观,提供各种步道、广场、草坪活动和儿童游乐场所。

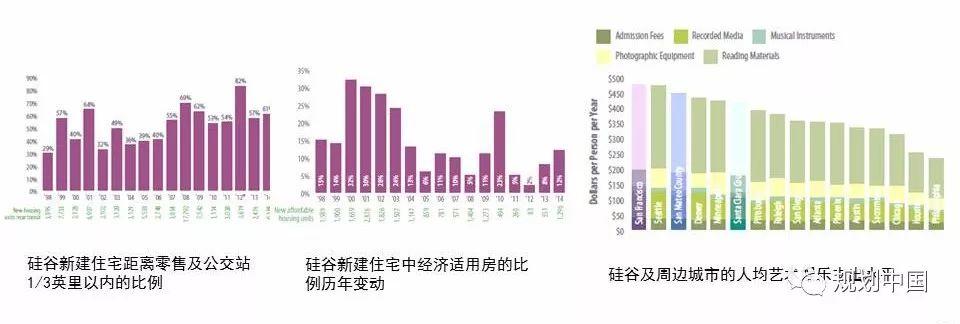

案例三:硅谷

宜居是硅谷的重要建设目标,硅谷重视文化与艺术空间的建设,1/3成年人经常参与文艺活动,年支出400-450美元。常参与文艺活动的场所包括动物园、博物馆、音乐会、现场演出、电影、音像制品商店。硅谷重视提高居住社区的宜居水平,61%的新建住宅距离零售点和公交站约500米,每年新增住宅的12%为经适房,70%购房者以及60%租房者的购房压力不大。

→ 建议四:关注发展“弹性”,处理好非正规与低成本空间预留

东伦敦的办公空间成本相对较低,故在伦敦东部的”Silicon Roundabout”及其周边地区自发形成了科技创新的节点。初创型企业在这些低成本的办公空间中获得了较大的发展活力。伦敦还通过存量楼宇的更新,为各类科技创新型企业提供了办公空间的保障。

纽约“硅巷”通常是指聚集在从曼哈顿下城区到特里贝卡区等地的移动信息技术的企业群所组成的虚拟园区。现已成为超过500家初创企业的聚集地。主要发展方向:互联网应用技术、社交网络、智能手机。注重把技术与时尚、传媒、商业、服务的结合。拥有74个政府资助的创业孵化器、220个低租金的共享办公地点。

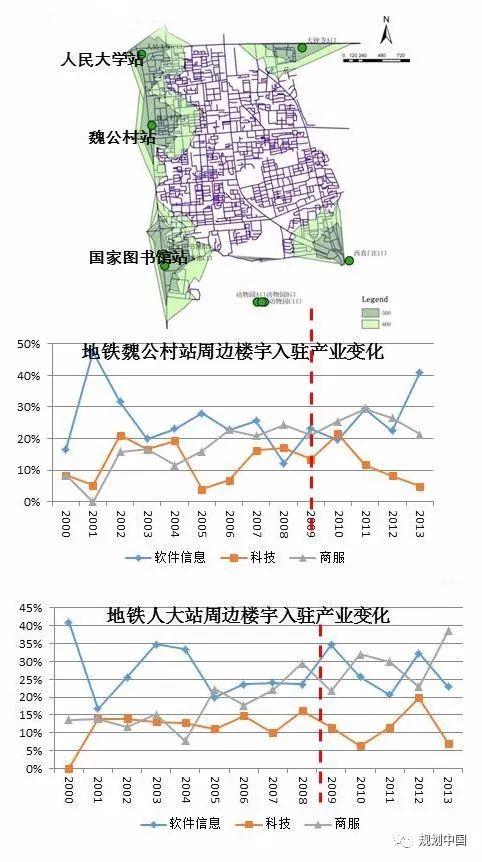

地铁通车后,地铁站周边物业租售价格提升,对科研和技术服务企业的挤出效应明显。软件和信息服务业、商务服务业受物业成本上升的影响较小。成本实际上是影响初创企业和科研企业很重要的因素,我们认为要处理好公共服务设施和交通设施改善带来环境提升后可能面临的成本上升压力。

→ 建议五:关注“创新性”,重点推进改革与政策机制创新

政策机制的创新和突破是解决这个地区的根本手段,不仅仅需要物质性的空间,更需要软环境、政策、机制的创新,施行协作式更新。

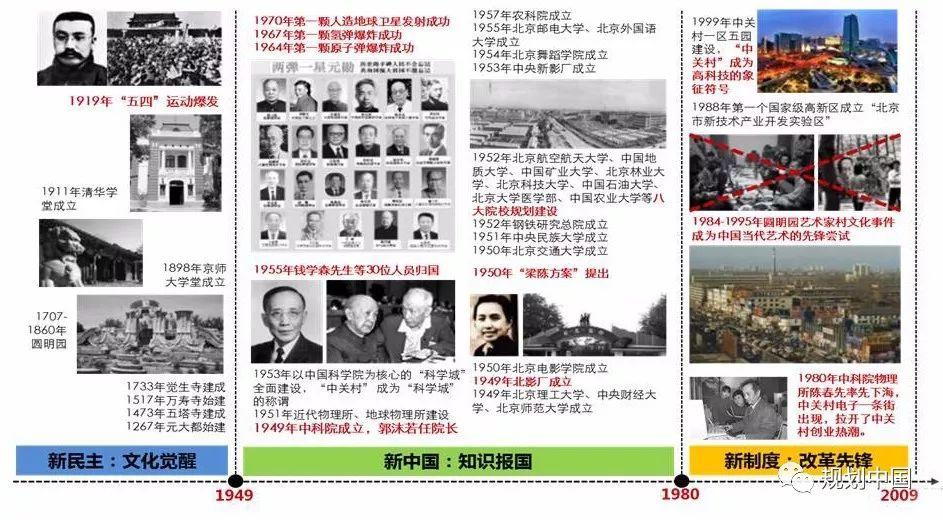

→ 建议六:关注“独特性”,解决好问题并彰显特色

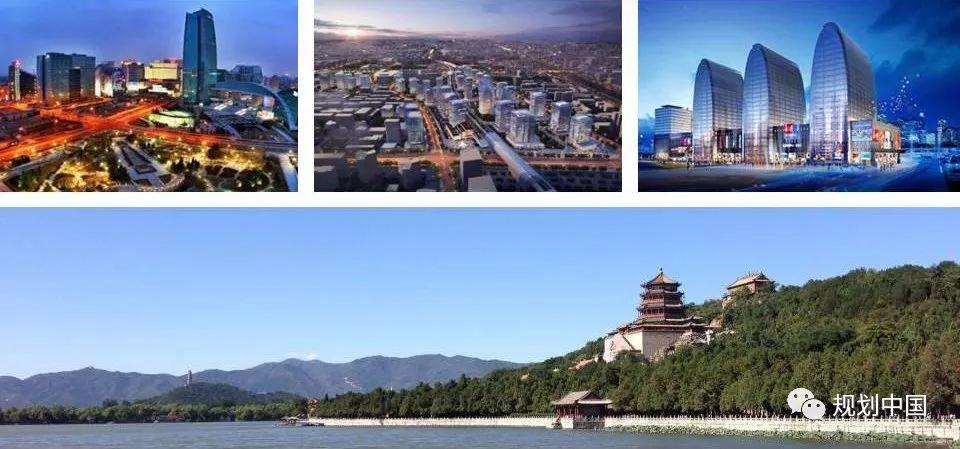

任何一个科技创新地区都与文化程度紧密相关,中关村科技城地区无论在历史还是共和国建立初期亦或是改革开放30年发展进程中,都不仅仅是通过科技功能的发挥,起到了很强的价值观引导作用,这个地区也有自己独特的风貌特色,包括历史上的圆明园、颐和园,也有新时期打造的像中关村西区的功能节点,如何在这样一个历史和现代交替中,在科技和文化主力下重塑这个地区的品质特点和宜居环境,依然是这个地区重要的命题,也是区别于其他创新中心的独特性表现。

塑造独特的宜居品质:科技风格、国际风范、东方风韵、宜居风情

我们要做的不是“中国的硅谷”,而是“世界的中关村”。

——摘自中关村管委会郭洪主任的座谈讲话

The End.

相关链接:

•“大”数据 •“小”问题——海淀区北下关街道统筹研究的思考

有关中关村

有关中关村

始发于微信公众号:规划中国

规划问道

规划问道