我国海绵城市建设具有显著的系统化特征,其目标是构建生态、安全、可持续的城市水循环系统,但海绵城市建设不能“就水论水”,必须遵循“山水林田 湖草生命共同体”价值观,于流域区域着眼,整体谋划,将海绵城市建设理念落实到城市规划-建设-管理的全过程。系统化全域海绵城市建设落实应充分依托国土空间规划管控与传导体系,本文基于系统化全域海绵城市建设实施方案编制实践,提出将“流域统筹、空间传导”作为海绵城市建设与国土空间规划耦合的技术路径,以流域为基本单元,研究生态空间管控、建设指标落实、灰绿设施布局等系统化方案,协调相关专项规划,依托各级国土空间规划,实现海绵城市建设方案及要求的传导落实。

国土空间规划两级体系即总体规划和详细规划,可与系统化全域海绵城市建设从流域区域、城市设施、社区单元三个层级进行耦合。

首先,基于流域研究的海绵城市山水生态格局及大型调蓄空间可与三区三线进行空间衔接,实现流域治理与国土空间总体规划的衔接;其次,在城市开发边界内,面向水安全、水生态、水环境、水资源统筹的各类水务设施,可与国土空间总体规划的洪涝风险控制线、重大市政设施等进行衔接融合,强化海绵城市对国土空间规划的支撑作用;最后,低影响开发等源头减排建设要求作为重要的控制指标纳入国土空间规划单元,实现海绵城市建设要求从区域流域到社区单元的有效传导。

国土空间与系统化全域海绵城市建设的耦合关系(作者自绘)

2.1 流域区域概况

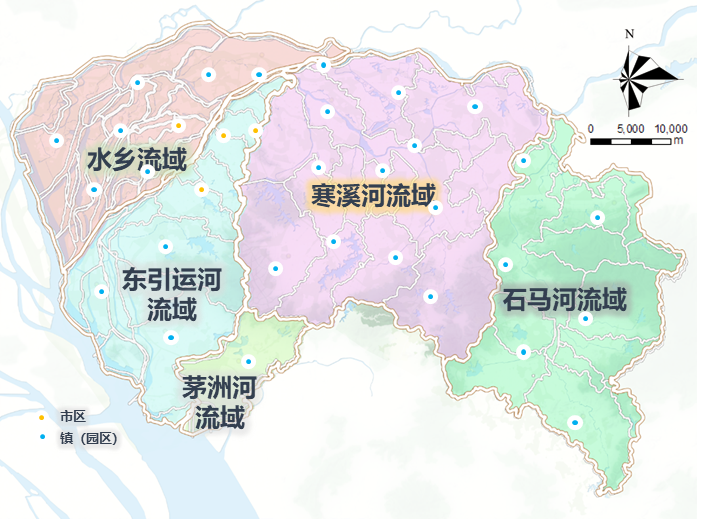

东莞市是广东省首批省级系统化全域海绵城市建设示范城市,为扎实做好示范引领工作,东莞市结合自身发展特征,借鉴国外先进经验,探索编制系统化全域海绵城市建设实施方案。东莞市全域分为五大流域,共33个行政管理单元,东莞市实施系统化全域海绵城市建设,首要的问题即是解决好流域系统统筹与镇街具体落实的协同问题。

东莞市流域划分与镇街分布图(作者自绘)

3.1 生态空间管控

实施流域空间统筹即以全域生态红线、城市蓝线、城市绿线、蓄滞洪区等生态蓝绿空间为基础,构建连续完整的全域生态基础设施体系。对具有水源涵养、生物多样性维护、水土保持功能的生态保护红线执行最严格的管控要求;对具有重要生态价值的山地、森林、河流湖泊等控制线实行一级、二级分区管控;划定城市蓝线、绿线,并制定保护管控细则,严格保护和管控海绵城市蓝绿生态空间,构建系统全域海绵城市建设的“蓝绿图底”。

3.2 工程设施体系

与东莞市防洪排涝、污水处理、碧道建设等专项规划充分衔接,落实防洪排涝、污水处理与资源化等建设目标,将水系建设、堤防达标、调蓄空间、污水提质增效、碧道建设等相关建设要求与海绵城市系统化建设要求衔接,将海绵城市建设理念、规划指标、措施要求等融入各类水务设施建设中。

3.3 规划建设指标

以年径流总量控制率指标及可渗透面积比为例,为实现市级年径流总量控制目标达到70%的目标、可渗透面积比达到40%的目标,方案提出采用“一级流域分区-二级流域分区-镇街区域”三级传导体系进行指标传导。

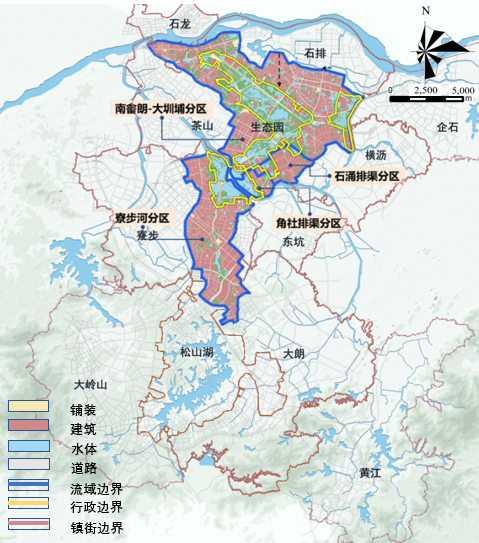

分区管控与传导是指从市域到流域分区再到管控单元及地块的传导,主要传导内容包括各类控制线传导、水务设施传导以及建设控制指标传导。以生态园流域分区为例,其处于寒溪河流域一级流域分区,涉及南畬朗大圳埔、石涌排渠、角社排渠及寮步河四个二级流域分区,并涉及松山湖、石排镇、寮步镇等多个行政区划单元,具有明显的流域及区域空间统筹特征。

4.1 控制线传导

根据市级三区三线划定成果,依托“山水林田湖草”生态基底,以“全域-二级流域分区-区域”三个空间层次,将城市蓝线、绿线、生态控制线等各类控制线,在“全市域-南畬朗大圳埔分区-生态园”三个对应的空间层次进行传导,构建海绵城市建设的生态基底。同时,通过水系统在区域或流域中的空间格局,进行水生态安全格局分析,将水生态安全格局建设要求反馈至国土空间建设管控之中,为系统化全域海绵城市建设奠定空间基础。

4.2 水务设施传导

基于海绵城市建设生态格局,将面向“水安全、水生态、水环境、水资源”目标的各类水务设施与国土空间规划充分衔接、反馈、支撑,并通过各级国土空间规划进行空间落地传导。以生态园所处南畬朗大圳埔分区防洪排涝设施为例,将寒溪河流域、生态园等各层次水务及海绵城市规划中确定的防洪排涝设施从“全域-一级流域分区-二级流域分区-建设片区”进行传导。同时,以流域分区为基本单元,依托水力模型为计算平台,充分利用现状防洪排涝基础设施条件,进一步优化排水防涝设施建设规模及空间布局,为国土空间详细规划中相关设施落地提供支撑条件。

4.3 建设指标传导

以生态园为例,根据流域分区情况,承接落实市级海绵城市专项规划对片区设定的年径流总量控制率目标,通过SWMM模型的径流模拟,将各流域的年径流总量控制率目标进一步分解至排水单元,结合片区国土空间详细规划及规划建设用地情况分析,将排水单元的指标进一步分解至地块,实现海绵城市建设指标从流域单元到规划建设单元的传导。

结语

构建生态、安全、可持续的城市水循环系统,系统化全域海绵城市建设的落地实施必须依托国土空间规划管控与传导体系。将系统化全域海绵城市建设的系统性特征与国土空间规划编制与管控体系耦合,依托国土空间规划全要素管控的制度优势,提出以流域为基本单元,面向流域统筹与空间传导的系统化全域海绵城市建设路径,可以为进入系统化全域发展新阶段的我国海绵城市建设工作提供新参考。

相关项目名称:《东莞市系统化全域推进海绵城市示范建设实施方案》、《松山湖海绵城市建设实施方案》

相关阅读

作者 | 蔡婳婳

简介:哈尔滨工业大学硕士,现就职于中国城市规划设计研究院深圳分院。主要从事市政给水排水、海绵城市等领域的课题研究和规划设计工作。

作者 | 王川涛

简介:中国城市规划设计研究院深圳分院主任工程师,高级工程师,主要研究方向为城市防洪排涝安全、海绵城市建设、城市水系规划等,在城市防洪排涝、海绵城市、水系规划等规划设计领域积累了丰富的经验,先后多次获得国家、广东省、深圳市城乡规划设计奖。

原文始发于微信公众号(城PLUS):流域统筹、空间传导 | 系统化全域海绵城市建设

规划问道

规划问道