作为首批国家历史文化名城,苏州的保护传承工作一直走在全国前列。党的十八大以来,习近平总书记多次就加强城市历史文化保护传承、坚定文化自信作出重要论述。在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,苏州从价值认识、保护对象、保护手法、更新路径、实施保障等方面持续探索。本专栏将系列呈现苏州历史文化保护传承的创新实践和经验。

以生态廊道建设赋能苏州生态格局网络化

苏州规划设计研究院股份有限公司

(执笔:周方睿、张安铌、邵雨翔)

苏州,这片瑰丽的江南水乡,汇聚了太湖的烟波浩渺、长江的奔流不息,以及城内的假山假水和城外的真山真水。这些共同构成了苏州独特的生态资源,也对苏州的建设发展提出了更生态、更绿色、更高质量的要求。近年来,随着城市的不断扩张,苏州以生态廊道建设为抓手,构建城市绿色生态安全屏障、完善生态网络格局、建设宜居公园城市,坚定走生态优先、绿色发展之路。在锚固全市生态本底格局的基础上进一步赋能,使其承载休闲游憩、支撑产业经济发展、弘扬历史文化等多元需求,运用“千万工程”经验构建高品质城乡生活环境,做美经济与生态的“双面绣”,为生态文明新时期城市生态廊道的保护建设探索苏州经验。

坚持生态资源保护,推动苏州城市建设发展

随着城市化进程的不断推进,城乡环境格局产生了重大的改变,尽管城镇建设空间扩张的同时生态空间不可避免的受到分割和挤压,但苏州始终将生态格局的保护和控制贯穿在规划和建设中。1996版苏州城市总体规划中,吴良镛先生提炼了苏州“四角山水”的生态空间总体格局,苏州在规划建设过程中贯彻落实延续至今。在此基础上,苏州也持续做好大运河、长江、太湖山水的生态保护,进而构建了苏州生态保护格局的大框架。在此框架下,各区在建设发展的过程中,都围绕生态资源做文章进而形成了一系列的亮点,例如姑苏区的环古城绿环、苏州工业园区的环金鸡湖和环独墅湖区域、虎丘区的狮山与大阳山周边地区、相城区的中央公园都是城市建设中以生态资源带动转化为经济社会发展优势的典型区域。

但同时也应当看到,在取得显著成效的同时,全市生态空间的塑造上还有一些不足:一是全域生态格局体系性不强,需要进一步通过区域线性基础设施、区域水系、板块缝合地区的线性生态廊道将市域的生态资源进行串联和整合,“串珠成链”进而优化完善苏州网络化的生态系统格局;二是生态廊道空间品质有待进一步提升,各区内面状与点状生态空间的保护和管控与新时期生态环境高质量发展的要求仍有差距。

优化生态廊道体系,锚固江南水乡生态本底

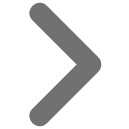

在新时代背景下,为进一步巩固江南水乡的山水资源优势,树立践行两山理论的示范样板,苏州市委提出用“大苏州”思维加强市域统筹,以生态廊道体系建设为抓手推动“空间缝合”。在全域生态资源本底和历史文化资源摸底的基础上,构建以生态空间为基底,串联特色资源和潜力地区,具有江南魅力、创新动力、多元活力高品质市域生态廊道体系,优化形成了“一环、四带、六廊”的全市生态廊道体系总体布局。围绕“四角山水”聚焦以“上方山森林公园-天平山景区-大阳山森林公园-荷塘月色湿地公园-金鸡湖公园-吴淞江绿带”为主的城市中心绿环,重点打造“长江特色生态带、太湖风光生态带、京杭运河生态带、江南水乡生态带”四带及“望虞河-十一圩生态廊道、元和塘-常浒河生态廊道、七浦塘-白茆塘生态廊道、娄江-浏河生态廊道、吴淞江生态廊道、南部通湖生态廊道”六廊。

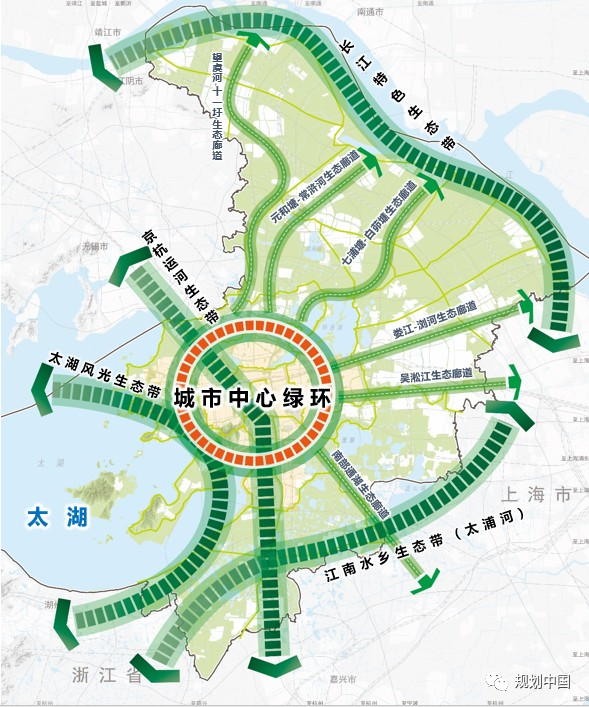

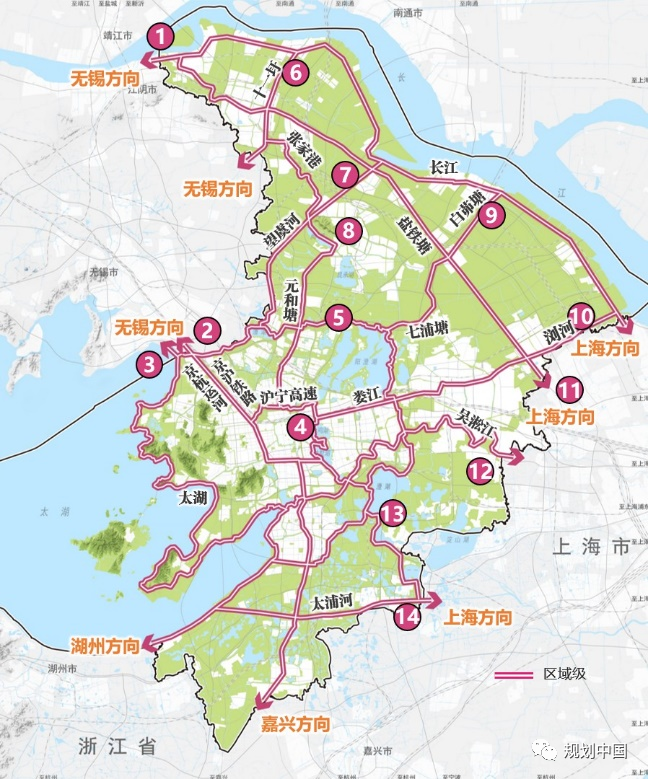

在市域生态廊道体系总体布局结构下,构建了区域级——市县级两级骨干生态廊道体系,共形成沿太湖、长江、京杭大运河、太浦河、铁路高速廊道等14条共计1200公里的区域级生态廊道和17条共计500公里的市(县)级生态廊道。

图2 区域级生态廊道图;图3 市(县)级生态廊道图

推进生态廊道建设,赋能生态格局网络化

在锚固全市生态廊道的基础上,苏州市委提出“谋划推动沪宁高速公路、京沪高铁和京沪铁路沿线的生态廊道建设,使之成为以林地、绿地、农地、水面为主构成的海绵城市有机体”。市委、市政府以推动 “空间重构、资源重组、品质重塑”,促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀为目标,重点从以下四个方面将其打造为生态文明时代苏州绿色发展示范空间,赋能苏州生态格局网络化,以期将苏州的生态优势进一步转化为经济社会发展优势。

3.1 以廊道土地资源配置优化推动集约节约

精细化识别廊道主体空间和协调区域,通过零星农村居民点撤并、低效企业腾退实现土地资源重组,将释放的空间作为林地补植、耕地复垦的储备空间,实现宜农则农、宜林则林,运用“千万工程”经验,抓好农房改造提升,推动过度“散居”向适度“聚居”转变,不断提高土地节约集约利用水平,连片组团打造和美乡村。

在建设实践中,昆山市以生态廊道为主体空间,深入挖掘城市建设用地潜力,促进土地集约节约。2022年,在建设沿京沪铁路生态廊道中,仅古城路西侧、震川路北侧工业地块就已完成拆旧复耕94.1亩;京沪铁路与京沪高铁夹心地段用地,实现覆绿苗木6500株,覆绿面积达165.6亩。虎丘区以京沪铁路生态廊道为抓手,推动了廊道周边高标准农田改造提升项目,至2022年,累计提升3762亩高标准农田,构建廊道沿线优质高效的农田防护林体系,打造沿线农耕特色风景带,同时有效限定了城市蔓延扩展的空间边界,全力建设阡陌纵横,诗情画意的新时代鱼米之乡苏州样板。

3.2 以廊道串联节点景观实现串珠成链

以“生态+”理念,赋能生态廊道沿线生态资源,串联沿线活力节点,加快廊道周边山水资源与人文、乡村、休闲、康养等融合发展,促进公共服务设施、运动休闲设施等与生态廊道复合打造。

在建设实践中,相城区重点挖掘具有历史内涵的河道、湖泊,深入调查研究大运河、元和塘、阳澄湖、春申湖、漕湖、黄埭荡、西塘河等历史文化。通过生态廊道的建设,将山水资源与人文景观深度融合。下一步,将继续加强水文化载体建设,不断深化治水文化品牌建设,为居民打造“景美水绿”的城市生态环境。

姑苏区在沪宁高速沿线生态廊道提升过程中,重在提升改造现有公园、景观节点,为市民提供丰富的绿色休闲空间、活动场所和文化体验空间,金政街节点了增加供居民使用的公共活动设施,杉林岛、疏林草坡等特色景观节点;春馨园节点绿地改造为全年龄段多功能的社区公园,丰富了居民的日常生活,提升了居民的幸福感。

吴淞江园区段作为苏州重要的生态滨水走廊,全长25.2公里,串联了独墅湖、苏申外港、界浦河等多个景观节点,同时以生态优势“赋能”产业发展,打造城市高品质蓝绿走廊与产城融合示范带。吴淞江生态廊道园区段强化产业功能、复合生态功能,是促进城市生态发展的重要引擎,是联动片区创新协作的重要纽带,也是实现生态优势转化为产业服务优势的重要典范。

3.3 以廊道视线视廊控制彰显城市形象

通过分析天际线、视线通廊等情况,结合廊道周边重要观景点及生态景观,提出视廊引导要求。针对不同区段采用透、挡、整等手法,打造廊道沿线视野内景观视觉通廊。结合现有廊道景观特点和沿线资源,因地制宜分类提升沿线建筑界面与景观风貌品质。

阳澄湖是苏州的地理中心,也是“四角山水”的东北一角,湖与城的视线问题尤为重要。相城区苏嘉杭生态廊道植被密度偏大,通透性较差,影响乔木长势,整体观赏性不强。在建设实践中,通过视廊控制,在全线11公里中选取9大景观节点,采取抚育采伐、杂木清理、增加景观层次等措施,构建“透湖”“透景”“透塘”的阳澄湖畔特色生态景观空间。

3.4 以廊道建设促进临界地区协同发展

重点推动临界地区生态环境共治共保和农文旅融合发展,真正做到“相向而行”、互相支撑、协同联动,将建设生态廊道作为打破消极空间、破除邻避效应的入手破题之举。

太仓、昆山、常熟三地以签署合作备忘录、协同发展框架协议等政策形式,形成75个联合行动,将三地临界消极空间转化为积极空间,实现“同根同源、同心同力、同向同行”。工业园区与昆山携手共治界浦河,打破城市边框,这条北起娄江、南至吴淞江,全长6.9公里的生态廊道,未来将成为高品质的生态景观链、滨湖休闲轴、产业创新带。

亮点纷呈,生态廊道建设成效显著

4.1 通过生态廊道建设,锚固了生态本底,促进了城市结构优化

生态廊道的控制与建设构建了网络化的城市生态空间,促进了苏州“多中心、组团型、网络化”的城市结构的形成。在新时期的生态廊道建设中,充分衔接了各级国土空间规划,明确了需要保护和管控的廊道空间,并通过生态修复、生态景观优化等措施促进了生态保护和环境改善,提高了生态系统的稳定性与韧性,也防止了城市的无序蔓延和大城市病的产生。

4.2 通过生态廊道建设,实现了协调发展,提升了人民的幸福感

市域一体化格局下的生态廊道是串联、缝合各板块,实现区域协调发展的重要空间载体,在市委市政府的号召推动下,以生态廊道建设促生态环境共保共治、基础设施与生态廊道的复合打造、共建共享逐渐成了苏州各板块间的共识。同时,生态廊道生态价值的实现也与“以人民为中心”的理念高度契合,网络化的生态廊道为市民提供了丰富的绿色休闲空间、活动场所和文化体验空间,为市民亲近自然、享受生态福利提供了良好的机会。

4.3 通过生态廊道建设,促进了生态优势向经济社会发展优势的转化

在当前的新发展阶段,高品质的城市环境已经成为加快城市绿色转型,支撑高质量产业的重要资源。苏州通过沿高速、沿江、环太湖、沿吴淞江等大力度的生态廊道建设,改善了生态环境,充分激发了生态廊道及其周边区域的城市价值,从而具备了导入新产业的条件,促进了新经济的产生,助力沿沪宁产业创新带、环太湖科创圈、吴淞江科创带等创新空间的形成。

4.4 通过生态廊道建设,塑造了城市形象,提升了城市吸引力

生态廊道既是城市的绿色走廊,也是江南文化的长廊。苏州在生态廊道建设中,始终贯穿了江南文化的呈现和演绎,阐释弘扬城市精神,有效增强城市底气、提振文化自信,提升了城市的形象和吸引力,进一步吸引人才、投资和旅游,推动了城市的经济发展和社会进步。

结 语

在不断外延拓展的快速城镇化进程中,生态文明建设始终是苏州市的发展理念核心。苏州市以生态为支撑、以生态为底色、以生态为基础,通过生态廊道的建设将城市的绿色空间有机地链接起来,为人们提供与自然亲近的机会,同时也为城市的生态系统提供了保护和修复的空间,促进了生态环境的改善和生物多样性的保护。这种生态优先的发展模式,实现了城市发展与生态保护的有机结合。

在新的发展阶段,苏州将继续延续江南水乡的自然本底格局,赓续历史文脉,持续做好城市生态网络格局的构建,并兼顾经济、文化、休闲多元功能,促进生态优势向经济社会发展优势的转化。在这个过程中,苏州市将不断呈现生态文明建设的新成果和新亮点,为实现高质量发展和美丽中国建设贡献力量。

“历史文化保护传承的苏州实践”专栏 Ⅲ│ 推动产城人深度融合:苏州城市空间结构演进与优化

“历史文化保护传承的苏州实践”专栏 Ⅱ │ 加强科技赋能——苏州发布数字孪生古城阶段成果

“历史文化保护传承的苏州实践”专栏Ⅰ│加强顶层设计:出台《关于进一步加强苏州历史文化名城保护工作的指导意见》

原文始发于微信公众号(规划中国):“历史文化保护传承的苏州实践”专栏 Ⅳ │ 以生态廊道建设赋能苏州生态格局网络化

规划问道

规划问道