4月7日下午,国家主席习近平在广州松园同法国总统马克龙举行非正式会晤。两位元首临水而坐,观景品茗,纵论古今。席间,马克龙品尝了两款广东特产茶,使用汝窑青瓷、紫砂壶、广彩等多种精美茶具。广彩又称“广州织金彩瓷”,作为中国外销瓷器的代表之一,展现了生生不息的文化魅力。

广彩,是在广州地区加工制作的一种釉上彩瓷,艺术风格中西合璧、纹样“绚彩华丽,金碧辉煌”,与青花、粉彩并列为中国三大外销瓷器。广彩被西方收藏家称为“Mandarin Palette”,自清中期创制以来风靡全球三百余年,几乎每一个与中国有过贸易往来的国家都订制过广彩瓷器。作为中国彩瓷和西洋画法相结合的陶瓷艺术,广彩已被列入国家级“非遗”名录。

广彩瓷烧制技艺是釉上彩绘的代表,约始于清康熙年间,至今已有三百余年历史。广彩工艺融合了西洋珐琅彩工艺,随着康熙年间本土珐琅彩技术的成熟,欧洲商人来样订制的珐琅彩替代青花瓷成为流行的出口瓷器。

左:广彩锦地开光山水人物纹倭角长方形盘,清嘉庆,广州十三行博物馆藏(图源:网络)

右:广彩洛克菲勒风格山水纹碟,清乾隆(图源:网络)

新航路开辟以来,陶瓷在欧洲大受欢迎,欧洲宫廷贵族的起居空间刮起了“中国风”,中国瓷器成为了十八世纪欧洲洛可可室内风格不可替代的装饰物件,柏林的夏洛滕堡宫(Schloss Charlottenburg)和哥本哈根的罗森堡宫(Rosenborg Slot)至今仍开放有一座保存完好的“瓷屋”,当中收藏了大量中国外销瓷器。乾隆二十二年(1757年)设粤海关“一口通商”,广彩作为一种瓷胎画珐琅器占据了出口瓷器的大宗。

广彩的诞生在中外贸易交流频繁的港口之上,吸纳中国当时陶瓷技法的同时,吸取中西方绘画之所长,不拘一格地吸收五彩、珐琅彩等中国彩瓷工艺的同时,采用西洋构图、填充中国山水人物绘画和锦缎纹样,融汇铜版画、油画、水彩、素描等多种技法。在和洋商不断沟通图案和工艺的过程中,广彩形成了自成一派的艺术风格。“彩笔为针,丹青作线,纵横交织针针见,不需缎锦绣春图,春花飞上银瓷面”,讲述的便是广彩瓷器。

道光、嘉庆年间,广彩达到鼎盛时期,每年出口欧洲的广彩瓷达数百万件至千万件之多。除美国、欧洲外,日本、印度、东南亚、阿拉伯地区等地都订制过广彩瓷器。为应对订单大、生产周期短的外单,许多瓷庄往往会提前准备已彩绘好其它部位的半成品瓷器,以待加绘所需纹章。

广彩制作的颜料和金水最初依赖进口,随着贸易量的增大,广州瓷业开始使用广州本土生产的西洋红、鹤春色、茄色、粉绿等熟料颜料,颜色可以混合调配、绘制后烧制不会变色。广彩样式随着市场需求不断推陈出新,“式多奇巧、岁无定样”。为了节省工期、降低破损率,广彩商行从景德镇订制瓷胎,在广州城外的作坊上彩后低温烧制。

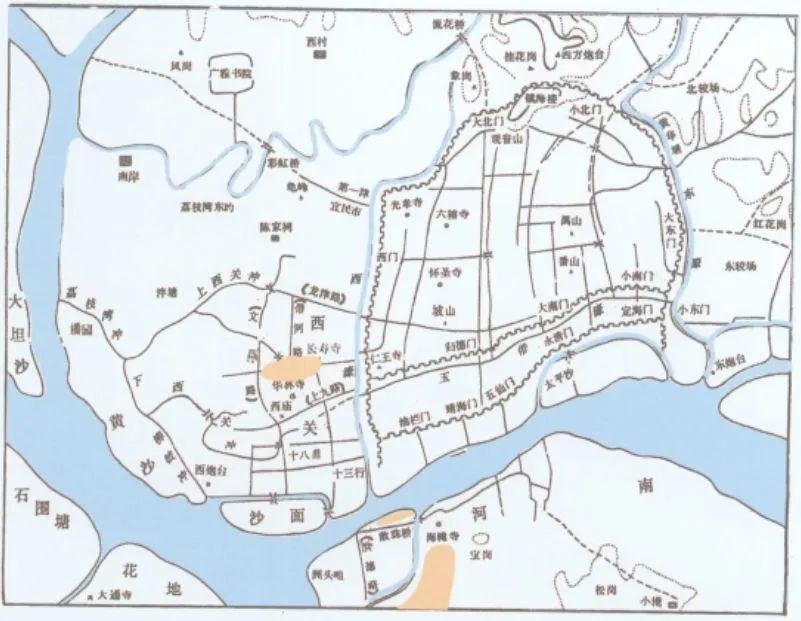

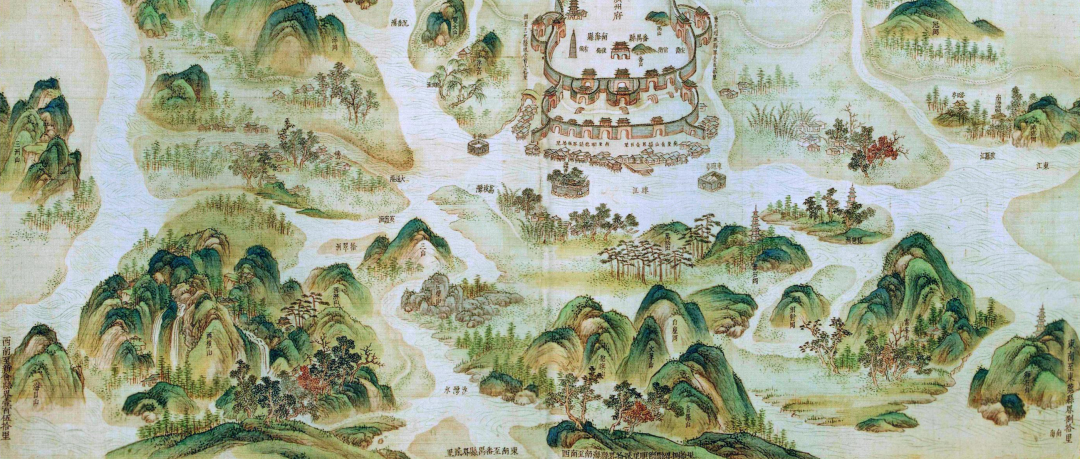

清代广彩生产作坊分布图(图源:参考文献[4])

乾隆年间,广州广彩行业在灵思堂设立行会,位于华林寺前街的毓桂三巷。广彩作坊分布于手工业密集的西关一带,临近酸枝家具市场和玉器街。后由于城中建设过于密集而广彩制作需要入窑加工,广彩作坊逐渐转移到了“河南”(指珠江以南,现广州海珠区)同福中路一带,这里地价便宜,河网密布、交通便利。“河南”海幢寺一带是广东督抚允许外商每月逢八日可在行商陪同下出游的地方,因而广彩生产作坊的生产情形也得以被洋人画家所记录。

清代广州河南广彩作坊(图源:网络)

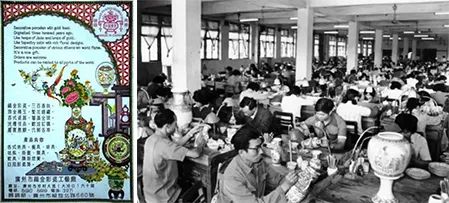

广彩出口繁盛的情形一直延续到了民国时期。经历了抗日战争,许多珠江沿岸的广彩厂家迁往港澳。1956年广州市彩瓷工艺厂筹办,吸引了一批港澳广彩工人回穗,厂址最初设在天成路,后又迁往大德路改名广州市织金彩瓷厂。1976年迁往芳村大道97号,1980年广州市织金彩瓷工艺厂被市政府批准成为对外开放单位,厂内设有专门的陈列接待大楼,每年接待外宾多达四五万人,每年为国家创汇几百万美元。大量产品主要经销中东、欧美、东南亚等地区,成为广州市第一批创百万美元俱乐部成员之一。

左:1970年代广彩瓷厂海报(图源:网络)

右:1980年代,芳村广彩厂制作车间(图源:参考文献[5])

作为外销瓷器,广彩的题材样式接受订制。为迎合欧洲人的用餐方式,一套订制瓷器可包括大小用途各异的杯、碟、盆、碗70余件,一套餐具可超600件之多。纹章瓷是订制餐具中的大宗,在瓷器的视觉中心绘制家族纹章,成为彰显家族实力和身份传承的重要陈设及日用器皿。

苏格兰纹章瓷(1745)年,上下分别是苏格兰门斯特里的霍尔本家族和新斯科省从男爵的纹章,左边绘以航程起点——普利茅斯海峡全景,中间是马德拉斯圣乔治要塞(英国东印度公司在印度建立的堡垒)的景象,右边描绘了终点广州黄埔港。这个高级海军官员订制的纹章瓷描绘了对华贸易的航程。(图源:参考文献[2])

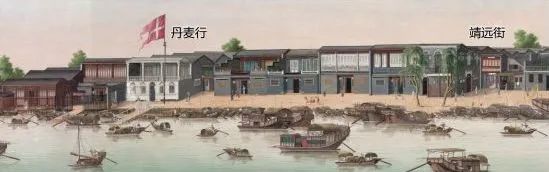

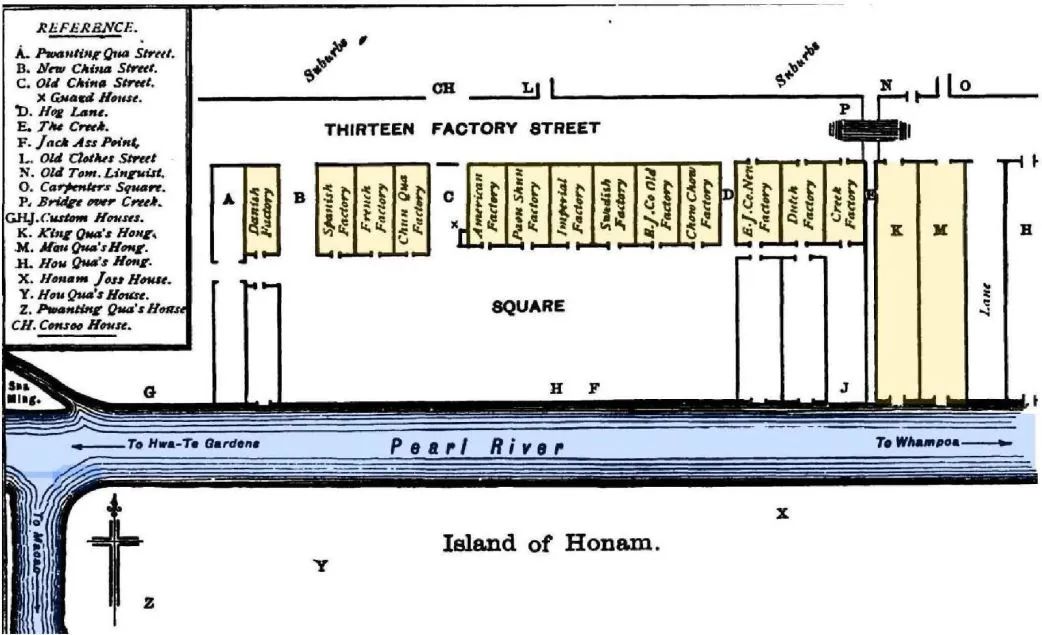

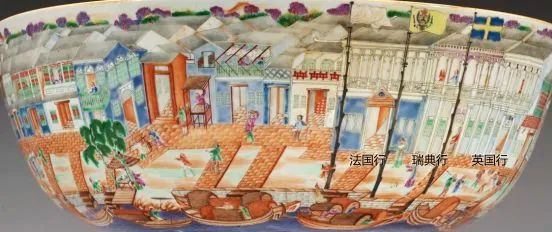

在各式欧式餐具中,有一种称为“潘趣碗”(punch bowl)的酒器,口径达30-40厘米,最早用于在商船上调制英式鸡尾酒,随后也经常用于欧洲贵族的宴饮场合。外销瓷器作为一种纪念物,把当时广州港口的代表性景色纳入瓷碗的构图中。瓷碗转动观赏的过程中,18世纪的广州珠江北岸十三行及沿途风景得以缓缓展开。这种采用特定构图和表现程式描绘十三行全景的潘趣碗被称为“行碗”(Hong),流行于1765-1800年间。

“行碗”以广州全景图为蓝本,采用中国画散点透视的卷轴构图、参考了欧洲城市主题绘画视角,描绘了洋商停留在广州的多处标志性建筑。最早一批设立商馆(factories)的丹麦洋行、豆栏街、靖远街、法国洋行、瑞典洋行、英国洋行、荷兰洋行依次排列,商馆区围合出宽阔的前广场。

上:外销行碗,清乾隆(1736-95),Nils Parkfelt Collection,大英博物馆藏有同批潘趣碗。下同。

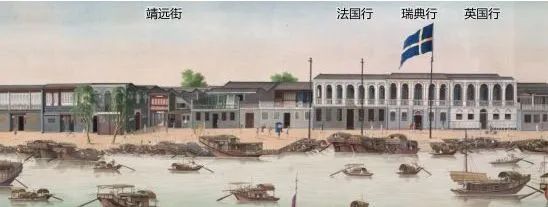

下:《广州全景图》(局部),佚名,1760,大英图书馆藏。下同。

这个版本的行碗几乎完全以描绘商馆区城市岸线的《广州全景图》作为蓝本。1757年在粤海关“一口通商”、防范外夷的政策条件下,外国人的活动范围划定在商馆区。各国洋行在装卸货后的广场设立了西洋风格的商馆,这是外商在广州最早的西洋风格建筑实践。

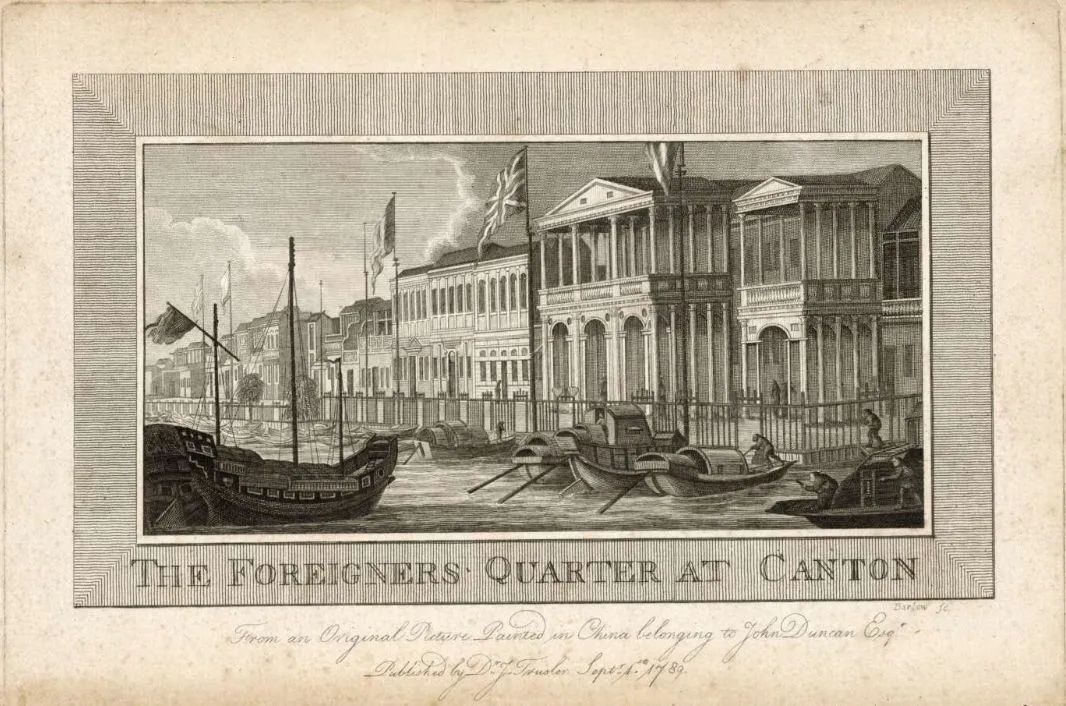

William C. Hunter. The ’Fan Kwae’ at Canton Before Treaty Days,1825-1844.(图源:转引自参考文献[6])

部分临街的商馆仍然采用本土的青砖砌筑,在二楼设置外廊和折窗;丹麦馆则在窗户和门洞上使用拱形山花,二层外廊采用西洋柱式,这是在建筑构件中体现西洋风格的尝试。

垂直于河岸的靖远街是限定与外国人交易的商铺街,行碗描绘的巷门总是醒目地批注着“靖远”,也许这件瓷器正是出自靖远街的瓷器店铺。

靖远街西侧的法国行、瑞典行、英国行则采用底层壁柱+拱形大门、二层柱廊+拱券的立面风格,体现出新古典建筑与本土建造融合的路径。

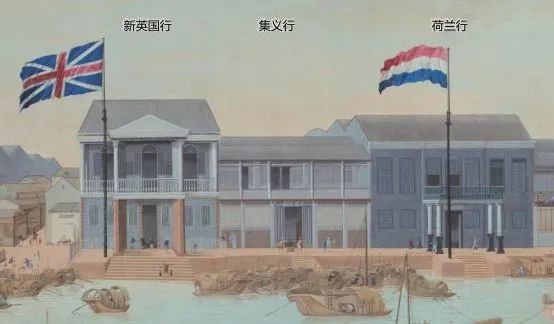

新英国行和荷兰行在不同的行碗中表现方式也最为不同:有的是以国画视角展现入口廊道的垂直空间,有的则是以一点透视表现商馆的正立面。这表现了画匠对于西洋透视画法的吸收。值得注意的是,新英国行和荷兰行采用了单肚的瓷瓶栏杆,这种新古典主义风格建筑构件在当时已经得以采用,并成为一种栏杆范式深刻影响了广州近代民居。

上:外销潘趣碗,清乾隆,Susan Silver Antiques

下:广州十三行洪氏卷轴(局部),佚名,1772,香港海事博物馆藏

新英国行、荷兰行上下两层均设置柱廊的立面形式,在后期的沙面建筑中有所传承。

左:绘画中的广州十三行外国商馆,引自杨秉德,中国近代中西建筑文化交融史

右:The Foreigners’ Quarter at Canton,by John Barlow,1789,大英博物馆藏

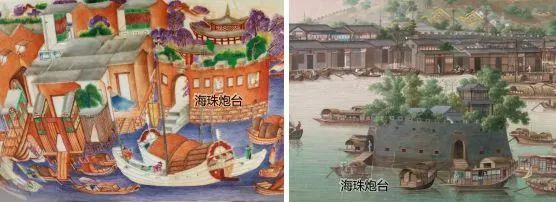

画面的最后,西侧的粤海关监事建筑和东侧西濠涌成为划分商馆区的界限,东侧的翼城内干栏式的滨水商铺向河岸敞开。海珠炮台作为商馆区的军事管理基地,保证着往来商船的安全,也被忠实地呈现。

海珠炮台与西濠涌之间的民居和远处的花塔、白云山却被压缩省略了,说明录入行碗中的景色是外国客户认为是最具代表性而不可省略的、标志着他们在广州的旅途。行碗所呈现的,是广彩匠人按照洋商的要求所忠实呈现的、洋商眼中1770年代的广州。

《珠江风貌》,美国皮博迪·艾塞克斯博物馆藏

作为海外市场大受欢迎的釉上彩瓷,广彩的辉煌从帝国晚期照耀至今,广彩瓷器的制作和题材反映了广州作为国际港口城市的外贸的一个侧影,从广彩瓷中,我们仍依稀能看见二百多年前外国人眼中的这座千年商都。

参考文献

[1]. 曹先勇.绚丽华彩 金碧辉煌——清代外销广彩瓷的历史与特点[J].东方收藏,2021(03):11-17.

[2]. (英)柯玫瑰, 孟露夏, 张淳淳译,中国外销瓷[M]. 上海: 上海世纪出版社. 2014.

[3]. 广东省博物馆编, 广彩瓷器[M]. 北京: 文物出版社, 2001.

[4]. 陈玲玲. 广彩:远去的美丽[M]. 2007.

[5]. 黄艳.海上丝路中的非遗——广彩的文化特质和当代传承初探[J].文化遗产,2015(03):145-150+3-4.

[6]. 刘爽.从全景到街景——从里斯本东方艺术博物馆藏“十三行潘趣酒碗”看“长卷式”城市视野的形成[J].艺术设计研究,2021(01):83-92.

[7]. 刘琼琳. 广州近代商贸建筑研究[D].华南理工大学,2015.

[8]. 顾雪萍,彭长歆.从行栈到商馆:清代广州十三行建筑演变研究[J/OL].南方建筑:1-11[2023-08-25].

供稿|历史文化名城研究所

技术审核|总工程师办公室

编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):金丝万缕间,窥见三百年前的广州城 | 广州味•规划思

规划问道

规划问道