【作者简介】

刘健枭,香港大学建筑学院博士研究生

提要

目前我国规划研究缺乏对创新相关议题的探索,导致规划实践与学科教育两大领域的发展存在现实瓶颈。利用文献大数据对规划研究创新进行初步探索,尝试回答4个具体问题:规划研究的创新如何定义以及与一般的科学领域创新有何区别?如何利用大数据对规划研究的创新进行测度?我国规划研究的创新趋势呈现出何种特点?何种潜在因素在影响规划研究的创新性?辨析创新在规划领域中的内涵,认为规划领域的创新具有“互动性实践”创新的特质,是一种基于“试错学习”“经验移植”以及“反馈互动”的“1 到1.5”式渐进创新——不同于其他“科学技术”领域的“0到1”式颠覆创新。基于“科学学”的研究范式,通过突破性、影响力、新颖性等3 个创新指数,利用4.1 万篇参考文献、11.3万篇引证文献以及89.7万篇共引文献,对来自25 个细分领域的3175 篇规划研究论文的创新性进行测度。从创新之“场”(知识领域)、创新之“源”(知识构成)、创新之“流”(知识影响) 等3个角度对我国规划研究创新的特征进行了归纳。在考虑了6个与知识相关的变量基础上,通过多元回归模型对规划研究创新的影响机制进行定量分析。

关键词

创新;测度;科学学;互动性实践;规划研究

创新是城乡规划在不断变迁的社会环境中统摄多元价值、服务社会发展的中轴坐标。在规划研究及实践与日俱增的趋势下,我国涌现了一批对规划学科发展变迁及知识演进的探讨,为构建具有中国特色的城乡规划理论范式及知识体系奠定了基础。然而,略显遗憾的是,目前鲜有针对创新相关议题开展的探索。创新研究的缺失存在阻滞规划实践与学科教育两大领域发展前进的风险。一方面,规划实践模式目前具有较强的路径依赖和系统惯性,创新反思与评估的不足容易困囿从业人员的创新素养,从而使其在追求实践创新的道路上步履蹒跚。另一方面,当前高校一流学科建设工作受到愈来愈多关注,创新作为学科进步和特色化发展的基石,也随之被提升到前所未有的高度。然而,传统教育者在传授规划知识的过程中也显现出对理论价值及意义解释的疲累,规划的本土创新教育和思维培养乏善可陈,导致学科高质量建设存在现实瓶颈。

有鉴于此,本文利用文献大数据对规划研究创新进行初步探索,尝试回答4个具体问题:第一,规划研究的创新如何去定义以及与一般的科学领域创新有何区别?第二,如何利用大数据对规划研究的创新进行测度?第三,我国规划研究的创新趋势呈现出何种特点?第四,何种潜在因素将影响规划研究的创新性?

1 规划研究创新的内涵辨析

“科学学”是关于科学的科学,为洞察“创新”这个重要但模糊的概念提供了手段。当前“科学学”方法逐渐实现了从“科学技术”领域扩展至社会、哲学领域的成功应用,因此也能解释城乡规划等以“互动性实践”(doing-using interacting)为创新特质的学科。

1.1 “科学学”对科研成果创新性的测度逻辑

在过去相当长的时间中,创新的发生一直被认为具有偶然性。尽管创新对国家、城市、企业具有重要影响的观点已深入人心,但人们对创新的内部机理及驱动要素却一直处于认知洼地。这一尴尬处境直到研发投入、专利信息、科学文献等数据的出现才得以改善,并促进了“科学学”研究的发展,为探索创新的过程和结构奠定了基础。其中,基于文献数据中的学术引用信息,近10年的“科学学”研究为科研创新的内涵提供了丰富的解读视角。

概括而言,科研成果的创新及衡量具有以下特点:①组合性:表现在创新需要对现有知识进行评估和重新融合。王大顺等通过研究发现,如果一篇论文的参考文献包含了较为新颖的期刊组合,那么这篇论文将有更大的概率会成为引用排名前1% 的论文。类似地,D’Este等也认为跨学科研究可以促进科学发现的新颖性。也即是说,创新往往是一个集合的成就,会随着时间和空间的变化呈现出多样性。②延续性:指的是创新的推进有赖于现有知识架构,是“站在巨人肩上的成就”。针对这一观点,Uzzi等在Science 的刊文予以了充分论证。基于对1790万篇论文的参考文献进行分析后他们发现,具有深远学术影响的通常是那些延续了前人常规工作的新颖性研究。③突破性:表现在创新研究出现后通常会对既有知识体系带来冲击和革新式的影响。例如Wu等刊于Nature 的封面文章,基于论文间的引用结构(引用树),提出了一种量化评估科研成果创新“突破性”的指数。该指数可用于衡量一篇新的研究成果在发表后使得以前的学术关注点发生转移的程度。④影响力:引用次数长期以来一直被广泛用于衡量一篇已发表论文的新颖性。例如,通过对不同研究领域论文的引用情况进行分析,Klavans等以及Foster等学者均发现,具有创新性的出版物能够被更多地引用,其作者也更有可能获得诺贝尔生物学或医学奖以及化学奖。

1.2 规划领域之创新作为“互动性实践”创新

尽管“科学学”为规划研究的创新测度提供了多维度见解,但知识的独特积累方式决定了规划的创新模式应有别于其他“科学技术”领域。针对这一论断,Jensen等对创新模式进行二分的开创性研究能够给予有力支撑。具体而言,早期创新研究主要聚焦于由研发驱动的“ 科学技术创新”(science-technology innovation),对基于经验的知识和技能所促成的创新缺乏足够关注。为弥补这一缺陷,Jensen等将创新模式划分为传统的“科学技术创新”和“互动性实践”创新(doing-using-interacting)。其中:“科学技术创新”往往可以通过发明专利进行有效捕捉,该种创新的推动者一般是具有全球影响的科研机构及科技企业,侧重于通过重组知识探求新的规律及科学原理,从而推动实质性的创新进展;而“互动性实践”创新则是一种从工作经验中不断学习、饱含隐性知识和反馈信息的持续性改进及互动过程,这种创新模式是用户或市场驱动的,践行者一般具有地方性。在此逻辑下,规划领域之创新应当属于后者,因为从规划的本质看,规划整体上是一个基于经验的、“边干边学”的“互动性实践”过程。规划的知识是关于行动的知识,规划领域中的创新积累源自于从业者不断的“试错学习”“经验移植”以及“反馈互动”。因此,规划领域的创新应不同于其他“科学技术”领域创新——规划领域的创新是一种从实践和经验中延展出的“1 到1.5”式渐进(incremental) 创新,而“科学技术”领域的创新通常是“0到1”式的颠覆(disruptive) 创新。

1.3 “科学学”视域下的“互动性实践”创新

从“科学学”中“科学技术”的子线索出发,尽管过去一段时间内,创新被视为具有偶然性和激进性,且相关联的技术决定论流派(Technological Determinism) 也持有“技术是自主的并决定了社会结构转变和发展进程”。但从社会学视角来看,“科学技术”的产生及其研究实际上是人类社会活动的范畴之一(technology as social process),属于人类解决社会演进过程中的新兴问题时发明、创造与利用知识的产物。因此,“科学技术”产生与应用的过程是一个“人—社会—技术”的互动性过程,可见“科学学”的应用逻辑亦不能完全脱离于社会性的互动实践。再者,从知识本体论的角度出发,尽管“科学技术”的偶然性与激进性与城乡规划的渐进式有着创新属性上的差异,但是“规划创新活动”植根于时间与空间逻辑下的社会互动性实践之中[24],“规划创新知识”是“规划创新活动”过程中的产物,这与“科学技术”产生于人类社会活动这一“元逻辑”存在共通之处。因而,“科学学”与具有“互动性实践”创新特质的规划领域的创新能够兼容互补。

2 规划研究创新的测度方法

综上分析可见,“科学学”为规划研究创新的探索提供了手段,而对规划作为“互动性实践”过程的本体认识,则将实践性、经验性、知识行动者等知识要素纳入了对规划研究创新影响机制的理解之中。

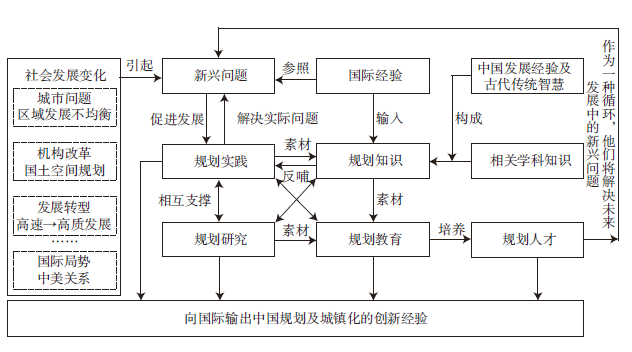

2.1 研究框架

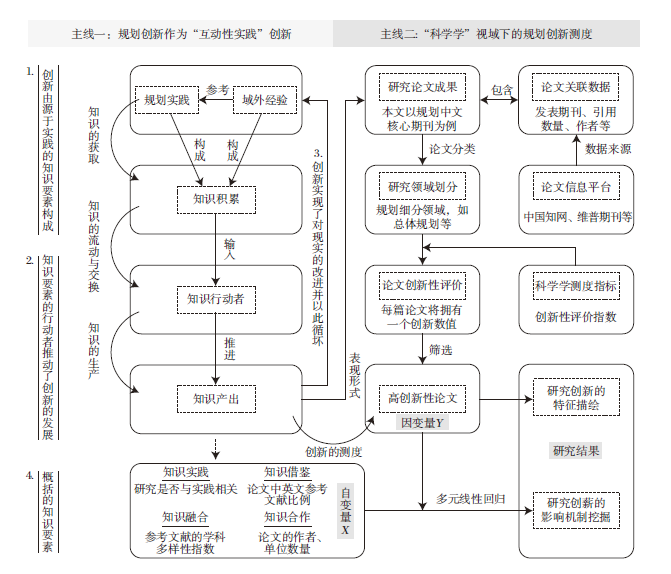

本文研究框架的搭建围绕两条主线展开(图1)。第一条主线,作为“互动性实践”创新,规划领域的创新的生产基础来自知识要素的获取、流动、交换和生产。进一步而言,规划领域的创新由源于实践和经验的知识要素所构成,而知识要素的组织及行动者则推动了规划领域的创新进展,从而使得规划实现了对现实的改进并以此循环。在此线索下,实践性、经验性等知识要素得到了提炼,用于解释创新的影响机制。第二条主线,是基于“科学学”的、由数据驱动的洞见来量化和理解规划知识生产的创新性。研究论文是创新知识产出的主要表现形式。基于引文数据,“科学学”的评价指标可以对不同细分领域的研究论文的创新性进行数值评价,进而描绘学科内部不同研究方向的创新特点和趋势。同时,利用研究论文的创新数值,还可以通过统计学方法定量地去探索创新的影响因素。

图1 基于“科学学”及“互动性实践”创新两条主线的论文研究框架

2.2 创新的测度方法

2.2.1 研究数据

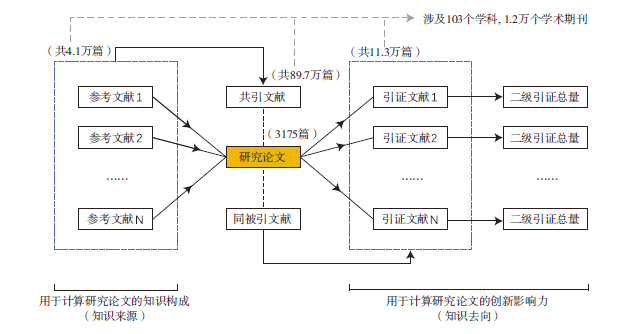

(1) 研究论文数据。本文的研究论文数据来自《城市规划学刊》《城市规划》等6 本规划领域的中文核心期刊。以5年时间为间隔,通过论文被引用的次数为筛选条件,共计筛选出3175篇研究论文(表1),本文将对3175篇研究论文的创新性进行测度。论文采集自“维普期刊”(https://qikan. cqvip. com/),采集时间为2022年6月。

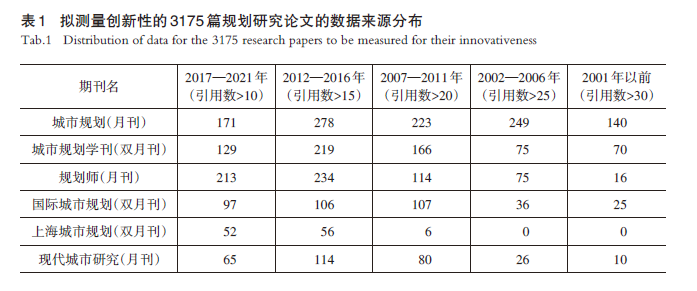

(2) 引文数据。以3175篇研究论文为节点,在“维普期刊”共采集到与其关联的“参考文献”4.1万篇、“引证文献”11.3万篇及“共引文献”89.7万篇(图2)。这些数据将成为后续构建3个创新衡量指数的基础材料(详见2.2.2)。

图2 研究论文与各类引文数据间的关系示意图

(3) 期刊分类数据。学术期刊具有一定的领域表征性,即发表在特定刊物内的研究大多从属于同一专业技术领域,例如管理学相关研究通常会发表在“经济与管理科学”(学科大类) 中的“管理学”(学科小类) 相关刊物内。因此,文献从属的学术期刊的学科分类,总体上能够代表不同的知识类别,进而可通过“参考文献”和“引证文献”对创新论文的知识结构(知识来源、知识流向等)进行分析。基于此,本文以“中国知网”的“学科导航”为依据,对前述引文数据所涉及的1.2万个学术期刊进行了学科划分,共计包含10个学科大类和103个学科小类。

(4) 规划领域划分。在完成对3175篇研究论文进行创新测度后,为更好地呈现不同规划细分研究方向的创新趋势及特点,本文在石楠的研究基础上,对我国城乡规划的知识领域进行了25个类别的细类划分。而后,将3175篇论文分别归到了这25个类别之中(一篇论文可能同时涉及两个类别)。

2.2.2 创新量化指标

根据前述“科学学”对创新衡量指标的特征归纳,构建3个指数对规划研究论文的创新性进行测度。其中,新颖性和影响力指数为本文提出,突破性指数借鉴了Wu等的研究。

(1) 新颖性指数Ni。该指数表达“创新通常是前人工作基础上的多样化知识重组”,主要基于研究论文的参考文献数据进行计算。由于参考文献可被视为来自学术期刊所代表的不同学科领域的知识要素,因此新颖性指数可以通过衡量研究论文知识结构的“多样性”(Di )和“ 延续性”(Ci ) 对创新进行表征。见表2。

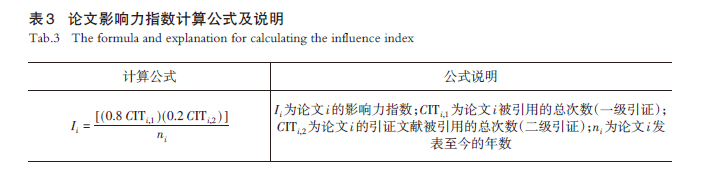

(2) 影响力指数Ii。该指数衡量“新颖的创意常常带来高影响力的成果”,基于研究论文的一级和二级引证文献数据进行测算(表3)。流行和传播是创新的一个重要角度,通过被引用的数量可以衡量研究论文潜在的创新影响力。

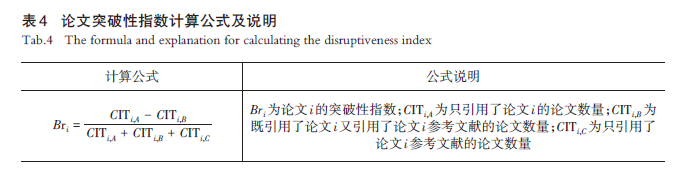

(3) 突破性指数Bi。该指数刻画“新的研究出现后使得以前的关注点发生转移的程度”,基于研究论文的“被引用”和“共引”数据进行计算,通过构建论文间的引用结构(引用树) 来表现创新(表4)。关于突破性指数更详细的介绍可参见Wu等的研究。

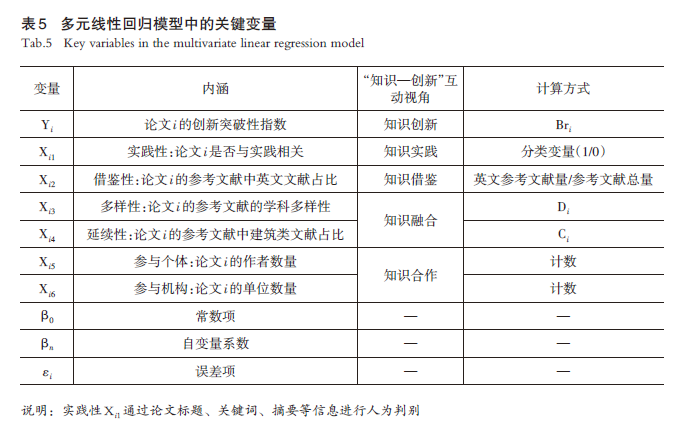

2.3 创新的影响机制

创新知识的产出与多种宏观及微观的影响因素相关联。在通过上述创新衡量指数计算得到3175篇规划研究论文的创新数值Yi 后,基于“互动性实践”创新与知识的互动关系(参见2.1),通过多元线性回归模型,构建6个与知识生产相关的自变量Xi,在微观层面对规划研究创新的影响机理进行探索。下面对模型中的关键变量进行介绍。见表5。

Yi = β0 + β1 Xi1 + β2 Xi2 + β3 Xi3 + β4 Xi4 +β5 Xi5 + β6 Xi6 + εi

3 我国规划研究创新的总体特征

以25个规划细分领域为分析单元,本文从“场”(知识领域)、“源”(知识构成)、“流”(知识影响) 等3个角度对我国规划研究创新的特征进行归纳。

3.1 创新之“场”

3.1.1 知识领域

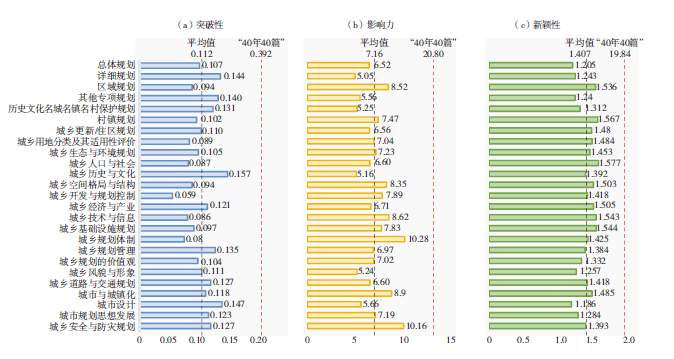

首先,从总体评价结果来看,创新突破性较高的规划细分领域包括详细规划、其他专项规划、历史文化名城名镇名村保护规划、城乡历史与文化等;影响力较高的包括区域规划、城乡空间格局与结构、城乡开发与规划控制、城乡技术与信息等领域;区域规划、村镇规划、城乡人口与社会等领域的新颖性较高。其次,从突破性、影响力和新颖性之间的测度不均衡现象来看,各领域的研究往往难以兼顾3个创新方面,尤其是突破性和影响力之间,即具有颠覆和革新的事物通常难以立刻受到欢迎。从中得到的一点启示是,规划研究仅具有创新突破性是不够的,还要结合“互动性实践”的需要去提升自身的影响力和应用性;而具有影响力的研究也应着力于提升其学术上的突破性。最后,为检验创新测度结果的合理性,本文对2018年“致敬改革开放40年·40篇影响中国城乡规划进程学术论文”进行了创新性测度。结果发现,在突破性、影响力和新颖性等3个创新方面,“40年40篇”的创新性均明显高于均值水准。见图3。

图3 我国城乡规划25 个细分领域的创新表现

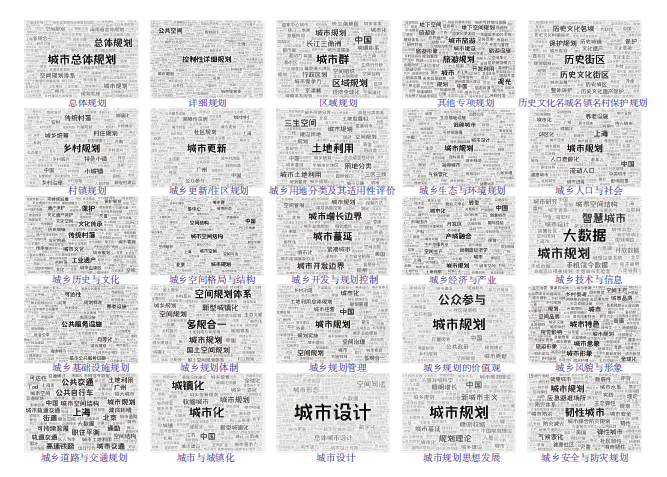

更进一步,具备创新潜力的研究主题的识别为未来规划研究创新的发力点提供了方向。本文在3175篇研究论文中筛选出了25个规划细分领域中创新性较高的论文进行研究主题挖掘,通过对高创新性论文的关键词可视化,可以识别25个细分领域中具有创新潜力的研究方向(图4)。其中,高创新性文献的筛选条件为突破性、影响力、新颖性等3个创新指标排序前20%的文献。分析发现,在25个细分领域中,具备创新潜力的研究方向总体上符合从业人员基本的认知与预期,较好地反映了规划研究创新与宏观背景下的社会演进趋势、自然风险挑战、学科发展变革之间的内在联系。例如:“韧性城市”“弹性城市”“气候变化”等相关研究主题之于“城乡安全与防灾规划”领域;“中国规划理论”“人居环境科学”之于“城市规划思想发展”领域;“公众参与”“公共利益”之于“城乡规划的价值观”领域;“多规合一”“空间规划体系”之于“城乡规划体制”领域;“大数据”“智慧城市”之于“城乡技术与信息”领域……

图4 25 个规划细分领域中高创新性文献的关键词可视化

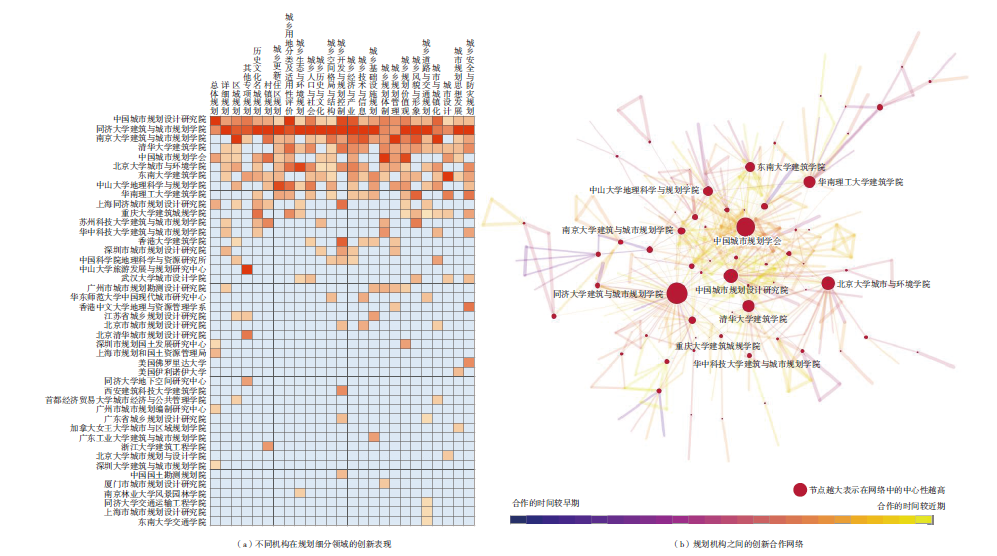

3.1.2 知识行动者

创新研究的产出主体是推动我国规划领域总体创新发展的主要力量。通过对产出高创新性研究的规划机构进行分析,可以识别不同机构的优势领域及社会贡献方向。首先,透过[图5(a)]的上半部分可以发现,少数的规划研究机构产出了多数的创新成果。在25个规划细分领域中,创新研究的产出大多数来自传统的知名院校或规划机构,反映出规划研究创新与高等教育、科研环境、市场实践经验等存在较强的正向关联。其次,[图5(a)]还反映出一些规划机构已形成了具备自身优势及特色的创新经验。其中,同济大学作为我国最知名的规划高等院校,在25个规划细分领域中均具有相对突出的创新表现。对于其他机构的优势创新领域的识别也均与现实情况大致吻合,例如:南京大学优势创新领域在于“区域规划”“城乡规划管理”“城市与城镇化”;东南大学优势创新领域在于“城市设计”;中国城市规划设计研究院的优势创新领域在于“总体规划”“城乡用地分类及适用性”……。最后,通过规划机构在高创新性论文中的合作网络[图5(b)]可以发现,同济大学、清华大学、中国城市规划设计研究院等相对知名的规划机构在创新合作网络中具有较强的中心性,即在创新产出中与其他机构存在更强的连接,并且这种连接呈现出“新”和“强强联合”的趋势。

图5 不同机构在规划细分领域的创新表现及创新合作网络关系

3.2 创新之“源”

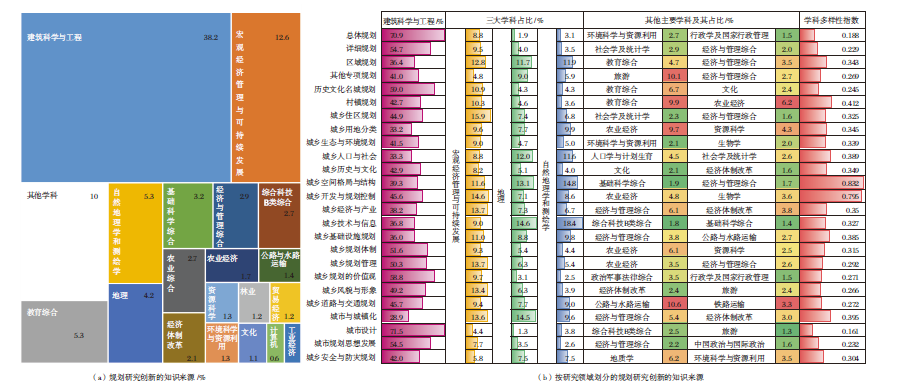

3.2.1 知识构成

知识获取与创新突破性之间存在着正相关。通过对高创新性论文的参考文献进行分析[图6(a)]发现,总体上,规划研究创新的知识主要来源于“建筑科学与工程”(38.2%)、“宏观经济管理与可持续发展”(12.6%)、“自然地理学和测绘学”(5.3%)、“教育综合”(5.3%)、“ 地理”(4.2%)、“ 基础科学综合”(3.2%)、“经济与管理综合”(2.9%) 等19个学科,规划高创新性研究90%的知识源自这19个学科。具体到不同规划研究领域[图6(b)]。一方面,虽然建筑学科在各个领域中都是主要的知识源头,但其占比情况则存在一定差异。例如:在“总体规划”“城市设计”等传统规划领域,“建筑科学与工程”的知识来源占比超过70%,知识来源的学科多样性指数也相应较低;而在“城乡人口与社会”“城市与城镇化”等更偏向社会领域的研究方向中,建筑类的知识占比则相对较低(30%左右)。另一方面,在不同规划研究领域中,知识来源的学科占比也存在一定区别。例如:“城乡生态与环境规划”领域的创新成果表现出对“环境科学与资源利用”“生物学”等相关学科知识的较强依赖;“城乡用地分类及其适用性评价”之于“农业经济”及“资源科学”;“城乡安全与防灾规划”之于“地质学”;“城乡规划的价值观”之于“政治军事法律综合”及“行政学及国家行政管理”……这反映出不同规划领域的创新对知识获取存在着差异化的路径选择。

图6 规划研究创新的知识来源占比

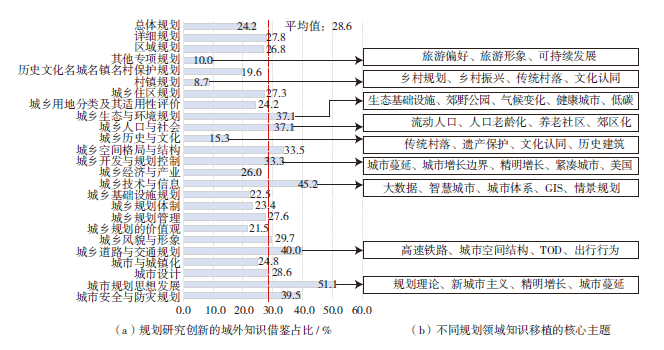

3.2.2 知识移植

国际经验与知识的借鉴对我国规划事业发展与创新存在一种恒常的影响。以论文标题、关键词、参考文献(英文文献>50%) 为筛选标准,从高创新性论文中进一步筛选出了674篇存在明显的国际经验借鉴的论文。进而发现,我国规划研究的创新产出对于国际经验及知识仍具有较强的依赖性, 近三成(28.6%) 的高创新性论文存在知识及经验的借鉴。在25 个规划研究领域中,“城乡规划思想发展”(51.1%)、“城乡技术与信息”(45.2%)、“城乡安全与防灾规划”(39.5%)、“城乡生态与环境规划”(37.1%) 等领域的创新产出更为依赖域外知识[图7(a)]。进一步分析,还可以对不同规划领域中知识借鉴的核心主题进行提炼[图7(b)]。例如:“新城市主义”“规划理论”“精明增长”“城市蔓延”等即是我国“城市规划思想发展”领域的创新研究向国际借鉴的主要内容;类似情况还包括“城乡生态与环境规划”领域中的“生态基础设施”“郊野公园”“气候变化”;“城乡道路与交通规划”领域中的“高速铁路”“TOD”“出行行为”……。另一方面,“村镇规划”“其他专项规划”“城乡历史与文化”等领域的创新成果对于域外知识的移植相对较少,表现出了一定的本土创新趋势。

图7 规划研究创新的国际知识移植和借鉴

3.3 创新之“流”

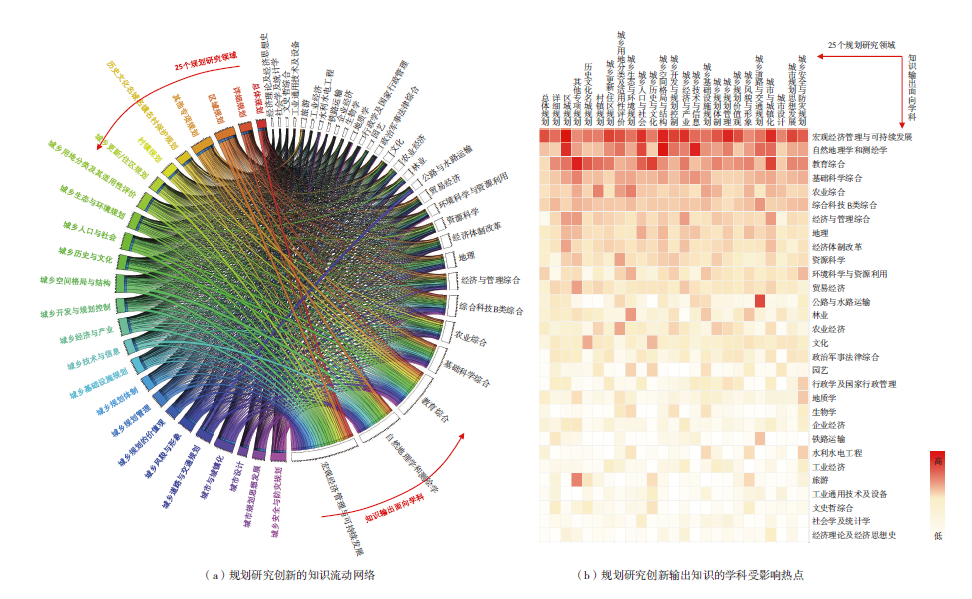

3.3.1 知识流动

通过对那些引用了规划高创新性论文的文献进行分析,可以检视规划研究创新所衍生的对其他学科的科学影响。具体来说,每篇高创新性论文均有属于自己的规划细分领域,而引用这些高创新性论文的研究文献也有属于自己的学科领域。通过分析二者之间的引用关系及数量即可描绘出不同规划细分领域对其他学科的知识输出情况。知识流动网络[图8(a)]是通过和弦图(chord diagram)绘制的,它展现了规划25个细分领域对其他学科的影响。从中可以看出,规划高创新性论文对“宏观经济管理与可持续发展”“自然地理学和测绘学”“教育综合”“基础科学综合”“农业综合”“经济与管理综合”等学科的研究产生了较大影响,即规划高创新性成果更容易成为这些学科研究的基础性工作及信息来源。进一步而言, 通过热力图(heat map) 绘制的创新知识的学科影响热点[图8(b)]更清晰地描绘了不同规划领域的知识输出方向。例如:在“总体规划”“城市设计”等专业性较强的规划领域内,创新成果所影响的学科数量及类型便相对单一;而在“城乡生态与环境规划”“城乡人口与社会”“城乡用地分类及适用性评价”等领域,创新成果则影响了诸如“资源科学”“林业”等更多其他类型的学科。

图8 规划研究创新的知识输出和流向学科

4 我国规划研究创新的影响机制及启示

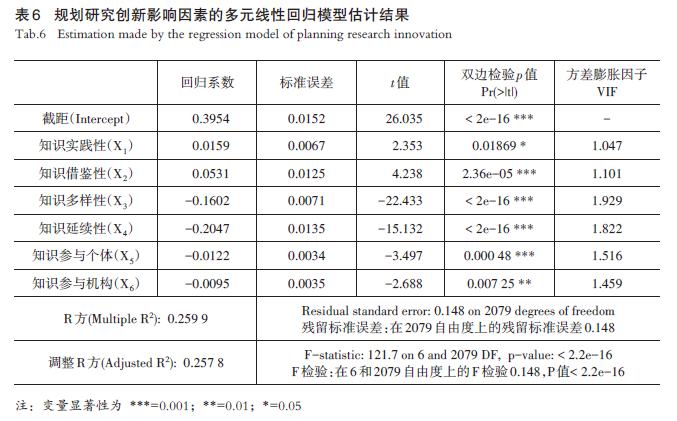

表6呈现了规划研究创新与知识要素之间的多元线性回归结果。首先,6个解释变量的方差膨胀因子(VIF) 均远小于5,说明选取的解释变量相互独立,不存在相关性,可用以共同解释因变量的变化。其次,虽然纳入6个知识相关变量的回归模型只能解释规划研究创新25.8%的方差(R2),但各个知识要素与研究创新之间的关系被很好地进行了刻画:全部变量均在统计学上与规划研究创新存在显著关联。其中,“知识实践性”和“知识借鉴性”与研究创新存在正向关联。创新影响机制的定量分析为规划研究及实践带来了诸多启示。见图9。

图9 规划研究创新的影响机制的启示

4.1 建构“实践—研究—教学”的良性创新路径

多元回归分析从定量角度印证了“规划是关于行动的知识”这一深层认知。不止于此,对规划研究创新的最佳诠释同样源自于社会实践和规划行动。基于对这种“实践—知识—创新”互动关系的理解,应当致力于建立一种“实践—研究—教学”的良性创新路径。这一路径中蕴含了3 个底层关系:首先,从服务发展的应然逻辑看,规划是以解决社会变化引发的新兴问题为使命和导向的,规划实践与社会发展二者相辅相成、彼此成就,规划知识也在行动中得到了累积并为创新研究的产生奠定了基础。其次,解决社会实际问题的规划实践为研究创新提供了养分和素材,激发了规划研究的潜能、活力和延展空间。作为一种互动循环,创新研究将进一步提升规划实践应对关键问题的能力。最后,规划关于实践与研究的经验积累,将通过教学传授给新一代规划学子,他们将秉承更完备的创新知识在国家和社会不止的发展中应对和解决更大挑战,进而不断提升规划的科学性及社会认可度。

4.2 在中国坐标下坚持引介并内化国际经验

规划良性创新路径构建的另一重要环节,是持续引进并内化先进的国际经验。随着国家综合实力和文化自信的提升,我国对西方规划理论的崇拜正在逐步淡化。但是,规划研究创新影响机制的定量分析则道出,国际经验仍是中国规划发展的重要立足点,它将影响未来中国规划的创新发展,因为在未来较长时间内,中国仍是一个处在城镇化过程中的发展中国家,区域、城乡发展不平衡、人口老龄化等问题将持续萦绕在国家发展的路途中。西方发达国家历经上百年发展所形成的经验和教训,仍是中国规划助力国家和民族复兴的重要参照。尤其是环境破坏、能源危机、气候变化等问题,在人类共通的生存需求基础上具有一定的普适性,国际的成功经验或失败教训能够提供有益的参考。这也是从更为宏观的“人类命运共同体”角度,使规划学科能够通过全球性的知识流动而贡献人类发展、屹立世界的重要方式。当然,须警惕拿来主义式的经验引进,要让国际经验适应和融入中国政治体制之中——以中国本土的发展经验和传统文化精髓为本底。

4.3 知识融合应避免“固步自封”和“借而不合”

城乡规划作为国土空间规划的轴心,只有融合其他相关学科的技术和知识,才能有效提升城乡规划的创新性以及国土空间规划的实用性。尽管在规划研究创新影响因素的回归分析中,知识多样性、知识延续性与研究创新呈现出了负向的关联,但这并非否定了知识融合的必要性。相反,在大数据等新兴研究范式不断进入规划研究的背景下,该结果恰恰突显了对既有知识进行“有效融合”的重要性,即要避免规划研究的知识来源的极端化。对此,回归分析结果给出了两点启示。一方面,要避免知识上的“固步自封”。新的研究如果仅是作为前人工作的简单延续,而完全参照了本领域的既有知识,这种相对单一的知识构成方式或许并不利于催生更新的知识。另一方面,要避免过去规划对相关学科知识广征博引却“借而不合”的现象。在一项研究中如果存在过多学科的知识借鉴,往往意味着缺乏重点,这种知识融合方式也难以产生有分量的成果。

4.4 加强科研协作提升中国规划的国际影响

知识参与个体和机构的数量在统计分析上与规划研究创新呈现负关联,这与2019年刊发于《自然》杂志(Nature)的一项关于团队规模与颠覆性创新的研究结果相呼应,即“小团队相较于大团队更能做出颠覆式的创新成果”。当然,这一结论在规划这类“互动性实践”学科内,可能具有更耐人寻味的解读。一方面,尽管目前规划的创新性研究趋向于由少数作者及单位完成,但在现实中,将知识和经验以论文形式予以呈现的行业大腕,其背后往往存在一个成熟的业务团队以及他们丰富的研究及实践经验。另一方面,在知识全球化的背景下,加强科研协作特别是针对重大议题开展的跨国机构间的合作,能够通过存在反差的知识的碰撞,有效增强规划的先进性和实用性。典型的例证是,近年来在一些重大项目的方案征集中,已能时常看到中外单位作为联合体进行项目申报。因此,应当意识到,无论研究参与者数量的多寡,多学科合作必然代表了知识进步的长远趋势。

5 结语

创新是中国规划引领社会发展的磨刀石,也是中国规划于世界规划中独树一帜的源由。中国的城镇化在世界城市发展的经验中被视为一种“不合理”的存在,西方“主流”理论在中国大量且丰富多样的规划实践面前显得苍白无力。文化和制度自信的日益增强,让人们笃信中国城镇化已走出了自己的道路。在向着第二个百年奋斗目标迈进之时,中国式城乡现代化之路的智慧与创新经验应当进一步去总结和研究,以使中国规划成为世界规划理论及知识体系的重要组成部分,从而更好地服务于人类共同的美好人居理想。

本文引用格式:刘健枭. 规划研究创新初探:内涵、测度、特征与影响机制——基于“科学学”及“互动性实践”创新的视角[J].城市规划学刊, 2023(3): 56-65. (LIU Jianxiao. A Preliminary Study of Innovation in Planning Research: Connotations, Measurement, Characteristics, and Impact Mechanism in the Perspectives of ‘Science of Science’ and ‘Doing-Using-Interacting’ Innovation[J]. Urban Planning Forum,2023(3):56-65.)

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章

欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2022年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】规划研究创新初探:内涵、测度、特征与影响机制——基于“科学学”及“互动性实践”创新的视角 | 2023年第3期

规划问道

规划问道