《拙政园图咏》研究——以槐雨亭为中心

拙政园始建自明人王献臣,其建基于唐人陆龟蒙别业及宋代胡稷言五柳堂、元代大宏寺的旧址,当时园中主厅堂若墅堂之名便出自陆氏至交皮日休对陆宅“不出郛郭,旷若郊墅”的赞美。待王献臣殁后,是园经多次易主、改建与修缮后,呈现出今天的面貌。1997 年,拙政园被联合国教科文组织批准列入《世界遗产名录》。

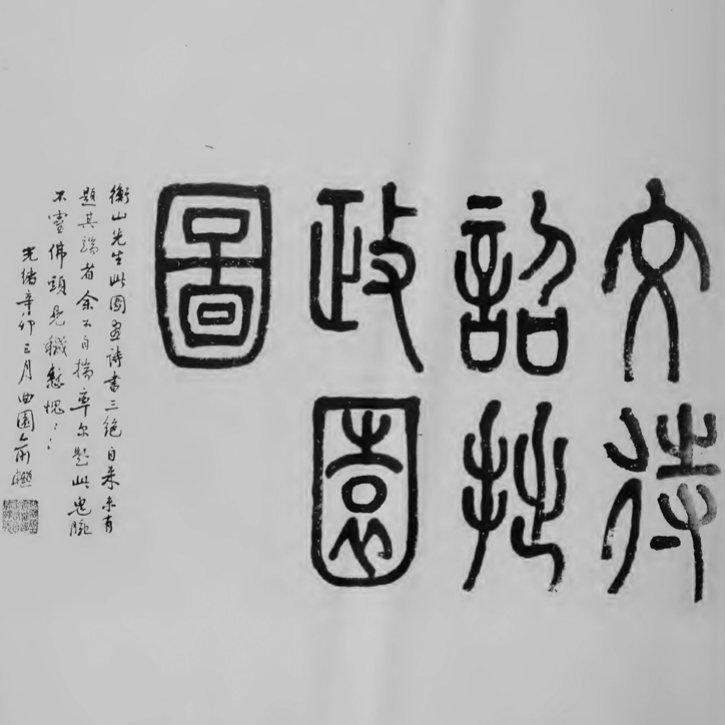

图1 俞樾题写《文待诏拙政园图》

《拙政园图咏》的首位拥有者自然是王献臣。之后的数百年间,其藏处并不为人所知。至清代中叶,是册先后为海宁胡豫波、海昌朱仲青以及鄞县蒋芝舫所珍藏。民国初年,其为一位匿名的苏州富商所有,他为避免旁人窥探,竟将其收藏于家族墓地,这也体现了文徵明画作的非凡魅力,以至清人钱杜于册后的跋文中记载他赏阅再三后“病魔退避三舍矣”。于今,是册藏处不明。

其二,如前所述,是册采用的绘画风格类似赵孟頫的“青绿山水”。赵孟頫系文徵明最为心摹手追的先贤人物,文氏于画家生涯的前半段参考并模仿赵氏的画风,于后半段亦未完全抹去赵氏的影响。现下的研究者普遍认为是册体现了文氏后期的“避居山水”风格。“避居山水”的概念由石守谦提出,特指文徵明于 1527 年自京城返回苏州之后所开创的绘画风格。此类山水画沿袭元四家之一王蒙的笔法技巧以及表现特征——山势极具动感、蕴含的情绪激烈,“是在这种绝望的心情下(指宦途生涯的最终失意,笔者注)所制作的,可以视为纾解他(指文徵明,笔者注)在不遇的情况下祈求避世隐居的‘避居山水’”。然而,笔者认为,《拙政园图咏》的绘画风格与之截然相反,笔触柔和、意境恬淡,并未见有负面情绪的堆砌。

1 “犹自移床卧晚凉”——槐雨亭的避世

文徵明将王氏拙政园中的景象分为31幅景画,每幅景画对应一处景点。同时,他为每处景点各赋诗一首,并题写成诗页,与画页并置。

本节将有关槐雨亭画、诗的解读分列为独立的小节,但如此安排并非有意引导阅读者认为二者的关联薄弱,相反,本节尝试说明景画与景诗是紧密合作的状态。正如冯仕达对陈从周先生将园林照片与宋词选句并置的评价:“陈教授的图文并置重新开启了图像的思辨性,让读者能够重新评估照片的真实性,同时观者希望锁定客观事物的视觉冲动也得以缓解。并置促使观者反复观看并穿梭联想,这使并置成为一种文化实践。”据上述认知,笔者认为,观赏《拙政园图咏》的过程并非仅仅是一次基于主观审美的体验,更是一次基于客观事物进行更深入解读的尝试。

1.1 画页中的槐雨亭

画页中的槐雨亭(图 2)坐落于溪涧的一畔,屋面下沿露出茅草的痕迹。槐雨亭的体量感明确,掌控的领域被分明地廓清:下部的基座将亭子托离地面少许,四角的木柱撑起屋面,正面敞开、余下的三面则围以下槛并饰以横向的栏杆。

图2 《拙政园图咏 · 槐雨亭》画页

几株繁茂的树木居于槐雨亭的左侧(即画页的右侧)并围簇成一团,再左,一座山峰如护卫般拱翼着亭子;一株秀树倾斜着立于槐雨亭的右侧(画页的左上方),树冠往两旁张开。这些景物与槐雨亭共同构成了该处景点的核心区域。

1.1.2 作为“圆”的画页

中心化的构图模式与文徵明的文字描述有所悖离。无论《王氏拙政园记》还是对《槐雨亭》诗的注记,文氏皆选用“临”以定义槐雨亭与溪涧的位置关系,而“临”字寓意两者之间的状态是毗邻的。不过画页描述的景象却与此番表达有所抵牾,文徵明将槐雨亭推离溪涧的驳岸,安置于后方。

方正的画页设定了另一层次的“边界”,这道边界亦失效了。此幅画页类似于郝大维(David L. Hall)与安乐哲(Roger T. Ames)定义的“圆”——并非借由边缘确定,而是以内部的圆心为起始向外部不断地扩张——进而营造一处无限延展的世界。槐雨亭与周边的景物正是处于这个世界的中心,而它们又围绕着亭中的一位老翁——是翁惬意地盘腿而坐,宽松的袖袍垂落——提供给他一处安稳的庇护之所。

王献臣自号槐雨,槐雨亭系拙政园31景中唯一一处从命名上便直指园主的景点,王氏对于此处景点自是别具深情。那么处于景画中槐雨亭内部的老翁是否就是王献臣本人?文徵明又意欲将他放入何种世界之中呢?

细读诗页,笔者发觉景诗与景画实则共奏一曲。文徵明描摹的世界于奏鸣中愈加清晰(图 3)。

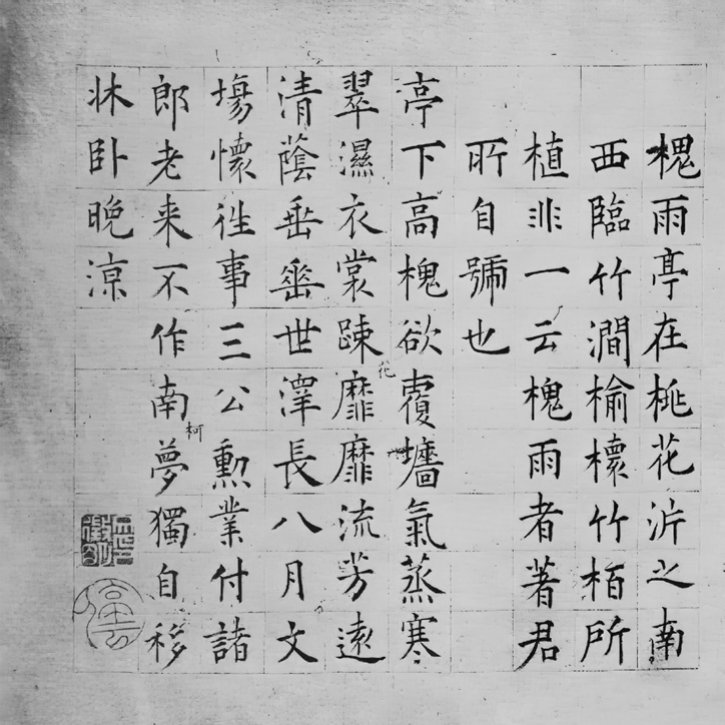

图3 《拙政园图咏 · 槐雨亭》诗页

槐雨亭在桃花沜之南,西临竹涧,榆槐竹柏,所植非一。云“槐雨”者,着君所自号也。

亭下高槐欲覆墙,气蒸寒翠湿衣裳。

疏花靡靡流芳远,清荫垂垂世泽长。

八月文场怀往事,三公勋业付诸郎。

老来不作南柯梦,犹自移床卧晚凉。

景诗的注记共有两句:前一句以桃花沜、竹涧定位槐雨亭,并指出植栽的多样化;后一句提示景点与园主的紧密关系。

景诗的前两联补充了景点的视觉特征。其中第二句、第三句给出特定的气候特征与气味特征。感官体验的多元化以及环境的具体化使得代入式想象(vicarious imagination)成为可能。当观赏者(王献臣)被引入册页之中,外部视角与内部视角之间的界限不再明确。

景诗的后两联并未继续描述景物的形象,叙述者的身份亦有所转变。

1.3 穿梭——寓意的浮现

冯仕达将陈从周先生的图文并置与中国的传统理念“比兴”系于一处,并援引了黄俊杰的阐释,“‘兴’意味着出现、唤起——过往的事件唤起一些感悟;‘比’意味着类比或‘隐喻’,从遥远的、已知的历史事物到崭新而不确定的当下”。冯仕达据此指出,通过“宋词所描绘的场景与摄影场景之间的类比”,阅读者得以领悟“陈教授的园林体验当中有一种模糊而丰富的感性理解”。

在本幅对页中,文徵明的诗意笔触提供了两份作为阅读基础的文本,观赏者(王献臣)的视线于二者之间游弋,文本的独立性因此被模糊了。如前所述,景诗、景画所激发的想象蕴含了多元的感官经验。

景诗、景画的互涉使得静态的状物转变为动态的呈现,槐雨亭的寓意亦得以显现。

2 以槐雨亭为核心的景域

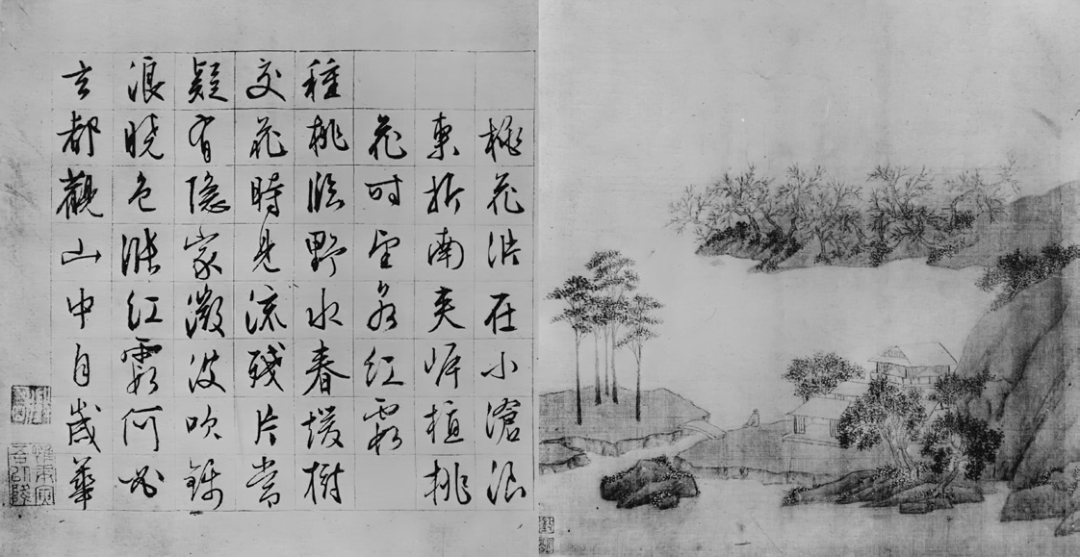

“……亭(指得真亭,笔者注)之后,为珍李坂,其前为玫瑰柴,又前为蔷薇径。至是,水折而南,夹岸植桃,曰桃花沜,沜之南,为湘筠坞。又南,古槐一株,敷荫数弓,曰槐幄。其下跨水为杠。逾杠而东,篁竹阴翳,榆樱蔽亏,有亭翼然,西临水上者,槐雨亭也。亭之后为尔耳轩,左为芭蕉槛。凡诸亭槛台榭,皆因水为面势。自桃花沜而南,水流渐细,至是伏流而南,逾百武,出于别圃丛竹之间,是为竹涧。竹涧之东,江梅百株,花时香雪烂然,望如瑶林玉树,曰瑶圃。……”——《王氏拙政园记》

《王氏拙政园记》的前半部分完整地描述了这座明代园林:文徵明以园中的中心景域(梦隐楼—若墅堂)为起始点,展开一条先后经过三十一景的游览路线,并定格于一个鸟瞰视角:“凡为堂一,楼一,为亭六,轩、槛、池、台、坞,涧之属二十有三,总三十有一,名曰拙政园”。

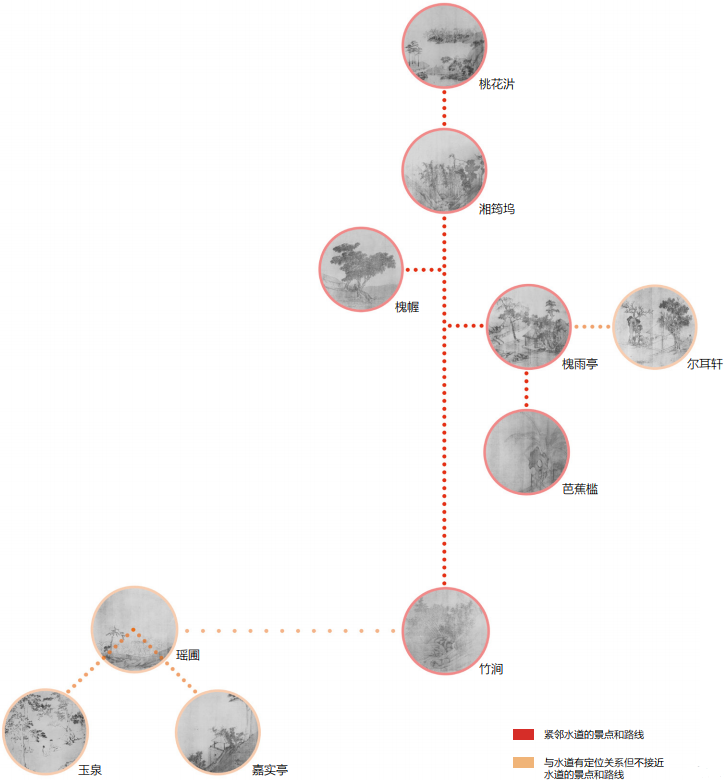

文徵明拟定的游览路线与水体的关系极为密切:前半段围绕着中央水池以及位于园中西北隅的水花池展开,后半段依托“水流渐细”的溪涧向南发展。溪涧分自中央水池,并以桃花沜所处的区域为起始点,渐次流过湘筠坞、槐幄、槐雨亭、芭蕉槛,溪涧的末段成为一处景点,即为竹涧。至此,游览路线脱离溪涧,径直来到位于园中巽隅的瑶圃,最末两处景点嘉实亭、玉泉位于瑶圃内部(图 4)。

图4 依托溪涧发展的后半段游览路线

园记中的方位描述极为简单且罕有表达景点之间的距离,文徵明将这座园林抽象为一张近于正交结构的均质网格,而 31 景分缀于其节点处。不过,实际的景象无疑更为复杂,景点之间的组织结构也更为立体。

以溪涧为例,园记持续地描述它的流动方向:“水折而南”“又南”“伏流而南”。文徵明将方位词固定为“南”,似乎意图告知阅读者:溪涧的形态是径向延展的。笔者参照是册中的相关景画,发现并非如此:溪涧是扭曲蜿蜒的;地势亦颇有变化——湘筠坞的“坞”意指凹谷,槐幄、槐雨亭与尔耳轩之间的地带较为平缓,芭蕉槛位于一处距离水面较远的山台,竹涧又重现凹谷的状态,倾斜的山坡频繁地出现于溪涧的两畔,西岸有效地隔绝了中央水池。

鲁安东引入认知地标(cognitive landmark)的概念以分析王氏拙政园的空间格局,他认为,“认知地标是指那些由于唯一性、显著性、意义性或者原型性而从环境中凸显出来的支撑节点,它被用于组织空间信息以及帮助空间导向”,并辨认出槐雨亭为园中“一个重要的空间节点”。

以景诗的注记而言,槐雨亭定位了湘筠坞、槐幄、尔耳轩和芭蕉槛四处景点;以园记而言,槐雨亭定位了槐幄、尔耳轩、芭蕉槛和竹涧四处景点。

2.1 场域中的三组对应关系

2.1.1 槐雨亭、槐幄——南柯梦醒

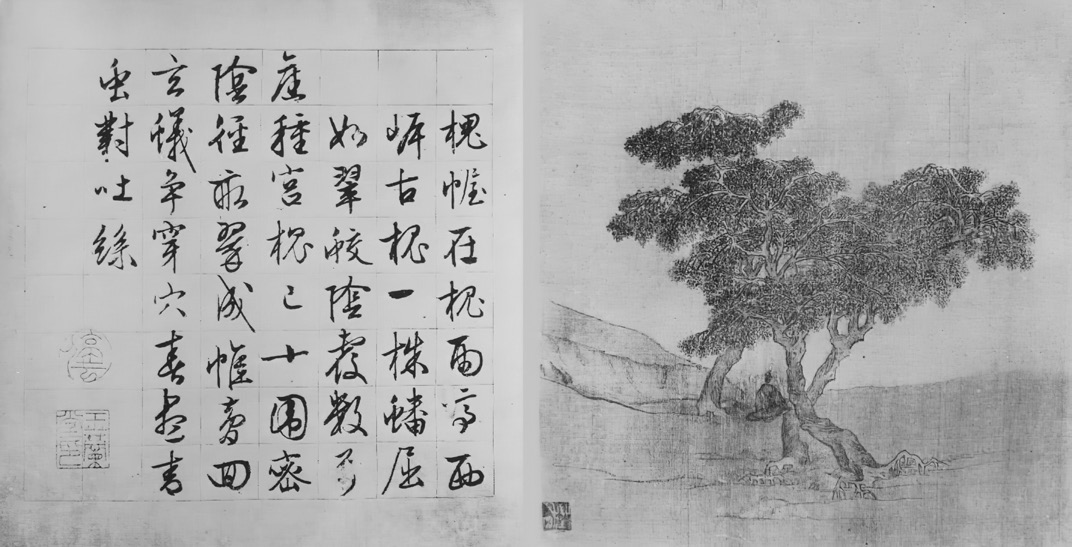

槐幄在槐雨亭西岸,古槐一株,蟠屈如翠蛟,阴覆数弓。

在文徵明拟定的游览路线中,槐雨亭位于槐幄之后,“……曰槐幄。其下跨水为杠。逾杠而东,……槐雨亭也……”,文氏指出两处景点分处溪涧的两畔。在《槐幄》诗的注记中,文徵明进一步确认了“槐幄在槐雨亭西岸”(图 5)。

图5 《拙政园图咏 · 槐幄》

同时,《槐雨亭》与《槐幄》两首景诗都使用了《南柯太守传》中淳于棼梦境的典故,以指涉王献臣的仕宦生涯。细读两首景诗,笔者认为两处用典的蕴意存有表意层面的差异:《槐幄》诗后两句描述了类似大梦初醒且尚未自梦境中全然退出的状态;《槐雨亭》诗则是在表达接受现实之后的自嘲了。

钱馨指出,两首景诗的差异与景点的顺序安排亦是吻合的:游历于景点之间的动态路程与园主的人生经历分享了同一条路线,王献臣自溪涧西岸的槐幄跨过小桥来到溪涧东岸的槐雨亭,犹如自前世来到现世。她总结道:

“槐幄一景是南柯一梦的发生伊始,槐雨亭是已经完成了一生一次的南柯梦,从开始至终结,由终结到新的开始,景点的意义设计上具有流动性和循序性的情感历程,浮生若梦,而梦已至醒,虽然怅然若失,心中有叹,还是因‘老来不作南柯梦’,反而得到了真实的平静与安和,因现实无法达到,而寄托三公勋业的期望。这二处景点,是主人体会自身生命经历,以此情感所命名的景观。”

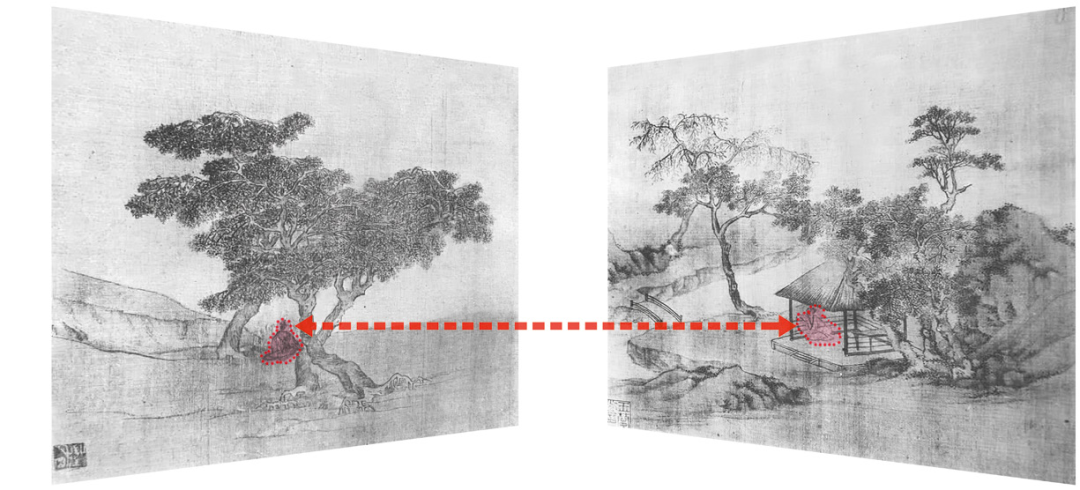

两幅景画中亦埋入了一些线索,以进一步明确两处景点之间的联系。在《槐幄》画中,一位男子身着缁衣侧身静坐于三株槐树编织而成的帷幄之下,目光向右投出画幅之外;而于槐雨亭画中,亭中老翁的视线投往画面左侧。画中人各自在隔岸的景点中注视着彼此(图 6)。

2.1.2 尔耳轩、芭蕉槛——“树一石”模式与文人品味

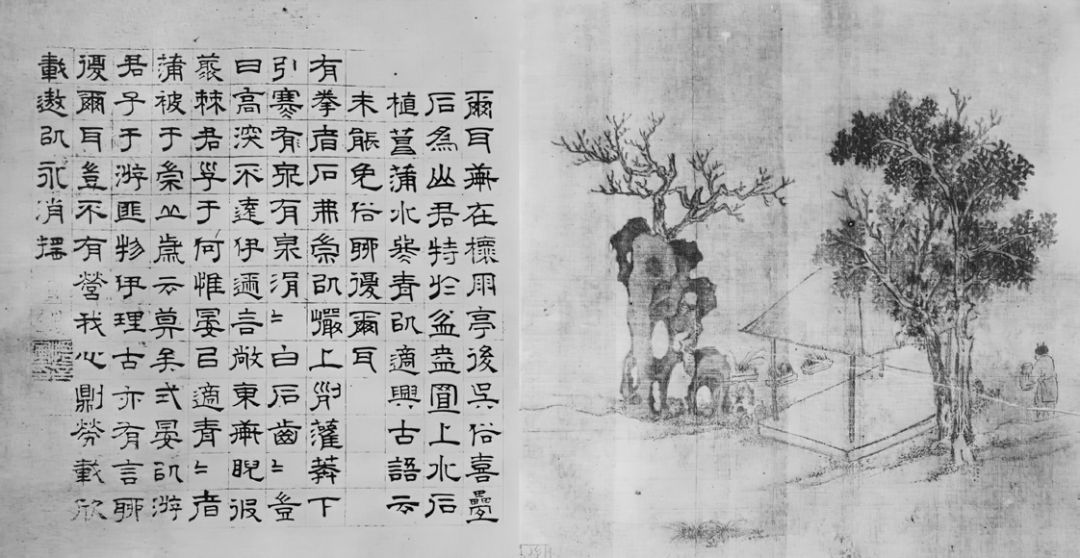

尔耳轩在槐雨亭后。吴俗喜叠石为山,君特于盆盎置上水石,植菖蒲、水冬青以适兴。古语云:“未能免俗,聊复尔耳。”

“未能免俗,聊复尔耳”出自“竹林七贤”之一的阮咸。这则典故至少有两层蕴意:其一,有以简朴对应奢侈之意;其二,有顺应习俗之意。

此处之“习俗”应指“吴俗喜叠石为山”。按与文徵明生活于同时代的黄省曾之言:“……至今吴中富豪竞以湖石筑峙,奇峰阴洞,至诸贵占据名岛以凿,凿而嵌空妙绝,珍花异木,错映阑圃,虽闾阎下户,亦饰小小盆岛为玩……”王献臣于尔耳轩特置水石盆景三件,以示反对“湖石筑峙,奇峰阴洞”的奢靡之风,这便是景名之来由(图 7)。

图7 《拙政园图咏 · 尔耳轩》

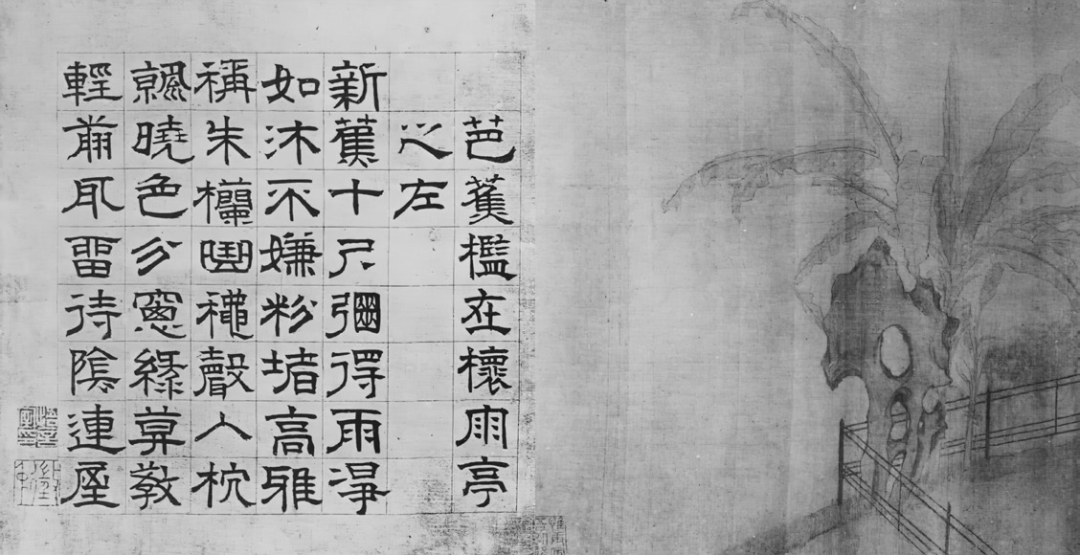

图8 《拙政园图咏 · 芭蕉槛》

两处景点皆采用了“树-石”配对的组景模式。

以图像史观之:至迟于初唐,“树-石”模式已成定式,但那时,置石在画面中所占的比重远不及植栽;至宋代,置石与植栽的体量已能匹配,“树-石”模式呈现为均衡的状态,彼时的宫廷画家以之作为贵族、仕女的庭院生活的背景;至元代,“树-石”模式展现为全新的图式,一批精雅能文的官宦画家聚焦于“树-石”的优雅姿态,将它们从庭院中独立出来以作赏玩;至明代的中、前期,顾凯认为,彼时的文人画家沿袭了元代前辈创造的图式,“树-石”模式依然受到青睐。

同时,“树-石”模式亦᠀展了园居生活的物质性与感官性:在《芭蕉槛》诗中,文徵明点明品味是如何影响场所氛围的:“秋声入枕凉,晓色分窗绿”联聚焦于景物的声音以及光影的色彩,“留待阴连屋”一句则指出芭蕉能提供给隐匿于景画中的建筑物以一片阴翳。

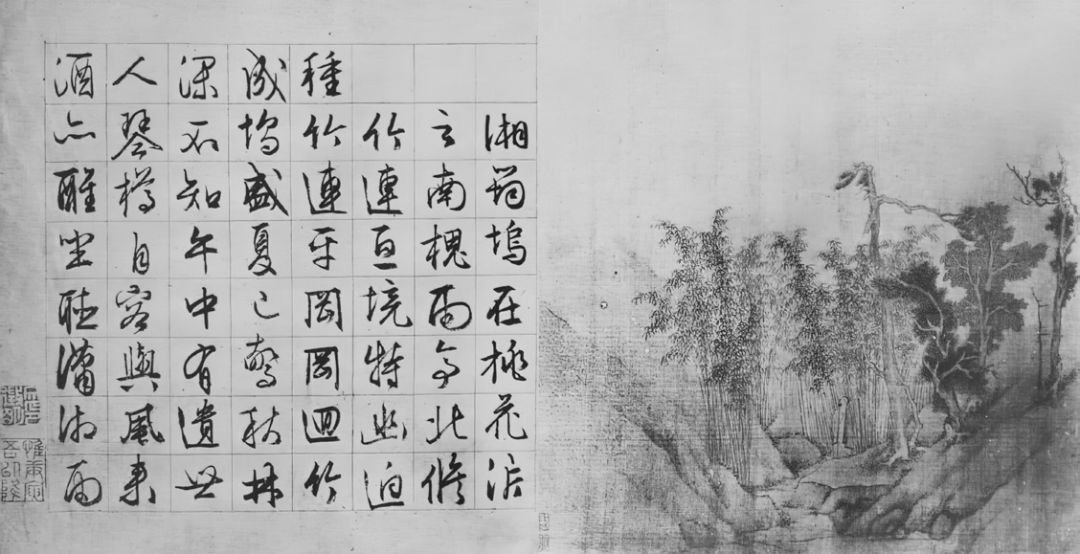

2.1.3 湘筠坞、竹涧——沉浸性氛围与定位型节点

湘筠坞在桃花沜之南,槐雨亭北,修竹连亘,境特幽迥。

种竹连平冈,冈回竹成坞。

盛夏已惊秋,林深不知午。

中有遗世人,琴樽自容与。

风来酒亦醒,坐听潇湘雨。

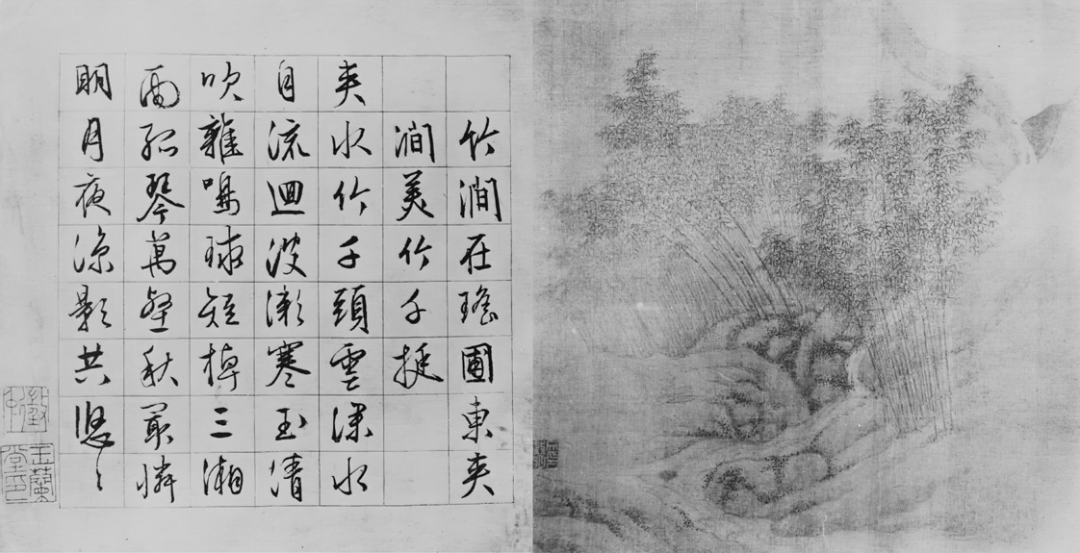

竹涧在瑶圃东,夹涧美竹千挺。

夹水竹千头,云深水自流。

回波漱寒玉,清吹杂鸣球。

短棹三湘雨,孤琴万壑秋。

最怜明月夜,凉影共悠悠。

湘筠坞(图 9)与竹涧(图 10)皆以竹作为主要的景物,地貌特征亦类似——两岸的山坡高起,溪涧则从凹谷中间流过。是故,两处景点的氛围具有感官层面的共性。

图9 《拙政园图咏 · 湘筠坞》

图10 《拙政园图咏 · 竹涧》

文徵明通过声感的描述指出两处景点的清幽——唯有置身于静谧的环境中,细微的声音才能凸显并被悉心感受。无论“坐听潇湘雨”,还是“清吹杂鸣球”,指涉的都是清风吹动竹林所激发的乐响;《竹涧》诗的第三句“回波漱寒玉”关注到水流互相冲击的声响,第六句“孤琴万壑秋”引入了悠扬的琴音。而《湘筠坞》诗亦暗示了琴音的存在。

同时,两处景点皆是私密场所:于《湘筠坞》诗,遗世人悠闲自得地把玩琴弦并畅饮美酒,而当视线转向《湘筠坞》画时,会看到文徵明置入的一名仰首于竹林间的男子;于《竹涧》诗,文氏以物代人,“短棹”“孤琴”暗示竹林间有某位孤客,景诗的末联营造了一幅月夜下的场景:匿名的林中人与影子“共悠悠”。

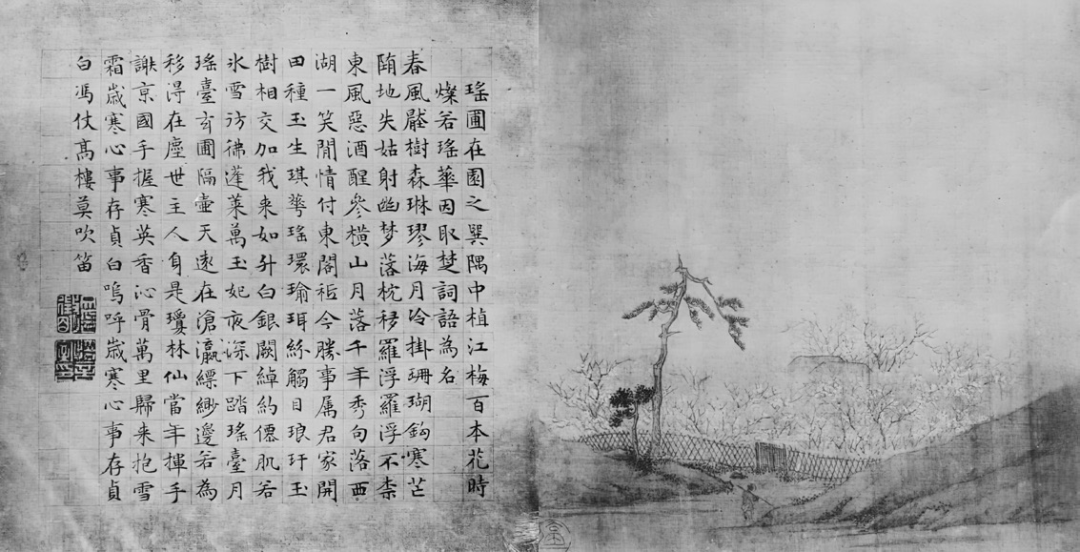

文徵明的描摹颇具王维《竹里馆》诗的美感:“独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。”王维笔下的场所具有收缩性,月光汇聚向“独坐”于林中的居士。他置身于竹里馆的中心区域,享受片刻的孤独。湘筠坞与竹涧或许并不具有禅意,却同等地体现出沉浸式特征,迥异于一派“平远”风光的桃花沜(湘筠坞之前)(图 11)以及“中植江梅百本”、恍若仙境的瑶圃(竹涧之后)(图 12),凸显为游览路线中的定位型节点,定义了以槐雨亭为核心景点的景域的边界。

图11 《拙政园图咏 · 桃花沜》

图12 《拙政园图咏 · 瑶圃》

无论是“风来酒亦醒,坐听潇湘雨”,还是“最怜明月夜,凉影共悠悠”,都表达了处于湘筠坞与竹涧的“遗世人”沉醉于此际的景象,忘却世俗纷杂的心态。

2.2 闲隐的场域

“园林是在行与居中触发转喻的训练”,穿梭于过去与未来的时间之“线”并非意在诱发趋于普遍的怀古情绪,也不是提供片面的、模糊的乐观心态,而是为了确认当下所见之“鲜活”。在这里,心理因素、历史典故、物象条件、感官体验反复地出现,进而编织为紧密的网络:

其一,槐雨亭 – 槐幄。两处景点以槐树作为主要景物。槐雨亭因其显著的意义性成为核心场所,位于溪涧另一畔的槐幄与之共享“南柯梦”。两处景点借典故的隐喻性指涉王献臣的人生经历。其中槐雨亭凸显出王氏疏离孜孜钻营的前半生的决心,同时确立“隐”的主题;

王鸿泰此般归纳道:“空间是一个隐退的据点,也就是说这是一个离异于世俗社会的另一个场域……这种空间的经营本身就是一种‘非世俗’人生的根据和起点……园林的修筑实有经营‘另一种人生境界’的意味”。王氏拙政园中以槐雨亭为核心景点的景域正是王献臣疏离前半生的纷扰并实践既“隐”且“雅”并“闲”的人生观的据点。

同时,“明代士人‘闲隐’理念的建构与‘文雅’生活的营造,是一个与世俗世界相互离异,重新对话,另创心境的过程”。人生观的再拾隐含重构与现实世界的关联的企图,亦有转变所属社群之意。

3 余论:文人社群的会员证书

笔者尝试引入“文化新贵”和“文人社群的会员证书”两个概念,并提供另一种解读视角,以辨析王献臣意图自“仕”的群体转投何处。

尽管柯律格(Craig Clunas)指出王氏拙政园具有生产性场所的特征、 文徵明亦于园记中提及王献臣“ 灌园鬻蔬”,王宠的《拙政园赋》却以谀美之词指出园主并未严格地实践“田舍翁”的生活:“曳山简之接䍠,披王恭之鹤氅。良俦言集,恣意偃仰,修山阴之故事,和苏门之遗响。”《拙政园图咏》中的景诗、景画亦未以积极、赞扬的语调描述王氏拙政园中的农业景观,相反地,文徵明致力于表达雅致的“山林深寂之趣”:

其一,于景诗中,文徵明指涉了大量典故,其中多数为明代文人喜以比况的魏晋名士,或与苏州渊源颇深的先贤名流,而他们皆于人生的某一阶段实践隐居生活;

其二,于景画中,王氏拙政园较多地以自然景观的样貌出现,仅有少数景点以建筑物为主。但正如前文指出,部分景画中的建筑物(或园墙)被文徵明隐匿了——王献臣于城市园林中的生活情境被有意地演绎为其于山水之间的“雅游”。

石守谦指出,拒绝仕宦的人生观以及“胜景游览”的习俗流行于明代的苏州文人社群。笔者认为,文徵明为王献臣所作的诗、画便意在迎合此类隐逸脱俗的生活品味。基于某种品味的认同与实践,实践人被允许进入特定的社交圈。王献臣重金邀请文氏制作一套册页应当是出于类似的期盼。

《拙政园图咏》将王献臣塑造为一位苏州文人文化的同调者——乔迅已然提示阅读者注意品味的实践与自我形塑(self-fashioning)的关联。石守谦认为,生活于16 世纪的苏州“文化新贵”乞求的“别号山水图有如文人社群所颁给的会员证书”。王献臣无疑便是这样一位文化新贵,而由彼时已隐然是苏州文人社群领袖的文徵明亲炙的“衡山先生三绝册”(清人钱泳题于册首)更是最高级别的会员证书。(END)

作者简介:

本文完整阅读见《建筑遗产》2023年第2期(总第30期),微信版略去文中图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

杨雍恩, 徐晨鹏. 《拙政园图咏》研究——以槐雨亭为中心[J]. 建筑遗产, 2023(02): 01-10.

欢迎关注《建筑遗产》

2023年第2期(总第30期)

本期责任编辑:刘涤宇

※ 官方微店有售 ※

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

建筑遗产学刊(bilibili主页)

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):杨雍恩 徐晨鹏 |《拙政园图咏》研究——以槐雨亭为中心

规划问道

规划问道