韧性城市是当前城市规划的重要议题之一,建设韧性城市已成为防范城市安全风险的国家战略路径,韧性城市理念的融入对城市水务基础设施建设的影响巨大。本文从解析韧性城市理论研究和全球韧性城市实践出发,认为韧性水务应具备:系统结构灵活包容、基础设施多元冗余、水务功能稳健成长、运行管理协同智慧等基本特征。通过在雄安新区RD片区的实践探索,总结城市水务规划韧性提升的策略方法主要体现在4方面。①结构化整为零:系统布局由集中式向分布式转变;②设施多元冗余:提前准备、未雨绸缪;③空间功能弹性:多功能复合利用、与风险共存;④专业统筹协作:控制风险连锁反应,实现“多规合一”。

1.韧性城市与韧性水务基本特征

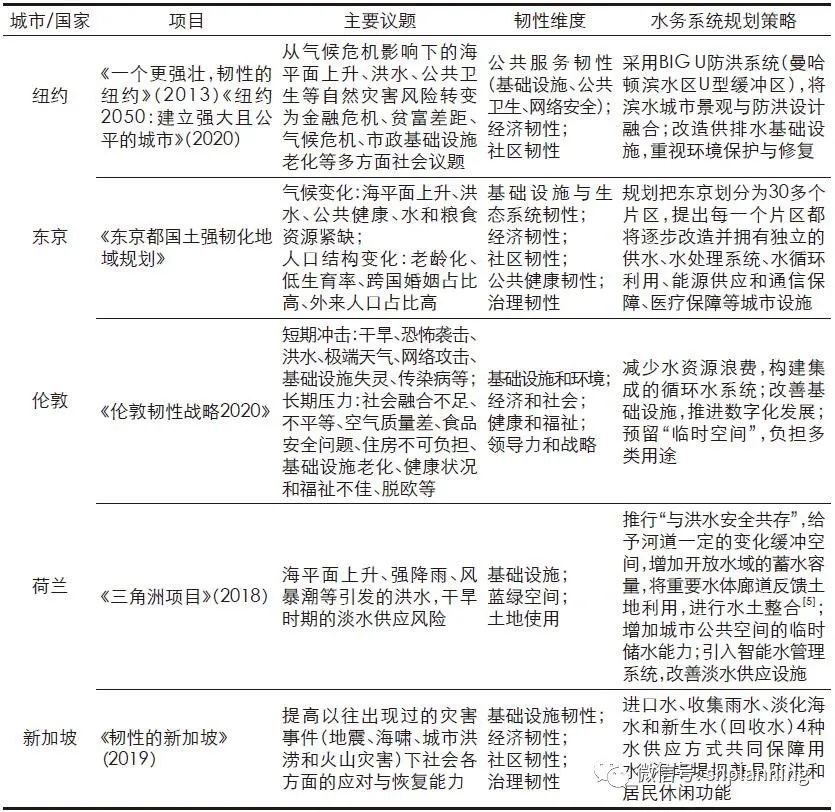

纽约、东京、伦敦等城市和荷兰、新加坡等国较早启动韧性城市实践,应对全球气候变化是各城市研究的核心议题,其中以城市洪涝和淡水资源为代表的水务风险是主要议题之一,基础设施韧性是各城市韧性维度共有的关键内容,其中水务基础设施韧性被认为是保障城市韧性的前提之一。

全球韧性城市规划实践案例表

来源:笔者根据相关文献整理制作。

水务韧性要解决的问题是:在复杂、动态、不确定性等各种外部变化和压力冲击下,保持水务系统原有结构和关键功能等基本特征,支撑城市持续正常运转。将韧性城市的特征融入水务规划,韧性水务应具备以下基本特征:(1)系统结构灵活包容,(2)基础设施多元冗余,(3)水务功能稳健成长,(4)运行管理协同智慧。

2.城市水务规划韧性提升策略研究

城市水务系统除了要应对传统的城市风险(风暴潮、干旱、地震等自然灾害,设备事故、环境污染、生态破坏等事故灾难),还要面临“新型不确定性风险”,例如极端气候、科技革命、重大传染病传播、突发袭击等,应从提升给水、污水、雨水和水系等各专业系统的结构韧性、功能韧性、过程韧性,以及水务系统综合韧性来全时空地应对各种复杂多变风险。

传统的给水规划强调构建规模化的环状管网系统,从给水行业未来发展来看,缺乏适应性和可持续性,主要表现在2个方面:一是在安全保障方面,管网压力普遍偏高,系统能耗高、爆管率高,且一旦出现突发事故,影响范围大;二是在品质提升方面,水厂处理工艺虽然已经可以实现直饮出水,但大体量的统一供水模式,造成管网输送距离长,用水在管网的末端停留时间长,水质极易恶化,制约高品质供水目标的实现。

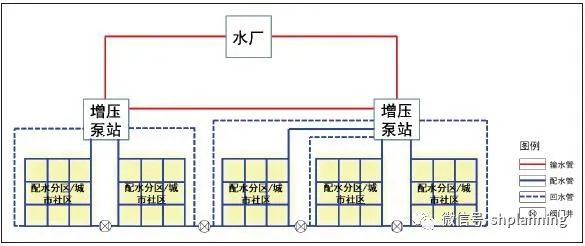

城市输配水管网是提高给水韧性的关键环节,给水规划韧性提升的要点应该是:给水系统空间布局从大体量、集中化的“统一供水”,向分散化、扁平化、灵活互连的“分区供水+应急储备”模式转变。

(1)分区供水。建立输水、配水2级系统,输水系统与配水系统相对独立,二者之间设置配水增压泵站。水厂通过输水管网将水输送至增压泵站,泵站向各分区管网独立配水;配水分区规模一般控制在2 km²以内,各分区配水管网平行运行,分区之间建立应急联通管道。

分区供水系统原理图

来源:笔者自绘。

(2)应急储备。采用多水源供水和设置水量调蓄提高给水系统的冗余度。输水层级,叠加多源取水、多源供水、备用水源设置和水厂源头调蓄,通过输水网络联合调度提高水量源头冗余;配水层级,利用增压泵站配置调蓄水池,调蓄量一般不小于服务区域日供水量的8%—12%。采用中途水质控制和动态循环提高管网水质韧性。在增压泵站加载补氯等消毒设施进行中途水质控制,借鉴建筑直饮水供水模式,在配水管网末端增设回水管道接入增压泵站,利用增压泵站实现管网水动态循环。

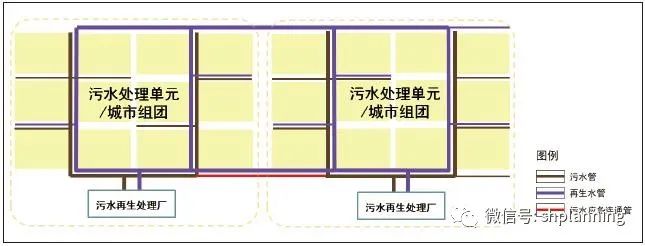

污水韧性提升的方向应该是污水资源化与就近利用,污水规划韧性提升的要点应该是:污水系统空间布局从“集中排放”模式,向“分布处理+再生回用”模式转变。

(1)分布处理。按照“大分散、小集中”的原则部署污水再生处理系统。将城市划分为若干污水再生处理单元,每个单元的处理规模控制在万吨级别,各个单元之间建立应急联通管道。

分布式污水再生处理系统原理图

来源:笔者自绘。

(2)再生回用。相较于将处理后的污水直排水体的传统方式,污水再生利用是应对日趋严格的环境政策的经济替代方案。大量实践表明,将污水净化为可利用的水资源加以回用,与传统的水资源开发利用模式相比更具优势,污水再生回用远比远距离调水经济,应作为城市的第二水源。

以工程手段调控洪涝的能力总有一定限度,从传统的硬性抵抗向弹性消解转变,把外界冲击作为自然动态的变化过程,强化动态调节和自适应能力,是城市雨水和水系规划韧性提升考虑的要点。

雨水规划由“以排为主”向“可持续水循环”转变。可持续水循环强调自然积存、自然渗透和自然净化,应当体现在源头至末端的全过程综合治理中。源头推行渗、滞、蓄、净、用、排等设施灵活组合的低影响开发系统,发挥延缓峰值流量、减少外排水量及污染物含量的作用;中途采用蓄排结合的排水模式,联合源头削减措施,优先利用自然排水方式,实现中小降雨自然积存、渗透与净化;末端与水系水位、排涝分区有机结合,根据城市雨水污染特征重点加强初期雨水收集处理。

水系规划由“硬性防御”向“动态调节”转变。城市水系具有很强的自然属性和随时空变化的特征,实现可动态调节的水系规划应从顺应自然和空间弹性入手。水系布局应遵循水系自然演变规律,与水体的自然流向相协调,连通河流、湖泊、湿地等要素,采用低影响的自然或仿自然手段,塑造自然连续的水系网络和水体形态,通过水系的系统调配分散和疏解洪涝压力。水系网络应与绿地网络和开敞空间交织布局,通过蓝绿空间的动态转换,动态适应洪涝蓄排以及自然系统的生态交换。水系空间应适应丰水期、常水期和枯水期的水位涨落,弹性满足不同时期的水面积需求,柔性应对水文变化。

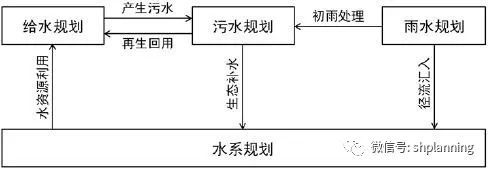

城市水系统是水的自然循环和社会循环的耦合系统,应该将给水规划、污水规划、雨水规划、水系规划有机联系起来,构建相互协调、协同运作的系统性水务规划,提高水务系统的综合韧性。

(1)污水资源化。污水资源化是实现水资源循环利用和水生态健康良性循环的关键所在。从流域水资源整体平衡和统一配置的角度来看,城市污水量大水质稳定,再生水就近可取、水质可控,不受气候条件和其他自然条件限制,是最可靠的补水水源,应重点推进污水再生和生态环境利用。根据对典型城市地区的计算分析,城市再生水量扣除城市杂用,其余全部用于城市水系生态补水,可支撑的水面面积率多超过5%。

(2)标准内在统一。现行国标《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的最高排放标准是一级A标准,对照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的可比项目,绝大多数指标不及地表水Ⅴ类标准,污水排放标准与水环境质量标准缺乏内在一致性。随着水环境理念从事后治理向事前保护的转变,应统一在环境标准体系之下对污水处理提标提质。

(3)设施空间融合。调整割裂的水务专业规划模式,所有水务设施基于“一张水网”统筹部署,协调各类设施上下游关系、邻避关系,推进水务设施与城市其他基础设施和绿色空间融合部署。

“一张水网”水务专业规划关系示意图

来源:笔者自绘。

(4)适度弹性预留。对输配系统干管管径和重大水务设施用地预留一定冗余。输配干管的冗余承接未预见水量,弹性系数不宜过大,尤其是污水管道,当污水量增长不抵预期时,可能会导致管道流速偏小,易形成沉积而影响排水能力,弹性系数取1.2较为合适。水厂、污水厂、水利枢纽等重大水务设施的规划用地规模,建议按设计规模1.2倍的弹性系数预留发展备用空间。

3.雄安新区RD片区韧性水务规划实践探索

雄安新区地处河北省中部,RD片区是其中开发建设的首个先行区。RD片区水务规划涉及除水源和净水厂以外的全部水务内容,规划基于韧性城市理念确定水务各领域的研究重点。给水领域,聚焦城市输配水管网韧性,研究建立一套既可以满足当前供水需要,也能为未来水质提升预留充足条件的给水输配系统;排水领域,探索水资源循环利用的规划方法,打通社会水循环与自然水循环之间的关键环节;水利领域,研究打造适应本地降水特征并应对多种水文条件的弹性水系。

雄安新区总规明确要求“实施全域高品质供水”。RD片区给水规划为避免因水质目标提升带来系统的颠覆性影响,围绕提高给水系统韧性适应能力,创新性提出“分区供水+回水循环”的供水模式。

传统给水规划示意图

来源:笔者自绘。

新型给水规划示意图

来源:笔者根据《RD片区给水专项规划》整理。

(1)分区供水:采用模块化管网布局,结合社区单元,按照2 km²左右的尺度划分6个供水分区,相邻的2—3个供水分区合并配建1座增压泵站,形成“三站六网”的分区供水格局。管网平均压力基本控制在0.29—0.30 MPa之间,较“一网统供”的供水模式降低25%以上。配水管管径绝大部分控制在DN200—DN300之间,能够有效控制管材优化的成本。供水分区设网间连通管道,增压泵站按最高日供水量的15%配置调蓄池。

(2)回水循环:在供水分区管网末梢增设回水管道,通过可远程启闭的阀门将停留时间较长区域的供水回流至增压泵站进行补充消毒。回水点和回水流量根据管网水质模型模拟,基本位于管网最远点或水量最小点。回水管道敷设于综合管廊内,便于分期实施和动态调整。

把社会用水和自然用水过程统一起来,实行水资源、水环境和水生态“三水共治”,营造健康良性的水循环,是RD片区提升排水规划韧性的主攻方向。

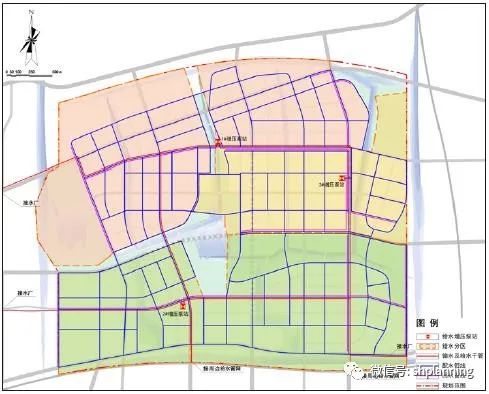

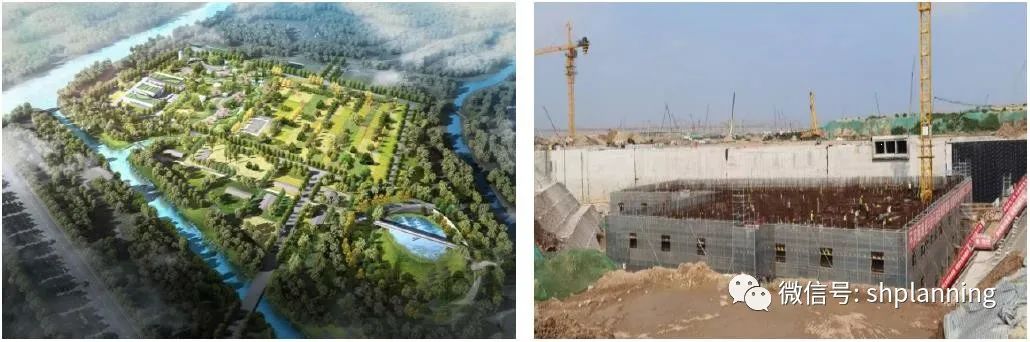

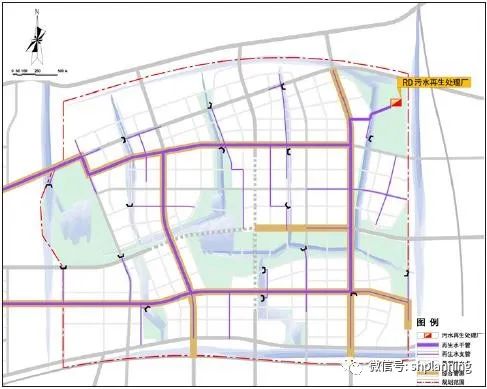

污水规划:由于片区所处流域水质管控(Ⅲ—Ⅳ类标准)要求极高,RD片区在规划伊始就本着污水资源化的理念统筹研究其环境功能、生态功能和资源功能。规划联合相邻片区详细比选了分散式、分布式、集中式等污水系统布局方式,确定采用分布式循环再生的污水处理系统。片区规划1座污水再生处理厂,规模为8.0万m³/d,采用全地下形式与城市公园融合建设。规划1条与相邻的RX片区污水厂应急联通的压力污水管,敷设于综合管廊中,便于分期实施和动态调整。

RD片区全地下污水再生处理厂效果图和施工现场

来源:《RD片区污水专项规划》和笔者自摄。

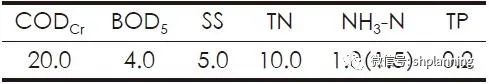

再生水规划:实行污水再生循环利用,再生水全部回用,纳入水资源统一配置。污水处理出水水质按“准Ⅲ类”地表水标准(仅总氮不满足)控制,既满足了污水再生回用的水质要求,同时也实现了与流域水环境质量标准的内在统一。

污水再生处理厂设计出水水质(mg/L)

来源:笔者根据《RD片区再生水厂二期项目初步设计》整理。

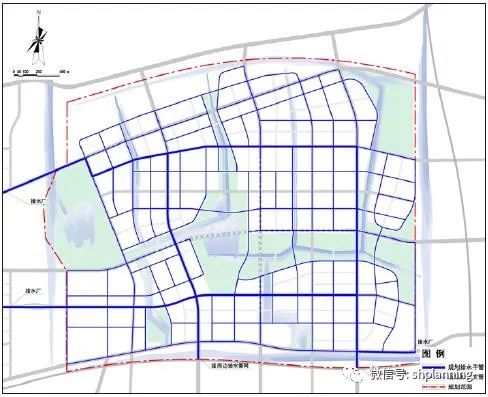

RD片区规划了专用的再生水管网系统。以污水再生处理厂为水源,根据用户分布,管网采用大环小枝的系统形式,主干管以环网的形式沿综合管廊敷设,支管呈枝状向公共绿地、广场、主要道路、城市水系延伸。主干管的环网结构可靠性高,沿管廊敷设便于动态调整;支管的枝状布局实现了以最小建设成本满足市政杂用和水系生态等主要用户的用水。

RD片区再生水规划示意图

来源:笔者根据《RD片区污水专项规划》整理。

雨水规划:构建源头削减、中途控制、末端治理多级控制系统。源头重点推动低影响开发,围绕海绵城市指标体系,将年径流总量控制率作为核心控制指标,径流污染控制、雨水资源化利用等作为补充控制标准,按照片区、宗地、地块进行针对性差异化逐层分解,深度达到能够详细指导工程项目具体建设的标准。中途创新排放模式,将雨水管道紧邻道路绿化分隔带或人行道布置,检查井采用偏井的形式,井口采用溢流方式布置在绿化带或行道树间隔处,绿化带采用下凹式辅助排水——雨量较小时雨水通过土壤过滤下渗,雨量较大时雨水由溢流口直接排入雨水管道。

雨水管道偏井布置示意图

来源:笔者根据《RD片区雨水专项规划》整理。

下凹绿化带辅助排水

来源:笔者自摄。

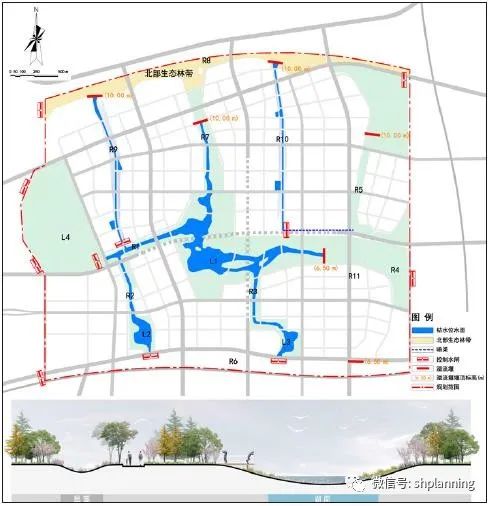

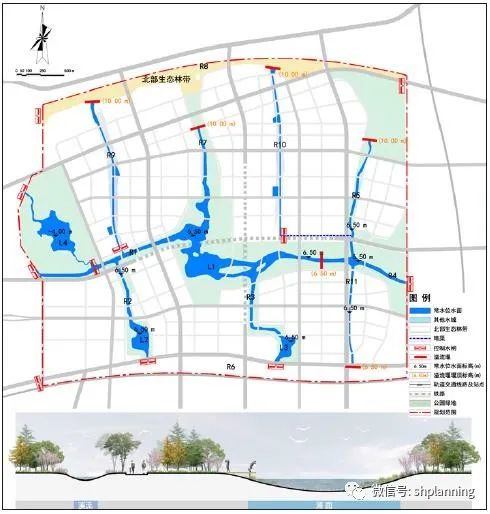

RD片区提出打造“弹性水系”——弹性满足枯水期最低保障、常态景观生态需求、汛期调蓄排涝需求,形成由枯水位、常水位、涝水位等不同特征水位下的弹性水系布局。

枯水位水系布局与风貌示意图

来源:笔者根据《RD片区水景水系专项规划》整理。

常水位水系布局与风貌示意图

来源:笔者根据《RD片区水景水系专项规划》整理。

涝水位水系布局与风貌示意图

来源:笔者根据《RD片区水景水系专项规划》整理。

常水位(6.5—7.5 m)下的水面积根据可用再生水量确定。RD片区可供本地使用的再生水量为4万m³/d,除绿化浇洒、道路冲洗等市政杂用水量1.0万m³/d(冬季)—1.8万m³/d(夏季),剩余水量补充水系蒸发、下渗,以及促进活水。按照夏季最不利水量测算,可支撑水面积近75 hm²。考虑一定的安全冗余,确定常水位水面积70 hm²,水面面积率5.5%。

涝水位(南侧8.5 m,北侧10.0 m)下的水面积依据排涝标准(30年一遇)所需调蓄量确定。打造由河、湖、低洼草沟、生态排洪渠组成的蓄涝滞涝区,形成蓄排结合、自排为主、抽排为辅的治涝模式。涝水位下的低洼蓄涝面积165 hm²,蓄涝水面面积率13.2%。枯水季节最低水位6.5 m,利用多处溢流堰保水,维持中心水域最小水面积;降雨后水位上升,控制不超过启排水位7.5 m,超过7.5 m沿排涝干渠开始向外排水,水系发挥排涝功能,雨洪滞留水深1 m左右。

针对水文特征和弹性水系,组合形成湖、河、溪、湿地等不同的水景风貌。枯水期形成湖+旱溪的水景风貌,维持中心湖持续水景;日常形成湖+溪的水景风貌;汛期形成湖+河+湿地的水景风貌。

详情请关注《上海城市规划》2023年第3期《城市水务规划韧性提升策略:雄安新区实践与探索》,作者:刘晓青,上海同济城市规划设计研究院有限公司。本文内容仅代表作者观点。

文章来源:上海城市规划杂志

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):城市水务规划韧性提升策略:雄安新区实践与探索

规划问道

规划问道