导读

作为2022/2023中国城市规划年会的重要活动之一,由中国人民大学公共管理学院、中国政法大学城市发展与治理研究院联合承办的“人民城市:法治与伦理”学术对话于2023年9月24日上午在武汉成功召开。

本文字数:6118字

阅读时间:19分钟

党的二十大报告指出“坚持人民城市人民建、人民城市为人民,提高城市规划、建设、治理水平”,这就要求人民城市建设需要厉行法治,平衡活力与秩序,发挥公共伦理、责任伦理的柔性力量,从法治和公共伦理的角度提升城市“规划、建设、治理”的统筹能力。为响应习近平总书记关于人民城市建设的重要理论,落实中央关于人民城市工作的战略部署,2023年9月24日上午,由中国城市规划学会主办,中国人民大学公共管理学院、中国政法大学城市发展与治理研究院联合承办的“人民城市:法治与伦理”学术对话会在武汉举行,政产学研各界代表共聚一堂,深入交流研讨人民城市建设中的伦理和法治问题。

学会常务理事、规划实施分会副主任委员、中国人民大学公共管理学院教授叶裕民,中国政法大学比较法研究所所长薄燕娜,中国政法大学法治政府研究院院长赵鹏教授,学会住房与社区规划专委会委员、中国人民大学公共管理学院教授何艳玲,国家发改委城市和小城镇中心原副主任、教授级城市规划师沈迟,中国浦东干部学院教授、公共政策创新研究中心主任焦永利,学会常务理事、北京市城市规划设计研究院院长石晓冬,清华大学中国发展规划研究院副院长、公共管理学院教授杨永恒,中国地质大学经济管理学院院长吴三忙,国家发展和改革委员会经济研究所副所长吴萨,国务院发展研究中心研究员、中国城市规划学会的理事牛雄,学会乡村规划与建设分会委员、中国人民大学公共管理学院城市规划与管理系系主任郐艳丽,苏州科技大学建筑学院书记、规划实施委员会委员王勇等嘉宾与会讨论。

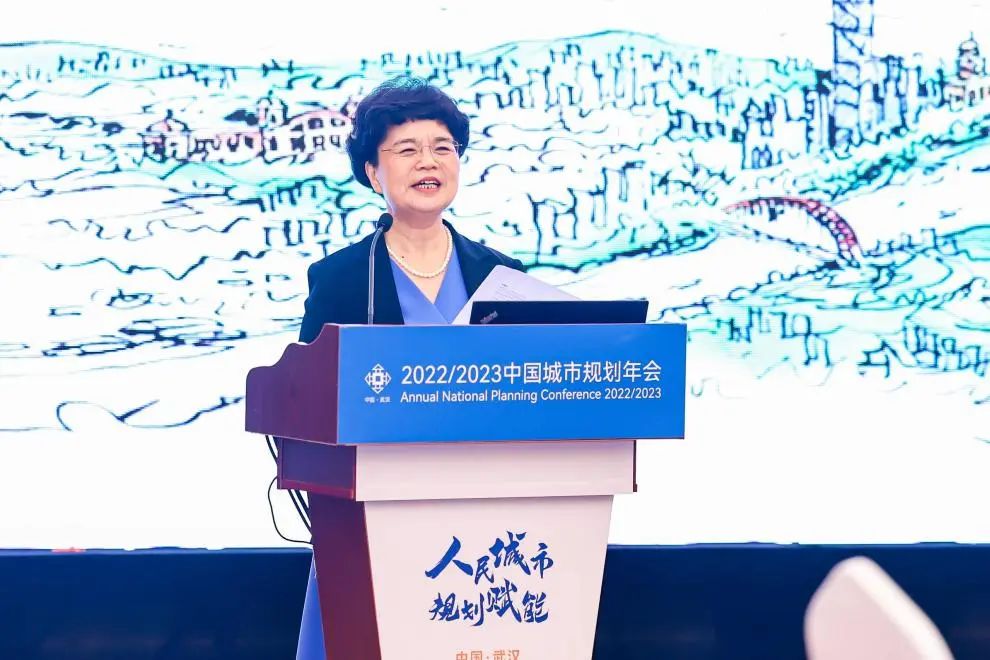

叶裕民

学会常务理事、规划实施分会副主任委员,

中国人民大学公共管理学院教授

本次学术对话上半场由学会常务理事、规划实施分会副主任委员、中国人民大学公共管理学院叶裕民教授主持。

叶裕民教授指出“人民城市人民建,人民城市为人民”是习近平总书记提出的城市治理的核心理念和根本遵循,人民城市——伦理和法治是对城市治理的基本方向、价值判断和根据方法的一场讨论。城市治理的伦理是灯塔,为城市治理指引方向,法治则规定了城市治理航道和航行的底线和基础秩序,两者共同构成了新时代城市治理的基石。城市治理在国家治理当中起着承上启下的中间平台作用,综合落实国家政治、经济、社会、文化、生态等五大领域的治理方针政策,推进国家治理体系和治理能力现代化必须重视城市治理现代化,城市治理现代化是中国式现代化的重要组成部分。

本次会议围绕“以人民为中心城市治理的研究范式”“中国式城市现代化的价值伦理趋向”“新时期如何完善法治城市制度体系”“统筹提升城市规划建设治理的能力”“城市更新中的价值伦理与法治支撑”等议题展开。

薄燕娜

中国政法大学比较法研究所所长、教授

在人民城市建设中,如何用法治思维和法治工具统筹城市规划建设和治理?薄燕娜教授作题为“统筹城市规划建设治理的法治工具”的主题报告,她从两个方面进行了发言,第一个方面是统筹城市规划建设治理,提高城市治理水平。这一部分从三个角度展开,第一个角度是城市发展,规划先行。实现城市可持续发展,发挥规划的战略作用。从可持续性发展的概念被界定到今天提出中国式现代化,都表明建设可持续发展的城市,是城市健康发展的必然要求。第二个角度是城市建设,创新管理。建设人民城市,创新行政审批管理机制。在人民城市的建设中,政府应当为“守夜人”“裁判员”“产权保护者”。有效市场与有为政府的建设需要推行城市建设审批管理模式的改革。第三个角度是城市治理,多元共治。实现城市治理现代化,构建共建、共治、共享的城市治理模式。社会公众参与是实现多元共治的重要路径。第二个方面是统筹城市规划建设治理,丰富法治工具。法治工具箱有三个选择,其一是规划编制,其二是法律规范,其三是技术规范,即标准。城市治理以法治为保障,法治化是实现城市治理现代化的必由之路。这一部分讨论了财产权与规划管理的关系以及规划管理与政府管理之间的关系。在法律制度体系的建设中,提出构建国土空间权利体系与国土空间开发保护法律体系。同时认为,标准与法律的融合实现了城市治理手段的多元化。强制性手段不再是城市治理的唯一方式,柔性手段的适用更易实现善治。规划、法律、标准等法治工具共同为实现城市治理现代化保驾护航。

赵 鹏

中国政法大学法治政府研究院院长、教授

推进人民城市法治建设直接体现在城市政府的法治化水平,对此,赵鹏教授作题为“从百城评估数据看城市法治政府建设的情况”的主题报告,报告中展示了近两年法治政府建设评估成果,从三个角度进行了分析,第一个提出了法治政府建设的评估框架、指标体系和评估方法,第二个展示了基本结论,提出了三点成就总结,提出了三个问题分别是法治政府建设的不平衡、不充分、存在一定的形式主义倾向,统筹突发事件处置和法治政府建设还存在薄弱之处,最后特别重点的讲到在智慧城市建设中存在技术进步很快,但是制度建设还没有跟上。“数治”缺乏“法治”的基本规范,这是法治政府建设的难点。在未来建议中他提出强化个人信息保护的问题,并提出了法律层面发展出数字人格保护的新命题。

何艳玲

学会住房与社区规划专委会委员、中国人民大学公共管理学院教授

满足人民群众对美好生活的需要是我国发展的目标,也是人民城市建设的方向,如何满足不同人群差异化的需求?何艳玲教授作题为“基于城治重大命题理解法治”的报告,她把中国的法治和中国的伦理结合在一起,特别强调中国是家庭主义的社会,因此一定要在城市治理的法治基础上体现伦理的基本要求,中国法治的伦理基础就变得非常重要。需要把法治、规划、空间安排具体,让人们的交往、人们的信任和烟火气进入到立法规划和方案之中,让立法规划和建设充满着烟火气。何教授进一步指出人民是个体的、是差异的,是具体的,总体上可以按照收入分层、住房分层、认知分层进行区分,他们的需求也可以分为“回应和供给”“参与和分享”“自主和自觉”,不同群体的不同需求必须被发现、被识别、被测算、被预判,人民城市建设要去满足那些多数人民的迫切需求,进而形成“人民算法”。关于中国法治如何真正的识别民意和确定民意?她认为因为舆情不等于民意,只是民意的一部分,不是充分的民意,也不一定是最重要的民意。民意真正的识别和确认放在立法和法治过程的第一步。第二是弱势者的救济和保障,第三强调冲突算法的问题,第四是需求竞争的规则。

沈 迟

国家发改委城市和小城镇中心原副主任,教授级城市规划师

沈迟教授对主题报告做出点评,他认为应该在认识城市发展客观规律的基础上研究城市治理问题,而法治和伦理的关系都要建立在科学基础上。新技术给城市治理带来了新能力也带来了新问题。新技术给我们提供了一些便利的同时也带来了隐患。对于城市法治的评价如何应用也是很重要的。同时他还提出法治工具的有效性和有限性,法律首先要规范自己,要想对各地政府有更好的指导作用、约束作用、引导作用,需要实用型的研究才能更好地发挥作用。

焦永利

中国浦东干部学院教授、公共政策创新研究中心主任

焦永利教授认为,法治、伦理和城市规划等空间政策都是调节社会运转秩序的工具,是社会成本的重要化解途径。从诞生伊始,空间规划和城市规划的重要精神内核就是用工程技术的手段去发掘空间规律,促进社会问题的解决,实现公共利益。城市规划虽然更多是关注空间的规律,但空间的规律不仅是自然空间,而是活的空间,是承载人的各类生产生活活动的空间。城市规划师就是要在研究人与人、人与空间互动规律的基础上,去积极构建提升城市功能、有效承载人民美好生活的空间解决方案。

郐艳丽

学会乡村规划与建设分会委员,中国人民大学公共管理学院城市规划与管理系系主任、教授

下半场的活动由学会乡村规划与建设分会委员、中国人民大学公共管理学院城市规划与管理系系主任郐艳丽教授主持。

早在上个世纪80年代李先念主席视察天津就提出“人民城市人民建”的概念,郐艳丽教授认为,新时期党和国家高度重视城市规划建设管理,人民城市成为各级地方政府发展理念和规划建业行业宣言。人民城市始终把人民作为城市建设的根本立场的同时,也在不断丰富着马克思主义科学方法论,包括人民中心论、(五个)统筹推进论、城市生命体(全生命周期)论、精细化治理论等多方面内容,系统形成推进城市治理体系和治理能力现代化的理论支撑和方法指导。

人民城市作为中国特色的城市规划建设治理的指导思想,也要求学科建设具有中国特色,与时俱进。要纠正过去一些简单套用国外硬性指标衡量国内城市发展水平的片面做法,从人民群众的获得感、幸福感、安全感等角度更为全面客观的体现城市发展的“人民性”,突出“人民性”在城市综合实力中的优先地位,从而在高质量发展和高效能治理的新阶段为城市提供新的评判标准和方向指引。

石晓冬

学会常务理事,北京市城市规划设计研究院院长、教授级高工

统筹城市规划建设和治理工作,需要规划先行,在实践角度如何通过规划推动人民城市建设和治理工作?石晓冬教授作题为“以人民为中心的规划治理的新内核”的主题报告。他提出在城市发展转变过程中解决好城市中人的问题是我们面临的越来越大的挑战。而规划的生命力也越来越取决于多大程度上我们能够保障人民生存的权利,以及改善生活的权利。他认为这是规划的核心,无论未来的规划形态如何变化,以及可能出现的数字孪生城市、平行城市,用高空、深地、深海,城市再从工程上研究变化,但是规划的过程必须以差异化、具体化的人为中心,供给更多的多元化的高质量的公共产品。第一个要义就是通过规划引领城市建设,要先规划再建设才能提供优质的公共产品。第二个核心要义是通过规范赋能生态建设,促进生态产品的价值实现。第三个要义是建好高效、公平,同时也能够系统治理的规划运行体系,强化过程中规划建设管理的协同。第四是规划体制机制建设,匹配好责权利关系。通过北京首都规划的具体案例,提出了权利、利益、时间、空间的嵌套,为中国和北京五个超越提出了规划界的思考。

杨永恒

清华大学中国发展规划研究院副院长、公共管理学院教授

公共服务水平是城市建设成果的直接体现,直接关系人民群众的福祉,在人民城市建设中,如何进一步提升群众的获得感、幸福感、安全感?杨永恒教授作题为“以人民为中心的城市公共服务供给体系”的报告,主要讨论如何以人民为中心,推动城市公共服务体系的建设。他认为目前我国公共服务设施实现了较高的覆盖水平,但服务效能还不是太高,与人民群众美好生活需要相比还存在较大差距,主要有三个表现:第一是公共服务资源配置存在不均衡性,第二是公共服务供给侧存在一定的主观色彩,第三是居民选择的自由不足。对此提出建议:以人民为中心,建立更广覆盖、更高质量、更加均衡的公共服务体系,重点要以标准化促进公共服务均等化;要以城乡公共服务一体化补齐基层短板和缩小城乡差异,可推广总分馆(校、院)模式,促进城市优质的教育医疗文化资源向城乡基层的辐射和延伸;要坚持以数字化赋能公共服务供给,通过网络技术手段有效扩大优质公共服务资源向偏远地区、农村地区延伸,以数字技术手段填平区域间、城乡间在优质资源可及性上的鸿沟;用数字化手段精准识别公众需求,促进公共服务供需匹配,通过数字化推动政府公共服务流程的再造和优化;积极、有序推进社会化发展,以市场力量推动公共服务的高质量发展,满足人民群众更高层次、更加多元的公共服务需求;要尊重居民的消费选择权,可在合适的公共服务供给中推动“补供方”向“补需方”的转变,比如公共服务惠民卡等,增加公众选择自由;推动政府职能转笔那,尤其是要提升政府在民生和社会领域的管理能力,强化政府综合运用行政手段、市场手段和法律手段的能力,健全公共服务监管体系。

吴三忙

中国地质大学经济管理学院院长、教授

区域间经济发展差距、城乡居民收入差距直接影响到人民城市建设的成效,如何推动我国区域城市均衡发展,对此,吴三忙教授作题为“提升全要素生产率,促进南北城市的协调发展”的报告。从数据的时空分析角度观察中国整体宏观经济发生的现象,研究2011年以来城市南北化的差异问题。他认为城市的差距出现变革新趋势,经济增速呈现一个南快北慢的态势,原来城市之间东部、中部、西部的区域差异较大,北方的城市和南方城市之间的差距在不断扩大,显著特点是南北两个区域增长的差距都在缩小,南方和南方之间,北方和北方之间都在缩小。进而研究提出,全要素生产率差异是南北城市经济增长差距形成的主要原因,基于这些原因做内生性的分析,一是要素投入,二是市场化水平,三是城市化水平,从创新要素市场化水平和政府干预的角度进行分析。基于这些分析对缩小南北城市差异提出政策建议:加快北方城市的新旧动能转换,着力推动北方城市TFP的高质量发展,重视创新要素的促进作用,合理引导城市间的创新要素流动,强化本地的研发和资本积累,加强对硬件设施的建设力度。

吴 萨

国家发展和改革委员会经济研究所副所长

人民城市建设中的城市治理现代化是个系统工程,在治理科学化、精细化、智能化进程中需要重点考量哪些问题?对此,吴萨副所长作题为“以人民为中心的城市治理应该注意的几个问题”的报告。第一是什么叫人民城市?人民城市中就是把曾经以物为中心,更好向以人为中心的转变。人们在城市里面怎么得到获得感、体验感和归属感,让更多人在里面有平等感,这是人民城市的概念。让城市变得人民自己的那种家园的感觉,冷冰冰的建筑和家园之间是有区别的。第二是法治,一个是民主协商,一个是法治保障。而治理对应的是管理,社会管理和社会治理,管理体现的是自上而下的一种威权,是自上而下的授权。治理就必然要跟法治紧密的联系在一起。第三是伦理,新技术的进步和伦理的选择和伦理的边界。技术进步很大作用是提高效率,在这种提高效率和提高治理能力,能力越来越强和你自己对能力的限制之间要找到新的平衡。怎么让新技术的能力和能接受的行为的规范之间达到平衡?他提出城市的治理一定不仅仅是城市的规划建设者的工作,城市治理是全社会参与,全社会共同建设,让更多的利益相关者加入到对城市治理和法治伦理的讨论,形成一种更加长远的、深度的、连续性的研究和讨论,这对更好地建好城市和经营城市,使我们在城市中生活得更美好,有特别重要的意义。

牛 雄

中国城市规划学会理事,国务院发展研究中心的研究员

牛雄研究员对主题发言作点评,城市规划的本质是经济社会,社会经济的运动投影到空间上,落实到土地利用上,现在还得把法治和政府治理加进去。社会是包括人和政府两个方面,城市规划的本质外延要拓展,最后归到空间。为什么提人民城市?因为时代变了,不再是过去高速发展扩张的时代,人民城市如何落地?专家、地方政府、社会各级人民,在实际工作中怎么下棋,怎么把美丽的国土和城市做得更好,怎么治理是非常重要的时代命题。

牛雄研究员最后用古人之言为本次论坛做了精彩寄语:时代之因革,视乎州域,州域之变化,关乎形势。州域者,画方之道也,形势者,弈子之法也。形势已从城市大规模扩张,促进地方经济发展转变为存量时代,城市要满足人民群众对美好生活的向往。人民城市如何构建,存乎弈者(政府、学者、市场、社会各阶层)之心手而已矣!

供稿单位:中国人民大学公共管理学院、中国政法大学城市发展与治理研究院

*本文根据现场报告整理,已经专家审核。

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

规划年会 | 吕世明:以法护航无障碍,彰显时代无障爱

点击图片阅读全文

两会观察 | “管法之法”如何修改?十个问题看懂立法法修改

点击图片阅读全文

何明俊:让空间规划立法成为《宪法》实施的样本

点击图片阅读全文

原文始发于微信公众号(中国城市规划):规划年会 | 学术对话三:人民城市:法治与伦理

规划问道

规划问道