【编者按】 为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《整体健康导向的高密度建成环境设计策略》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

随着人口不断向城市集聚,高密度成为大城市的主要特征,由此引发的城市健康问题逐渐受到关注。高密度城市中的交通拥堵、居住拥挤、环境恶化等问题相比普通城市更加严重,但其紧凑的城市格局和发达的公共交通对于减少能源利用和提高居民体力活动水平有重要作用。因此,如何通过城市规划设计调配高密度城市中的建成环境要素,在提高居民生活健康水平的同时减少高密度带来的消极影响,成为城市健康发展的重要议题。

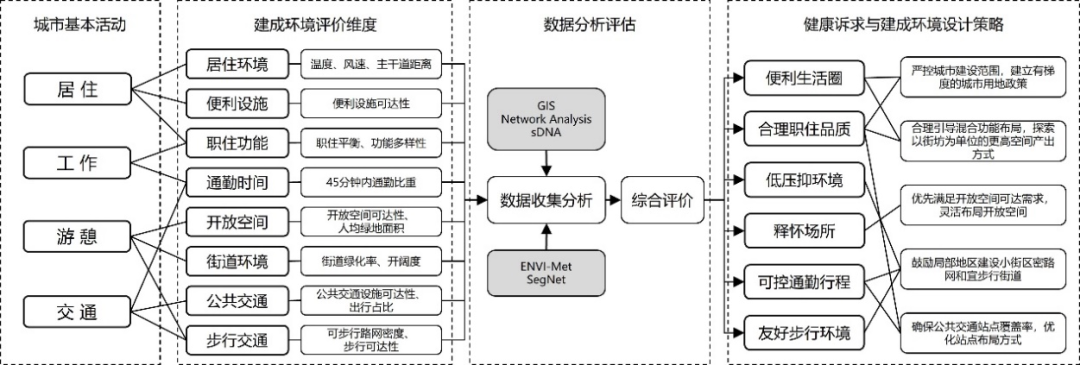

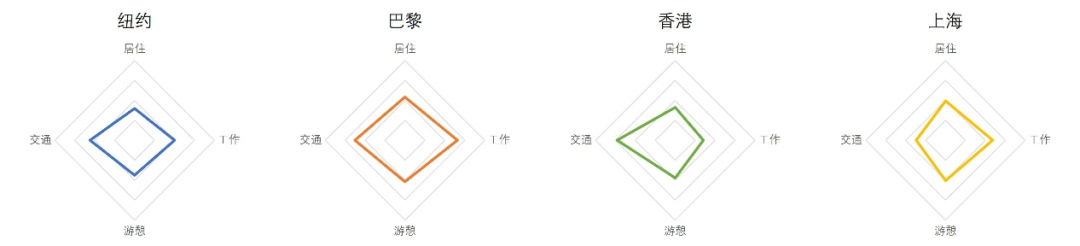

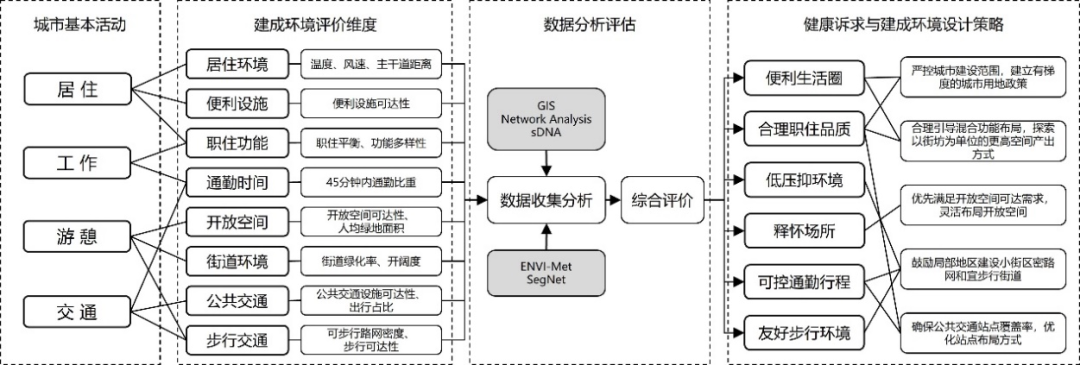

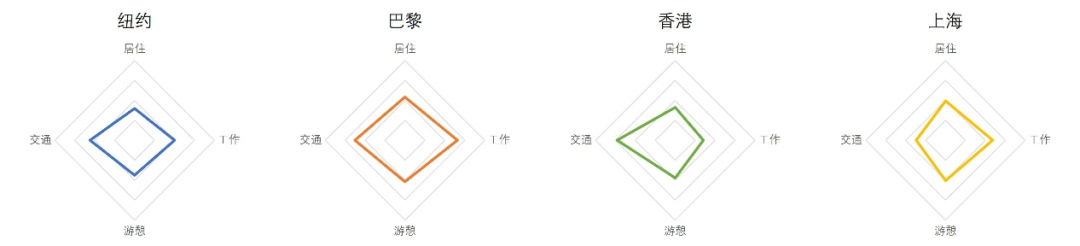

为了探究城市规划与设计如何改善城市建成环境从而促进城市健康,本文从城市基本活动——居住、工作、游憩与交通——出发,梳理出与城市健康相关的八个方面,并借助多源数据,以纽约、巴黎、香港、上海四个典型的高密城市为例进行分析探讨(图1)。结果显示,以上四个案例城市在居住和游憩方面的差异较小,在工作与交通方面的差异较大(图2)。

图2 对纽约、巴黎、香港、上海四个高密度城市的综合评价结果

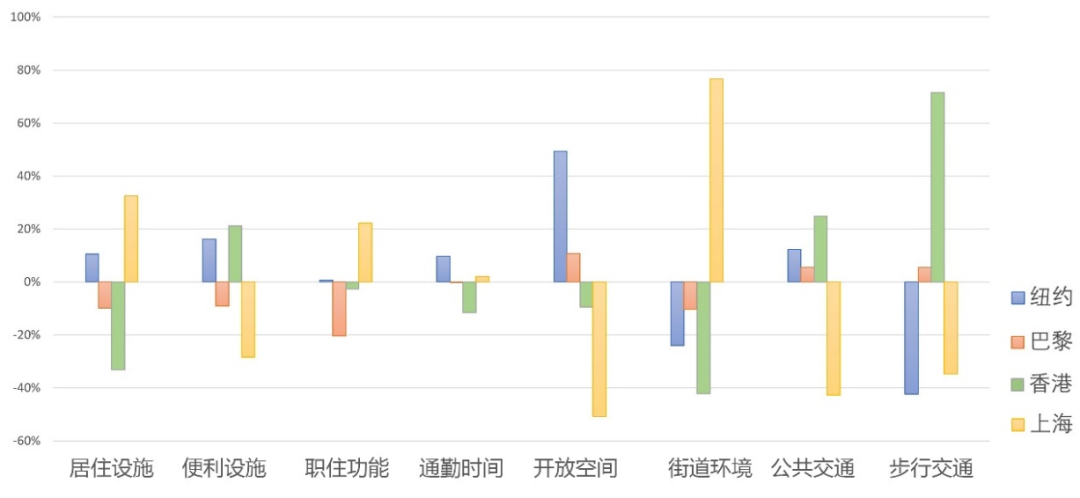

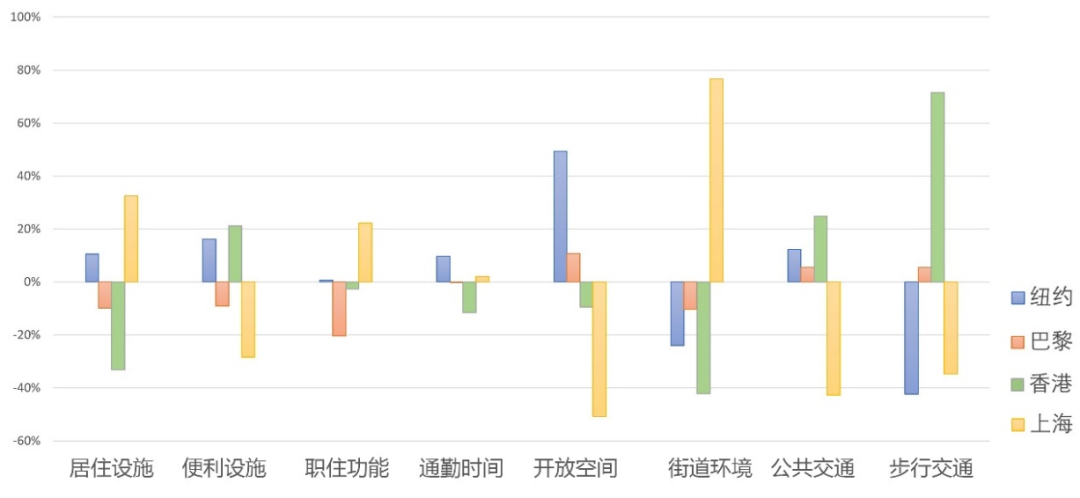

此外,对研究案例各维度的平均离差进行比较(图3)。其中,对职住平衡、通勤时间的分析结果表明,随着城市不断向外扩张,发达的公共交通能够稳定地将大量城市人口从居住地送至就业地,但职住分离问题导致通勤时长大幅增加。公共交通、步行交通和设施维度的结果显示,一定范围内,随着城市密度的提高,城市将具有更高的公共交通发达度和居住设施便捷度,步行可达性也会提升。而对开放空间的评价结果表明,高密度的城市可通过合理的形态与功能布局设计改善城市的自然微环境。

总体而言,高密度城市特有的布局紧凑、功能集约、公共交通发达特征对城市居民的生活水平有提升作用,但是极端的城市密度会对居住、通勤、街道、开放空间的品质产生影响。此外,不同的建成环境要素之间也存在发展冲突,最典型的是建筑高密度发展与城市自然环境供给之间的冲突。城市高强度发展虽然提高了城市的丰富度与效率,但是压缩了居住与自然环境的空间。在城市形态上,适宜步行的小尺度街区不利于营造开阔的街道及沿路绿化,影响城市微环境的开发。在交通的出行方式选择上,便捷的公共交通有利于减少城市污染,提高个人体力活动,但其高效的大运量交通带来的城市高流动性进一步加剧了职住分离。对个人而言,机动车出行能带来更好的出行体验,且一定程度上缩短了通勤时长。

因此,城市的健康发展需要在不同的建成环境要素之间寻求一个平衡状态,即综合考虑各类城市物质空间对居民产生的影响,平衡不同环境要素的发展以及不同群体之间的需求,最终实现城市整体健康的发展目标。具体而言,整体健康指城市获得宜居环境和食物的同时,能促进更多居民通过主动运动获得身体健康但不致疲惫,也能为居民提供便捷的出行交通并保障其合理的工作和居家条件。

基于此,在对高密度城市进行功能布局和建成环境设计时,需要注意满足以下六大基本诉求:(1)便利的生活圈,指城市的生活服务设施充足且便利;(2)合理的职住品质,居民在城市保有相对合理的工作与居住面积和品质;(3)低压抑环境,即注重城市公共空间的尺度,如保持街道的环境品质与开阔度,避免高密度对居民产生压迫感;(4)释怀场所,指城市公园、绿地和广场等能够提供休憩、活动和释放情绪的开放空间;(5)可控通勤,从出行方式和城市路网两方面确保市民的通勤时间合理且可控;(6)友好步行环境,鼓励步行、骑行等非机动交通出行,为居民提供可达有品质的步行空间。

结合整体健康的理念诉求,针对我国高密度城市目前的发展情况与城市案例的分析结果,本文进一步提出了相应的建成环境设计策略建议:(1)严控城市建设范围,建立有梯度的城市用地强度(密度分区)政策;(2)合理引导混合功能布局,探索以街坊为单位的空间;(3)优先满足开放空间可达需求,灵活布局开放空间;(4)鼓励局部地区建设小街区密路网和宜步行街道;(5)确保公共交通站点覆盖率,优化站点布局方式。UPI

作者:崔敏榆,同济大学建筑与城市规划学院,博士研究生

庄宇(通信作者),同济大学建筑与城市规划学院,教授,博士生导师。arch-urban@163.com

叶宇,同济大学建筑与城市规划学院,副教授,硕士生导师

社区建成环境审计——推进健康社区的有效工具

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 整体健康导向的高密度建成环境设计策略【抢先版】