点击上方链接关注我们

生态空间管控区域(简称“生态管控区”)是江苏省践行习近平生态文明思想的独特探索与实践。为加强南京市生态空间的保护和管控,近日,市规划资源局组织开展《南京市生态空间管控区域优化调整》评估研究工作,探索全市生态管控区优化调整机制的顶层设计。

01

根据江苏省自然资源厅最新下发的矢量数据,全市生态管控区共涉及风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区等11大类、93处,总面积约1002平方千米,在11个行政区内均有分布。工作过程中通过对划定科学性、管理可行性以及调整机制可操作性的评估,发现全市省级生态管控区存在范围不精准、管控要求不衔接、工作规则不清晰等问题,使得生态管控区优化调整工作推进不顺畅。

南京市生态管控区空间分布示意图

02

坚持“保护优先、统筹划定,问题导向、实事求是,突出重点、分步实施,协同推进、做好衔接”的原则,细化调整情形、完善调整规则。同时,建议按“分级分类、先易后难”的方式,针对现实矛盾较大的问题和较为急迫的历史遗留问题有选择、有重点地开展优化调整工作。

03

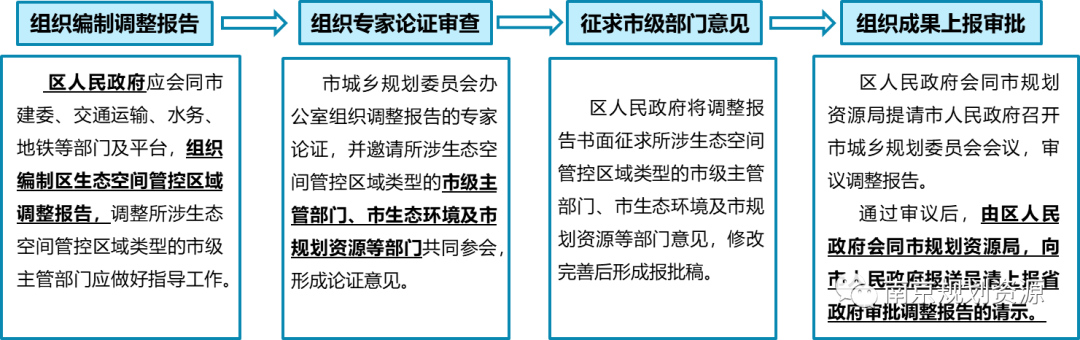

细化报审报批工作程序,建议各区按照方案编制、专家论证、市级审查、上报省政府审批四个阶段开展工作。同步建立市级协同工作机制,建议由市规划资源部门、生态环境部门、园林部门、水务部门等组成联合工作组,共同承担管控区的调整优化职责。此外,针对优化调整方案编制,从成果的规范性、方案的合规性两个方面开展市局第三方技术审查,促进我市生态空间得到有效保护和管控。

04

详细分类、全面梳理南京所涉及的11种不同类型生态空间相关的法律法规、政策文件以及技术规范,厘清生态管控区与各类型保护区域之间的空间分区、管理要求等逻辑关系,明确生态环境准入条件和负面清单。

针对多个管控区重叠、具有多重生态属性的区域,研究细化明确了生态主导功能和附属功能,推动形成了《南京市生态空间管控区域优化调整的实施办法》,并由南京市政府正式发布,在全省首创形成市政府统筹、市级部门之间协同的生态管控区管理机制。

审 核:陶乐

审 稿:朱佳

发 布:潘昕

别忘了点赞+在看哦!

别忘了点赞+在看哦!

原文始发于微信公众号(南京规划资源):构筑绿色屏障 守护生态“颜值”

规划问道

规划问道