❖

▼

昨天,一月十四日的谷歌搜索首页出现了一个中文元素。Google不见了,取而代之的是一副展示了Google中文名“谷歌”的插画,并以动画效果使“谷歌”汉字在拼音“GǔGē”之间来回转换。

谷歌在这天要纪念的人,就是中国著名的语言学家:周有光。他所做的最出名的一件事,就是参与拟定了《汉语拼音方案》(1958年公布)、建立了我们现在所用的汉语拼音系统,因而被称之为“汉语拼音之父”。但是周有光不喜欢别人称他为“汉语拼音之父”,因为他认为这不是他一个人的创造和成果。

周有光原名周耀平,“有光”是为笔名,生于江苏常州。他出生时的中国,还是大清光绪三十一年,周老先生于2017年方才仙逝,所以他的长寿也是一个惊人的传奇:111岁零1天。1月13日是他的诞辰,1月14日是他的忌辰。对于自己的高寿,他曾打趣说到:上帝太忙,把我忘掉了。

周有光的妻子是民国史上分外有名的“张氏四姐妹”中的二姐张允和。张氏四兰,各个出类拔萃、才华横溢,于昆曲都颇有造诣。四夫君亦都是后来历史中的名人,沈从文便是周有光的连襟。

周有光原本主要从事的是经济、金融相关的工作,当过经济学教授,也作为银行代表在伦敦和纽约华尔街工作过。语言学研究起初只是他的个人爱好,正式被国家委派,从事语言学工作的时候,他已年过50岁了。

▲周有光、张允和夫妇

▼

❶

汉语拼音究竟有什么作用呢?我们为什么一定创造拼音?

其首要作用应该就是增进国民的读写能力,降低文盲率。那为什么拼音就能扫除文盲呢?原因也简单,就是因为它:简单易学。

我们知道,对于一个母语使用者而言,用嘴巴说是没有难度的,就是我们日常交流必须使用的口语。但会说不一定能够用文字表达,因为文字是一套约定俗成的符号系统,经过千百年传承发展,形成用于书面表述的文字。常人想要掌握,就必需要花许多时间、精力来系统学习。对于农业社会里的占人口多数的农民而言,书面表达相较于耕种经验并不是一个必要的能力,于是社会的基层大量是无文字读写能力的人,也就是我们俗称的“文盲”。

而汉语拼音实为一种表音文字,其文字的记录形式和符号,是根据语音来标注的。简单来说,就是根据文字就可以把所有内容读出来,即使不明白它的意思。对于外国人来说,学会简单的拼音就能正确发音所有的汉字。日语的假名和韩语的谚文都是表音文字,这两个原汉语文化圈的国家,本质上都是为了给本国民众扫盲才创造出自己的文字体系,而表音文字无疑是最简单易学的。有趣的是,韩语的谚文早在15世纪就由世宗大王所创造,却受到众多推崇汉字的文人和贵族反对,他们认为抛弃汉字就等于失去中原文明,而成为仪狄之邦。因此,韩文直到20世纪才被和汉字混合的方式被广泛使用(与现在的日文一样),1970年后汉字又被逐渐摒弃,转以纯谚文书写的方式为主。

世界上流传最广的表音文字无疑就是拉丁文字,正因如此,拼音便是以拉丁字母作普通话标音的方案。

▲早期的韩国报纸,韩文仍和汉字混用

中国曾经有多少文盲呢?埃加德·斯诺的《西行漫记》曾写到:“在西北地区,除了少数地主、官吏、商人以外几乎没有人识字。文盲几乎达百分之九十五左右。在文化上,这是地球上最黑暗的一个角落。”就全国来说,民国时期的文盲率一般认为是80%。毛泽东1945年在《论联合政府》的报告中提出:“从百分之八十的人口中扫除文盲,是新中国的一项重要工作。”在一个强有力的现代政府纷纷产生的年代,公民不识字是没有办法有效推行任何公共政策的,因此新政府成立之后要做的第一件事,必定就是扫盲。

1949年10月,中国文字改革协会就与新中国的中央政府一起成立了。1954年10月,在周恩来总理的提议下,设立了由国务院直属的中国文字改革委员会。1958年,周恩来作《当前文字改革的任务》的重要报告时,规定了中国当前文字改革的任务是:简化汉字,推广普通话,制定和推行《汉语拼音方案》。并指出:汉语拼音方案是用来为汉字注音和推广普通话的,它并不是用来代替汉字的拼音文字。因此,简体汉字+普通话推广+汉语拼音,三大项文字改革措施,都是为了降低新中国早期广泛存在的文盲率而推行的政策。

▲中国文字改革委员会,一个已经不存在的部委

汉字简化是大势所趋。诚如周有光所认为的:汉字简化利多于弊,可推动文字普及,亦不会影响文化传承。如果懂了简体字,中学生自学繁体字是没有太大难度的,且在现行的古籍出版物中仍然保有相当数量的繁体字出版物。

▲简体字草案方案比较

新加坡曾于1969年自行汉字简化,在1976年后则改用中国大陆的简化字(建国总理李光耀曾在其回忆录中提到过,推行简体汉字正是为了和今后国际上越来越重要的中国大陆接轨)。马来西亚于1981年也公告华人使用中国大陆「简化字总表」。华人社会以外,日本早于中国在1946年内阁训令公布了1850个《当用汉字表》,其中131个是简化字,称之为新字,相当部分与中国大陆的规范简体汉字相同。韩国则因民族主义的缘故,很少再使用汉字。

▼

❷

现行《汉语拼音方案》并不是横空出世的,而是在许多前人的基础之上修订而成的。因此,这里就要说到拼音的第二个重要性:联系东西方的文字基础。

我们知道,东方普遍使用的文字体系与西方普遍使用的文字体系,无论是同希腊字母还是拉丁字母还是斯拉夫字母,都是全然不同的体系。而两种文明在进行相互交流的时候,语言交流的障碍要比文字交流的障碍少很多,因为语言交流就是发出一个“音”,通过音再去认指认某个物,你就学会了一个词。因此,所有的文字都要基于语言,而拼音本质上就是用一种文字体系(罗马字母)来标注另一种文字的发音。缺少这个基础,像“北京”这样的地名也无法在另一种文字里表述出来。

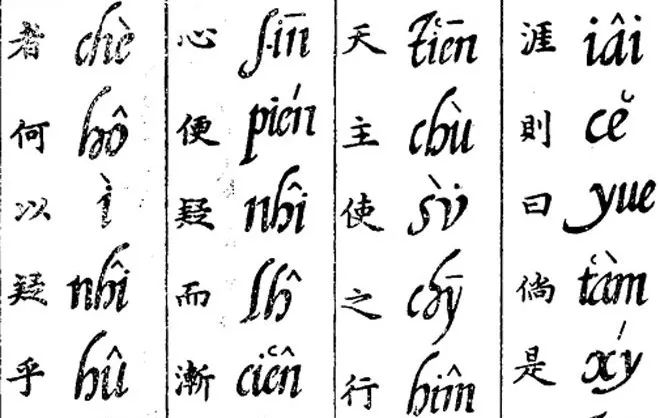

最早的汉语拼音,在明朝末年就出现了。意大利传教士利玛窦和罗明坚编的《葡汉辞典》中,率先使用拉丁字母为汉字注音。之后随着明朝灭亡和清朝的兴起,传教士们和外交使节们的拼音方案也从南京官话逐渐变为北京官话。

▲利玛窦所标注的拉丁拼音

直到19世纪,英国人威妥玛在创制了较为完备的“威氏拼音”(Wade–Giles system),准确记录了北京官话口音。此后,“威氏拼音”成为整个20世纪翻译中文最主要的英文音译系统,广泛运用于英文标准参考资料与所有关于中国的书籍当中,尤其是中文人名和大学、机构的音译。许多历史悠久的学府和品牌仍然保留旧有的“威氏拼音”,如清华大学的Tsinghua University、北京大学的Peking University、茅台的Moutai和青岛啤酒的Tsingtao Beer等,一直沿用至今。同样是“北京”,当作为城市时就是Beijing,作为大学时却要是Peking,这也算是保留了历史留下的一些痕迹了。

▲1934年时的新京(长春)车站,以汉字(兼表示日语)、威妥玛拼音(兼表示英语)和使用斯拉夫字母的俄文组成的站牌

1949年后,随着新政府的成立,统一文字标准的工作也正式提上日程。毛泽东就曾说过“文字必须改革,要走世界文字共同的拼音方向”,当时甚至有过用拼音文字代替汉字的激进计划,最终因不切实际而放弃。拼音系统的建立,起初有许多套方案:如汉字笔画式、拉丁字母式、斯拉夫字母式、几种字母的混合形式、图案式等。其中斯拉夫字母的方案属于政治考量,因为俄文的基础就是斯拉夫字母,汉语用斯拉夫字母注音就同苏联结为“文字同盟”。周有光回忆时说:“斯大林掌权以后,否定拉丁化,把所有拉丁化的新文字,有好几十种,都改成俄文字母一样,所谓‘斯拉夫字母化’”。

但最终我们选择了拉丁字母,还是考虑到拉丁字母在世界上更为流行、普遍,以及拉丁字母的拼音方案在中国本就有相当长的历史。不久,叶籁士、陆志韦、周有光受命一同起草拼音方案初稿。根据周有光的回忆,他们首先提出的基本共识就是“要用26个拉丁字母,没有新字母”。于是,初稿的主要特点是:

一、完全用现成的拉丁字母;

二、用几个双字母,但是尽量少用;

三、标调用注音字母的调号,调号之外没有其他附加符号;

四、“基欺希”由“格克赫”(g、k、h)变读。

1958年2月11日,第一届全国人民代表大会第五次会议正式批准《汉语拼音方案》,并通过了《全国人民代表大会关于汉语拼音方案的决议》。

▲1986年,语言界学者聚会。左起:季羡林、吕叔湘、许国璋、周有光、马学良

1982年,国际标准化组织(ISO)发出第7098号文件:中文罗马字母拼写法采用《汉语拼音方案》进行中文罗马字母拼写。之后,无论是中国大陆的规范还是国际标准,都明确指出了汉语拼音的性质和地位,目前我们所使用的汉语拼音也就是国际普遍承认的汉语普通话拉丁转写标准。

因此,汉语拼音也是大势所趋。在海外华人社区,如新加坡、马来西亚、菲律宾和美国唐人街等,目前都在汉语教育中进行汉语拼音教学。但或许在许多人的印象中,我们仍然能在香港、澳门和台湾的路牌上和人名上看到“威氏拼音”,似乎“繁体字”+“威氏拼音”成为港澳台区别于大陆的文化标配。实际上,台湾自2008年开始,中文译音的使用原则也采用了汉语拼音,只是在习惯上,旧护照姓名和部分地名仍采用旧式“威氏拼音”。

汉语拼音还有一大作用,是周有光那一代人未曾想到的。那就是拼音在计算机的汉字输入法上的高效运用,它的确成为我们每天都不可或缺的一个工具,某种程度上,文字已经在现代社会里完全依赖于拼音而存在。当我们每天在给家人朋友发送微信信息的时候,在为工作打字到半夜的时候,不要忘记这位高寿的语言爱好者:周有光。

_END_

编辑:树下小人

图片来自网络

九樟学社编辑部

| 版权声明 |

本文版权归本文作者所有

| 联系邮箱 |

jiuzhangsociety@gmail.com

文化城市

文化城市