《美术学报》2018年第1期

再话前朝金粉事:

名妓肖像的隔代重绘与“秦淮八艳”的后世塑造

(下)

赵琰哲

2. 群芳八咏:“秦淮八艳”意象的后世塑造

后世文人对于晚明往事的追忆,多以题咏、临摹名妓画像为表达方式之一。明末清初金陵旧院中的烟花女子,当以“秦淮八艳”为其中翘楚。时至今日,当我们提及“秦淮八艳”,通常指的是马湘兰、柳如是、顾眉、董小宛、卞玉京、陈圆圆、李香君、寇湄这八位秦淮河畔的传奇女子。但值得注意的是,“秦淮八艳”这一说法本身并非明末人所提,而属于后世文人总结出的晚近概念。

在明末清初的文人余怀《板桥杂记》一书中,专门记述了明末秦淮河岸长板桥旁旧院名妓事迹见闻。书中称这些居于狭邪之地的风尘女子,关系着“一代之兴衰,千秋之感慨”。书中所提及的金陵名妓有其未曾谋面之马湘兰、“庄妍静雅、风度超群”之顾眉、“天资巧慧、性爱闲静”之董小宛、“知书、工小楷、善画兰、鼓琴”之卞玉京、“慧俊宛转、调笑无双”之李香君、“娟娟静美、跌宕风流”之寇湄等人,但未曾将这些艳冶群芳组成群体。《板桥杂记》成书于康熙三十二年(1693),此时尚未形成“秦淮八艳”之说。

图10/清 张景祁等撰 叶衍兰绘 《秦淮八艳图咏》封面 清光绪十八年刊本

总结出“秦淮八艳”之说并将此意象绘制成图像广泛传播,已时至晚清。在小说绣像及图咏逐渐得到人们接受的背景下,光绪十八年(1892年),文人张景祁与叶衍兰以明末清初金陵青楼中才情与侠义兼备的八位名妓为对象,绘制了一系列图像,并撰写八艳小传及词咏和诗,命名为《秦淮八艳图咏》,并付梓刊印。(图10)

《秦淮八艳图咏》书前有光绪十八年季秋叶衍兰所作序言。叶衍兰为咸丰六年(1856)进士,因喜好书画而特别留心搜集历代名贤画像,“多见真本,精选慎择”,积三十年之功,亲手钩摹百余幅学者画像并撰写小传,汇编成《清代学者象传》一书。在搜集清代学者画像的过程中,叶衍兰亦见识并累积了不少明清女子画像。正如其在《秦淮八艳图咏》书前序言所言:“余摹名象,百八十人,兼及闺秀,思寄梨枣”,目的是为《板桥杂记》“续添佳话”。《秦淮八艳图咏》书前另有光绪十八年仲冬张景祁所作序言,称“谱入群芳,适成八咏”。

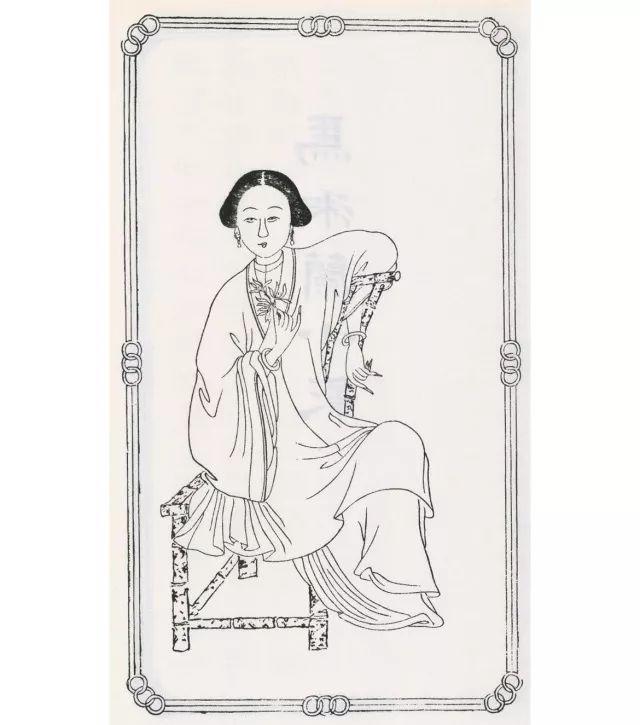

图11/《秦淮八艳图咏》中“马湘兰小影”

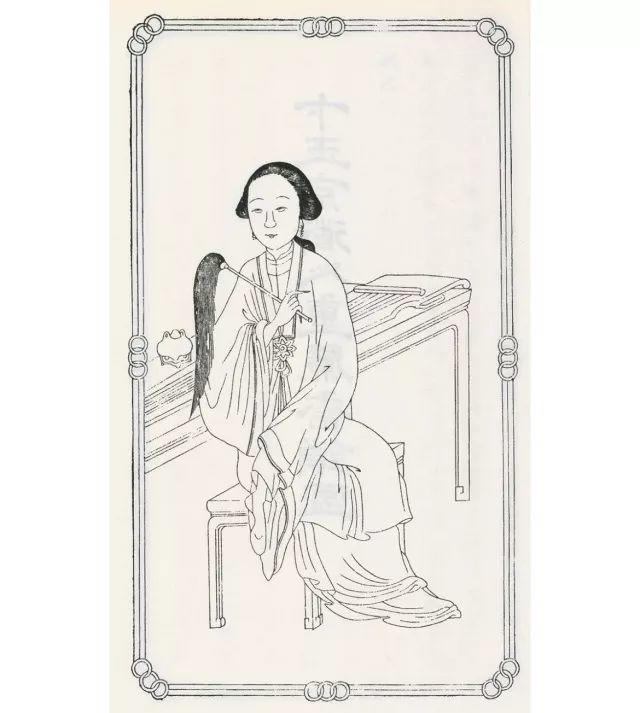

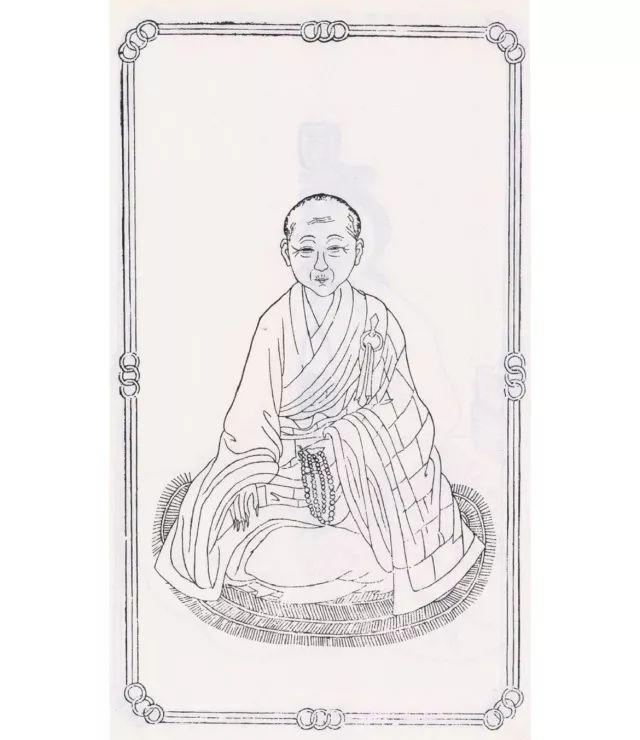

书中收录“秦淮八艳”图像共有九幅,依次为“马湘兰小影”(图11)、“卞玉京道人重帘香锁图”(图12)、“李香君小像”、“柳如是谒半墅堂小影”、“董青莲小像”、“顾横波梅花小影”、“寇白门小像”、“陈圆圆小景(影)”、“圆圆晚岁入道小景(影)”(图13)。其中,陈圆圆画像有二幅。至此,“秦淮八艳”固定为马湘兰、柳如是、顾眉、董小宛、卞玉京、陈圆圆、李香君、寇湄八人。相较于余怀《板桥杂记》中的记载,《秦淮八艳图咏》后加入了柳如是、陈圆圆二位名妓,将明末清初金陵名妓群体加以凝炼概括,塑造出“秦淮八艳”意象。

图12/《秦淮八艳图咏》中“卞玉京道人重帘香锁图”

图13/《秦淮八艳图咏》中“圆圆晚岁入道小景(影)”

从八艳生活的晚明至《秦淮八艳图咏》出版的晚清,时代横跨二百余年,叶衍兰笔下的“秦淮八艳”人物形象从何而来?叶氏有无可能见过这些名妓肖像的传世画作?答案是极有可能。上文已提到,叶氏自称曾大量搜罗并临摹历代传世的文士画像,前代名妓肖像自然亦在其关注范围之内。

另外,就《秦淮八艳图咏》中人物形象的塑造来看,亦与传世肖像有着十分密切的关系。如果单看《秦淮八艳图咏》中的名妓小像,我们很可能会产生一种错觉,认为叶衍兰笔下的“秦淮八艳”并没有鲜明的个性特征,似乎每位佳丽都呈现出弯眉凤眼、弱不禁风的姿态。但其实这些肖像并非看上去的那么概念化,它们很大程度上是根据叶士氏所能见到的八艳画像改绘而来,同时又加入自身的理解。每幅肖像都有不同于他人的细节特征与姿态布景。

比如《秦淮八艳图咏》中的柳如是小像,表现的是其身着明代文人长袍,正在将长发挽起、戴上冠帽的情景。(图14)这一形象与其传世最多的儒生冠服小像颇为近似,表现的都是柳如是的男装扮相。以柳氏男装像后世流传颇广加以推测,叶衍兰很有可能见过传世的柳如是男装儒服小像,并在绘制《秦淮八艳图咏》时加以借用。

图14/《秦淮八艳图咏》中“柳如是谒半墅堂小影”

再比如《秦淮八艳图咏》中的寇湄像,亦与由明末清初金陵名家樊圻、吴宏二人合绘的《寇湄像》十分相近。寇湄约生于明天启七年(1627)至天启八年(1628)间,过世于清顺治十三年(1656)至顺治十四年(1657)之际。十八九岁时被保国公朱国弼所购。她才情颇盛,善鼓琴,能度曲,擅吟诗,工画兰竹。顺治二年(1645)清军南下,南明小朝廷失败。寇湄自筹千金以赎身,再次回到秦淮歌楼,自称女侠。之后不再依附于他人,而是筑园林,结宾客,日与文人骚客相往还。

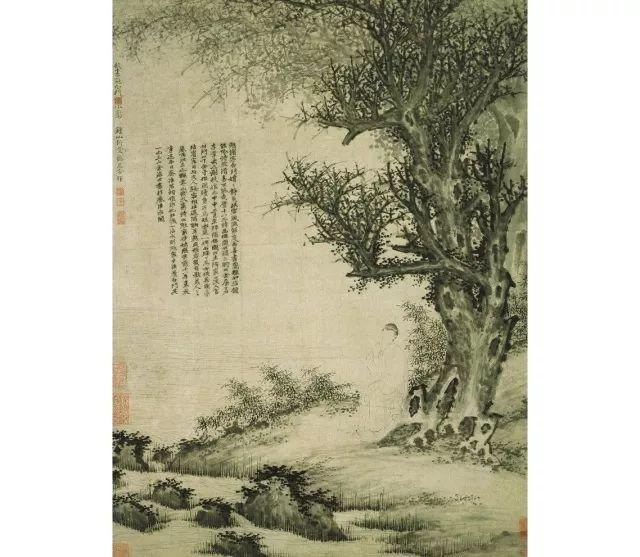

图15/清 樊圻 吴宏 寇湄像 轴 纸本设色 南京博物院藏

樊圻、吴宏所绘《寇湄像》是清顺治八年(1651年),二人在参加过寇湄斋中雅集聚会之后,寇湄自身持纸乞请之作。(图15)画幅上有吴宏亲笔题跋:“校书寇白门湄小影,钟山圻、金溪宏合作。”樊圻绘人,以细致白描手法勾勒坐于树下拭泪的寇湄。吴宏绘景,以直笔硬线勾勒枝桠交错的苍硬古树,以干笔皴擦与浓墨点染描写嶙峋乱石,营造出整幅画面的悲凉氛围。

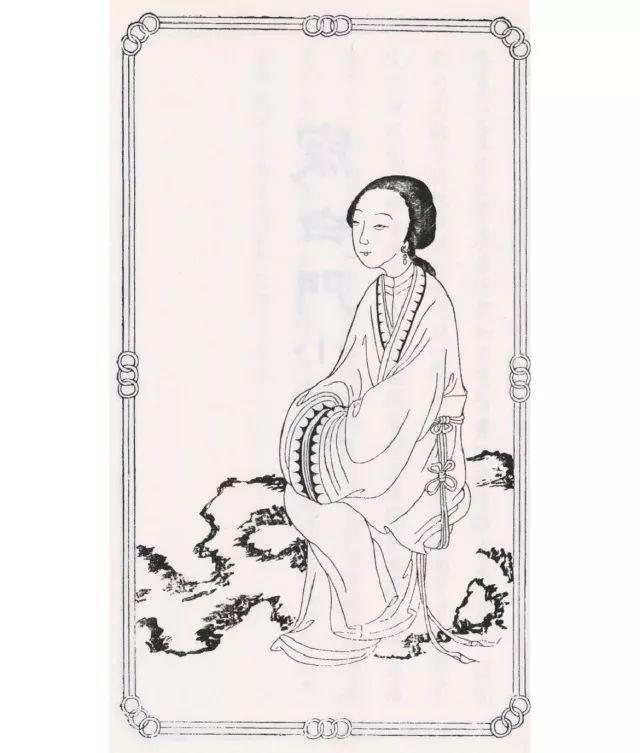

图16/《秦淮八艳图咏》中“寇白门小像”

《秦淮八艳图咏》中的“寇白门小像”与《寇湄像》的人物姿态非常接近,皆为整身像。画中寇湄侧身向左,坐于坡石之上,面庞呈现四分之三侧面,微露愁容。(图16)另外,与“寇白门小影”相搭配的图咏小传在遣词造句上与吴宏、樊圻所绘《寇湄像》上的余怀题记几乎无差。在附录《秦淮八艳群书纂要》中,除收录余怀《板桥杂记》、陈维崧《妇人集》外,还收录题于吴宏、樊圻所绘《寇湄像》上的吴锡麒《调寄眉妩》和江立《调寄西子妆》二词。根据画像姿态及题跋诗文的相似程度,我们可以推测叶衍兰极有可能见过樊圻、吴宏二人所绘《寇湄像》,并且在绘制《秦淮八艳图咏》中寇湄小影时有所借用。

叶衍兰曾观赏过前代画家所绘的晚明金陵名妓肖像并将之化用在《秦淮八艳图咏》中,还有更直接的证据。我们可以通过顾眉像加以考察。

前文提及,光绪十七年二月,画家张溥东曾为榆园主人许增重摹前代金礼嬴本《顾横波夫人小像》。此画绘成后,许增曾邀多位文士好友观赏题跋,其中便有叶衍兰。在画像后的尾纸上有叶氏观跋:

叹眉楼人去,市隐园荒,花月秣陵冷。恍睹瑶池宴,灯筵畔、秋波留照仙影。玉梅艳映,亸鬒云、愁满妆镜。料歌起、卅二芙蓉丽,伴红烛华省。娇靓,箫台声静。忆绣屏联句,芳意消领。春老香严阁,情天恨、幽兰风絮无定。画堂梦醒,悟善持、龙女同证。怅垂柳惊秋,空补写白门景。调倚《眉妩》,题应迈孙仁兄词家教拍。南雪弟叶衍兰倚声,时壬辰春暮。

“调倚《眉妩》”,说明此词是唱和明末清初文人吴伟业之前作。“壬辰”即光绪十八年(1892),可见叶氏应是在画作绘成后第二年暮春时节观赏后应邀而题。此时的叶衍兰已是七十岁的古稀老人。更为巧合的是,叶衍兰观画题词的光绪十八年亦是其所图绘的《秦淮八艳图咏》的出版年份。

那么,叶衍兰在光绪十八年暮春的观画行为与其图绘《秦淮八艳图咏》中顾眉像之间是否存在关联?我们不妨从图像上一探究竟。

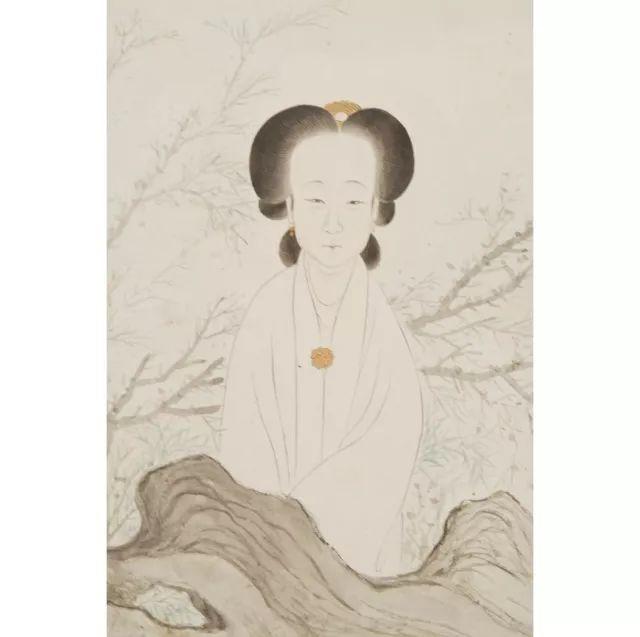

图17/清 张溥东 顾横波小像(局部) 卷 纸本设色 南京博物院藏

若将二幅画像并置,我们可以很明显的见出其中区别与联系。张溥东《顾横波小像》中的顾眉为花树掩映下的半身像,而《秦淮八艳图咏》中的顾眉表现为倚树独立的整身人像,从这一点看二画并不相同。(图17)但若以顾眉上半身观察,无论是其面容眉眼、发型头饰,乃至衣着打扮,二画都极为相近。而且,在秦淮八艳传世画像中,顾眉是唯一以正面像示人的名妓。这一表现方式在金礼嬴摹本、张溥东摹本的《顾横波夫人小像》中皆可见到,与其他名妓画像有着显著差别。叶衍兰笔下的顾眉面容也呈现出中轴对称的正面像表现形式。这恐怕并不是巧合,而是叶衍兰在观画、临摹之后的化用。由此推断,《秦淮八艳图咏》中的顾眉像是叶衍兰在许增家中观摩张溥东所摹《顾横波夫人小像》之后而作,在人物面容上整体挪用已有图示,而将人物姿势、背景环境加以改换。(图18)

图18/《秦淮八艳图咏》中“顾横波梅花小影”

有趣的是,与叶衍兰同编《秦淮八艳图咏》的文人张景祁在叶氏观画的二年之后,即光绪二十年(1894年)冬,亦作词一首,题写于张溥东《顾横波小像》拖尾之上。张景祁此词“倚南雪原调”,即与叶衍兰唱和:

溯同心兰笑,称意花开,拂绢麝煤冷。老尽眉楼月,清溪畔、湘奁曾照波镜。翠钿半整,料万梅、羞斗妆靓。忍重话、金粉南朝事,镇愁对江令。空剩,朝霞流映。问远峰千叠,图画谁省。一样蘼芜怨,鹃声里、河山金(——应为“全”,笔者按)换风景。绣帏梦醒,早让他仙佛前定。甚参差透香严,浑未悟鬓丝影。倚南雪原调,甲午冬题寄榆园三丈正拍,张景祁蘩甫,时客福州。

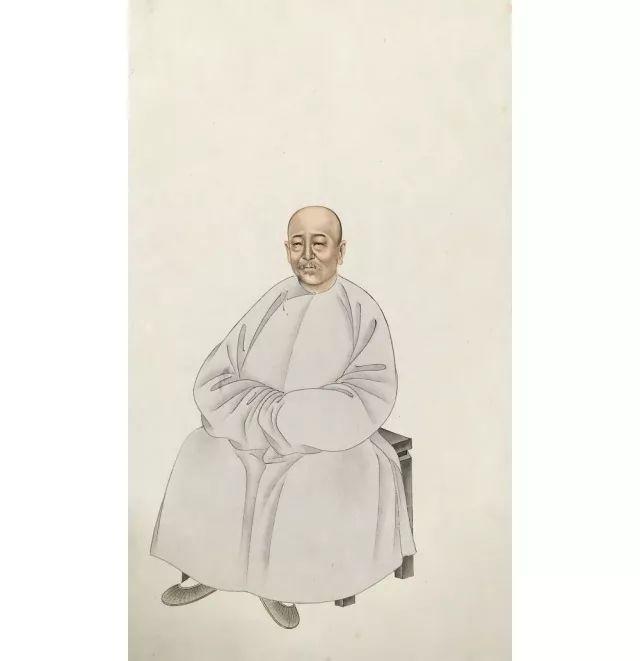

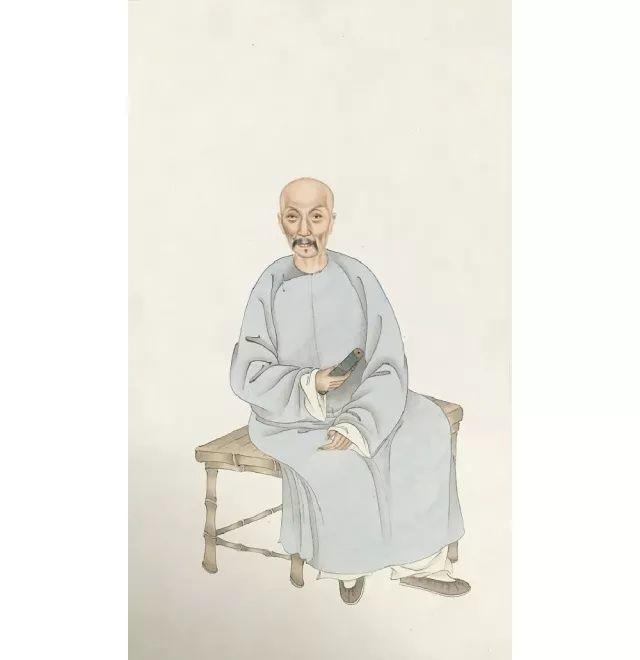

图19/《清代学者象传》第二集中叶衍兰像 中国国家博物馆藏

至此,授意画家临摹《顾横波夫人小像》的榆园主人许增,观赏题跋《顾横波夫人小像》并且共同编绘出版《秦淮八艳图咏》的叶衍兰、张景祁,三人被勾连到一处。更为有趣的是,叶衍兰与许增,还同时出现在叶衍兰之孙叶恭绰经二十年之力所搜罗续编的《清代学者象传》第二集中。叶、许二人一前一后,顺序相依,可见其关系亲近。(图19、20)

图20/《清代学者象传》第二集中许增像 中国国家博物馆藏

由此我们可知,晚清文士叶衍兰、张景祁之所以能够提出“秦淮八艳”之说、塑造出“秦淮八艳”意象并且出版《秦淮八艳图咏》一书,与晚明名妓画像在后世的流传与重绘关系甚大。通过观赏画作、临摹画作,画家叶衍兰获得了“秦淮八艳”的一手图像材料。当然,艺术作品的创作并非一成不变的照搬,叶衍兰在绘制《秦淮八艳图咏》中各位佳丽小像时进行了艺术加工与再创造,一方面借用已有图示,一方面又加以化用改换。

可以说,以“秦淮八艳”为代表的这些明末清初侠骨柔肠、通晓大节的风月场中女子,不仅在甲申国变的时代更迭中寄托着当世文士的穷途之思,更以其悲凉的传奇色彩打动着后世文人的心绪,使之通过不断摹写重绘去追忆曾经的喧嚣鼎沸与国恨家愁。

全文完,图片均由作者提供,本次发布版本略有改动。

赵琰哲,一九八三年出生于山东青岛。

本硕博均就读于中央美术学院人文学院美术史专业,二〇一三年获美术学博士学位。现任职于北京画院理论研究部,副研究员。从事学术研究、展览策划、图书出版工作。主要研究方向为宋元明清绘画史、宫廷艺术史、书画鉴藏史、女性艺术史。多次参加故宫博物院、中央美术学院等机构举办的学术研讨会,发表论文并演讲。

先后有专业论文三十余篇发表于《美术研究》《艺术史研究》等各类学术刊物,出版论著《茹古涵今:清乾隆朝仿古绘画研究》。参与策划“惟有家山不厌看:明清文人实景山水作品展”、“我来添尔一峰青:傅山书画精品展”、“笔砚写成七尺躯:明清人物画的情与境”等中国传统书画展览。

相关链接:

再话前朝金粉事:名妓肖像的隔代重绘与“秦淮八艳”的后世塑造(上)

美术遗产

文化城市

文化城市