本文系为近期开展的408 STUDIO所作的初步理论铺垫与梳理,结合了存量优化语境中对设计师的要求与学界的人道主义倾向,讨论设计师实践的未来趋势——场所营造(Placemaking)这一正在中国萌发的命题。

本文系为近期开展的408 STUDIO所作的初步理论铺垫与梳理,结合了存量优化语境中对设计师的要求与学界的人道主义倾向,讨论设计师实践的未来趋势——场所营造(Placemaking)这一正在中国萌发的命题。

从主流建筑学转向开始说起-话语权转移

继以人道主义实践和回收纸建筑为标志的坂茂(Shigeru Ban)斩获2014年普奖之后,2016年智利建筑师阿拉维纳再次凭借建筑学本体意义同时极具社会性实践的上佳作品获得普利兹克建筑奖。获奖的评语中肯定了阿拉维纳在社会保障住宅等社会实践方面作出的贡献。普奖近三年有两位“人道主义建筑师”获奖,似见得学界有愈发“左倾”趋势。扎哈事务所合伙人Patrix Schumacher直言阿拉维纳的获奖对于建筑学而言是一个危险的信号,“建筑学已经失去了检视自己为世界所作的贡献的自信、活力与勇气”。但普奖官网给出的获奖评语较为中肯,只是提及年轻建筑师要承担多重角色,并认为“建筑师的角色正在面临挑战,他们要服务于更广泛的社会和人道主义需求”。显然,以“是即是多”的包容眼光看,阿拉维纳的一般性业务作品也是不差的,只是社会性考量相对于以往更加前置。

建筑奖评选从来涉及造神运动,却也影射社会经济结构变迁与话语权转移,游走在自说自话的孤芳自赏和渴盼社会认同之间而寻求平衡。当所有试验性的语言穷尽而新的话语方式尚未产生之际,建筑会有失语的危险,而建筑奖项则是试图确立某种价值标准,对这种失语进行治疗(姜珺,2008)。审度建筑的贡献倾向于普世价值,是因为在全球城市的资本狂潮和建筑市场衰退的双重作用下,产生了更多对空间的人文诉求并能通过媒体向大家传达。建筑师将扮演更加多元的角色是学界内外、双向必然的要求。

开启面向存量语境社会实践的理论建构

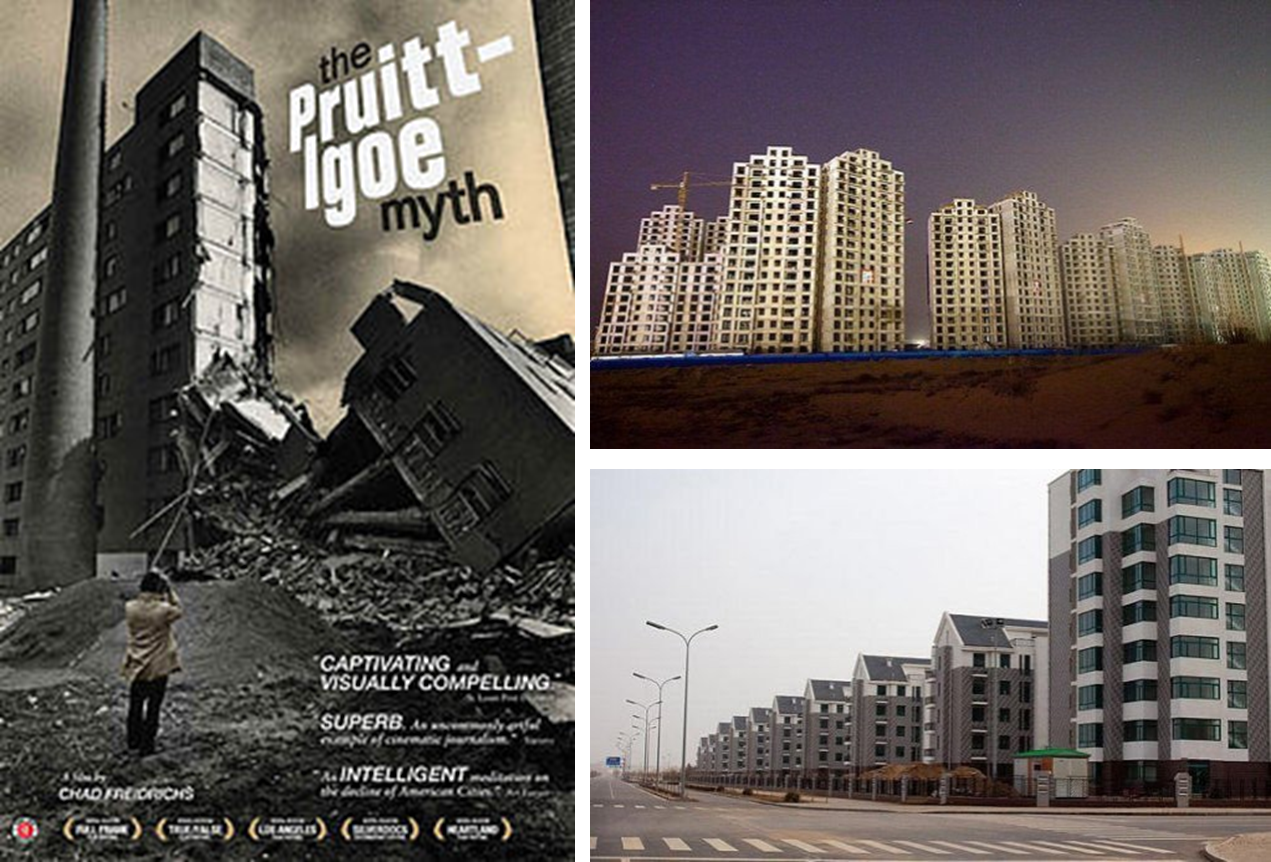

从吉迪恩再到塔夫里,史学从平铺直叙的尽述式资料库逐渐转向评论与解读,时间-空间的理论建构也逐渐从静态、永恒走向动态、临时。历史的观点被复数化了,纪念性、单一取向的叙述变得无法成立(五十岚太郎,2010)。同样,在理论的实践层面,从柯布西耶的光辉城市(Radiant City)到山崎实被炸毁的普鲁特艾格(Pruitt-Igoe)住宅来看,建筑师总是想靠单一一招改变城市铸就乌托邦,致使在面对错综复杂的动态的、不确定性社会关系时却有心或无意地做了坏事。夏铸九老师曾公开批评建筑师都想把一切都做的像博物馆的想法,直言博物馆是给死人(历史)用的——但现代主义建筑师的初衷和一开始被社会赋予的任务就是解决战后的住宅问题。建筑的永恒性诉求和社会性需求一直都存在矛盾。当代建筑有太强烈的意图要在单体里成就全部,想在一霎间完成永恒…太重视单一的小转折,以为每次身姿漂亮的转折,都指向永恒的方向(阮庆岳,2014)。这种失败的两个状态,就是机能主义城市和完全受控于资本的城市,塑造他们的建筑师或在资本面前麻木地丢弃社会责任,或像康做费城规划一样纪念性在设计中控制欲过剩。

左图为电影“普鲁特·艾格迷思”海报,右图为鄂尔多斯著名的“鬼城”康巴什新城

在中国这种矛盾的状况很简单:实践的方式已经从对实体的设计逐渐转向了对存量空间的计划(Programming)。存量城市的关键在于土地增值带来的公共服务的升级而不是招拍挂带来的土地产能,而公共服务的提升作用于空间却不一定作用于建筑实体。在千城一面的历史性缺失和大量库存难以消化的情况下,上文提到的矛盾被放大。这些库存通常是难以处理的坏账,例如鄂尔多斯康巴什新城。建筑师只管造楼,在危机来临后一时没有了方向感,因为他们要么还想着造博物馆要么只管画图。大量建筑师没活做失业转业的同时,也留下各种冰冷的无用空间。而建筑师作为最了解空间的人之一,他们理应参与到空间修复的进程中来。

但因为他们大多在为资本生产形式与符号的路上走的太久了,忽略了也不太了解空间的运行机制。伟大的形式缔造者扎哈于今年3月底去世,他的争议不能否认他的伟大,但是争议也会随着历史的前进继续:

“Zaha Hadid的作品代表了西方现代建筑在形式上的极致,也就是对迟钝、笨重的西方古典建筑形式的反叛。但我很难在Zaha的作品中看到那种与这个时代的矛盾性和复杂性相应的辩证性:快永远大于慢,连续性远大于差异性,识别性远大于相关性,这与其说是其手法的剑走偏锋,不如说是其个性的偏执;而当这种偏执与她的影响力结合为大量的大尺度空间时,更多体现为对我们日常世界的符号化与扁平化。从这层意义上看,Zaha朋克式的反叛与她的导师库哈斯还有相当距离,在‘形’之外她一直未有触及后者所进入的现代建筑之‘神’——现代城市之复合内容,她是个偏才而不是天才更不是通才,她的作品更像一道入口刺激而缺乏回味的快餐,她也正因为此成为了我们消费时代的宠儿。”(姜珺,2016)

但笔者认为,扎哈最彻底的形式主义正是他的可贵之处,扎哈直接地用建筑师最具标示性与本源的武器——独特的形式来反击城市环境的复合。其实这也是建筑师一直以来的两种策略之一,即要么融入城市,要么跳脱于大环境成为新的吸引点。只不过很多时候也因为形式太重要了,它通常单被单独剥离出来讨论而压抑了其他的可能性。而扎哈的作品也被单一取向地符号化最严重。作品被暴发户和权利当做标榜自己品味前卫的符号,却不一定真的理解作品本身,这是扎哈想要的吗?这是一个要思考空间背后现代性的复合逻辑,和“谁的空间?空间如何运行?”的时代,光关注形式在存量语境中已经显得曲高和寡,却又总是被降维打击。

建筑师奋起反击-以空间为武器

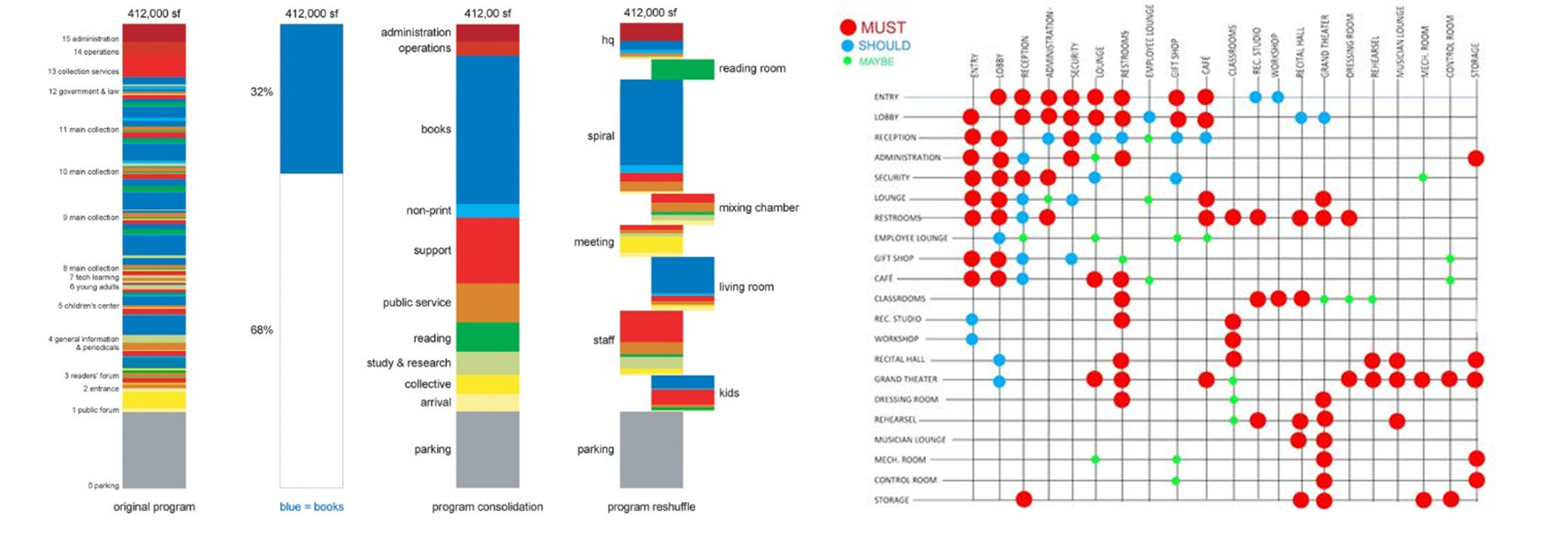

很明显,在一切都可以被资本化的新自由主义网络社会,空间一词次变得具有不能被建筑师群体尽述的多重语义。与形式专属建筑本体不一样,空间受到诸多学科例如社会学、人类学染指,其本身是一种更不稳定的跨学科存在。城市经济学与社会学对建筑中空间操作的影响在库哈斯的书中体现到了极致,库哈斯在理论著述中探讨了空间怎么用和属于谁的问题,例如lagos的自活化,但似乎在这点上,显得一旦踏进空间计划论,就会有建筑师的自由意志是无效的所在产生,因为自己不是业主!但有意思的是我们可以在库哈斯的提案中看到各种跟计划(Programming)有关的图表。库哈斯发觉计划的案子似乎比做设计还更赚钱(五十岚太郎,2010)。

可惜库哈斯的许多图表是为了帮他赢得提案而存在的,实际项目中的运行却并不是一回事。很多库氏作品形式对城市空间的割裂使得对多元性社会的回应并不充分。库哈斯更像一个记者般地创造了合适的文本来为自己的建筑买单,否定形式同时为了应对媒体而创造符号,即也没有让空间在城市复杂性语境中真正运作良好而回应社会的整体。这使得库哈斯的社论观点和建筑作品在城市设计的尺度上脱节,看起来像是计划的外表而实质上是“意匠”的。创造符号和事件以应对奇观化社会的都市意义竞争,是从上帝视角并将建筑更加当做符号的做法。但无论如何,我们还是可以看见许多荷兰建筑师深受其影响地将空间的动线展露于外,并和形式发生很强的关联。

鲁宾花瓶(1915)、“鬼脸”(《用右大脑素描》)与noli地图

这是好的开始,但并没有解决前文提到的根本性的问题,即建筑空间中的价值逻辑和运作方式和建筑本身形式在城市设计尺度上的冲突,也通常是多元的现代性之神和永恒纪念性的冲突。这种冲突被库哈斯转移到建筑层面上巧妙地避过了(尽管央视大楼内部功能安排也矛盾重重),而从外部看价值逻辑仍然是奇观化的形态表演为资本做注解。建筑尺度面对城市社会性问题确实难以解决,一旦谈论到形式问题关注点就会自动转移。显然探讨哪个是对的是没有意义的,可应该思考如何结合和平衡的问题。

渐进:空间情境作为形式一部分的可能

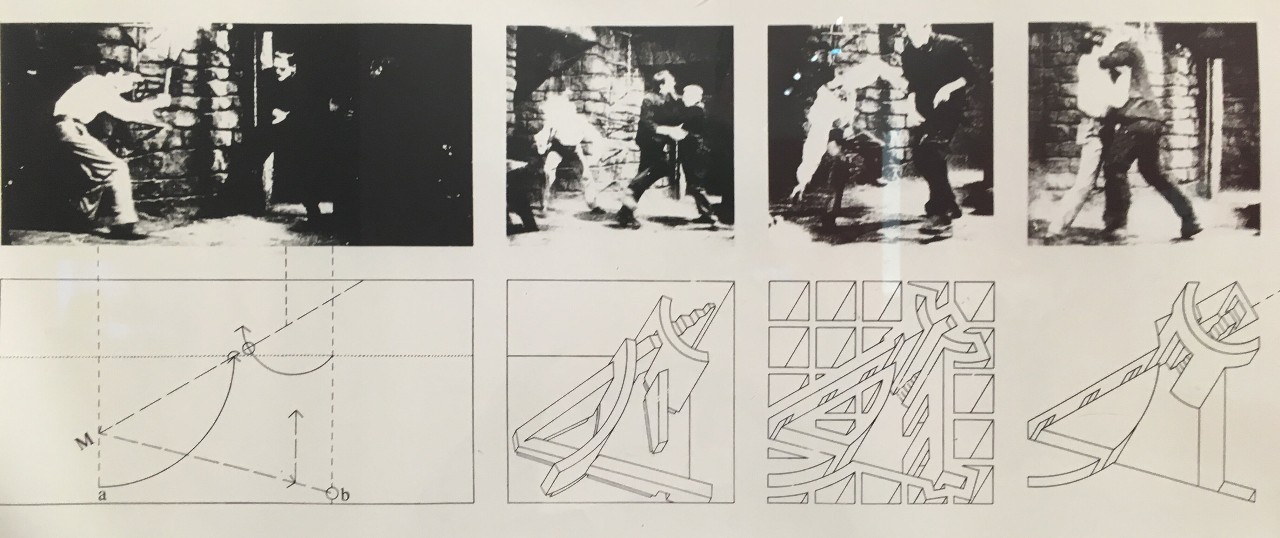

屈米将建筑理解为向量和围合,并通过运动和光形成空间。屈米认为,不承载事件的空间是不存在的,事件和空间决定了形式。在《曼哈顿手稿》中,屈米将空间抽取出丰富的层次,将运动与行为发生的空间实体化表达,并对应到事件的时间-空间的进程中。但在如何操作层面上说,运动决定形式的必然性建立在行为依附空间,而空间本来就依附形式而存在的基础上,行为不是赋形因素,这使得屈米的理论更像是一种阐释作品的方式而不是对形式的决定性操作。

屈米《曼哈顿手稿》

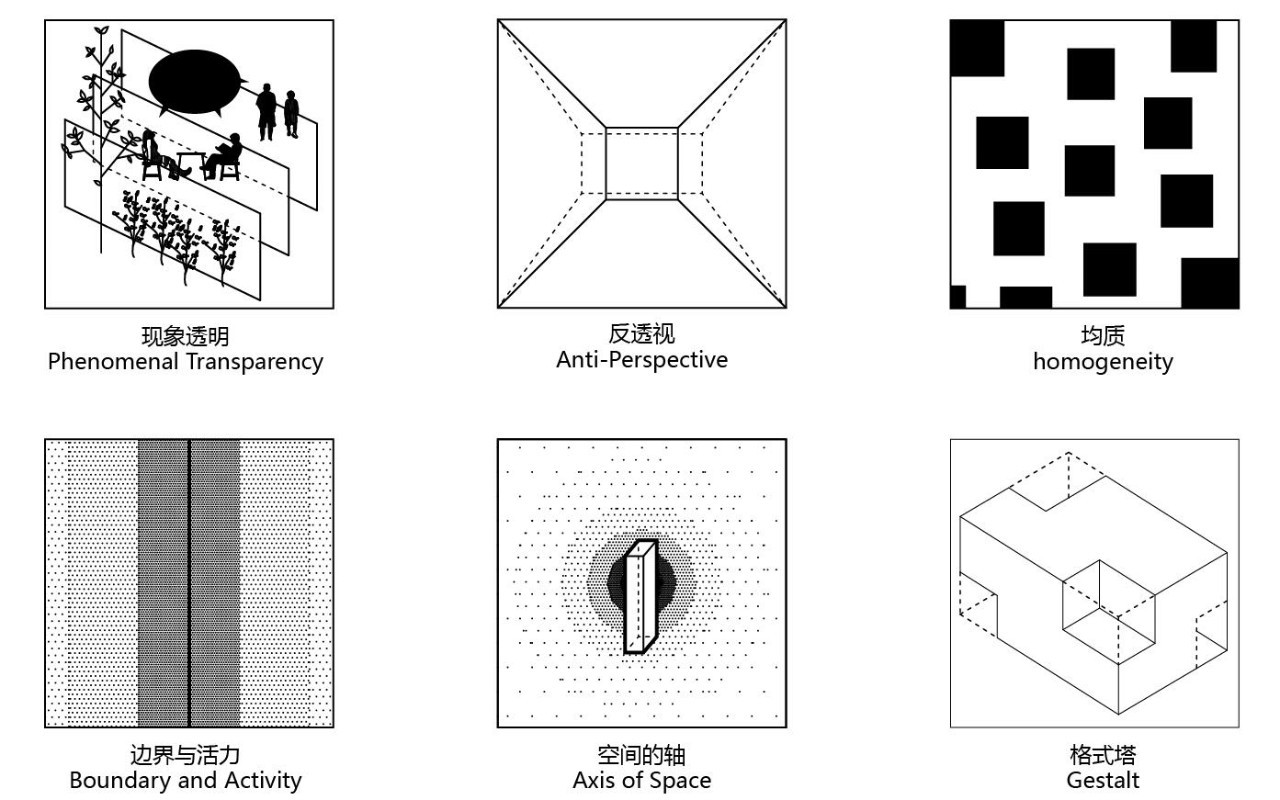

回答这个问题或许需要重新定义什么是形式。一直致力于回应这种动态和多样性的,是空间计划学发展较完备的日本所产生的思潮——他们希望将建筑消隐以求得在动态的多样性之中能有辨识性而不突兀。例如以“超极平”为例,他们将建筑实体推向消解、轻巧、均质的极限,而将空间本身的情境、逻辑和一种现象透明无限前置。建构在故意隐藏的节点中被辩证看待,比例分割的格式塔操作只剩下最极简的状态,材质运用只剩下“白”…当然,“超级平”受关注比较多的地方仍然是如何将设备隐藏(Integrated Building)和如何让它结构上更轻更消隐,但也有一些评论家对“超极平”相对于对扁平化社会的隐喻施以关注:“没有层级、没有秩序、没有疆域,这已经不是自命不凡的英雄的年代,而是每一个人都拥有的平坦的世界”(郭屹民,2011)。更进一步地,石上君则给出了新的独白与发问:

面对当下建筑与社会之间的关系,是否有必要建立起一种极致的柔软性与包容性?…设计出一种均一的适应性,而是像自然现象一样,有着主动变化的一种偶发的、暧昧的调节。(石上纯也,2016)

以石上纯也的KAIT工坊为例,我们确实可以看到如“建筑退化论”、“负建筑”、“弱建筑”所说的建筑实体的消解,并且行为的路径、可移动的家具、反射的自然景观成为了视觉中的重头戏。换言之,建筑展示的是动态的空间和社会之间的关系和互动本身。

塚本由晴将这种概念抽象并理论化。他认为可以借用机械中“轴”的概念来理解场所中人与空间的关系。“轴”就是可以让“各种姿势的人或人的聚集出现或消失的物件”,并且产生“微公共空间”、“自身化的都市内容”和衍生出地域性(冢本由晴,2007)。这里的“物件”可以是空间的系统或者功能,也可以是家具或者某个和人体发生关联的台阶等等。塚本还觉得和“轴”联结的行为具有在地特质,可以“活出自己”。这些特殊的轴可以构成建筑、城市设计中最关键的元素,虽然“稍稍脱离了建筑的目的”,但却直面空间与空间中的运行问题。建筑一词在被建构之初,便和崇高(sublime)有着千丝万缕的联系,总是视觉大于身体、纪念大于记忆、宏伟大于日常、形式大于空间,而现在新的可能正在浮现和将这些词对反转!

行为驱动情境——操作于空间,作用于社会

稍稍将话题脱离单体建筑,再次回到空间计划的视角,空间问题可以分为强外形弱空间、强空间弱外型两种,分别对应纪念碑建筑和类似KAIT工坊的建筑。屈米给他的围合、向量的建筑举例的时候,是把桥作为最纯粹的例子的,这是最彻底的行为驱动。那么一旦接受了这样的预设,建筑似乎不能由有没有屋顶或者有没有立面来定义,因为街道等公共空间也是有立面的只不过没有顶,“超极平”的空间有顶,但是几乎没有立面。在这种情况下,空间的运行与空间系统的认知就变得很重要了。有形式没有空间是纪念碑,空间没运行是建筑的问题,更是城市的问题。

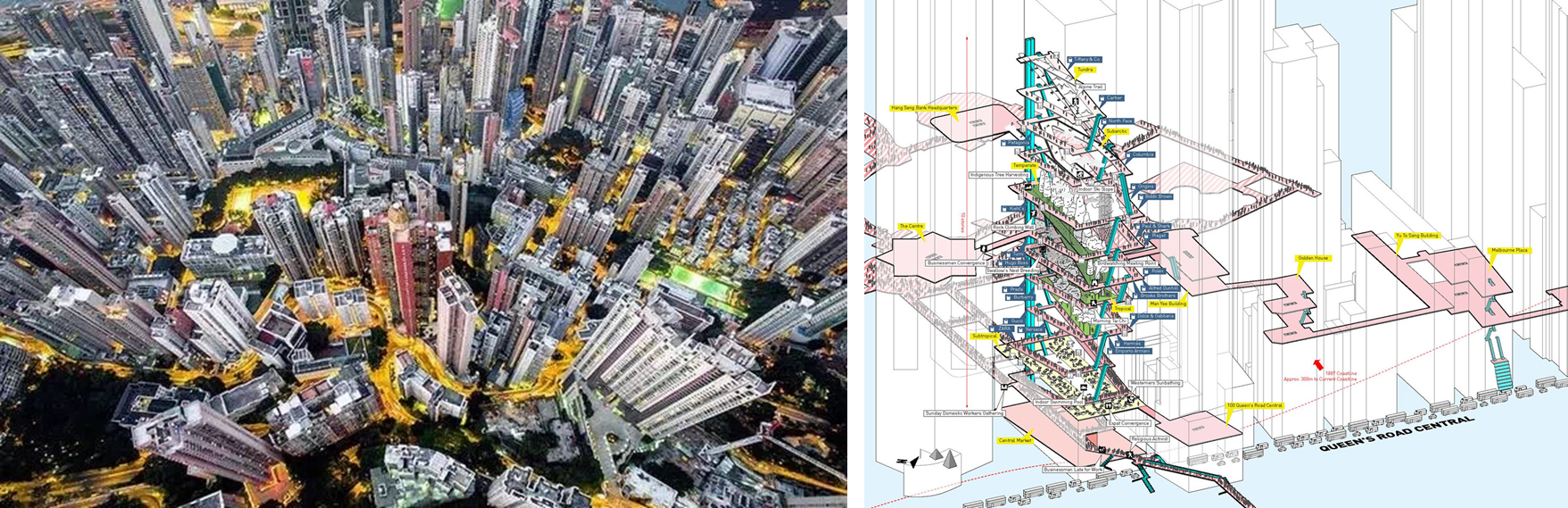

摄影师Andy Yeung与建筑师Jonathan Soloman笔下的香港比较,图片版权属于作者

罗东文化工场最吸引人的就是他的大棚子,而不是上面架起来的钢铁格式塔艺廊,虽然艺廊作为吸引源与绝对的功能模块对棚子的活动形成必需的支持而十分重要。评论家王俊雄曾在采访中拿田中央后院的蒜棚跟黄声远开涮,认为黄声远十分喜欢大棚子并认定这是黄声远否定建筑实体的方式。黄声远回答得很淡然“这么多乱七八糟的事情要处理,最好的方式就是只做一件事,一件最有用的事。”黄声远的确是这么做的,他在宜兰火车站旁边还扔了个叫丢当当森林的大棚子。

好的作品是可以从很多角度共鸣地解读的,或许评论罗东文化工场可以从地下块茎理论(德勒兹,1980)、厚二维城市(艾伦,2002)抑或毯式建筑(Mat-Building,斯密森,2002)出发的等等,但无论结构的或者后结构的理论逻辑其实不能真实地表达站在这个大棚子下面,感受湿润的氤氲气氛与凉风,看着各种玩耍、活动在里面极具感染力地展开的情境感受。而这极富感染力的情境背后,是宜兰政府对项目运营的支持、民众的参与,更是以轰轰烈烈开展了20年的宜兰厝的社造运动与参与式设计为基础的,还有黄声远7年居住在项目地和整个田中央事务所14年的用心耕耘。更甚的是,从台湾朋友那里得到的消息,黄声远经常和村民扯皮,并且和绿营政府有相当的瓜葛。例如,罗东文化广场棚架的高度就一直存在争议,而最后定下来的高度是村民共同商量定下来的,以能够让城市的居民楼能够透过大棚子的空间看得到彼此。所以,事情不会是黄声远受访时候说的那么轻松的,“赤脚建筑师”很可能社会性地身兼多职。换言之,罗东文化工厂斩获远东建筑大奖,一方面是罗东文化广场好歹相比宜兰福利社和礁溪生活馆更加满足格式塔特征,另一方面是朝向空间与活动的计画(Programming)上的成功与参与式开放设计话语的使然,更重要的是黄声远本人放下了传统建筑师角色给自己的束缚。空间的留白加上创造性的构想与灵活的运用,完成了最生动的日常生活实践,也将不同社群联结在这个大棚子下的公共空间中。罗东文化工场作为社会生活的容器——公共空间最贴合地完成了它的使命。

大棚子放在这里是如此适合,它和宜兰广袤的农业平原融为一体,在多雨湿润的气候中极具类型学意义,但你如果仅仅认为只是大棚子就大错特错了。具体地说,尽数黄声远的作品,我们可以发现,“建筑的陪伴”,是可以落实到一些近人尺度的具体细节上和功能的支持上的。这些细节,当然也包括天空艺廊、运动公园等功能在内支持了空间中情境的发生。据罗东文化工场的一位工作人员所说,地上蜿蜒的锈铁格栅遮盖着的下水道,是设计师为了暗示宜兰林业的铁路运输史。但我们到过现场,觉得那很有可能是为了每个月两次的宜兰市集做餐饮的排污口用的,虽然这还有待考证。可以清晰看见的是,大大小小彼此呼应的体量与阶梯平台构成了灵活的互动空间。在这棚子里一年到头都有大大小小的活动、展览,甚至是台湾金马奖颁奖仪式这样规模的活动因此到宜兰这样的小城举行。

我们还可以看看黄声远另一个大棚子——丢丢当当森林下亦是将无数细节收纳于绿色棚子之下。斜坡内部可以停放自行车,斜坡上面可以坐人。树状结构柱除了满足支撑之外还和形态丰富的顶棚一起构成了充满童趣的景观。所有的一切构成了有趣的复杂的空间-人的介质,在学院派建筑师看起来十分低级但却太有效。丢丢当当森林每天都可以激发新的活动和快乐场景。

津海栈道是黄声远另一个以温情近人尺度的细节支撑了社会情境的案例。经常季节性被洪流湮没的湿地区域上横跨的车行桥梁,不足以方便地使步行者通行。黄声远在桥的一侧做了供步行者通过的栈道,并在栈道中间设置了有座椅的休息区域,还在栈道下面的草坪吊装了几个秋千。黄声远的建筑,或许本来就没有立面,而直接使得空间情境成为和外形一体的景观,也或许具有一种将“建筑漫步”(Architecuture Promenade)发挥至极致的体验特质。但如果落到实处,就是借助于尺度的灵活掌控进行活动的激发、运行和场所感的营造,回答了公共性的社会性问题。

图片版权属于一点点建筑微信公众号

一旦被赋予了空间的公共意义,人和空间的社会关系就被前置。再从空间和视觉出发去分析工具理性带来的问题,在建筑相联结的微观层面,塞林加洛斯(Salingaros,2016)提出生活模式(Living Pattern)是更为适合的匹配,而不是已经固化过于工具理性的传统类型学。从上文的讨论中可以得知,“轴”显然在建筑层面上比梁板柱能更好地回应社会的动态特质。而Rahul Mehrotra(2013)借由对非正规的反思创造出一对概念——动态城市(Kinetic City)与静态城市(Static City),来描述在社会动力学影响下城市的改变,并认为动态的部分——人和街道物件成为了最有意义的外在表征,并是城市经济中重要的战略组成部分。但明显地,和人的行为和身体发生联结之最佳应是人有能力搬得动或者能和身体发生关系的物件,例如窗扇、可移动的家具,甚至是可供挑选的水果摊,然后才会是楼梯走道等等的构件,最后才会是建筑的墙体、结构抑或建筑本身 。而在大多数街道与人的感知的实证研究中,家具、溢出物、公共服务设施的存在对街道的宜人感知有强烈的推进作用,同时人本身也是作为街道的“吸引源”的一个中间变量存在的(Ewing,2011)。

那么我们可以下一个较为宽泛的定义,吸引人的空间和形式,需要可以让人可以通过自己的需求对空间(而不是传统话语中的形式)进行重定义或者适应性重使用(adaptive reuse)。换言之,当空间的情境对建筑对人的感知有足够的影响力时,就是一种新的空间模式语言,有被形式化的可能。在这里,不同尺度回应的内容本应不同,但在情境与“轴”或者轴的系统的联结使其可趋向整合。这是一种情境的都市行动主义影响下的空间操作,即景观社会(The Society of Spectacle)的方式回击景观的社会的策略。它用在地的、自发的、自下而上、后结构主义的去对抗纪念性的、资本的、臃肿的存在,从而达到一种社会修复的作用和形式的性可能。

就形式而论形式,因为社会关系、权利关系就会被固化为纪念性和权利的宣称,所以只能是对静态事物的解读,但空间是动态的。因为人的存在甚至是有自我意识的,空间会自我解读和具有相当的感染力。那么,多元的主体和功能性问题前置了。

场所营造-迈向社会修复性的都市主义

空间是谁的,空间如何运行是两个基本命题,前者一直以来被忽略。张宇星(2016)将设计看作是赋权并点明城市设计的最深层逻辑是价值逻辑,设计师需要回答空间怎么用和谁来用的问题,否则下笔就错。再次以大棚子为例,我们知道空间有了活力很好,但是活力达成的基础是台湾深刻开展的社会政治运动。对丢丢当当森林的修建,黄声远作出了及其政治性的解读。这种空间的策略直面空间的社会性问题,诉诸权力与主体的探讨:

张宇星,城市设计的价值逻辑

“建筑师永远不是主角,我们是主角的时候就糟糕了,那做的东西肯定是很贵的,用了大量社会资源,应该是要批评的。但是这个森林没有办法,是保证公共性的策略。如果这些铁树的骨架不够贵的话,以各种团体的能力,要改变原先的市政计划轻而易举。信不信?他们一定会把商场摆在这里。为了把权力从商业手里抢过来,这个广场一定要用一定的构造去占据,所以我们先把很贵的东西做进去,把文化设施包在下面,老树也会被留下来。这样就没人敢拆了,拆的话很多人会说你滥用公共资源。”

与之相近,近年涌现的策略性都市主义(Tactical Urbamisn)被用来描述一种低成本、临时的对建成环境的改变或改造获得一种适用灵活性(Adaptive Use),用来改变空间的运行状况以提升在地社区邻里和城市公共空间。它只有“轴”,但也不止是“轴”。策略都市主义的核心理念是通过对空间的运营或临时性占有来讨论空间的权属与实验空间的改造。它相比前面的建筑化手段更直接也更彻底地能够面对存量的公共服务优化的问题,因它直接承认了既成的物质形态环境不可大改的条件,并用空间计划去撬动空间运营与空间的权利归属等根本性问题。

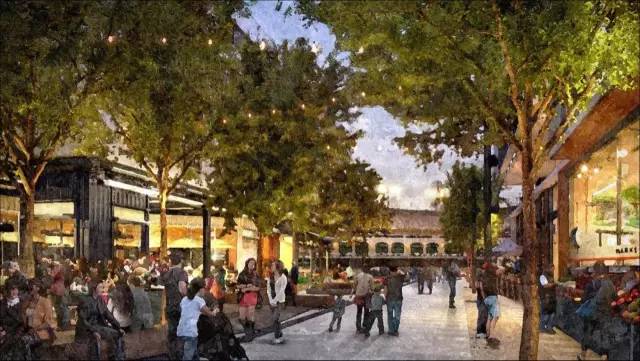

设计师用空间作为武器,参与到空间的价值逻辑并直面社会问题,通过空间修补完成社会修复。类似地,还有社区营造(Community Building)、社区培力(Community Empowerment)、场所营造(Placemaking)等都市行动主义(Urban Activism)范畴的议题涌现,他们都指向社会修复的都市主义并彻底摆脱了格式塔的雕塑的控制。策略都市主义通常意味着近人步行化尺度公共设施的实现:椅子+草皮-机动车等等等,也可以是标语或者仅仅是一道斑马线。它一般是临时的,并以小见大,改变着场所的使用与活力,并作为触媒促进下一步的动作与扩散。

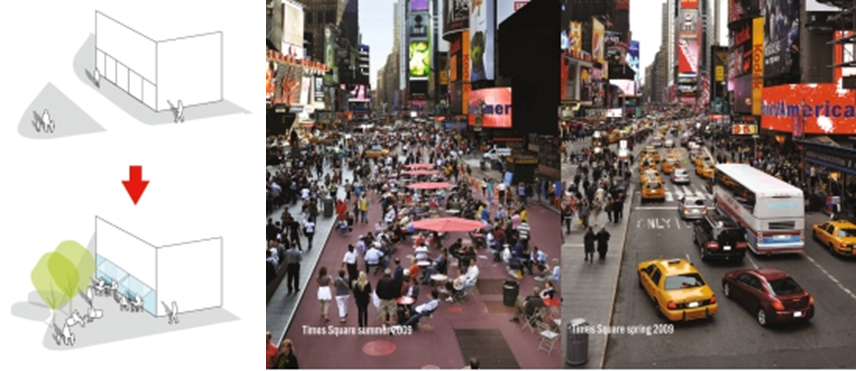

这一切开始于2005年三藩市一个叫rebar的设计工作室所发起的一场社会活动(Parking Day)。他们将付费的停车位通过放置草皮、座椅等设施让停车位变成临时的公共空间。在这之后他们假设摄像机将改变之后的情境拍下来:人们开始在小草坪上看报纸、喝咖啡、交谈、聚集,在缺少公共空间的地段,这一幕前后对比让人印象深刻。因为三藩市超过70%的室外空间都被用于机动车停靠了,因此三藩市对公共空间是极度缺乏的。视频被传到网上并引起轩然大波,效仿者开始纷纷出现以至于此活动蔓延至全球。Rebar对此设置了开源的操作手册及建议,让更多的NGO、设计事务所乃至社区居民都能够有板有眼地参与进来。

后来这个活动花样越来越多,才被冠以各种各样的名字,例如策略都市主义、游击都市主义或者DIY都市主义等等,这些玩味的名字无不承认这种看起来很非正式又小中见大的效果。至此也不仅仅是椅子,其他的方式也都花样百出。例如Rebar自己干脆把车位公园开走了,变成了车+公园。我们可以看到,草皮可以根据人的身体尺度发生不同的折叠并形成微型公共空间,创造社交的可能。此外还有把单车变成移动的社交地点的,还有通过在地上画格子让小孩在上面玩耍的…这些策略无不体现着微型功能单元与小的人性尺度的灵活实现。

除了花样越来越多以外,类似的临时性改造规模也越来越大,最终发展成占领街道的行动,甚至有变成永久公园的希望。纽约绿灯工程就是这样的一个声势浩大的案例,它通过增设座椅、改变铺装等手段直接作用于百老汇大姐时代广场段和先驱广场段的道路,将其临时性地改造成为步行街。最终经过对广场使用者的调查得出此场所实验的效果是正面和显著的之后,2010年政府决定将对时代广场进行为期六年的永久性步行化改造。

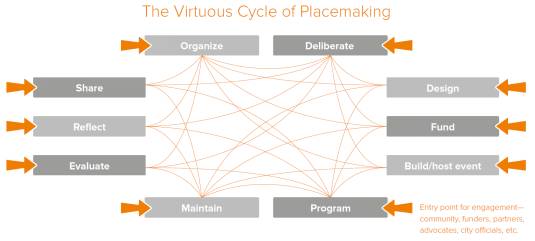

总结起来,面向社会修复的场所营造对设计师来说通常意味着三点:多重身份参与运营、近人尺度的活力实现、参与过程与平台的设计,厘清空间行的系统与关联。除了第一点以外,后面的两点的工作量意味着设计师并没有放弃自己的本职工作,而设计前期研究的工作量变得巨大。以Design Agency事务所为例,事务所老大Quilian Riano硕士毕业于哈佛建筑系,并借助构建参与式平台投身诸多层级尺度的城市设计与建筑设计中,例如科罗娜广场(Corona’s Plaza)改造计划。科罗娜广场改造计划中比较精彩的一招为直接将问卷通过透明树脂版直接“PS”到实景中。如此一来,社区居民便聚集在可能改造的基地场景中直接对可能性进行讨论。在圣爪哇公园(St. Java Garden)中Design Agency使用了一个路网的格栅模型,发动居民以剪纸的方式将自己的想法填充其中……

结语:

作为人类社会新陈代谢的一部分,建筑被赋予了与时代精神与时俱进的崇高使命,他被寄希望于通过空间的重组完成某种社会价值的再造;然而在它所依赖的物理空间受到了虚拟空间的入侵,而后者显现出更有效的、面向用户式的重组功能之后,建筑那曾引以为豪的纪念碑式的永恒,此时却成为了迟缓和臃肿的载体(姜珺,2008)

我们可以看到,在场所营造的过程中,传统设计者需考量的形式、功能、比例、体量、材料考量的比例,功能比例大幅上升而其他比例则都是为功能服务的。这也是为什么策略都市主义还有另外一个名字:“用户驱动都市主义”(User-generated Urbanism)。参与式、行为驱动的设计会逐渐兴起,因为他直指存量优化的公共服务升级和社会修复的本质需求。但其实降维打击这个词已趋于滥用的境地,因为永远指向降维的源头便只能得到经济学、社会学乃至哲学了,设计师在这个过程中需要的其实不是降维而是增维,即需要同时进行多个层面上的实践而不丢掉设计师设计的武器,对此,Design Agency事务所用他们颇具创造性的实践给出了参考。当然,在欧美发达国家,根本没有什么存量优化的概念,他们通过公共空间复兴的空间修复(Spatialfix)已经走了几十年,深谙此道但是并没有这样用“存量”去形容这种状态。存量优化需要社会资本增加带来的空间溢价,但又需要驳斥唯GDP主义,所以需要明确主体并以活力、文化与多样性来复兴城市,并修复与激活粗放型空间生产带来的隔阂地带。

城市在最初是军事主导的价值逻辑,其次是宗教主导的价值逻辑、王权主导的价值逻辑、城市政府主导的价值逻辑、资本主导的价值逻辑,最后是分享平台主导的价值逻辑(张宇星,2016)。单一价值取向的唯GDP导向、纯利益驱动在这个时候因为主体的多元取向而难以成立,这也要求设计师从画图师或者先锋派走向后锋的空间的策略设计师,那么操作手法也会变得更趋向于明晰落地后的活动策划的可能性、去纪念性地在地情境化、多元取向地日常化与交流平台的搭建。解读与叙事也越来越重要,在媒体如此发达的时代,文本生产与公民发声带来的设计全过程的解读与从调研、参与到设计的逻辑辨析本身要求建筑师即是导演、策展人、社会活动家等等才能应对如此复杂的计划(Programming),学科分工越来越明确的取向理应实际上对设计师的成长与自我价值实现不起作用。

部分参考文献:

1.众神的黄昏——排行榜的兴奋与尴尬[J], 姜珺, 建筑与文化. 2008.02.

2.关于现代建筑的16章—空间、时间以及世界[M].五十岚太郎, 田园城市. 2010.01

3.解放的空间——超建筑组织的多重路径[J]. 周榕.时代建筑. 2014.01.

4蜕变的现代主义[M].矶达雄等著.郭屹民译. 2011.10.

5.空间:理论抑或感知?——建筑设计空间知觉的基本训练[J]. 顾大庆. 世界建筑导

报.2013.01.

6.The Planner’s Guide to Tactical Urbanism[M]. Laura Pfeifer.2013.

7.Socially Restorative Urbanism[M]. Kevin Thwaites等.Routledge.2013.

8.冢本由晴, 北岛桃代. 后泡沫城市的汪工坊[M].田园城市.林建华 译.2007.

9.侯志仁. 城市造反——全球非典型都市规划术[M]. 左岸建筑. 2013.

10.黄声远、王增荣、王俊雄, 田中央的八个理念,新观察[M].史建 编.同济大学出版

社.2013.

1.DUSP. MIT. Places in the Making-How placemaking builds communities and places[M].DUSP. MIT. 2013.

12.阮庆岳, 建筑退化论:哲学·文学·社会[M], 同济大学出版社.2014.

13.伯纳德·屈米,曼哈顿手稿[M], Academy Edition, 1994.

14.陈洁屏, 当代毯式建筑研究[J],世界建筑, 2007.

15.Reid Ewing, Otto Clemente. Measuring Urban Design-Metrics for Livable Places[M].Island Press. 2011.

注:因篇幅问题部分微信文章未写入文献目录

如果希望同我们交流,欢迎微信留言或致信tongjicaup@163.com。我们期待探讨。

本平台是一个开放的环境设计研究平台,欢迎来信投稿或推荐内容。

文化城市

文化城市