序

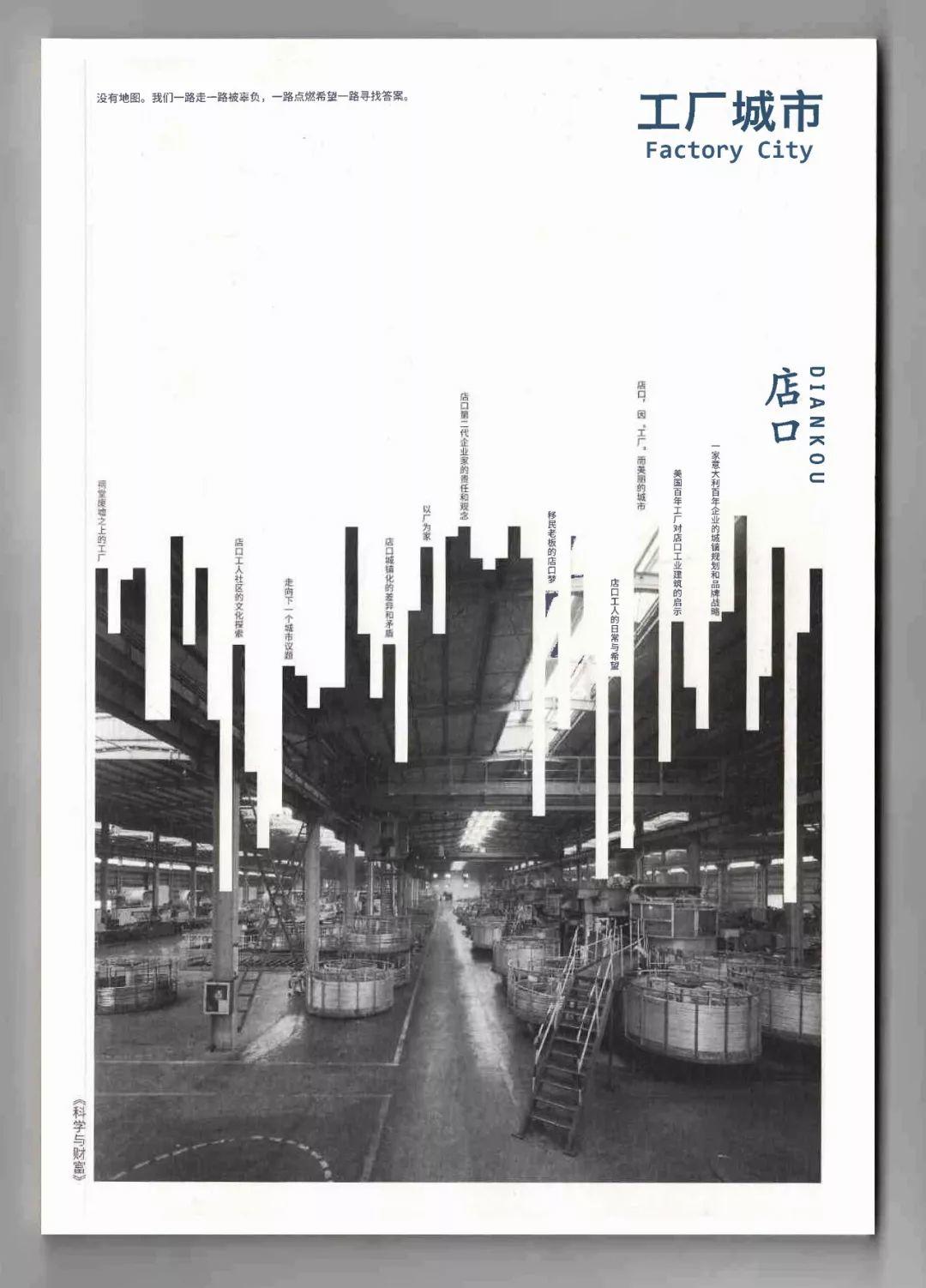

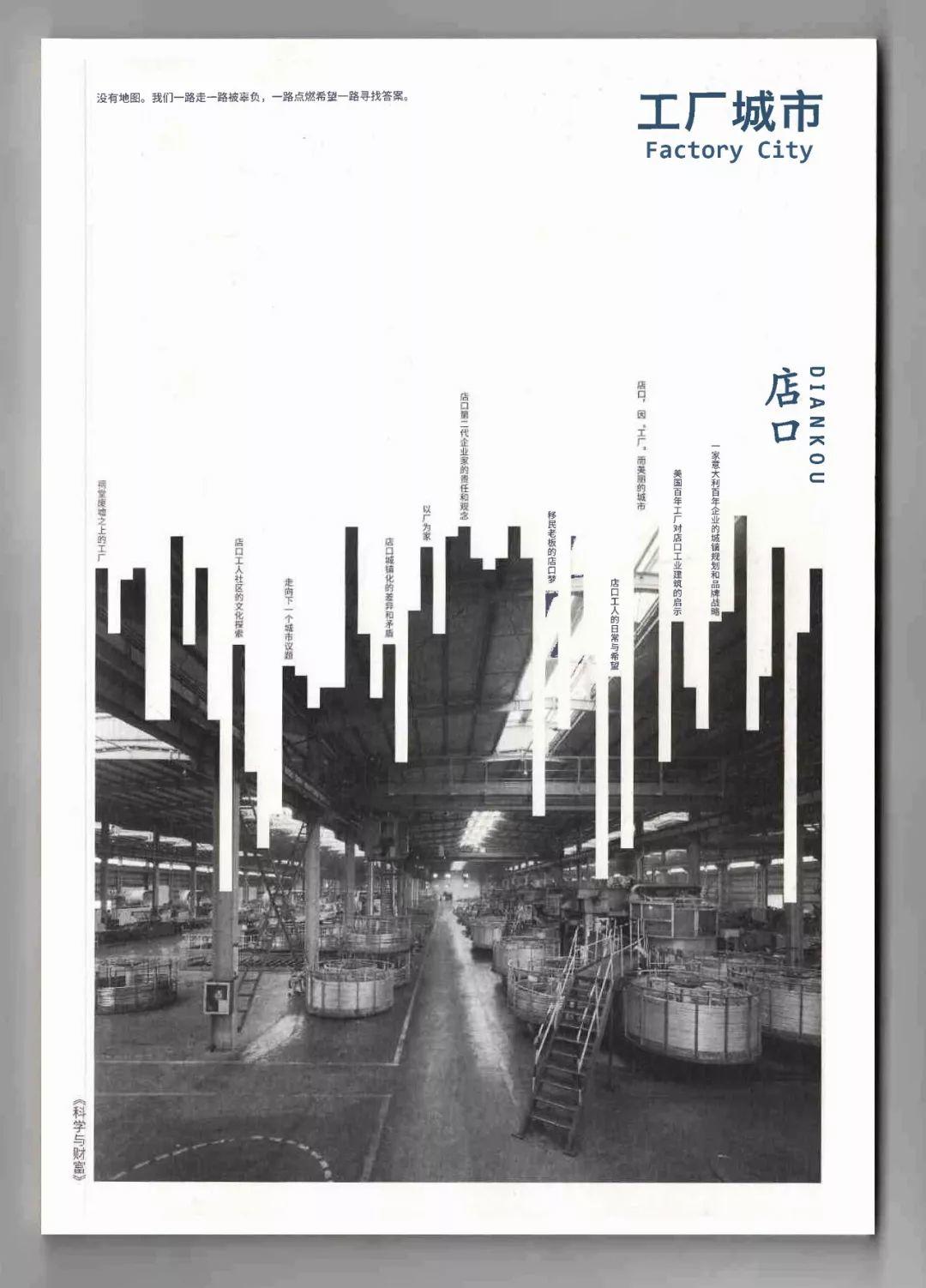

《店口-工厂城市》是九樟受【理想城镇】委托为浙江店口镇主编的一期杂志。

我们之所以对店口感兴趣,归结起来有三个原因。首先是《店口》这本杂志本身。这是我们第一次知道在国内竟然有一个镇,专门为宣传自己而办了一本杂志。无论它以什么方式传播,为了达到什么目的,它首先象征着一种对未来的想象;另一方面,无论你是否满意,店口这样的乡镇是今天中国的大多数,也是中国乡镇未来发展的基本样貌。关注和研究店口,就是关注和研究中国乡镇的未来;最后,无论我们主观上是否喜欢店口所呈现的面貌,我们都应该尊重改造店口的这群人。尊重他们,就是尊重一个人通过自我奋斗追求财富、摆脱贫穷、改变命运的自由。

店口这样的乡镇,将是未来大多数中国人赖以为生的家园。

原文刊载于《店口-工厂城市》杂志

人们只有决心使过去重新复活并且延续下去的时候,才能把它从遗忘的深渊中捞取上来。如果一个鲜活的传统的回忆和传承链条断裂的话,记忆之地也会随之变得不可读。建立于回忆中的废墟受到时间的洗礼,刻画着不仅仅是物质的艺术性,还蕴含了神话色彩的故事。

在店口,带有血缘关系标志的宗祠建筑已因民国时期的政权体制变化而被慢慢荒废;近一百年来,店口经历了多次的土地改革政策、经济变革和文化意识转变,荒废的祠堂经过没收充公、再分配而改变了原有的用途。与此同时,具有“地缘关系”的宗祠建筑也因新厂房区块建设、道路建设挪去他处。近数十年来,店口经历了物理空间(包括祠堂、传统民居建筑等)的治理和民办企业的兴起。伴随着以祠堂为代表的礼俗文化的变迁和以经济为核心的生产力发展,店口的礼俗社会被工业社会所替代。“血缘关系”、“家长制”已不能支撑起整个乡村的日常生活文化,回忆——看不见的精神支柱成了保存、调查以及重构的对象;人——被看作运用象征、概念和寻求意义的物体。

– 1 –

文本观察:

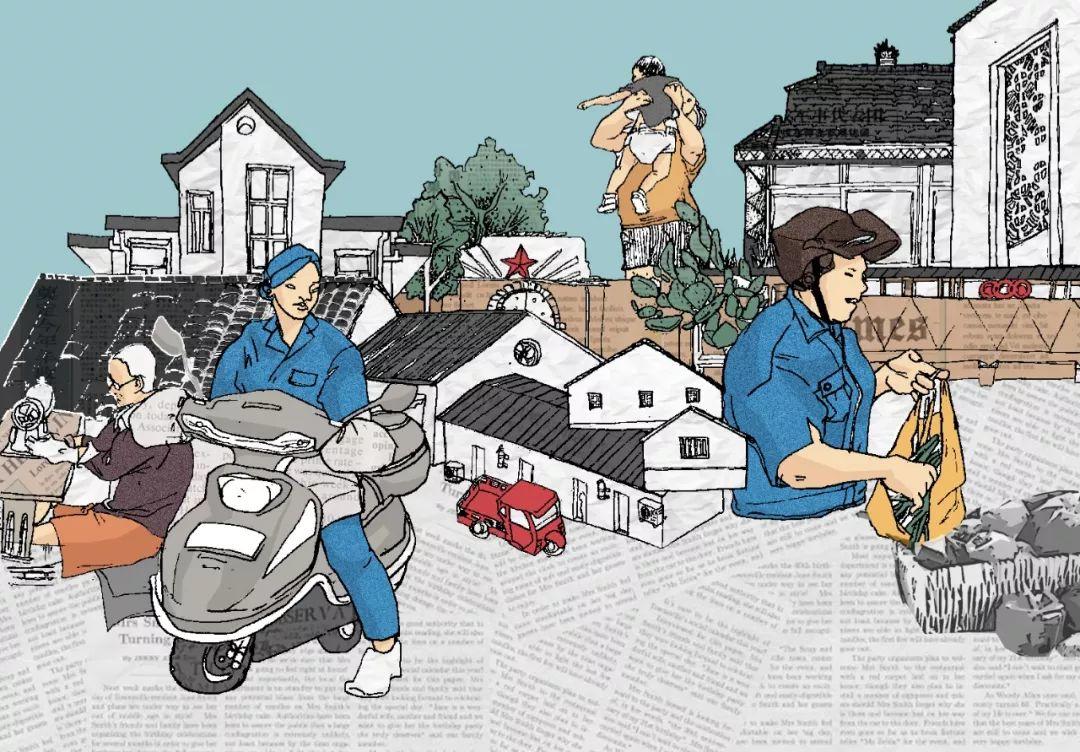

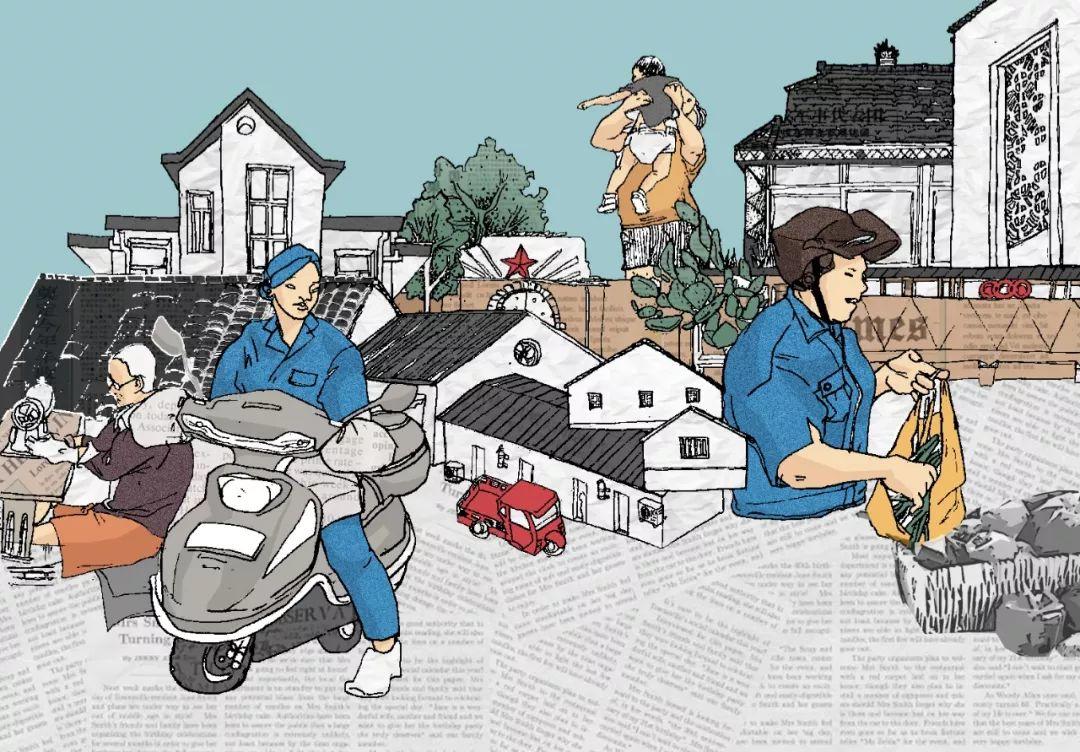

政治经济高速发展下的工人社群

集体的信仰是对技术革新和新生活方式的一种宣言。信仰的社会功能满足了个人对一个安定、可理解和可驾驭世界的认知和感情需要,使个人能够对社会里的不测保持安全心理。

历史文本梳理作为一个价值研究的方法参与城镇调研工作,定位于过往经验研究、重在象征的价值研究方法,它可以在描述道德、审美及其他规范行为的文字中提炼出符合逻辑思考方式。这种建立于文字间的逻辑演绎规避了调研观察中的情感偏差,从而得到一个较为中肯的理性结论。理性结论给经验以一定形态和秩序,这种结果导向性的方法通过反复调整排序,使之具有影响力,最终人们从这些经验中寻求意义。通过文本得出的理性结论为无法生活于一个他们所不能理解的社会的人提供清晰定位。工人阶级的语言通常是零碎无秩序且日常的,这一既有事实使得理论推演这一过程变得十分艰难,其艰难的关键点在于琐碎信息会降低语义解析的准确性。所以,单一进行对工人样本分析很难找到社区中人与人的关系逻辑(hidden transcripts)[1],需要对浅层的公共信息(public transcripts)进行归纳和比较,探索工人社群的内在关系逻辑,提供一份自下而上的文本给城市规划者、经济政策制定者,以及文化传播者。

从文本资料中发现,店口人现有的生活状态是由一连串突变所构成的。经济制度的快速迭代造成基本社会制度无法公平化,导致财富两极分化,以及加剧人群多级分化。店口经济经历了三个主要迭代阶段:一是小农经济、二是土地制度、三是城乡二元经济结构[2]。以家庭为单位,以维持基本生活需求而形成的小农经济限制了生产资料可利用度。生产力水平低而产生的经济不稳定性迫使土地制度改革。即使制度的目的是为了提高生产力,但是非民众可参与的土地规划及再分配剥夺了过往农耕社会的稳定生活状态。城乡二元经济结构的形成,驱使以家族生活为核心的乡民转移其剩余劳动力为创造经济利益所用。二十世纪七十年代以来,随着公共建筑的落成,以家族间情感交流为主的生活方式慢慢被社区文化所替代。到了二十世纪八十年代,农村实行家庭联产承包责任制后,开始全面推行各种经济承包制[3]。

为了能过上安稳的日子,店口人筑起了以“创造经济效益”为信仰核心,以工厂作业为单位的工人社区。

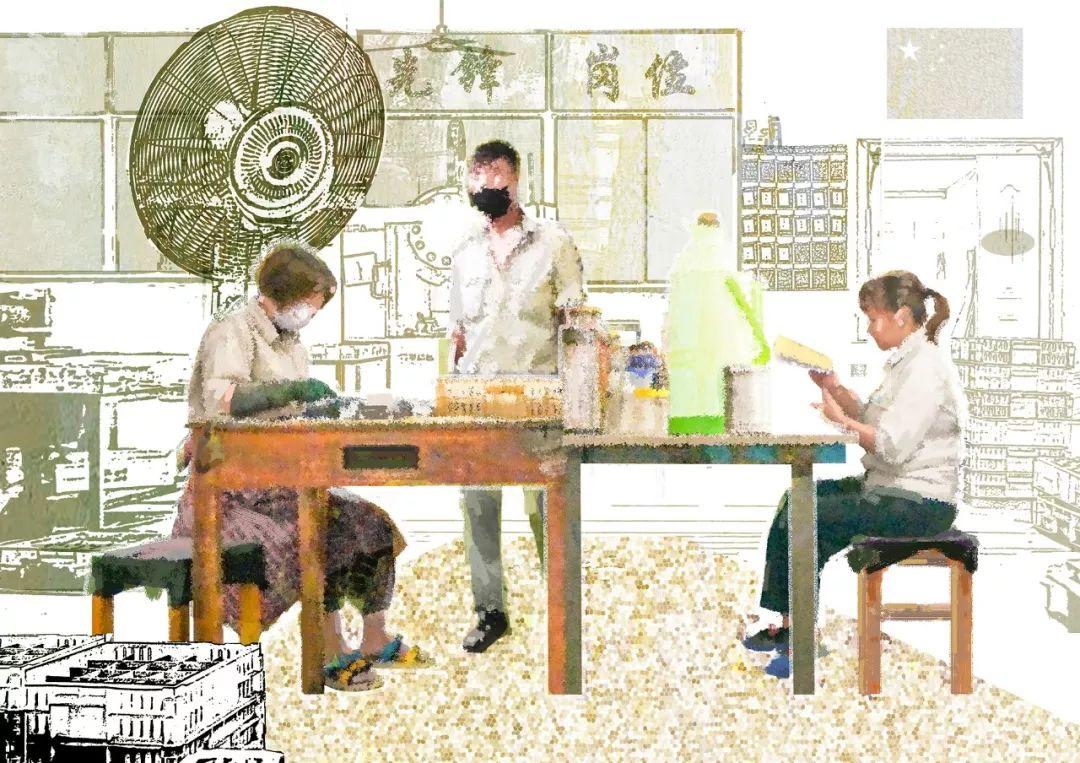

集体的信仰是对技术革新和新生活方式的一种宣言。信仰的社会功能满足了个人对一个安定、可理解和可驾御世界的认知和感情需要,使个人能够对社会里的不测保持安全心理。虽然个人建立信仰的方式迥异,但在店口经济发展的大背景下,为了改变不稳定生活状态而创造经济效益的行为,成为了公共的信仰基础。店口某一工人对工厂的记忆,“我们所参观的那个车间,是村里唯一的工厂——村办电镀厂……代表着那个时代的财富,进入电镀厂工作,则是身份的象征。”[4]在收获经济收益基础上,对身份象征的追求便是一种建立自我感知的信仰方式。当工业文明进入店口工厂,信仰确保了劳工目的一致性,当具有一定技术操作要求的工作替代了手工劳作,高制度化工作要求劳动成果一致性,由此创造了新的文化秩序。正如涂尔干在《宗教生活的基本形式》里总结:每一种宗教信仰的形成都是由“智识概念”和日复一日的“仪式实践”所组成的[5]。精准化工业生产变为了新的信仰渗入工人社区,工人、工厂主都围绕着这一信仰,进行日常仪式化的生活。“我们的工作需要对机器进行编程、调试和保养…这机器跟人一样,需要认真对待,得上心。[6]” 信仰是一种具有高度秩序性的文化,缺乏文化活动的店口人便是通过建立与经济生产活动相关的信仰,从而维持他们日常生活中的精神状态。

– 2 –

隐喻:工人社区中的崇拜主义

社区文化是由社会和社区两个抽象概念同时形成的具有明确界限定义的规范(norm)。德国社会学家费迪南德.腾尼斯(FerdinandToennies )用社区(community)和社会(society)分别标志礼俗社会和法理社会,分别用数个特征词给社区和社会定性。腾尼斯认为礼俗社会中社会关系充满公共感情,具有情感性、道德性、本土性、私密性、归属性、习俗性、协调性;而法理社会中社会关系结束了人类的行为,则具有人为性、契约性、权益性、部分性、专门性、表面性、暂时性、短期性和非个人性。例如“社区政治”,不仅不同于形式上的国家政治,也不同形式上的地方政治[7],它包含着语意里情感交流规范的行为准则。社区文化建立在情感沟通上,这种情感的沟通不仅产生了人对外界事物的价值判断和人与人之间的价值判断,也产生了人对自我的价值判断。

大多数工人社区里的人,包括店口人,他们对自我价值有着清晰的自我定义。通过归纳一连串的行为表征发现工人言语拮据,与外界对话时甚至让人觉得冷漠。当工人面对权贵时的顺意,又使人产生在权力面前失去尊严的联想。类比与同时代的英国乡镇里的工人社区,“自我定义”(self-determination)能够提供理解工人社群沟通心理的线索。工人并不是冷漠或者顺领导意愿,他们困于对自我特定的价值定位,并深深地认为自我的身份认知是不允许他们多言,其潜在的原因是工人缺乏安全感。

在店口,与工人文化相对的精英文化以富有个人英雄主义的事迹在坊间口口相传,长期奋战于商界的企业主是店口镇里精英阶级的主力军。店口镇工人通过聆听企业主的传奇事迹和对精英智识的学习,建立了对企业主的精神价值评判,从追随和模仿中摆脱经济不稳定造成的心理阴影。当社会经济强盛于一定程度时,工人社区内部因崇拜“精英智识”出现了有限的自治机会,长期经历工厂的“仪式实践”,加固了工人阶级与工厂的联系,而企业主成为了工厂里的“耶和华”,工人亦变成了长期为信仰而实践的“基督徒”。无论承认与否,强调经济精英或者提出新乡贤的概念,其本身即承认了社会阶级分化的存在。也就是说,阶级意识的产生是伴随阶级分化而产生的现象。店口工人为稳定生活而努力创造经济的信仰也受支配于阶级意识,从而接受了企业主的个人英雄主义式工作方式。

自上的个人英雄主义影响了店口民营经济的发展,国有企业员工转向成为个体户,通过大胆打拼成为民营霸主,企业主的创业史便以神话式的故事流于坊间。个人英雄主义的形成必将伴随着崇拜者对自我阶级的定义。来到店口的打工者吴世伟羡慕精英生活,通过自我定义落入了工人阶级——“我们是穷光蛋,不是同一个层次,我们像乞丐,他们是富翁”[8]。信仰在此形成了崇拜主义,它使脱离了血缘关系的群众凝聚在一起,从而形成以“顺从精英”的崇拜体系。在以民营企业主为核心的精英文化中,信仰召唤人性聚集的力量已远超过血缘关系。正如理解基督仪式和与之相关的事物绕不过理解《旧约》里的故事,上文所提的崇拜主义也需要通过原型神话得到理解信仰的基础。店口人认为精英主义便是财富拥有者,并被视为当地社会的主流意识型态。大量记录着精英阶级中骁勇善战的文字构成了以精英视角而确认信仰逻辑的基础。

店口的多阶级分化既是形成工人不安全心理的原因,也是必然发生的结果。当工人认清多阶级分化现象的存在后,他们开始进行对阶级的定义。完成定义高、低阶级人群的行为特征,再将熟悉的人群进行分类,并将自己定义为低阶级人群。通过确认高、低阶级的实力相对距离,低阶级人群不断模仿和追随高阶级人群,通过维持相对位置的不变,稳定自我对未知政治经济变化的心理状态。然而,工人阶级单一以精英阶级的角度思考经济高速发展下的社会状态,时常会因此陷入理想主义的狭隘看法中。

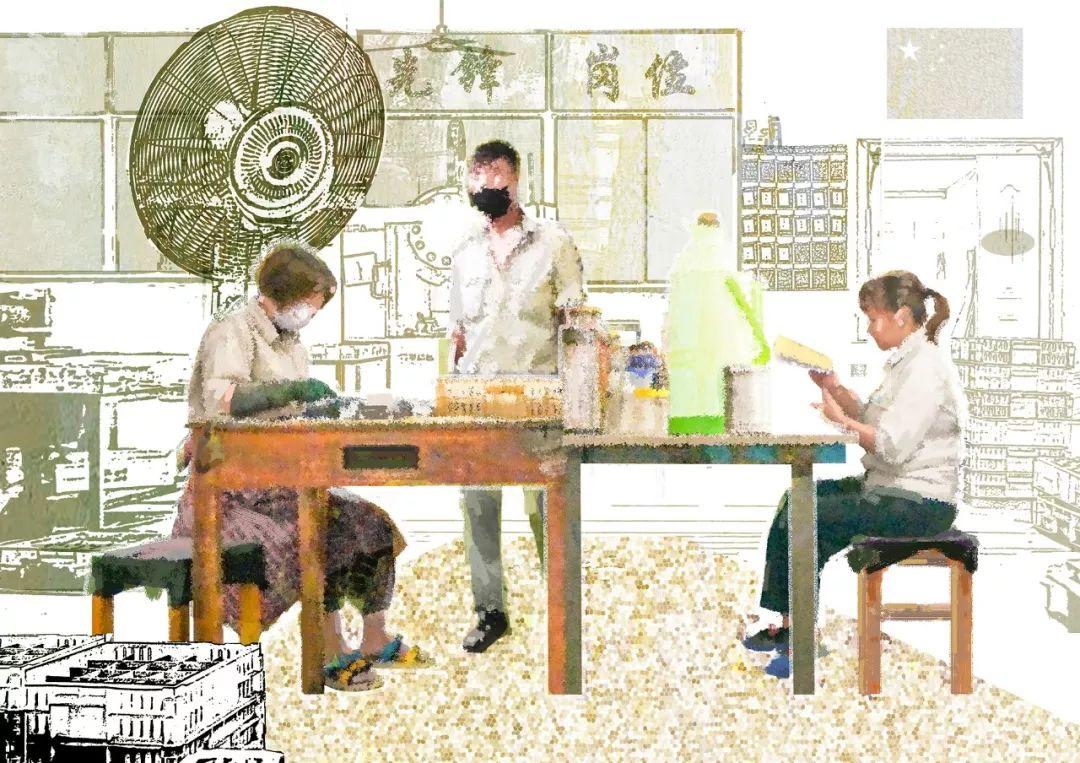

另外,建立在工人与来自中上层经济精英们之间的情感,反映了工人对身份和经济缺乏安全感的强烈情绪,从而驱使着店口人在车间里勤劳工作。项飙基于长期对北京的“浙江村”的实地调查而形成系统的、细致的描述:“浙江村” ——一个由“低素质人口”组成的商业移民群体,其成功经验背后的原因,是“浙江村”数量众多的工人们在狭小的车间里辛勤劳动,生产出具有竞争力的产品。即使全球商业主流论调中出现“知识是最关键的生产要素,劳资关系无关紧要”[9],大量的店口经济收入仍然来自手工劳动力(图3)。那么,为什么劳动力富有的乡镇企业不主动提高技术智力,而依然维持着传统的劳动密集型生产方式?

– 3 –

工人社区的内部关系映射:

城市化进程中的居住形态

20世纪初至今,包括L.柯布西耶的“光辉城市”理性主义和霍华德的“田园城市”理念在内的城市规划,都忽略了场所与人的活动之间丰富的关系,而转向强调功能混合性的空间交叠。在这样的背景下,邻里单位作为功能主义中城市组织结构的基础单元被重新评价,从而在居住空间的建设模式上出现了新的方式:以“社区理论”代替“邻里单位”模式,作为居住空间塑造的理论依据。[10]乡镇居住空间大多由邻里单位构成,当经济生活进入城镇后,乡镇慢慢转化为社区生活,其居住空间中出现了城市中特有的社交活动,功能性建筑也变得更为多样化:办公、工厂、小型企业以及配套服务设施。社区理论解释了城市规划设计理应根据“人”的行为需求,按功能设计出空间离散的状态。

▲柯布西耶于1930年设计的未建成方案——光辉城市(图片来源:archdaily)

空间的离散状态保留了建筑的物质性和功能性。“店口人热爱文娱活动,篮球是当地一大特色”。城市空间里的运动场所和活动室的建成是为丰富了店口人的文娱生活。英国工人阶级也具有十足的体育精神,它不仅仅展示了工人阶层的“男子气概”,更是人联系居住环境和增进情感交流的有效渠道。对工人来说,有效地从自我认知中抓取行为特征,能使工人心理上更具有安全感[11],并通过建立社交圈来达到平等交流的目的。店口人本能地根据趣缘、经济阶层建立社交圈层,“麻将……已经成为了村庄的一道风景线。几个人凑在一起到邻居家搓上几盘麻将……成为了很多农民消磨时间的重要方式。” 而有些店口人则更关注经济阶层。“侠父村有个舞蹈队,他们既会打腰鼓、玩健身球,又会跳排舞,还经常参加比赛….成员基本都是家庭优越的精英阶层”[12]。那么,依赖于功能性而规划设计的城市蓝图能改变工人的自我定义吗?

▲店口不同时期的公共篮球场,可见这项运动在店口的受欢迎程度(久二团队拍摄)

不连贯的居住形态放大了意识形态的结果,好像满足了工人内心真实的情感需求。墙面标语、大字报是劳动人民对改革开放后社会主义的一种信仰暗示[13]。这些现象确实告诉了新一代店口人,二十世纪六十年代的店口工农集体对美好生活的愿景。但是这些片面的只言片语是否具有工人社群内在关系的代表性?基于项飙长期对中国“浙江村”的调查研究,工人之间的援助网络并不带来彼此间的团结与合作,只能归结为促进劳工关系[14]。工厂的工作具有高弹性与可复制化的特性,这便在劳动力市场造成了极其不确定、不明晰的工作状态与劳务关系。工人社区的理性制度并不完善,所以,当思考社区内部情感关系时,并不能就某一种特征而对工人关系做定论。

▲留存于建筑上的社会主义时期文本宣言(久二团队拍摄)

来自店口镇的某一居民认为工程队的出现打乱了原本亲密的援助关系,“2000年左右,这间房子的工作基本承包给工程队,除了核心亲属,一般人不再参与帮工…”,再也不见“在你帮我,我帮你的过程中,大家的感情也比较近”[15]的邻里状态。然而,这是城市化加速古老的价值结构崩裂的现象之一。与之相似的消极现象反映了人情关系中纵向与横向联系的多种可能性。在恶性的工厂竞争机制下,城镇内的工作者减少了过往横向的情感交流,以发展纵向人情关系,最大可能性地获取理想的生活条件。所以,当理解店口镇正在进行的城市化时,城市现代化的进程是一种灵活的意识,这种意识需要摆脱固着在地点上的权力和力量。

– 4 –

找寻解决工人社群

对生活状态缺乏安全感的良药

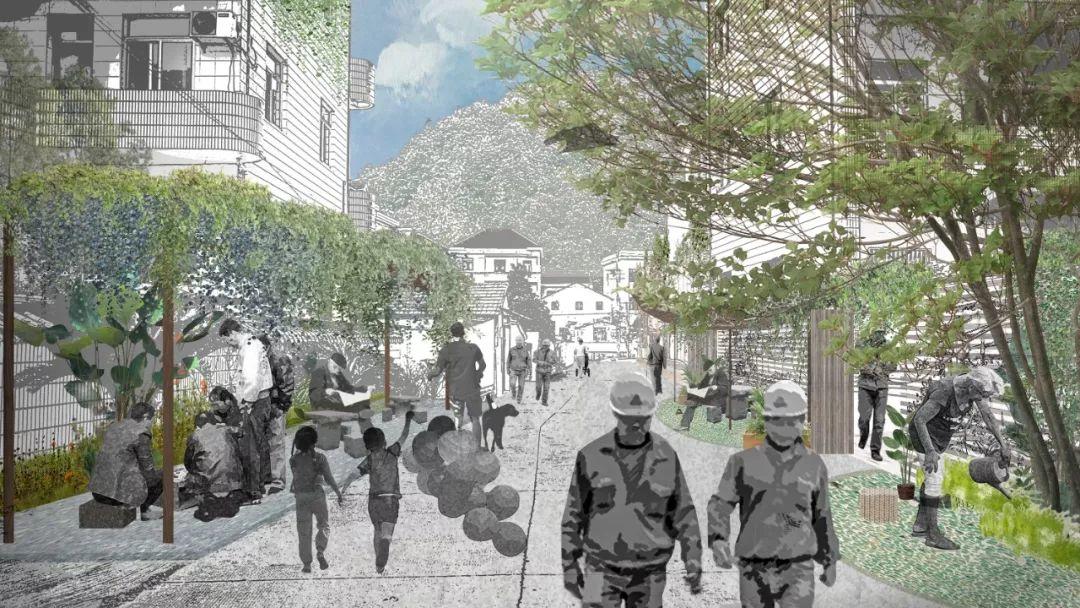

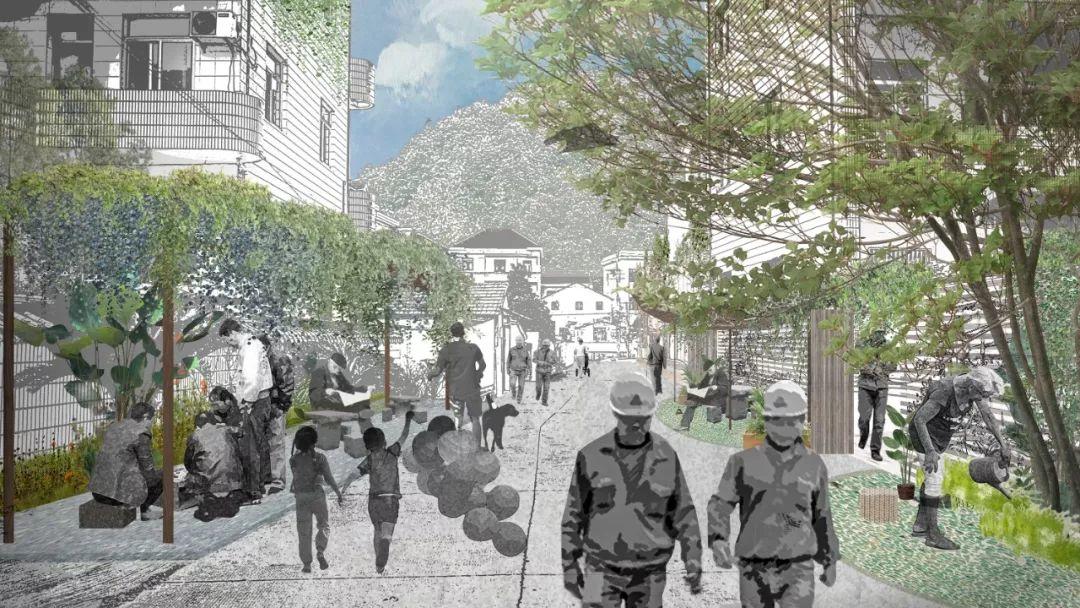

工人社群情感关系包括三种人际关系:高、低阶级之间的崇拜关系、人与外界的圈子关系,以及人与自我价值的认定关系。特有的崇拜主义禁锢了工人的独立成长,限制了工人的自信发展。不规律的城市规划原则,和对废墟文化的审美趣味而追求宗族文化的保留与虚张重建,变成了感知外界的障碍物。如何从现有店口人生活状态中找寻到解决从礼俗社会过渡到工业社会而造成心理状态不稳定的方法,从而实现自我成长?为了抵制现实多变的经济环境与过去人情社会之间的鸿沟,善意的情感关系是解决心理不稳定的一剂有效良药。通过确认工人社群的基本情感特征,重新建立一个集体的记忆,以记忆唤起工人内心处最牢固的情感。当下对城市社会空间的可持续性所做的研究确认了城市空间规划是一个能改变文化意识形态的工具,那么对店口的空间改造应该以何种方式介入工人社群?

社会空间拥有某种特殊性:在一定程度上,一方面,它不再会与心理空间混为一谈;另一方面,也不会与物质空间混为一谈。它既不是通过事物的汇集或感觉数据的堆砌而构成的,也不是由装满了各种内容的空壳构成的。它是集体文化的中央处理器,也是集体记忆的存储器。回忆没有内在的持久力,而是基本依靠精神文化的互动和确认而存在;回忆的功能在于把主体相连,并承担着载体的角色,通过架设一个特定的过去的情景,建构自我。持续进行的人类回忆从根本上来说是具有重构性的[16],具有自我形成意识的回忆以正向力量建立交流通道,激发人对环境心理和情感上的认同感[17]。例如,工人间的日常技术交流也是一种情感的交流,通过技术沟通而得到的肯定重新建构了自我定义,积累的技术换得经济回报时,外界的肯定增强了自信,从内心改变自我定义。通过建立友好的社会空间唤起人与外界的回忆,提高自我认知和信心。这便是亚里士多德的官能心理学里的三类思想:想象、理性和记忆。这三类思想建立起了日常生活联系着的两种反抗的能力:个人的身份认同意识以及现实意识。

回忆使家庭、社区与个人的关系蔓延于空间,成为强而有力的稳定剂。人类与乡土之间的亲情纽带是强大而有力的。建立记忆中的强烈情感在古希腊罗马的记忆术中被看作是一种工具性的记忆增强剂,卢梭认为强烈情感是回忆的坚硬内核。其意义是通过某些强烈的情感印记(包括虚荣、侮辱、惊讶、和陌生)发挥作用[18]。以回忆为支点,可以通过城市的合理规划解决工人社区里的三种情感关系。

– 5 –

未来店口发展蓝图里的工人社区

改革开放以来,伴随着工业化进程加速,店口镇经历了一个经济文化起点低、发展速度快的城镇发展过程。然而,店口镇现有的空间和规模结构的不合理,明确显示了城市规划管理者对社群缺少价值判断意识。“城市是一个有机生命体”,城镇的可持续性是反映其生命力的特征值。当城市建设中出现金钱利益和精神文化失衡的现象,城市将丧失永恒的发展动力。

店口由礼俗社会转变为工业社会,居民的精神文化在市场经济体制下正面临着挑战:宗族制度的消失和血缘的缺失使乡镇人民的价值观受到冲击;城市缺少了对公众的关怀。我们应通过重新认识工人社区的情感寄托对象,来重新建立可持续城镇空间内的精神文化,并赋予其意义。建立一个富有情感、记忆和理性的生态环境,和谐社会(social harmony)将包含空间公正和尊严。有机的规划蓝图应当思考民众的可达性、参与和权利保障等重要原则。

[1]Valerie Walkerdine (2016). Affectivehistory, working- class communities and self-determination. The Sociological Review, Vol. 64, 699–714 (2016) DOI:10.1111/1467-954X.12435

[9]项飙,《跨越边界的社区》- 浙江村北京“浙江村”的生活史

[10]丁桂节,《工人新村:“永远的幸福生活”——解读上海20世纪50、60年代的工人新村》

[11]Stefan Ramsden (2015) Remaking Working-Class Community:Sociability, Belonging and ‘Affluence’ in a Small Town, 1930–80,Contemporary British History, 29:1, 1-26, DOI: 10.1080/13619462.2014.951338

[14]项飙,《跨越边界的社区》- 浙江村北京“浙江村”的生活史

[17]丁桂节,《工人新村:“永远的幸福生活”——解读上海20世纪50、60年代的工人新村》

[18]阿莱达阿斯曼(2016),《回忆空间》,p.292

jiuzhangsociety@gmail.com

原文始发于微信公众号(九樟学社):店口工人社区的文化探索