点击查看陈洋演讲集锦视频

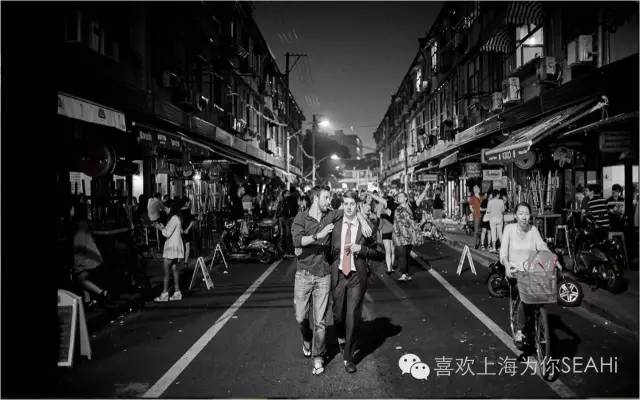

永康路矛盾的核心其实在于它酒吧的业态和室外餐饮的空间形态。全球化正让我们生活的世界愈发相似。类似永康路的商业形态在国外十分常见,这些年它们慢慢在上海的大街小巷蔓延开来。

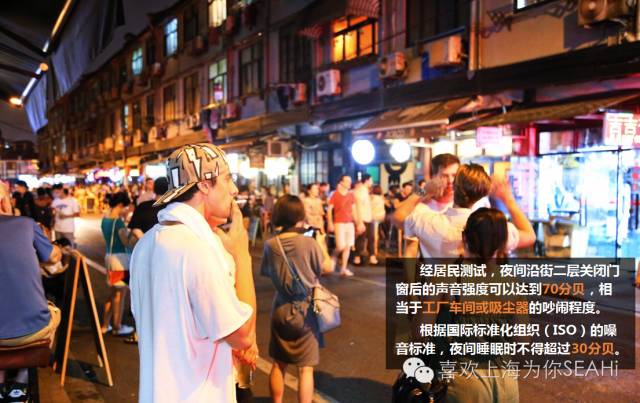

一边是当地居民乘风凉,另一边是老外在喝酒聊天,看似很和谐不是吗?但当这样的业态开始集聚,甚至野蛮生长时,便可能带来不和谐的矛盾。

第一,是噪音扰民问题。永康路所属地块以居住功能为主,每天华灯初上,它便开始热闹起来,音乐声、汽车声、人声,不绝于耳,一直持续到凌晨两三点;然而,其东段的住房隔音效果很差,居住的有很大部分是老年人和需要早起维持生计的周边小商业从业者,他们则需要安静的生活环境。

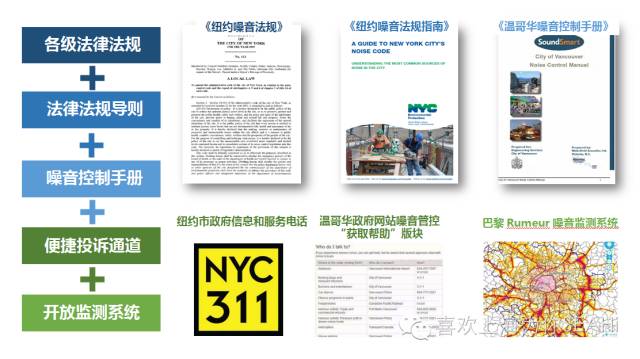

对于酒吧业态,可以说是国际大都市特有的夜间经济的重要组成部分。通过制度化管理,如在政策法规中明确相关规定,并提供分门别类的技术导则,开放便捷的投诉通道、向社会开放的检测系统,可以有效防止类似噪音扰民的问题出现。由于夜间业态的特殊性,许多城市也对其负面影响给予了特别的关注,比如纽约就为夜店酒吧的业主们提供了噪音控制的技术指导,旧金山出台了夜间娱乐活动的“好邻居”政策。此外,许多城市对于酒吧夜店也有Last call最晚营业时间的明确规定。

那么,上海呢?上海2013年刚刚出台的《上海社会生活噪声污染防治办法》以及国家的环境噪声法中并没有完全对应酒吧和室外餐饮业态的对象,也没有直接给出具体的噪音排放标准,而是仅仅说“参考国标”。相较而言,我们的噪音控制体系是很不完整的,特别是对于永康路类似业态的控制。而且我们需要反思的是,面对市场需求,除了抑制业态本身这种方式,我们是否应将注意力放在控制人的行为上呢?

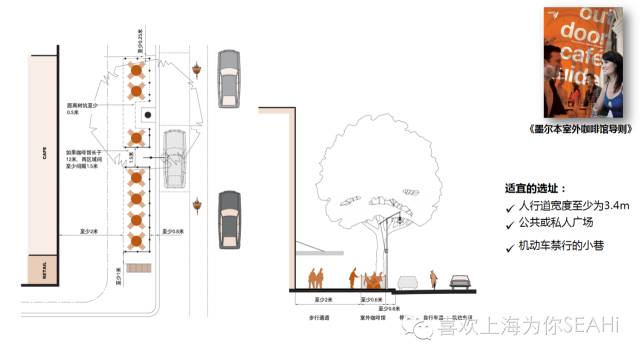

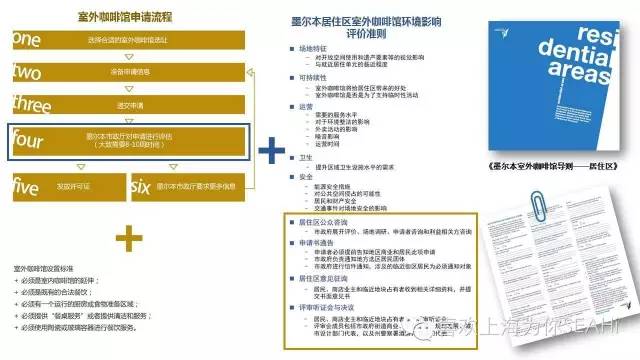

其实由于占道经营是促进街区商业和活力的一种形式,在国外很多城市被认可。比如墨尔本十年前就出台了相关的导则,通过设置室外餐饮区,有效推动了老城复兴。首先,他们对室外餐饮区的选址和四至做了严格的规定,如果是占道经营,要预留空间给行人,并且要保证与其他设施间的距离。对于交通干道,在一定时段内禁止设置室外餐饮区,以防止与交通的双向影响。

占道经营在上海很常见,也是城管很头疼的事情。但我们需要思考的是,与其完全禁止占道经营,是否可以通过制定相关法规,使得占道经营既促进街区活力又避免其负面影响。

第三,是环境卫生问题。从马路菜场到酒吧街,永康路脏乱差的形象一直没有得到改善,甚至愈演愈烈,包括垃圾、厕所等问题。鉴于酒吧这一业态的特殊性,需要相关的卫生设施同步跟上。比如墨尔本,明确规定室外每增加20个座椅就应该增加相应的厕所以及垃圾筒的配备,并要求商户对相关餐饮区的街道以及周边区域的卫生负责。

以上矛盾之所以会产生,很大程度上与现有体系中缺失的游戏规则有关,并不能完全怪罪于永康路的业态本身。

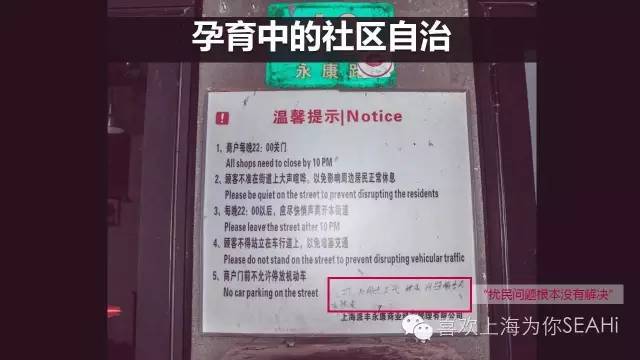

矛盾已然发生,我们应该怎么办呢?彻底消除是一个办法。但实际上,永康路作为一个城市更新的项目,给我们的最大启示是,城市更新及其后续管理,需要结合社区自治。而上海的社区自治已经起步,但还需要一定的扶持。

一方面,在永康路持续产生矛盾的这些年,利益相关方一直在自发进行协调。在永康路开发之初就组成了一个“路委会”,成员包括徐汇区经委、开发商、商家、街道主任和居民代表,但是,从矛盾的持续状态来看,协调效果很有限。另一方面,还出现了一些非正式的协调办法,有些商铺每月向居民缴纳补偿费,或帮助居民寻找其他住处等等。可见一种微妙的平衡已然开始形成,永康路的商住矛盾绝非是一个零和游戏,利益的博弈空间和平衡的实现途径一直存在,只是未将其条文化和制度化。

回过头来,假设一下,如果永康路的招商项目可以在最开始就建立充分的参与和协商机制,将沿街私人产权所有者和更多的居民纳入进来,甚至像墨尔本一样将其纳入法定程序,并且建立起以街区为单位的社区自治组织,比如像欧美的“商业促进区”、日本的“住区协议会”等这些受政府认可的自治组织,一开始就矛盾点签订公约,并确定利益共享和后续管理的机制,或许可以杜绝非法“居转非”和无证经营的现象,并在很大程度上避免矛盾产生。

虽然,从永康路我们已可窥见上海社区自治的雏形,但距离真正的自治还相去甚远。跨入存量发展时代的上海,以全球城市为发展目标的上海,未来需要更精细化的城市治理。

其次,是治理。治理有别于管理,管理多是政府自上而下的过程,而治理,是政府、企业、社会组织、民众,一起商讨、制定规则、参与监督的过程。城市治理的好处在于可以最大程度避免矛盾的产生,在发展过程中充分利用各方的力量,一方面可以帮政府减负,另一方面也可以使管理效果变得更好。我们的社会就像一个生态系统,只有各个角色的共同作用、相互制约,才能达成生态系统的平衡和健康。

文化城市

文化城市