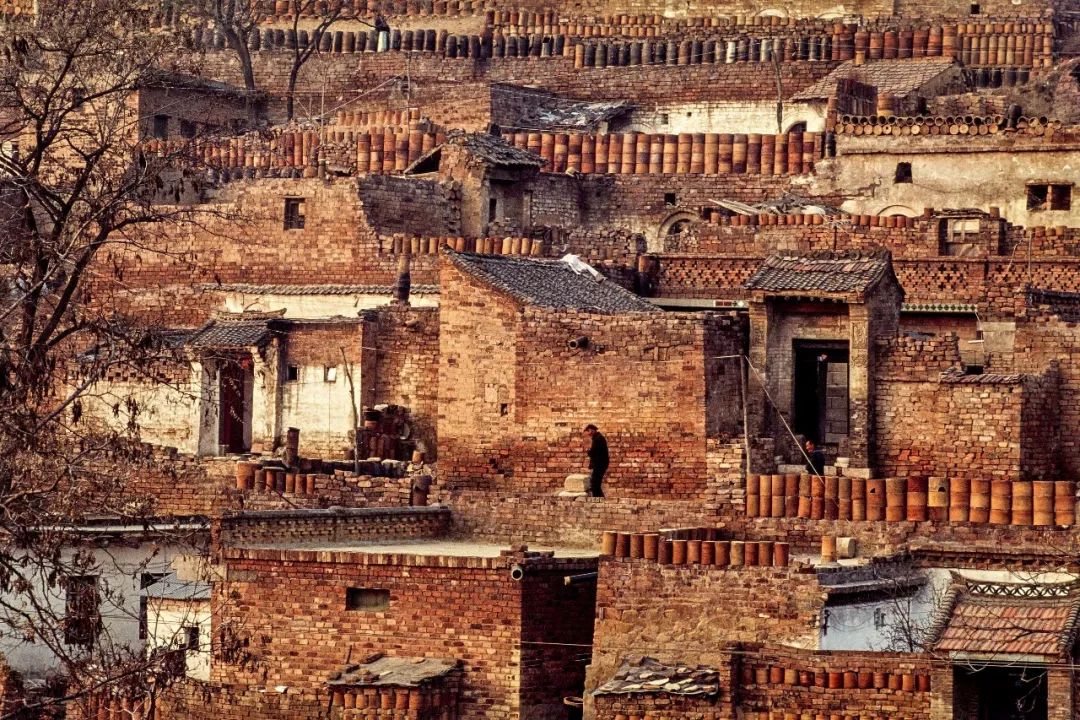

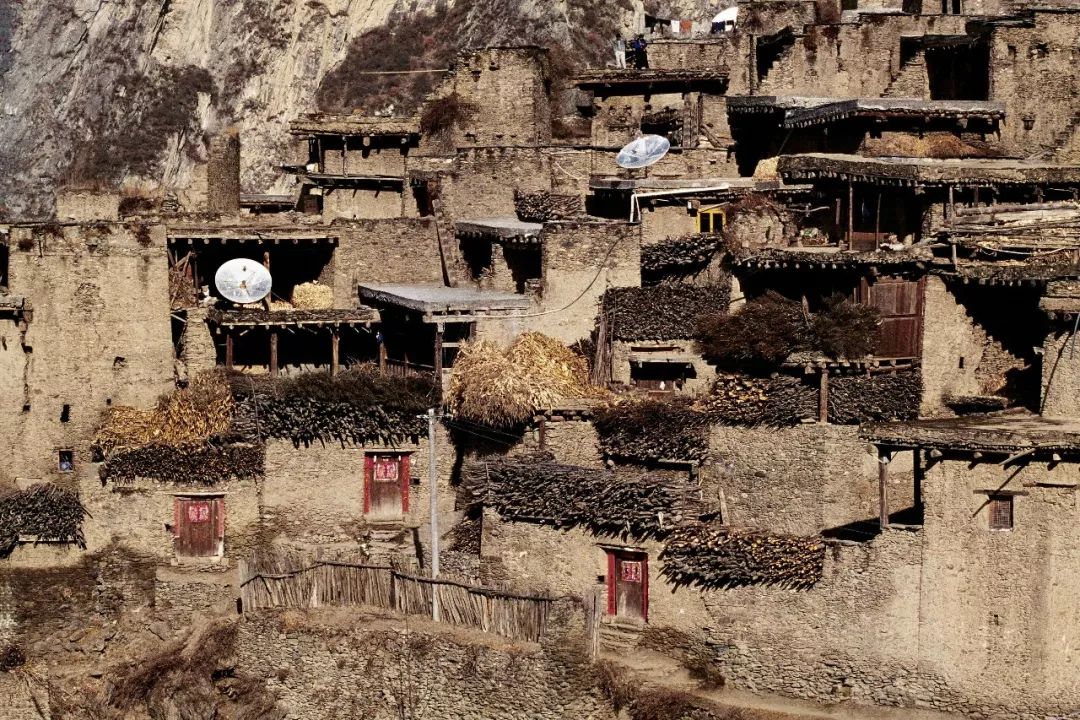

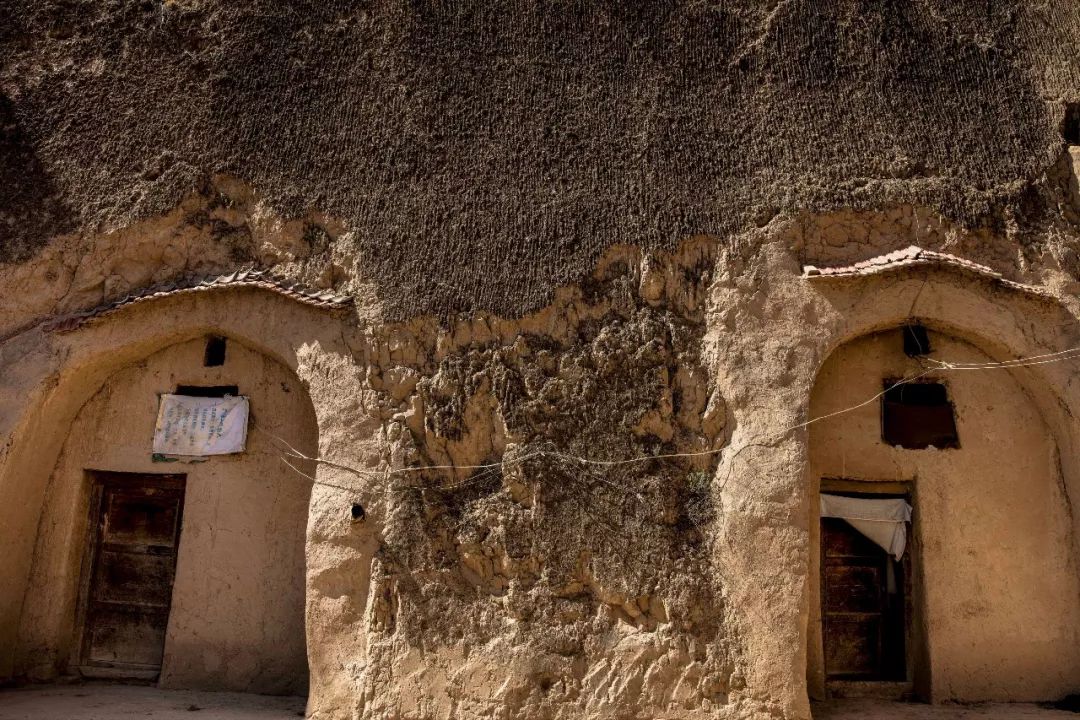

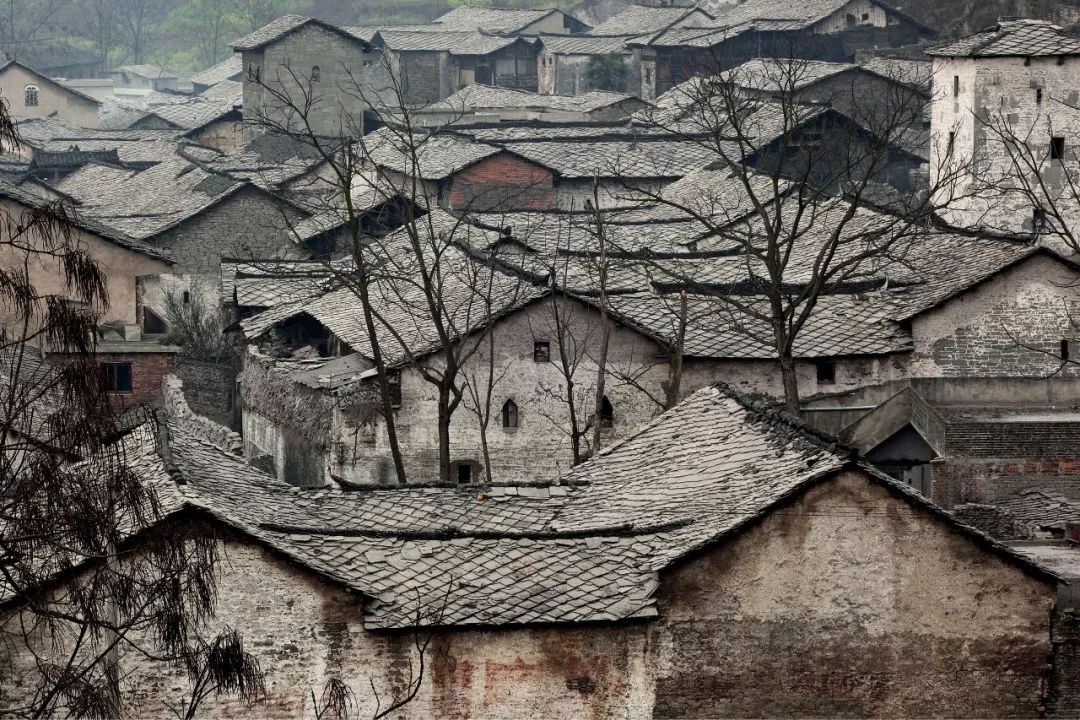

从陕北黄土高坡的陈炉(图1)到陕南茶园环绕的骆家坝,从南疆喀什的高台民居(图2)到东海惠安的东庠石屋(图3),二十年间,余平的足迹遍及了中国的大江南北,他总是利用一切的时间在路上,孜孜不倦。他跋山涉水,深入外人罕至的村落山寨(图4),寻访那些尚未被“现代化”蚕食的风土(Vernacular)聚落。摄影,不仅是他作为设计师的旅行日记,更是他对风土遗产抢救性的保护记录。

图1. 2011年摄影陕西陈炉

图2. 2006摄影新疆喀什噶尔

图3. 2005摄影福建东痒

图4. 2007摄影四川桃坪

旅途中,余平钟情于他观察的风土世界并试图与当地人的生活融入一体,然而他的镜头却理性而克制。照片中也鲜有人的活动场景(图5,6),这不仅与传统的民俗摄影拉开了距离,更重要的是与拍摄对象拉开了距离。这些照片弥漫着一种空寂的情绪,场面丰富却有些落寞(图7,8),寂静无声中可以想象出农人的辛勤劳作,但也暗含着对人去楼空的担心。同时这种缺席(不在场)的静默叙事反映出他对观察对象的提纯,剥离了多余的元素,建筑的历史沧桑感,建筑被使用过的痕迹都清晰地印刻于画面之上,风土建筑的特质及意义也就更加凸显出来(图9)。

图5. 2018摄影宁夏北长滩

图6. 2012-内蒙古恩河

图7. 2018摄影甘肃余家湾

图8. 2017摄影甘肃双路梁

图9. 2011摄影浙江前童

照片中,既有整体与自然融为一体的聚落环境(图10),又有材料搭接组合的建筑细部(图11)。它们是如此的不同,依据不同的气候,地脉,习俗,文化等形成丰富而多彩的地理景观,体现出人类为适应环境而创造的多样性和可能性;它们又如此的相似,都是由土、木、砖、瓦、石组成的构筑物,因不同的匠作,因地制宜的低技术的策略表达着人类的民间智慧。这些“无名的” (Anonymous)设计有着“乌托邦式的理想,至臻完美的审美观。”他们看似平凡,却又无与伦比(图12,13)。

图10. 2015摄影山西李家山

图11. 2013年摄影四川·扎巴

图12. 2011摄影安徽南屏

图13. 2010摄影贵州本寨

而如今,不管是福建土楼,开平碉楼还是海口骑楼,都快要被贴满白瓷片的两层方盒砖房所取代。城镇化的摧枯拉朽正在使得代表城乡传统风貌多样性的各地域风土建筑快速消亡(图14),这不仅使得文化和技术的多样性消失,也使得地域感消失,更增加了能源的无谓消耗。

图14. 2017摄影甘肃段沟畔

事实上,余平的摄影并不是一种田园牧歌式的怀旧,除了让我们惊叹风土建筑与聚落的诗意与美丽(图15,16),他也在提醒我们重新审视我们现有的建成环境和我们自身:我们和我们当今的创造是否需要与过去产生某种联系?若需要,又该如何产生联系?

图15. 2011摄影安徽南屏 (2)

图16. 2011-安徽南屏

西方社会从20世纪60年代开始关注并研究这些“非正宗”(Non-pedigree)建筑。无论是鲁道夫斯基(Bernard Rudofsky),拉卜普特(Amos Rapoport),还是楚尼斯(Alexander Tzonis),弗兰姆普敦(Kenneth Frampton),都在寻找一种面对现代化及全球化的进程中,建筑能够立足于本土的从认知到实践的 方法,这也成为当代建筑学领域最具挑战的命题。鲁道夫斯基从认知的角度指出:“当今许多的发明,其实是乡土建筑中司空见惯的技术工艺”。 弗兰姆普敦更进一步指出用“地脉和触感是建筑本土化设计的基本依据”来指导设计。在中国,常青通过对于风土建筑的研究认为当代建筑本土化适应“全球在地” (Glocalization)的发展趋势,就得先向地方风土建筑遗产学习,探究反映中国地方风土建筑本质的环境因应特征,进而尝试保留住一个地方所特有的建筑文化基因,并将之植入新的建筑中。

作为一名中国西部的室内设计师,大学教授,余平从2004年就开始了他的“瓦库”茶室的系列设计实践(图17,18,19),这是他基于多年风土建筑考察基础上的创作。在对风土要素和文化传统进行解析的基础上,将“瓦”,这种所有风土建筑必须的元素,作为一种母题,通过分离性的手法注入整体。在大量的低技术和本土材料的结合之上,余平的设计体现出了一种恰当的朴素和真实的低碳。这种朴素可以看成他性情的真实表达,更可以说是风土建筑的性格体现。

17. 瓦库17号丨03散座区

图18. 瓦库17号丨05被抬高的包间

图19. 瓦库17号丨阳光厅

在全球一体化的背景下,传统与现代,中心与边缘,这些两元对立的命题,其重要性从未像现在这么凸显出来。对这些命题的追溯,这不仅关系到我们如何继承自身演进的基因,更关系到我们对自身的身份认同。而在乡土空间结构加速瓦解的当代,可能留给我们寻根朔源的时间已经不多了。(图20,21,22)

图20. 2005摄影福建东痒

图21. 2009摄影甘肃青城

图22. 2013摄影江西白鹭

参考文献

1 伯纳德·鲁道夫斯基编著,高军译,邹德农审校 《没有建筑师的建筑:简明非正统建筑导论》 天津大学出版社 2011年

2 肯尼斯·弗兰姆普敦著,王俊阳译 《建构文化研究》 中国建筑工业出版社 2007年

3 常青 风土观与建筑本土化: 风土建筑谱系研究纲要 时代建筑 2013年第3期

作者|蒲仪军

摄影|余平

校对|潘玥

版面|朱艺媛

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

购买《建筑遗产》学刊进行深度阅读,可直接至官方微店订购。

《建筑遗产》学刊官方微店二维码

文化城市

文化城市