文化共建与文化重建、文化复兴、文化包办

此刻,我几乎以信仰般的虔诚来推崇“共建”。关于文化,专家学者们有太多论述,太多重要观点,社会各界也不乏各种各样纷纷扰扰的声音。以政治论述、精英视角讲“文化重建”、“文化复兴”,背后往往隐藏着知觉和不知觉的文化包办。讲“包办”,大家比较熟悉和憎恶的是婚姻包办,而文化包办则体现在各种群众文化场所由政府或企业单方面出资建设。在乡村中体现得比较明显的是由政府包办,最终变成单方面的建设,诸如村史馆,农家书屋,本土名人纪念场所,以及一些宗教场所等。

包办型文化建设的群众参与度不够,容易造成认同度不够,荣誉感分享不足,群众不能获得文化生产过程中的成长与自觉,最终使得文化建设本身生气不足,后续运营状况不佳,很大一部分处于闲置或者长期闭门紧锁的状态。

群众文化工程的共建探索

成熟社会的标志之一,是社会各界共同参与共建公共文化,慈善公益,民生互助等工作。这标志着社会对公共事务的关心与参与能力的提高,群众在利己和利他之间找到平衡,在物质生活之外,追求道德荣誉,人情温暖,社会和谐的更高人生体验和人格成长。在中国的传统社会中,由于基层政权的相对薄弱,大量文化,教育,慈善,互助等公共行为,均由社会共建完成,比如共同集资兴建祠堂,书院,义庄,善堂,寺院,庙宇。在共建的过程中,完成基层社会的组织化训练,自我动员,自我协调,自我化解矛盾,“有钱出钱、有力出力”,在落成之时,共同分享荣誉,共同记录进这片熟人社会的历史。

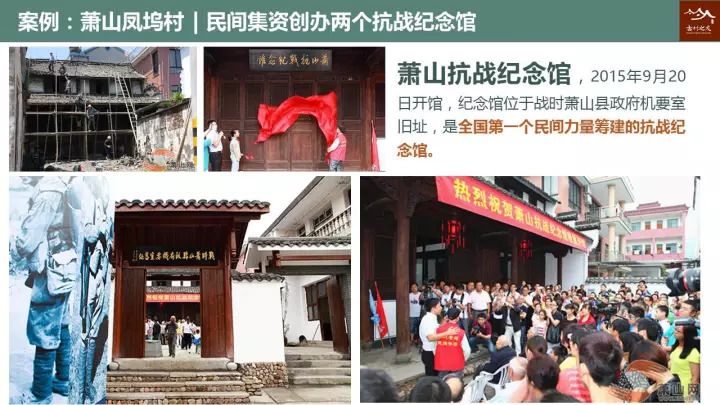

由民间力量共建的抗战纪念馆

在当前的社会背景下,城市化和能人流失,使得乡村基层社会的共建能力非常薄弱,但乡村外出的人才却有着共建家乡的巨大热情。通过互联网重构熟人社区,开展超越地理边界的共建动员。通过互联网完成资金筹措,人力整合,媒介传播,新时期的乡村基层社会的文化共建体现出了更强的活力。村内众筹村史馆,图书馆,纪念馆,祠堂,古建筑保护,老人食堂等一系列共建项目不仅得以超预期实现,在共建过程中还增强了村庄内外人员的凝聚力,形成了美德和凝聚力。客观地说,文化共建项目的结果远不及共建过程中成长起的社会经验更有价值,这个过程中基层社会成熟需要的德治、自治、共治经验都将得到充分训练。

文化共建的政治经济社会持续的正效应

根据我的观察,文化包办之后可能造成的离心离德,往往带来经济、社会的负效应,负效应越突出又进一步为包办增加了理由,造成“水少了加面,面少了加水”的持续恶性循环。

文化作为社会生态里的内核,是社会信任和凝聚力的源泉,推动社会由文化自觉到发展自觉,再到治理自觉的成熟路径。在文化共建过程中,需要减少基层公共服务的投入和运营,以及降低大量的社会管理成本,同时训练出一个具有高度责任感、自我管理的成熟社会细胞。于经济发展而言,在扶贫工作中,越来越证实:经济贫困的病灶来自于精神贫困和文化贫困。发展自觉的前提是文化自觉和荣誉自觉,一个成熟的文化共同体社会会自发激活群众斗志。于群众民生而言,文化共建之后的基层社会,人们学会同心,同德,共情,体谅,协调,在过程中建立起与身边人的深厚感情和对所在家园的归属感。这对自我化解村庄内部矛盾,有序的公共事务决策,以及不断生长的互帮互助氛围,都是巨大的推动力。

贵州背座村社会共建的水族客厅,人们在里面举办长桌宴

结语:无共建不社会

随着我国物质经济水平的提高,与之相反的是,社会的原子化,人情冷漠、道德滑坡,各种闻所未闻的悲剧正在上演,社会生态的失衡威胁着每一个公民。应尽可能减少文化包办,鼓励文化共建,从政策和机制设计上让公众有更多渠道参与到文化共建中来,也只有共建机制得到落实,自下而上的文化繁荣,社会和谐局面才能得以实现。我很难想象包办的文化能创造得出五彩斑斓的文化生活,一枝独秀不是春,万紫千红春满园。

当前的中国社会如一个已经有了成人体格的高中生,可是他的心智和自我参与的能力很弱,加上父母长时间以爱的名义,限制了其有限的自我决策,自我尝试,自我担责的机会,所以出现一面是不断抱怨的父母,一面是孤僻任性的青年,我们当前的社会和这样的家庭本质上并无本质差异。

文化果实本质上不是目的,而是顺带而来的产物,文化共建更像是在改良文化果实成长的土壤,改良土壤的工作是脏的,是不起眼的,却是保证结出优良果实的根本。人们都乐于去歌颂处于枝头的玫瑰和牡丹,但当下中国社会需要更多的“蚯蚓精神”,“屎壳郎精神”,为不计其数的蚯蚓和屎壳郎给出空间,让他们不起眼地改良土壤。

如果多回望一下故乡,其实这些道理很简单。

天地交而万物通,上下交而志其同

汤敏

【往期文章】

文化城市

文化城市