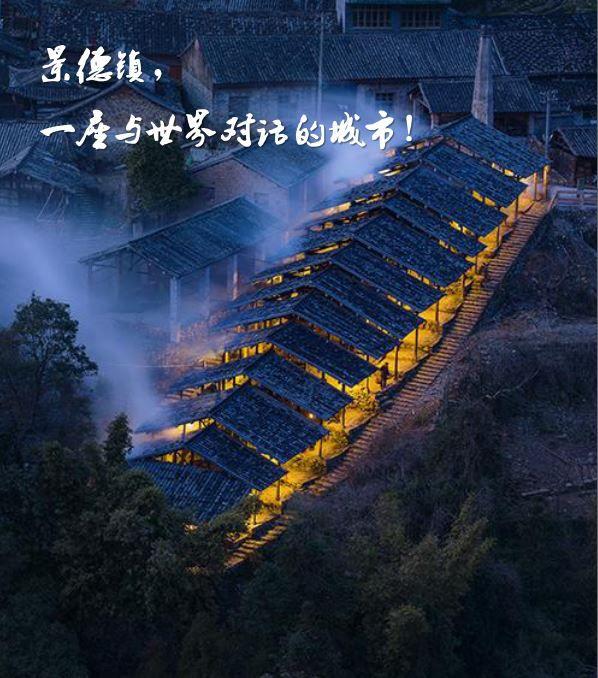

景德镇系列:“千年瓷都”的前世、今生与未来.上篇

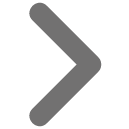

从历史走来,与世界对话的“千年瓷都”——景德镇

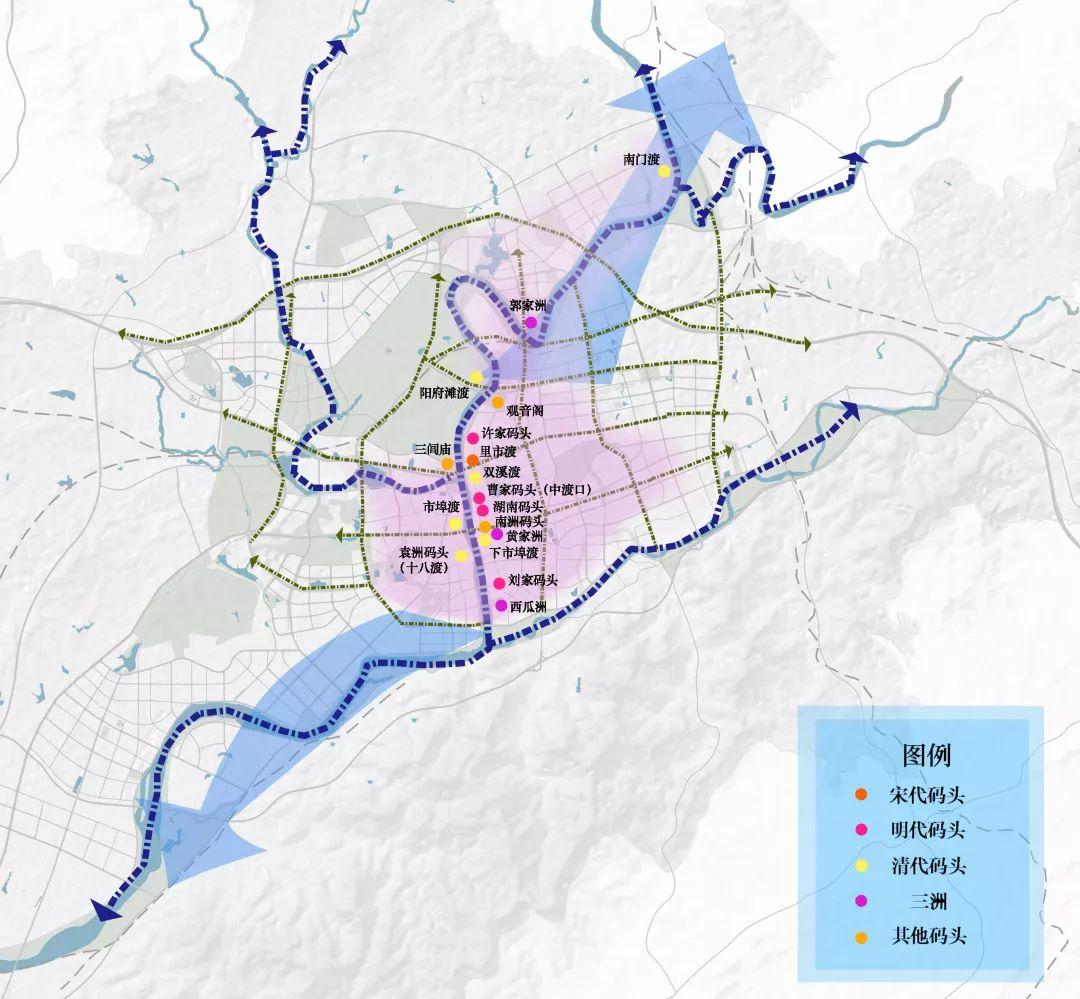

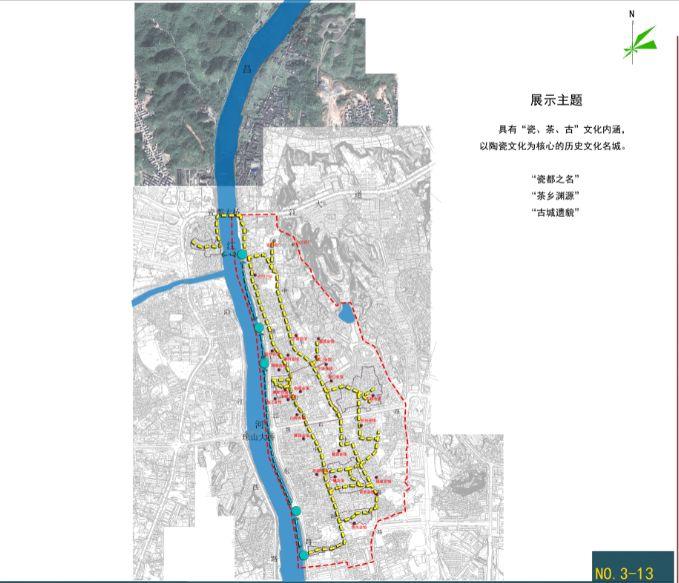

图片来源:昌江两岸旅游风光带控制性详细规划及城市旅游节点修建性详细规划

“新平治陶,始于汉室”,景德镇拥有1700年的制陶史,1000年的官窑史和600年的御窑史。从“众窑之一”到“一家独大”的显位,“天时、地利、人和”造就了千年瓷都景德镇,它因瓷而兴,又以镇名扬天下,最终成为了明代“中国四大名镇”中以单一手工业撑起一座城市的孤例,也曾一度成为东方神奇之地“世界瓷业中心”。

这抹火与土的艺术从远古走来,成为了景德镇始终如一的根脉,它承载了历代景漂的希望,又影响着不同时代景德镇文化体系的塑造和城市格局的演变与重塑。时至今日,文化当道的今天,景德镇仍以千年不变的强大IP—“瓷”让世界看到了古老与现代碰撞下的无限可能。

唐宋元:景德镇瓷业历史的起点,

一段“走出去”的历史,走向辉煌的开始。

从制陶业的起步到景德镇官窑时代的来临,唐宋元作为景德镇陶瓷业历史的起点,它见证着这门工艺从乡村走向城镇,从“陶且耕”走向单一手工业,从普通器物走向皇家贡品,从内部销售走向世界皆知。这是一条景漂铸造的辉煌之路,更是通过“海上丝绸之路”代表中国走向世界的开始。

景德镇的制陶历史最早可以追溯到新石器时代,而中国制陶产业集群出现在春秋战国时期,当时的制陶中心也仅仅集中在河南和山西以及长江流域的江浙一带,而非楚地东境的景德镇。景德镇陶瓷业真正的集群时代出现在汉代,当时它还只是一个隶属于鄱阳县的“新平”之地。

如果翻看历史,你会发现,在元青花享誉世界之时或许才是景德镇真正“一家独大”之日,而在此之前,景德镇只是在默默地继续着“水土宜陶”这片神奇土地上自发性产业形成及自发性城市塑造的故事。

时至隋唐,中国陶瓷业出现了“南青北白”的局面,而五代时期的景德镇则以高质量的白瓷一举打破了这一“定律”。虽然如此,但它仍然是中国并不显眼的“众窑之一”,即使是到了宋代,中国五大名窑林立的时期,我们也难能一眼窥见景德镇的身影。但是,从其内部陶瓷业发展的历史节点去看,唐五代已然成为了景德镇陶瓷业开始“爆发”的黄金时代。唐代景德镇名“昌南”,亦是“CHINA”红及长安,为世人皆知的开始。

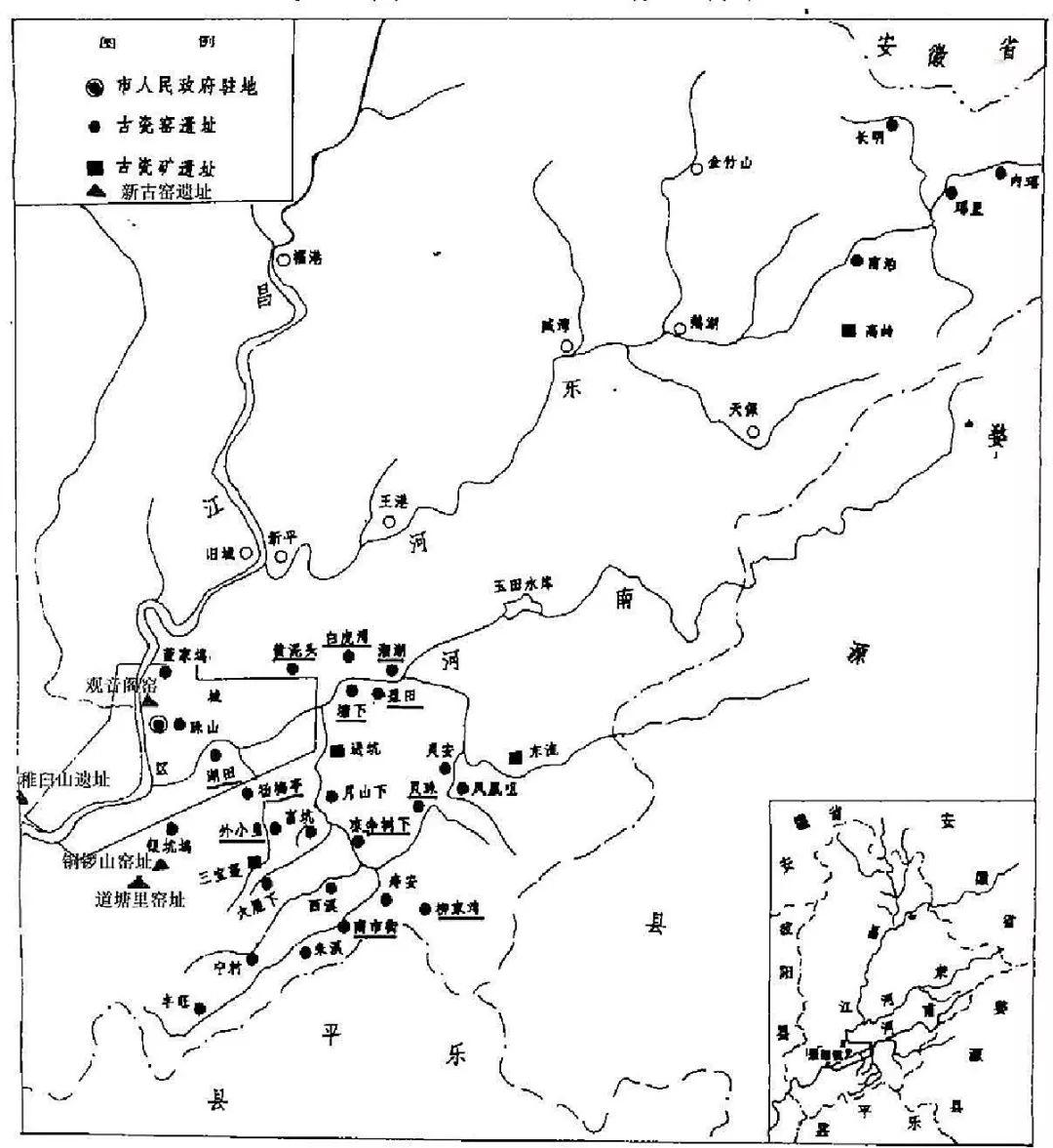

景德镇五代古窑址示意图分布图(来源:陈新:《从地名变迁考述景德镇城市空间变迁》,硕士学位论文,景德镇陶瓷学院)(下划线为五代时期窑址,依据江建新《景德镇古窑址示意图》重新绘制)

唐安史之乱、五胡乱华使中原深陷于水火,这促使北方离民大量涌入南方,包括地处山间的景德镇,为景德镇带来了新力量。诚如唐代诗人皇甫冉在《送李录事赴饶州》一诗中描述北方人南渡饶州的情景:“北方南去雪纷纷,雁叫汀沙不可闻”。

窑场开始大面积出现在景德镇市郊以及浮梁县昌江的支流东河和南河一带。这也是景德镇制瓷业初期“原料、能源密集型”产业集聚的表现。当时瓷业遵循着“依山建窑,临水筑碓”的规律,靠山就有瓷石,临水就能为碎石的水碓提供动力,他们真正开始因“水土宜陶”的自然地理环境而自豪。据资料统计,五代时期的窑场大约有21座,比较著名的湖田窑、白虎湾、黄泥头就是五代时期留存的窑址。

当时的人们还处于“忙时种地,闲时制陶”的状态,比起制陶,人们更愿意相信农业才是安身立命之本。而此时生产的陶瓷数量并不多,也只够满足周围居民的需求,于是围绕窑场兴起了一些“村市”,如今景德镇昌江东岸的青石街、半边街就是当时最早形成的商业街。

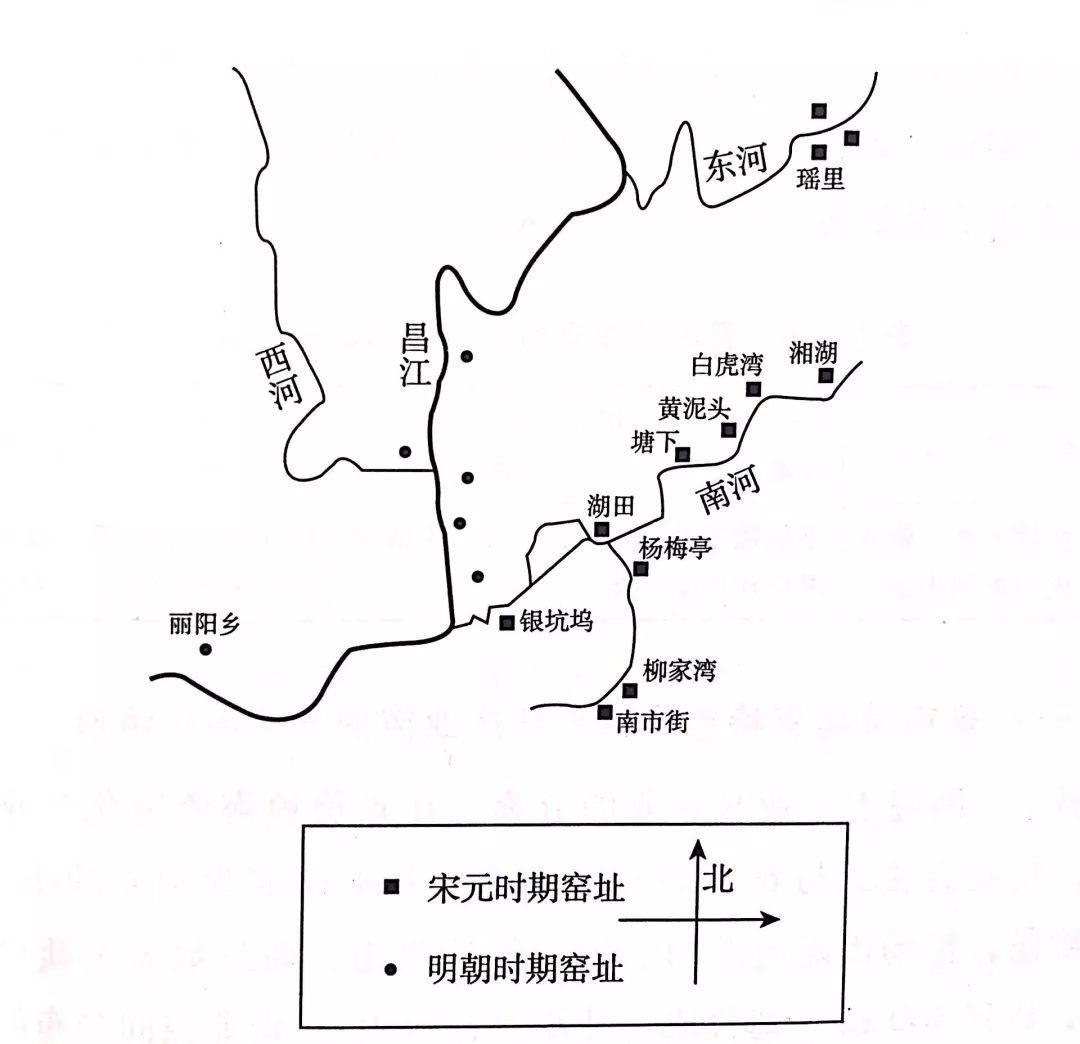

直到宋初,虽然陶瓷业仍是人们眼中的“副业”,但不置可否,景德镇的制瓷业正开始走向辉煌。从宋初昌江支流—南河、小南河集聚的30多座窑场到南宋,景德镇已出现了“村村窑火”、“户户陶埏”的场景。沿母亲河昌江河及支流建窑,因窑兴市,告别“原料、能源密集型”的产业集聚,景德镇开始走向了“交通密集型”产业集聚类型。资料统计,南宋时期沿河所建窑场竟有300多座,也是从那个时候开始,“景德镇”之名便因宋真宗而冠以皇家光环,成就了历史长河中独一无二的“景德镇制造”。

宋朝至明朝景德镇窑场空间演化分布示意图(来源:肖絢、李松杰、李兴华:《景德镇瓷业聚落景观演变及驱动因子研究》,《陶瓷学报》2013,2)

宋代景德镇陶瓷业的发展与当时北方战争移民南迁不无关系,战争移民中夹杂的北方名窑窑工选择在景德镇避难并重操旧业,这进一步推动了景德镇瓷业技术的革新和发展,也开始铸就了“匠从八方来,器成天下走”的传奇。大量外来移民没有耕地,只能选择制瓷业为生,景德镇的制瓷业开始逐渐脱离于农业而走上了单一手工业的道路。昌江东岸因座座窑场的兴起而逐渐形成集市,镇区街巷、里弄格局开始形成,那些曾经靠山建窑之地的原料则通过昌江河水被源源不断地运送至景德镇镇区,满足镇区及附近窑场的需要。

宋代景德镇城市范围(来源:陈新《从地名变迁考述景德镇城市空间变迁》,硕士学位论文,景德镇陶瓷学院。依据嘉庆版《景德镇全图》绘制)

为运输之便,昌江及其支流出现了真正意义上的运输码头。如镇区内的“里市渡”便是通往鄱阳湖、都昌、浮西的河运咽喉;而浮梁县的东埠村东埠码头则是当时制瓷原料高岭土的运输、集散码头。

东埠码头集聚了买卖、运送高岭土的人群(图片来源网络)

如今的东埠村码头(拍摄者:史英静)

此时的景德镇瓷业逐渐开始走向专业化、体系化,而南宋迁都至临安,全国经济重心的南移也加大了景德镇瓷器的外销需求,景德镇瓷器开始“走出去”走向国内,走向世界。对内瓷器广销至荆、湘、吴、广、冀、越等南方市场及东北等北方市场,部分瓷窑还有幸被皇家选中成为皇家指定的陶瓷制造商。除了内销,景德镇瓷器还通过“海上丝绸之路”及“陆上丝绸之路”大范围地销往至世界各国。

景德镇瓷器外销路线与沿海乘船示意图(来源:《中国国家人文地理》编委会编著的书籍《景德镇》)。

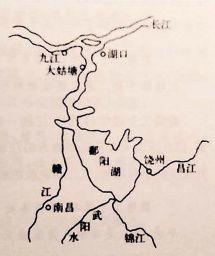

小河用小船,江河用大船,通过里市渡码头,景德镇瓷器辗转于鄱阳湖,又通过昌江七条支流及长江,以水运、部分路段人工搬运、海运方式,以广东、宁波、泉州、漳州、潮州等沿海港口为集散点销往至日本、朝鲜半岛、东南亚、非洲和欧洲。广东商人抓住了世界对景德镇陶瓷的好奇心与欲望,将景德镇瓷器运往到欧洲销售,成就了当时“中国瓷器的销售中心”——意大利威尼斯。

鄱阳湖水系示意图( 来源:邱莉《清中后期景德镇大运传办瓷器解京线路的考察 》

宋代陶瓷业的辉煌一直延续到了元代,元代统治者酷爱景德镇白如玉的瓷器,统治地位刚确定便急迫地在这里建立了浮梁磁局,设置了众多官窑,还以强制手段从全国各地迁来了众多陶瓷工匠。据统计,元代景德镇外来人口最多时曾达9万人。景德镇陶瓷业又一次被注入了鲜活的血液,陶瓷技术和工艺达到了新高。遂此,景德镇在元政府的大力扶持下开始占据了“一家独大”的显位,至精至美之瓷开始仅出于景德镇,而其它各地瓷窑烧制的瓷器则开始走向了“粗糙滥制”的境地。

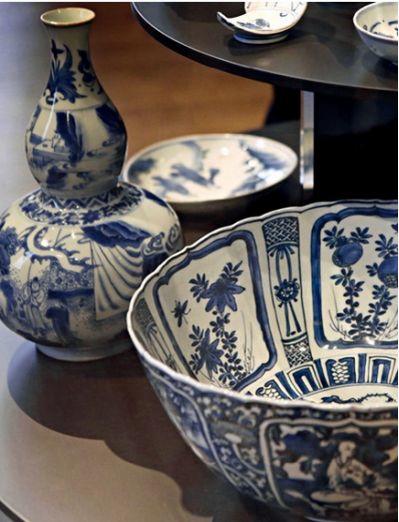

与此同时,高岭土与瓷石的二元配方让大件瓷器的成型成为可能,而蒙古人受波斯文化影响崇尚蓝色则让蓝色纹饰成为必然,元青花开始问世并成为了后世印象中“景德镇制造”的代名词。辉煌的青花瓷不仅是皇家的贡品,还进一步销往至长江中下游、西北、东北等地,通过沿海港口设置的市舶司,沿着海上丝绸之路销往至世界各地。

此时的景德镇瓷窑进一步向镇区及附近集中,镇区、浮梁县湖田、湘湖、南市街、瑶里作为集镇逐渐形成,景德镇开始了一段光辉而繁盛的时代。

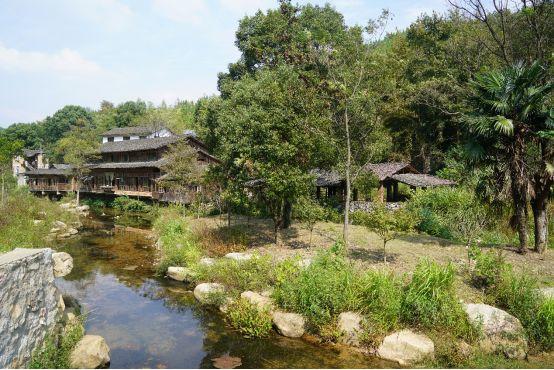

景德镇浮梁县瑶里古镇(拍摄者:史英静)

明清:景德镇瓷业历史的辉煌期,

一段世界瓷都的历史,“四大名镇”的开始

明代及清前期是景德镇瓷业的繁荣期,御窑厂的建立进一步巩固了景德镇在皇家心中的地位。以御窑为中心,众民窑围绕分布,“官民竞市”的常态之下,景德镇瓷业得到了前所未有的大发展。国内贸易遍及全国,海外贸易通达世界,它与广东佛山、湖北汉口、河南朱仙镇并称为“中国四大名镇”,也真正确定了“世界瓷业中心”的地位。

御窑厂博物馆(摄影:史英静)

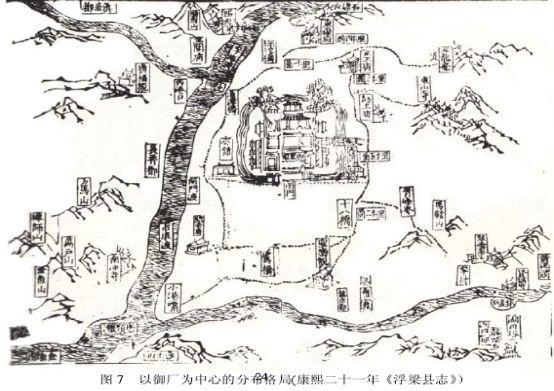

明代,皇家对景德镇陶瓷的“钟爱”有增无减,“一家独大”的景德镇承载着为皇家烧制瓷器的重担,在珠山区的高地皇家御窑厂建立。此时的景德镇形成了以御窑厂为中心民窑林立分布的格局。瓷窑的修建都遵循着“沿河建窑,随窑建坊,依坊建民居”的规律,某种程度上此时陶瓷产业的集聚已然成为了“政治密集型”产业。据统计,明代瓷窑最多时达到约900座,如当时有名的徐家窑、邑山窑、黄老大镇窑等,它们均是御窑附近的镇窑。

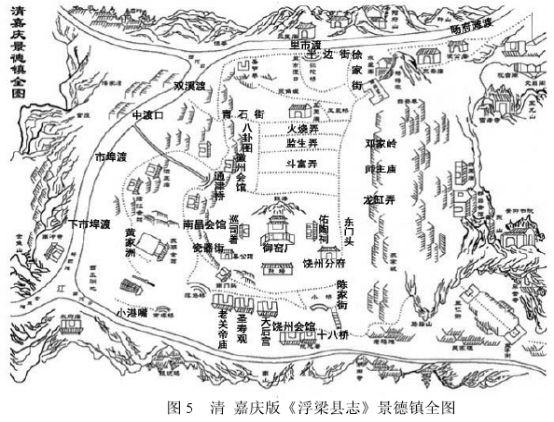

以御窑厂为中心分布的城市格局(康熙二十一年《浮梁县志》)(来源:陈新《从地名变迁考述景德镇城市空间变迁》,硕士学位论文,景德镇陶瓷学院。)

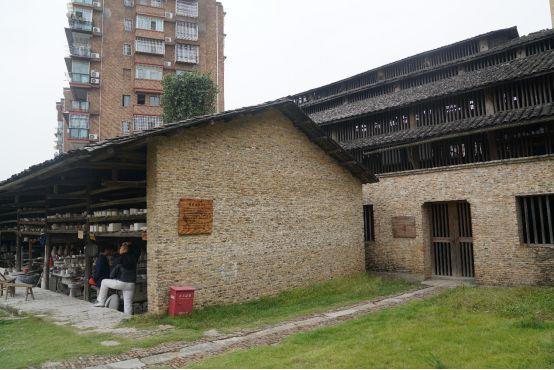

如今御窑附近的黄老大镇窑遗存(拍摄者:史英静)

民窑处于御窑周围,而“官搭民烧”则开始成为约定俗成的分工。人们工作在御窑附近的民窑、作坊,也生活在纵横交错的里弄、街巷之中,此时的里弄、街巷体系正趋于完善,即形成了所谓的“一半瓷业,一半民居”的工业城镇格局,不同的里弄就是不同瓷器的生产分区。与此同时,瓷业已完全脱离了农业,一座以单一手工业支撑的没有城墙的市镇正在形成。它北起里市渡,南至小巷咀,东达马鞍山,西至昌江,奠定了近代景德镇的城市空间格局。

明代景德镇陶瓷贸易的兴盛促使原料、瓷器集散码头逐渐增多:观音阁、里市渡、许家码头、曹家码头(中渡口)、湖南码头、刘家码头。从窑厂到码头的里弄体系东高西低,可以看出皇家窑厂居于高地免于水淹,商铺民居则屡被洪水侵扰。窑厂至码头也是一段从瓷器生产到销售必须经过的“程序”。御窑厂到昌江码头的里弄系统(制图:何嘉慧)

明代御窑周围的民窑——徐家窑(拍摄者:史英静)

《天工开物》中记载说到,“有明一代,至精至美之瓷,莫不出于景德镇,合并数郡,不敌江西饶郡产也。”御窑厂使用了景德镇最好的原料,集聚了景德镇最好的工匠,但它终究难以聚齐“成一坯之力,过手七十二道,方克成器”的全产业链人才。于是“官搭民烧”的过程亦是“官民竞市”的过程,整个景德镇的瓷业如火如荼,产量及质量均达到历史新高。其销售范围对内遍及全国各地,而对外也趁着“大航海时代”全球化浪潮及郑和下西洋远销至西亚、非洲东海岸、欧洲、东南亚、日本等三十多个国家和地区,成为了名副其实的“世界瓷业中心”,也成为了“中国四大名镇”之一。

明代海上丝绸之路图及郑和下西洋线路(来源:网络)

据记载,明万历年到清初,葡萄牙购景德镇瓷器近1011万件。景德镇瓷器在欧洲大为流行,在引领欧洲、日本陶瓷业发展的同时,也影响了欧洲的文化艺术。同时,为了适应销售市场需求,景德镇开始走向了“定制”时代,御窑厂接受皇家定制,民窑作坊则广泛地接受海外定制。

荷兰阿姆斯特丹国立博物馆收藏的景德镇瓷器(来源:《中国国家人文地理》编委会编著的书籍《景德镇》)。

意大利画家乔凡尼·贝利尼(1430年-1516年)及作品《群神宴》,画中的群神端着青花瓷器(来源:《中国国家人文地理》编委会编著的书籍《景德镇》)。

受景德镇陶瓷艺术影响的法国洛可可艺术作品(来源:网络)

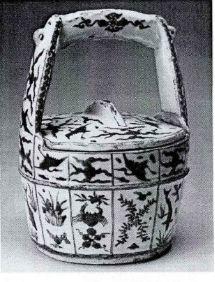

明代日本在景德镇定制烧制的青花桶形器(来源:杨桂梅、张润平《中国瓷器简明读本》)

明代的景德镇外来人口十之八九,本地居民十之二三。资本主义萌芽的单一手工业城市不仅需要有陶瓷业,也同样需要陶瓷产业链上下游产业的支撑。于是,一批经济移民纷至沓来,景德镇周边的都昌、乐平、祁门、鄱阳、抚州、南昌、余干、余江、上饶等地人口汇聚于此,在陶瓷行业里谋生。而来自安徽、湖北、广东、江苏、福建、河南等地的外省人则把控了景德镇陶瓷业的对外贸易和陶瓷业相关的支撑产业,至此,景德镇陶瓷业核心层、产业支撑层、环境层均趋于完善。

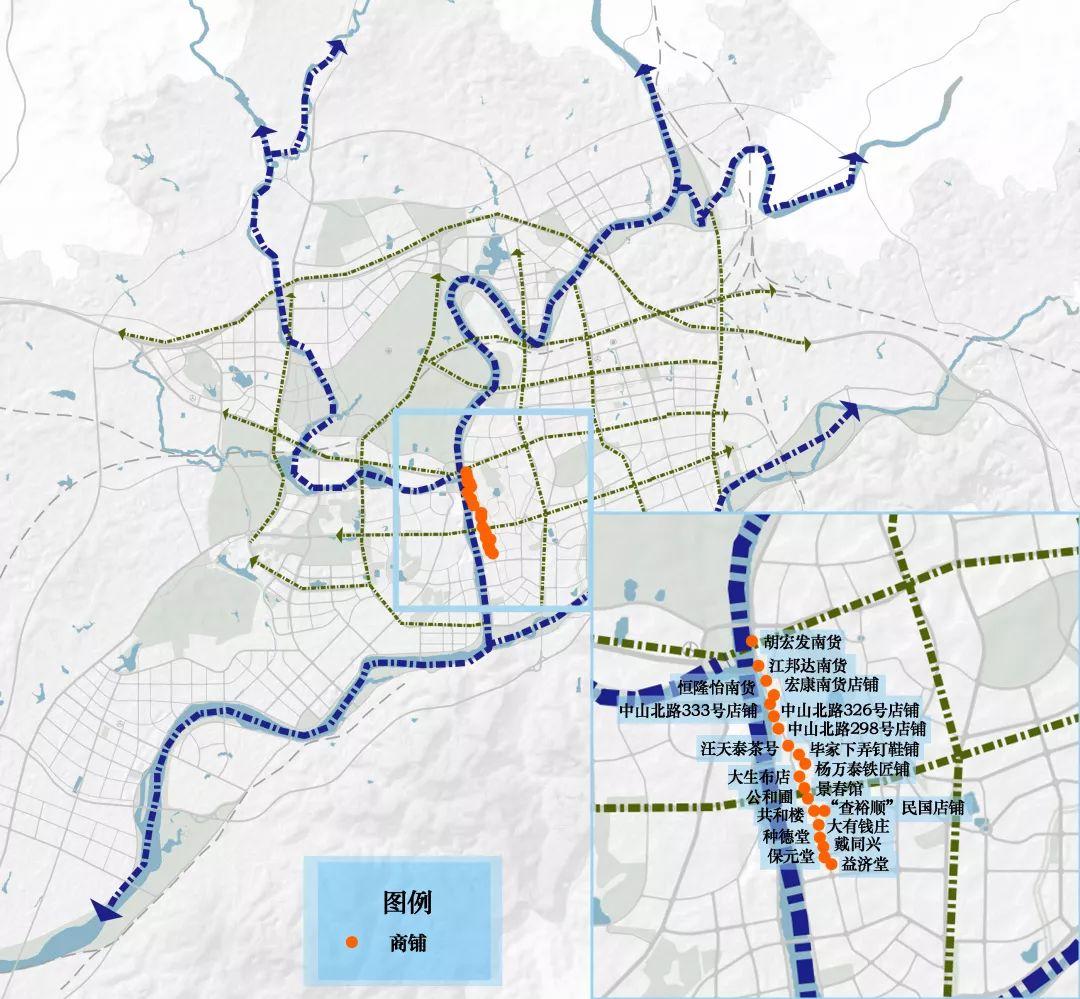

景德镇商会会馆分布格局(来源:《景德镇历史文化保护规划(2013-2030))

原都昌帮会馆(来源:《千年窑火–景德镇历史图片集》)

景德镇外来人口之多,产业分工之细促使商会、行帮形成,商会行帮的形成以血缘、地缘、业缘为基础,其发轫于南宋,活跃于明代,在清代乾隆年间处于鼎盛时期。按地域为“帮”,按职业为“行”,不同的行帮把控着陶瓷产业链条上不同环节,它们之间相互依存。历史上有徽州帮、都昌帮、杂帮三类。

陶瓷业的发展带动了商业的繁荣,在下弄及街市形成了瓷行、商铺(制图:何嘉慧)

福寿下弄的老商铺与新民居(拍摄:史英静)

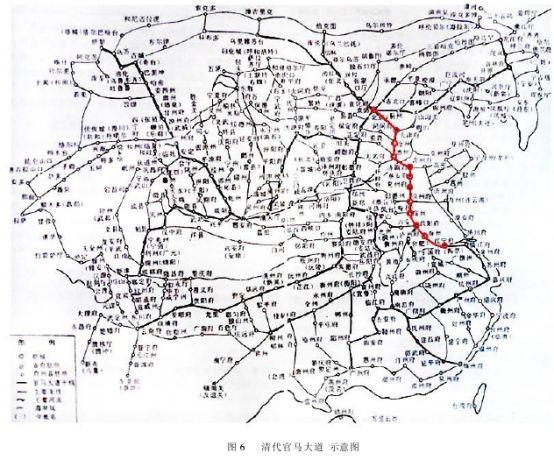

明代景德镇瓷业的辉煌一直延续到了清前期康(熙)雍(正)乾(隆)时期,景德镇镇区范围仍在向东、向南扩张着,皇家御窑厂仍然源源不断地通过运瓷古道、官马大道和运河将瓷器运送至京师。

清嘉庆版《浮梁县志》景德镇全图(来源:陈新《从地名变迁考述景德镇城市空间变迁》,硕士学位论文,景德镇陶瓷学院。)

清代镇区规模进一步扩大,北起自观音阁、江南雄镇坊延至小巷嘴。码头也向地势低洼、平台的南面转移,嘉庆转移到了城南范围,也反应出了当时城市中心的南移。

景德镇运送至京师的瓷器由景德镇通往浮梁,然后通过安徽建德,后东北性质金陵驿,沿官马南路直达京师。( 来源:邱莉《清中后期景德镇大运传办瓷器解京线路的考察 》

当时的海外贸易仍处于鼎盛时期,中国一半的外销瓷均为景德镇所产,景德镇所产的陶瓷一半用于供应外销,英法、丹麦、瑞典等先后在广州设立贸易机构签订陶瓷贸易合同。

而晚清鸦片战争后,战火纷飞的中国处于萧条时期,英法等国的倾销让景德镇乃至中国成为了最大的“陶瓷进口国”,“世界陶瓷中心”的头衔已从景德镇转移到了国外。瓷业没落的景德镇沿着昌江东岸的老城区逐渐褪去了之前的繁荣之景,成为了普通商业销售与居住的功能区。

图为民国拉瓷夫。民国时期的景德镇,虽然瓷业萧条,产量下降,但仍是全国的瓷业中心(来源:网络)。

新中国成立及现代:景德镇瓷业历史的转型期,

一段国营时代的历史,创新转型的开始

历史的车轮不会停息,但它会改变行径的轨迹。新中国成立后的国营时代让景德镇重新回到了世界的视线,成为了名副其实的工业城市,而国营解体之时,景德镇陶瓷业则走上了转型与变革之路,对标国际逐渐形成了陶瓷文化创意的典范城市。

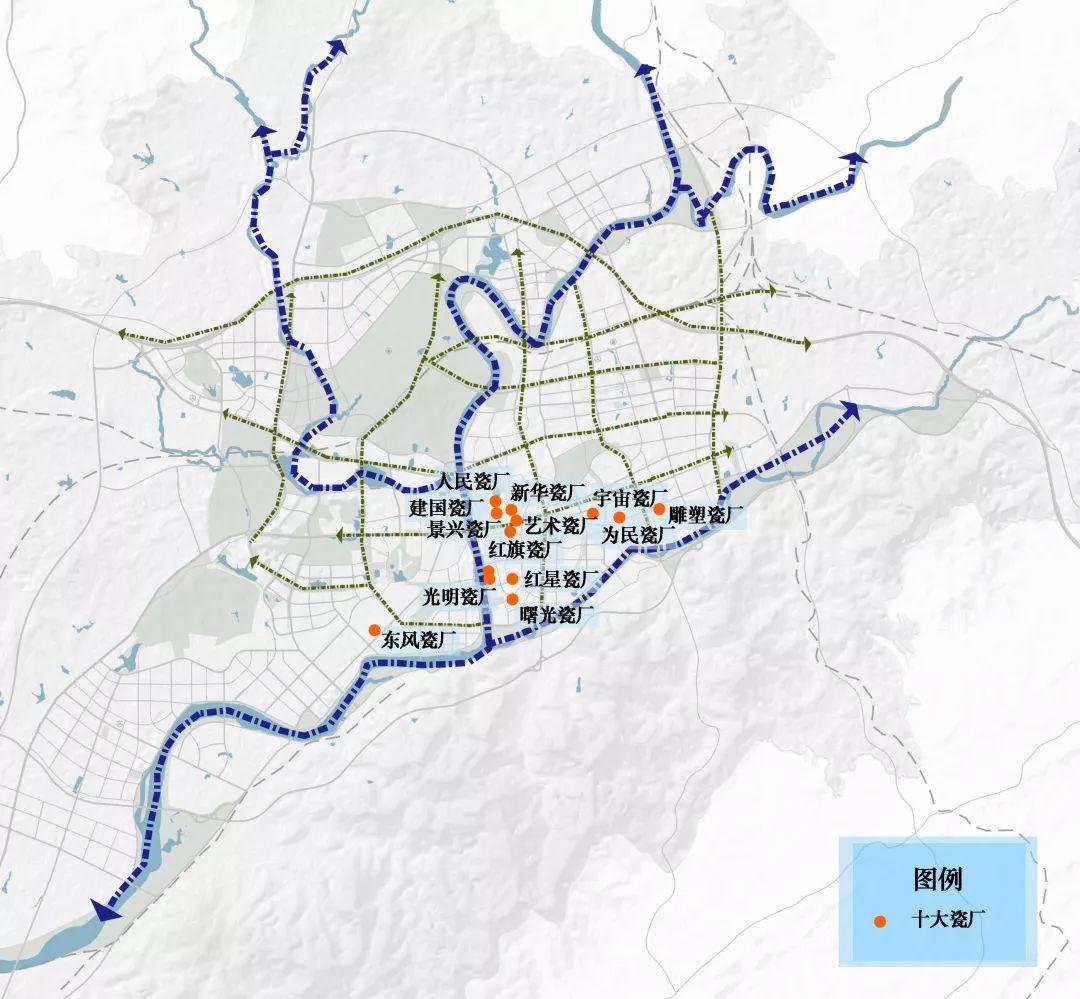

持续低潮之后的景德镇在新中国成立后迎来了又一次辉煌时期。二战刚刚结束,全球处于经济复苏时期,政府重新对景德镇陶瓷资源进行了配置,大力扶持陶瓷产业,在昌江东岸老城区集中建设了十大国营瓷厂,仅每个厂的瓷业工人就达数千人。在20世纪80-90年代,景德镇瓷业的发展更是达到了高峰,景德镇陶瓷产量及销量均超过了历史记录。

解放后的十大国营瓷厂大部分分布在昌江东南部(制图:何嘉慧)

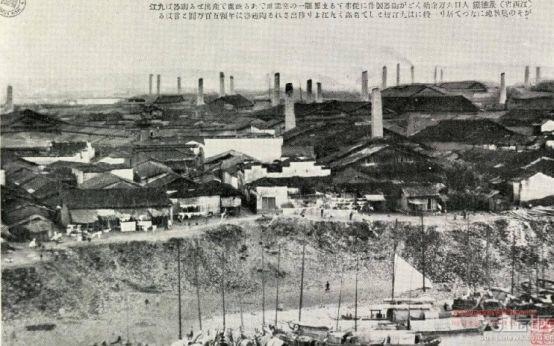

五六十年代,昌江沿岸瓷厂林立的盛景(资料来源:景德镇市情网)

众多瓷厂集聚在昌江东岸,远处眺望烟囱林立,大机器时代,景德镇成为了名副其实的工业城市,为中国的外销市场书写了浓墨重彩的一笔。当时景德镇大部分人口都从事陶瓷产业相关工作,有的在原料总厂工作,有的在国营瓷厂工作,小瓷厂的工人还羡慕在大国营瓷厂工作的人。

国营宇宙瓷厂(来源:网络)

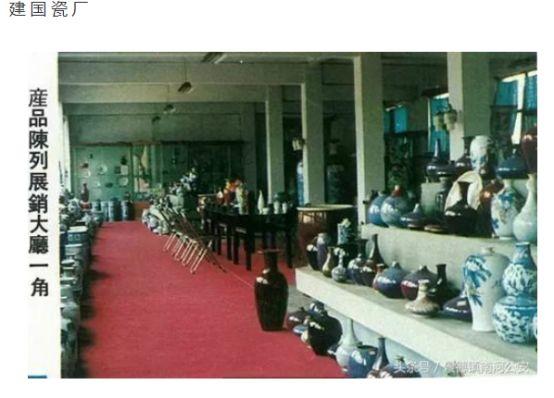

第一家国营瓷厂——建国瓷厂(来源:网络)

当时的瓷厂工人(1981年BBC拍摄景德镇纪录片)

部分国营瓷厂的选址与明清时期的窑场相重叠。在瓷业的发展史中,他们似乎从不会放弃对同一片土地的“钟爱”,于是在一片土地上形成了不同时代的瓷业“断代史”。比如建国瓷厂就选址在原御窑厂东侧“两窑、十八坯房”的民窑、明清作坊群中,人们可以在这里窥见明清与新中国两个截然不同时代中景德镇陶瓷业的历史印记。

建国瓷厂厂区内,有工人生活过的印记(拍摄:史英静)

建国瓷厂和明清作坊群交相辉映,形成了一抹独特的景观。

(拍摄:史英静)

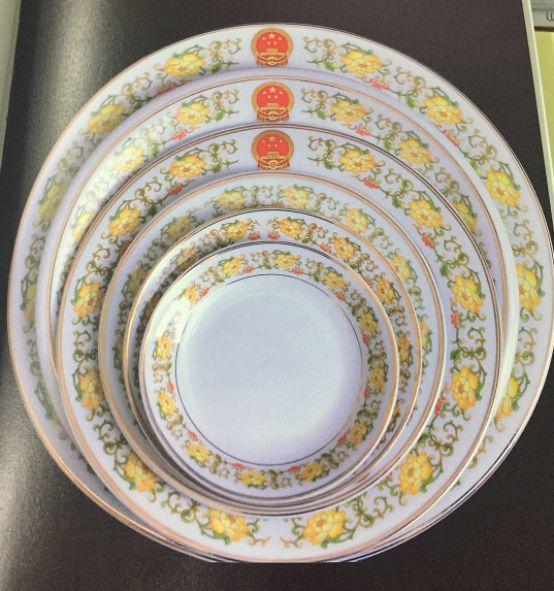

十大瓷厂的分工各有不同,有生产日用瓷、艺术瓷、卫生瓷等的区别,它们不仅是政府国宴瓷的首选,更是国家创汇的重要出口商品。解放初期,景德镇瓷器主要销往与中国结交的东欧及苏联。改革开放后,则开始出口至法国、西德、意大利、荷兰、比利时、英国、丹麦、荷兰、瑞典、挪威、苏联、波兰、匈牙利、捷克、保加利亚、东德、希腊、冰岛等25个国家以及后来出口至全球130多个国家和地区,景德镇又一次成为了中国瓷业中心。

宇宙瓷厂里的生产场景(来源:网络)

人民大会堂国宴瓷(来源《中国国家人文地理》编委会编著的书籍《景德镇》)

然而,十大瓷厂的辉煌终在九十年代的大浪潮中走向公私转制,甚至是倒闭的境地,仅剩国营红叶瓷厂一家。“失业”的工厂工人有的彻底告别了陶瓷行业,有的继续从事陶瓷产业。陶瓷私人小作坊开始兴盛,景德镇又开始进入了一个小作坊集群的时代。当时,新一代景漂涌入景德镇,“景根”和“景漂”中从事普通陶瓷业生产的则会选择在樊家井、老鸦滩等房租较低的地方作为创作阵地,形成前店后坊的全产业链区。据统计,当时大小瓷业企业多达2000多家,2010年更是达到了3000家之多。

老鸦滩工作坊(来源:网络)

樊家井陶瓷工作坊(拍摄:史英静)

而与此同时,陶瓷文化创意产业也开始初露头角。一批陶瓷艺术家选择在地形狭长的三宝瓷谷创建工作室,开始了自己的陶瓷艺术创作。如今在国际上家喻户晓的三宝国际陶艺村就是那个年代开始创建的。作为景德镇“陶瓷文创”的发端,它带动了后来的三宝瓷谷、三宝蓬陶瓷文创区的建立和发展。

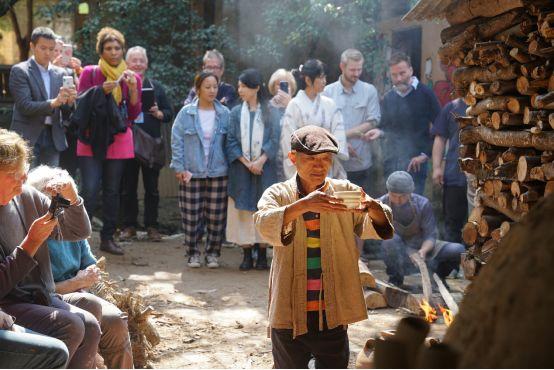

三宝国际陶艺村“主持人”——李见深正在参加封窑仪式中祭酒的环节(拍摄:史英静)

三宝瓷谷是三宝国际陶艺村带动的陶瓷文创社区,2015年由珠山政府支持建设。(拍摄:史英静)

三宝蓬陶瓷文化创意社区由私人出资创建,它旨在吸引陶瓷艺术家入驻,今年年底将建成完成,现在已经有部分陶瓷艺术家将展销室及工作室搬迁至这里(拍摄:史英静)

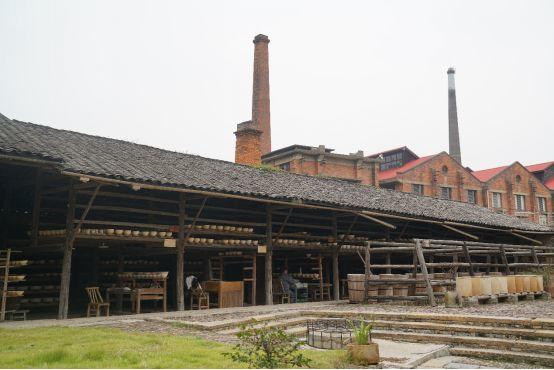

从上世纪九十年代至今,景德镇陶瓷产业在发生变化。在生产工艺变革中,传统制瓷业之外,陶瓷文化创意产业正在逐渐蓬勃,产业的转型促进了城市格局的重塑。消失的烟囱,转型之中的老厂房,从前的陶瓷生产区转变为了陶瓷文化创意区。历代的陶瓷窑、作坊、码头、商铺等都已然成为了景德镇陶瓷历史文化的象征符号。

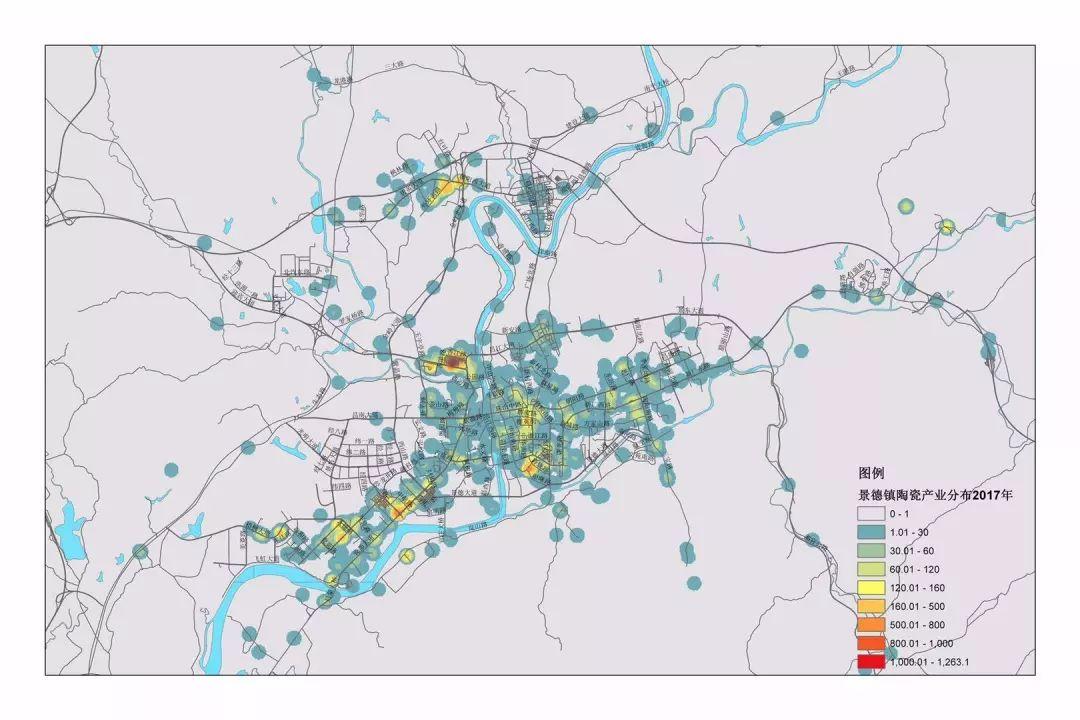

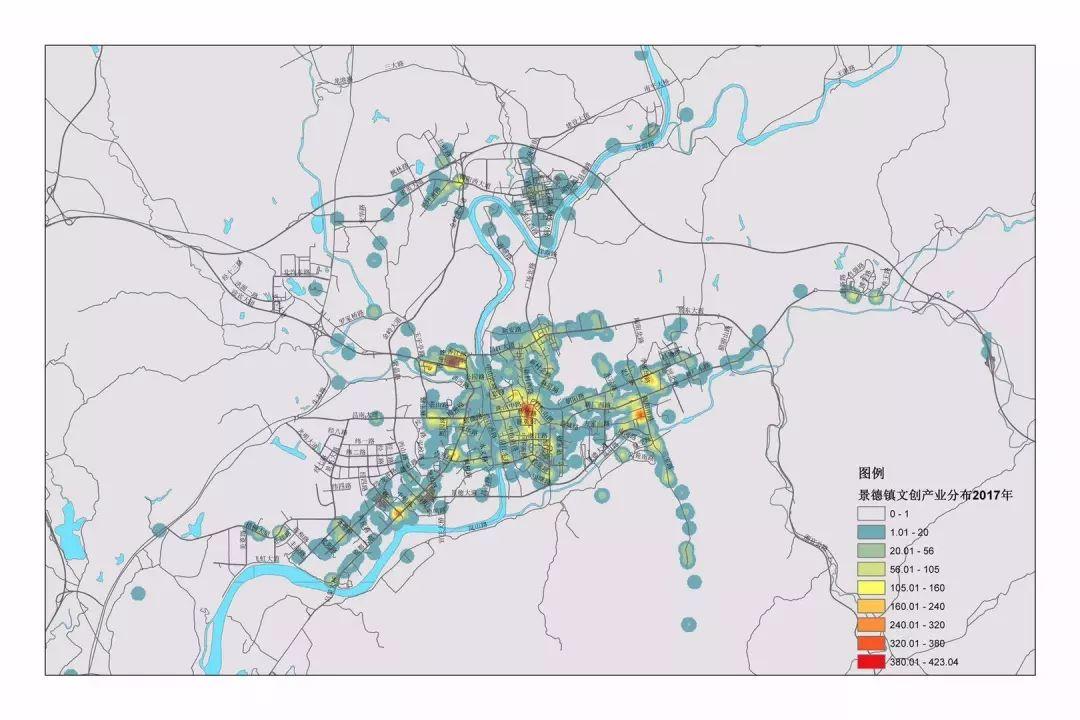

陶瓷产业不再受制于原料,同样也不受制于河运交通,它们的分布不仅局限于昌江东岸,而是在昌江东西岸呈“小散点大集聚”的分布态势,此时的陶瓷产业已转为是“文创密集型”产业。

景德镇2017年陶瓷产业分布图(制图:张淑杰)

景德镇2017年陶瓷文创产业分布图(制图:张淑杰)

如今的三宝国际、乐天陶社、进坑村,陶溪川,明清作坊群、建国瓷厂文创园、古窑民俗博览区、绕南陶瓷主题区、陶瓷街、陶瓷博物馆、名坊园等都是九十年代后逐渐兴起的对陶瓷文创的尝试,他们代表着景德镇陶瓷产业转型和城市重塑的力量。

原来的宇宙瓷厂已于2016年脱胎为陶瓷川,这里定位“年轻、创意”,是年轻陶瓷创意者的天堂,这里会定期举办相关集市活动,促进陶瓷创意产业的发展,也促进了文化交流。(拍摄:史英静)

如今的建国瓷厂已成为了瓷文化创意园,曾经的烟囱、厂房还在,只是它的内部功能从陶瓷生产产业转为了陶瓷文化创意产业。(拍摄:史英静)

景德镇这座千年瓷都开始绽放出了独特的生命体,不同的陶瓷创意分区开始逐渐清晰化,形成了仿古樊家井、瓷板老鸦滩、创意陶瓷川、集市乐天、享受三宝国际、体验进坑等等的瓷文化分区格局。

明清作坊群入住了非遗传承人,他们在这里做瓷器也传播瓷文化、销售瓷器。(拍摄:史英静)

樊家井的“仿古瓷区”定位更加明显,樊家井甚至可以与仿古瓷划等号(拍摄:史英静)

2014年陶瓷学院老师黄薇在进坑村发现了宋代瓷窑,并开始将进坑村打造为瓷文化产、学、研的综合体。拍摄:史英静)

科技文化时代,能代表景德镇走向中国乃至世界的也不仅是传统陶瓷制品,而是延续千年庞大的瓷文化体系和母体之中衍生出来的文化创意,那是新时代的“景德镇制造”,也是景德镇再次迎接辉煌时期的重要筹码。

Ichina1爱陶瓷携手景德镇三宝蓬艺术聚落亮相纽约纳斯达克大屏幕(来源:南方都市报《ichina1荣登纽约时代广场纳斯达克“世界第一屏”)

本文执笔:史英静.

参考文献:刘善庆《景德镇陶瓷特色产业集群的历史变迁与演化分析》;《中国国家人文地理》编委会编写的《景德镇》;杨桂梅、张润平《中国陶瓷简明读本》;当代中国城市发展丛书之《景德镇》;陈新《从地名变迁考述景德镇城市空间变迁》等。

近期将持续推出:

•景德镇系列:“千年瓷都”的前世、今生与未来.中篇 传统与现代的碰撞,转型时代的“文创之城”——景德镇

•景德镇系列:“千年瓷都”的前世、今生与未来.下篇 回归历史,敬畏文化,未来的“科艺孪生”之都——景德镇

点击图片 阅读全文 张杰:遗产保护引导的景德镇名城保护与产业发展 点击图片 阅读全文 点击图片 阅读全文故宫·中规院·景德镇,携手助推中欧可持续城镇化合作

文化城市

文化城市