1

何谓“申画郊圻”

中国城市在结合自然山水的规划实践中,善于在大尺度或超大尺度的城郊整体范畴内思考人居问题、谋划空间建设。“申画郊圻”便是此般规划传统的一种重要实践模式。就概念而言,“申画”,即重新划分,有规划之意;“郊圻”,即郊野、郊外,亦有疆界、边境之意。“申画郊圻”原指划分都邑疆界,如《书·毕命》中有“申画郊圻,慎固封守,以康四海”的记载。后世对这一概念又有新的发展。从案例研究来看,“申画郊圻”一词亦被应用于中国古代规划中,重在表达古人对城邑聚落周边山川资源富集、与聚落内部发展形成重要关联及互补区域的寻察与经营。从历史实践来看,“申画郊圻”的空间着力处重在郊野,但其往往由外而内地影响着城邑聚落空间建设,进而促进内、外整体人居格局的创造。这一规划思想贯穿于不同级别、尺度的聚落营建中,通都大邑的营建如此,一县或一镇、一村之建设亦普遍有此气派。

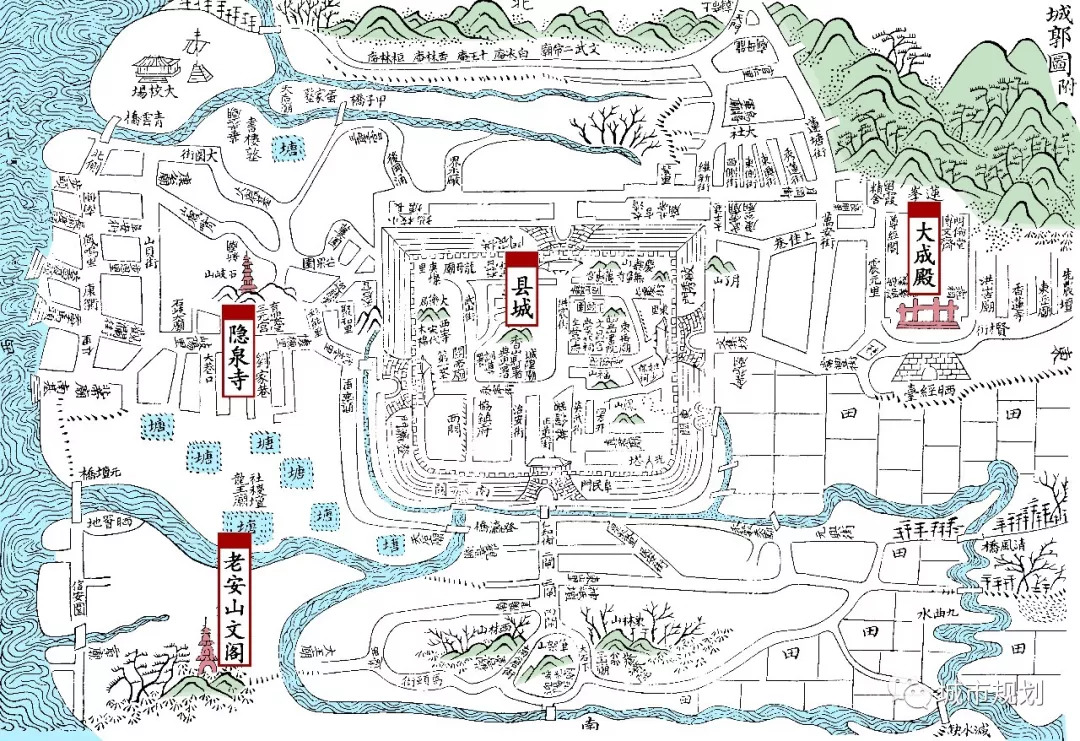

▲ 城郭图 [引自清道光八年(1828年)《香山县志》]

▲ 城郭图 [引自清道光八年(1828年)《香山县志》]

“申画郊圻”作为一种经营郊野而促进整体人居格局建设的规划方式,有着悠久的实践历史,并积累形成了较为成熟的技术逻辑与方法。其要义是基于对城邑聚落外围山川环境的深刻观察,全面掌握其资源禀赋,并依据“利防御”“资保障”“益民生”“揽胜景”“壮观瞻”等标准,于广袤郊野之中判别出具有突出人居意义的关键资源。通过凭依与妙用这些资源,统筹布局防御、水利、交通、耕植、渔樵等区域支撑体系以及纪念、教化、游憩等郊野功能空间,并结合郊野形胜之处或特异地段,营建标志建筑、塑造风景视廊、疏通气脉网络,进而从安全、生活、文化、风景多个维度促进整体人居格局建设乃是根本目的。纵观各地“申画郊圻”的实践,均非一蹴而就,其总是在一轮又一轮的探索中不断产生新发现、新解读和新创造,并经世代累积而形成与地方山川风物、文化习俗紧密交互的特色格局。

▲ 县城图[引自清乾隆二十八年(1763年)《兴县志》]

▲ 县城图[引自清乾隆二十八年(1763年)《兴县志》]

▲ 县治图[引自自清光绪元年(1875年)《兴宁县志》]

▲ 县治图[引自自清光绪元年(1875年)《兴宁县志》]

2

“申画郊圻”的传统规划实践

结合现存的历史文献、城市图以及实地调研可知,“申画郊圻”在古代各地规划实践中应用广泛,积累了诸多宝贵经验。例如:湖南资兴基于“北枕桃源,南拱瑶岭,八面峙其东,双溪绕其西”的郊野山水资源,通过“申画郊圻,量地制邑”,“以山川定经界”,构筑了“千坑距险,滁滩扼要”的区域安防体系与特色格局;浙江萧山因循郊野山水形势,“以山为界,筑土为塘”并因势利导,创造了“九乡无旱干之患”的区域水利系统与城郊人居环境;广东中山结合“内有田百余亩,四望皆重洋,俯视一邑,如片叶泛于巨海中”的郊野环境,构建了分区明确、层次丰富的城郊整体格局;山西兴县结合“五峰叠峙、一水回环”的郊野形胜,统筹布局玄帝庙、文昌楼、栖霞观、福胜寺、寿圣寺等标志建筑,形成了区域胜景;另如广东兴宁、湖南安化、江西遂川等,亦结合其郊野环境秩序巧营人居格局,皆可谓“申画郊圻”之典范。仅就浙江余杭、江苏高淳、山西介休三地,对“申画郊圻”的规划模式作进一步阐释。

▲ 余杭城郊人居环境示意图

▲ 余杭城郊人居环境示意图

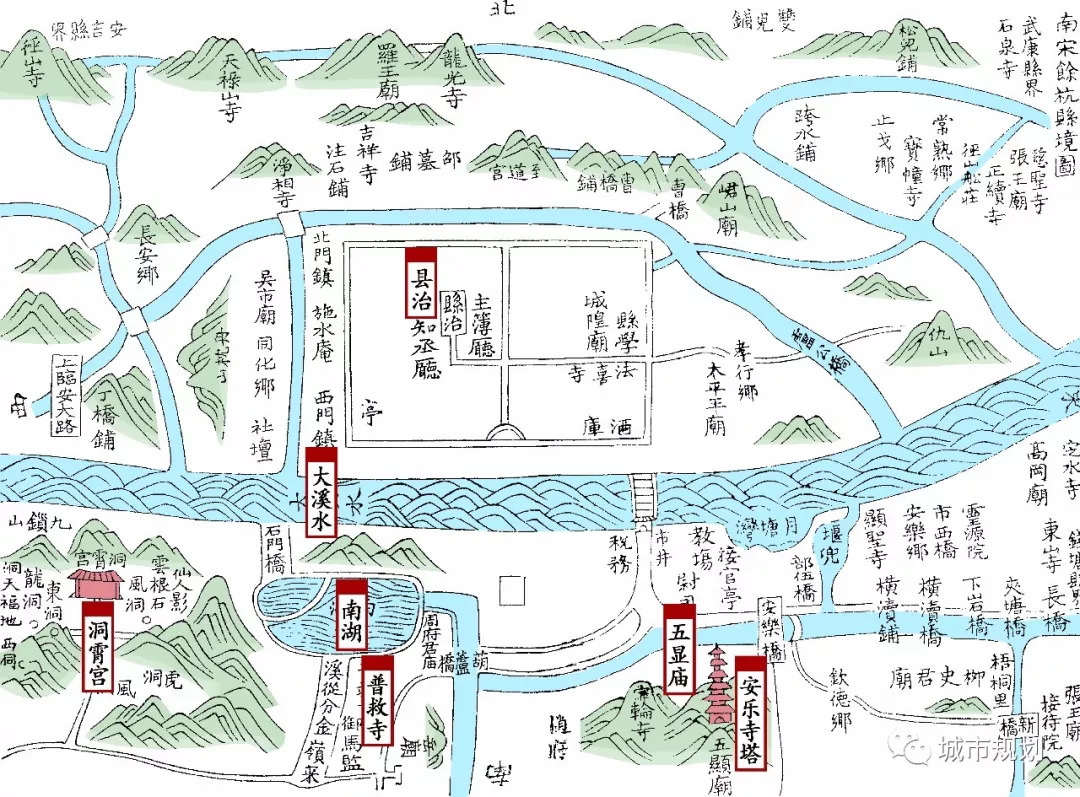

余杭位于浙江省北部,其地“天目背兑面震,映带左右,苕溪之水,潆抱于前”,被赞为“三吴之奥区”。据清嘉庆《余杭县志》及其城市图可知,余杭古人立足此般山水环境,通过对“襟带山川,地势平彻,当苕水之冲”之郊野形势的审察与判别,于城南凿筑南湖,辅以“浚溪”工程建设,而调理苕溪之水,使之“旱可溉”、“潦可储”,构建了“民无水旱,号为沃壤”的区域灌溉体系。同时,余杭古人巧循“面据五朝、九锁诸山,南湖万顷,缨峦带阜,秀宇层明”的郊野形胜,于西南城郊之九锁山、东南城郊之安乐山以及南湖之畔修建洞霄宫、安乐寺塔、五显庙、普救寺等多处标志建筑,遂形成地方人文胜地,并整体塑造了“凤山翥列,苕水迂回,浮屠笔立,林莽萧森”的城郊人居格局。

▲ 南宋县境图[引自清嘉庆十三年(1808年)《余杭县志》]

▲ 南宋县境图[引自清嘉庆十三年(1808年)《余杭县志》]

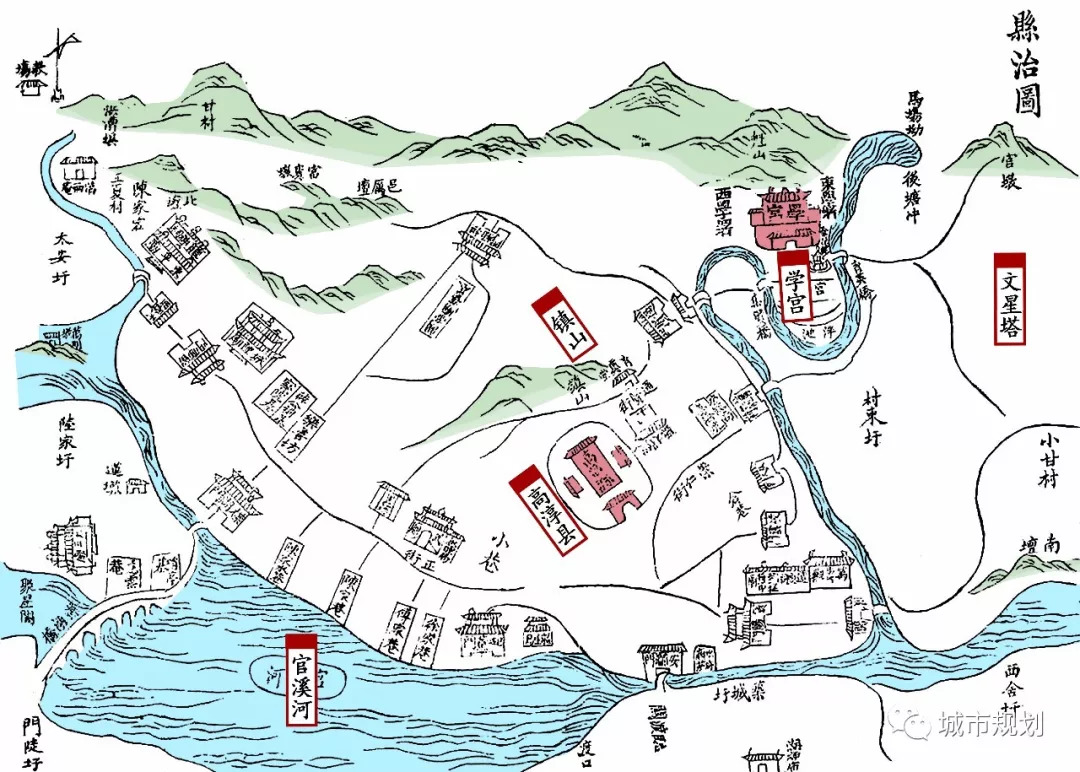

高淳位于江苏省中部,地处石臼、丹阳、固城三湖交汇之地,境内“群山拱峙、湖水汪洋”,形胜颇佳。然其县治所处之地,因受“南临大河,固城湖水所经,东西皆圩,倾侧而洼下”之地理条件制约,久未筑城。及至明弘治时,高淳古人因循郊野山水形势而营城,其引官溪河水绕城形成城壕,并通过疏浚境内水网而构建了通达的区域水运交通系统;同时,其沿河布局市肆、居住等功能空间,并巧循境内山水“磅礴挺秀”处,各抱地势修建如学宫、保圣寺塔、文星塔等关键建筑,创造了“北枕崇岗,分钟山之灵瑞,前涵金鉴,挹湖水之澄波”的特色格局与人居景观。

▲ 县治图[引自清光绪七年(1881年)《高淳县志》]

▲ 县治图[引自清光绪七年(1881年)《高淳县志》]

介休位于山西省中南部,其地“东望蚕簇之山,西距雀鼠之谷,绵山峙其前,汾水经其后”,自古为“三晋要地”,为“申画郊圻”的又一处典型范例。

▲ 介休图[引自明万历二十一年(1593年)《新浚洪山源泉记》碑刻拓片]

▲ 介休图[引自明万历二十一年(1593年)《新浚洪山源泉记》碑刻拓片]

据明万历《新浚洪山源泉记》碑刻、历版方志及城市图可知,介休的历史人居格局营建与郊野环境形势的结合可谓精而合宜:其一,介休古人依据境内“舆图平坦,上接平遥,下交灵石,难称四塞”的地理条件,选取“津隘崎岖”之雀鼠谷、“列嶂连云”之关子岭等地势险要处修建关隘,形成了由西至东的护卫屏障,加之借绵山之险峻而“据敌南北”,构建了完备的区域防卫体系。其二,基于境内水脉走势而因势利导,建设了系列区域性水利工程,诚如北宋名相文彦博修建三渠而引水分灌、明万历知县史记事开渠凿井并整顿水规等,有效解决了城市“其水之用微矣”的困局。其三,结合城南绵山形胜处修建舍身崖、说法台、石棋盘、介神庙、云峰寺、白云庵等人文设施,并于城外东南天峻山山巅、西南雀鼠谷谷口等关键处布局文风塔、虹霁寺塔等标志建筑,形成郊野人文胜地。其四,择取境内镇山——绵山之最高峰艾嵩坡为参照点,通过累代经营而形成了“艾嵩坡—摩斯塔—文光塔—史公塔”的南北轴线,创造了城、郊环境秩序有机融合的整体格局。时至今日,虽然许多旧时的格局要素已消失,但从历史城图和遗产实地仍可领略昔日介休人居格局的壮阔图景。

▲ 绵山图[引自清雍正十二年(1734年)《山西通志》]

▲ 绵山图[引自清雍正十二年(1734年)《山西通志》]

▲ 介休城郊人居环境示意图

▲ 介休城郊人居环境示意图

▲ 介休现状实景

▲ 介休现状实景

总之,“申画郊圻”作为一种统筹郊野自然资源而谋划城市人居格局的规划方式,充分体现了中国古人善于从整体环境出发,从人与环境的关系角度把握人居建设的思维和智慧。对于“申画郊圻”历史智慧的传承,一方面要尊重各个城市自身所特有的“申画郊圻”传统,重视对优秀郊野遗产的发掘与传承,特别是在调研过程中,不少地方虽然城市本身未能有很好的文化遗存,但郊野层面相对保护较好,要在城乡规划建设和保护实践中予以重视;另一方面要跳出城市建设用地的范畴,结合历史经验和新的发展需求,探索郊野人居环境建设的新模式,不断创造城郊一体的人居格局。

主持:王树声

图文:

来嘉隆 西安建筑科技大学建筑学院 博士后

王树声 西安建筑科技大学建筑学院 教授

李小龙 西安建筑科技大学建筑学院 讲师、博士研究生

石 璐 西安建筑科技大学建筑学院 博士研究生

* 本文为国家自然科学基金项目“编号51508440”资助成果

——————————————

了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”或识别下方二维码关注。

关注我们,精彩无限~!

关注我们,精彩无限~!

文化城市

文化城市