2017年5月至7月初,史家胡同博物馆举行为期两个月的“ 回家·串门儿”主题活动展览。

本次展览是北京市城市规划设计研究院与东城区朝阳门街道办事处共同主办的“回家”系列展览之一,由市规划院、中央美术学院、北京工业大学、熊猫慢递联合策划。展览试图从触觉、视觉体验入手,以“串门儿”为主题,为您呈现不同人眼中的胡同生活意向。

策展团队:中央美术学院

分展区设计负责:侯晓蕾、柏筱玥、周梦、魏涛、陈琦、刘晓宇

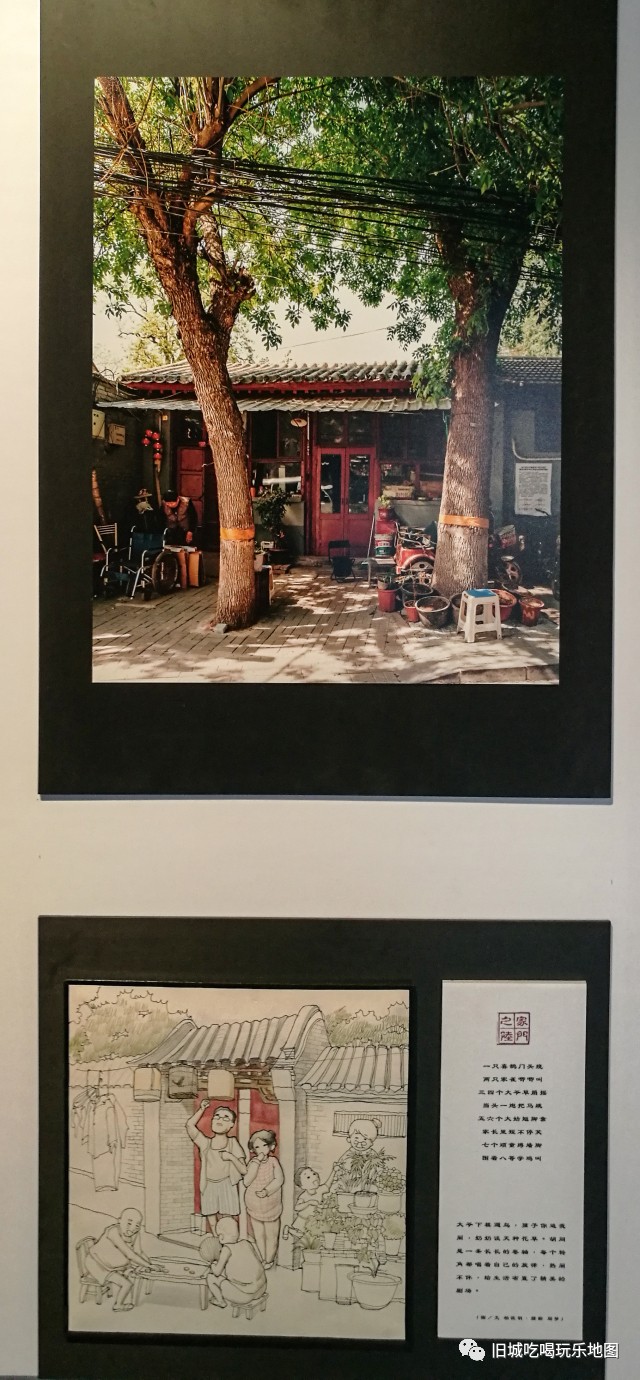

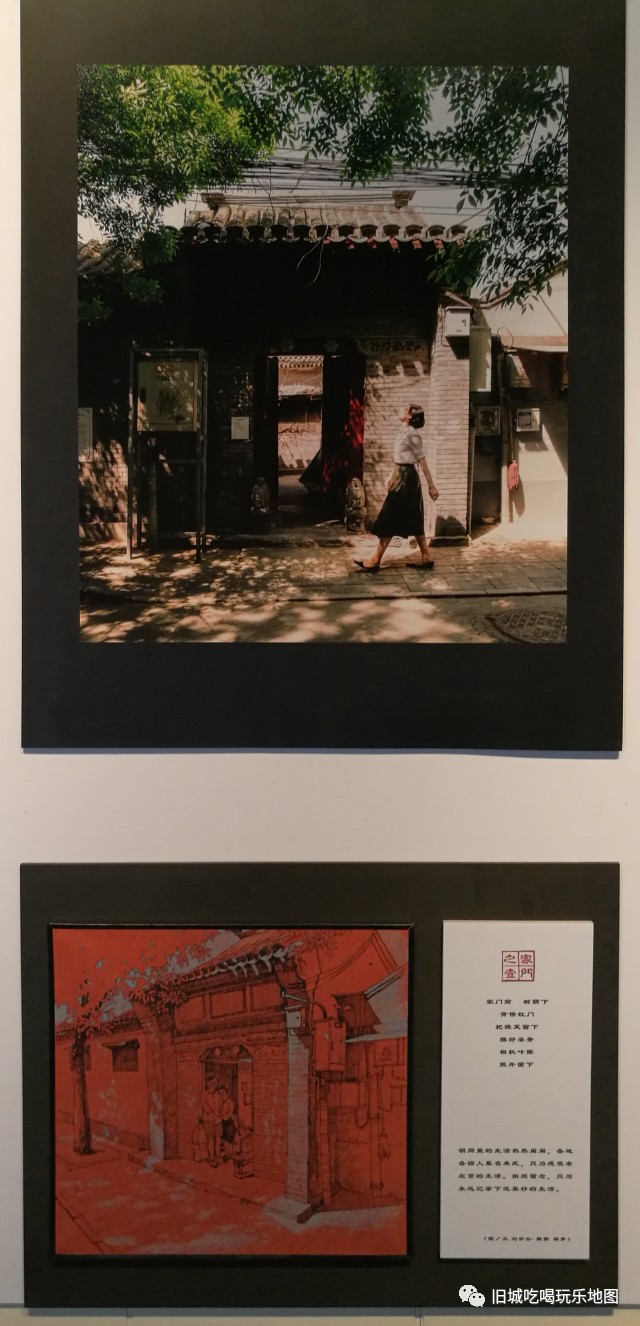

央美设计师从东四南文保区里精选了13组门,配以13幅手绘创作和13首歌谣,向我们传递着门内门外的生活与故事。

家门不是一个人的家门,家门是一代代的传承。家门不仅仅是一扇隔开今天与明天的门,家门是人们能不经意间而又全心全意经营的生活。

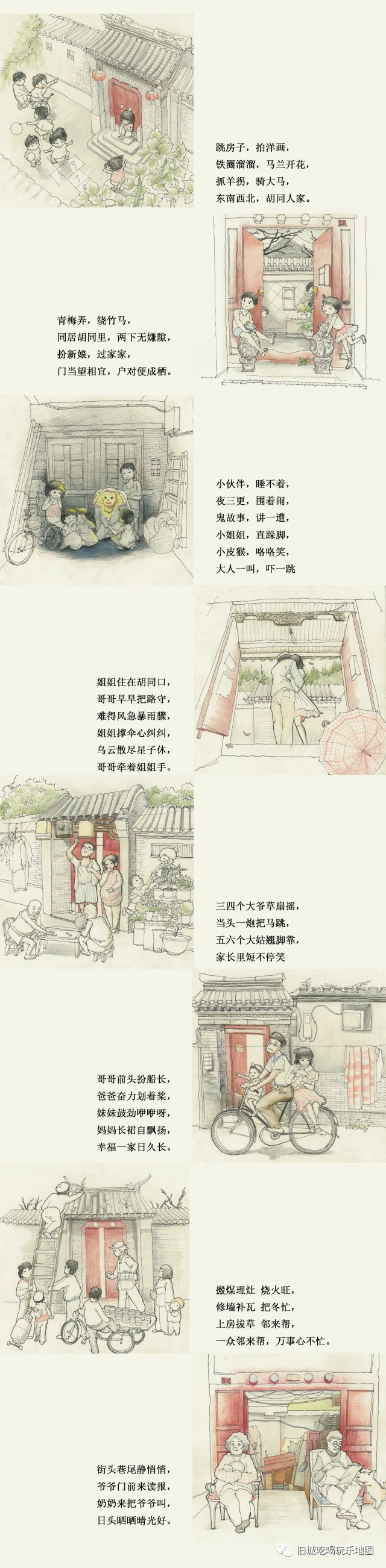

央美的设计师们在史家胡同走访多日,搜集了家家户户的故事和老人的记忆,将“小时候跳格子、过家家、讲鬼故事”,再到“成家了、修房子、带孩子”,最后慢慢变老的过程凝练为八幅手绘。

大爷下棋遛鸟,孩子你追我闹,奶奶谈天种花草。每人都扮演着生活中必不可少的角色,甚至胡同里院子里的花草都是剧目中灵动的配角。

照片配上设计师的情境想象,一今一夕。

或许今日的家门已被岁月剥蚀,留在岁月里的是门里门外的简单快乐,是家长里短之后的柴米油盐酱醋茶的调配,是五味杂陈的回甘。

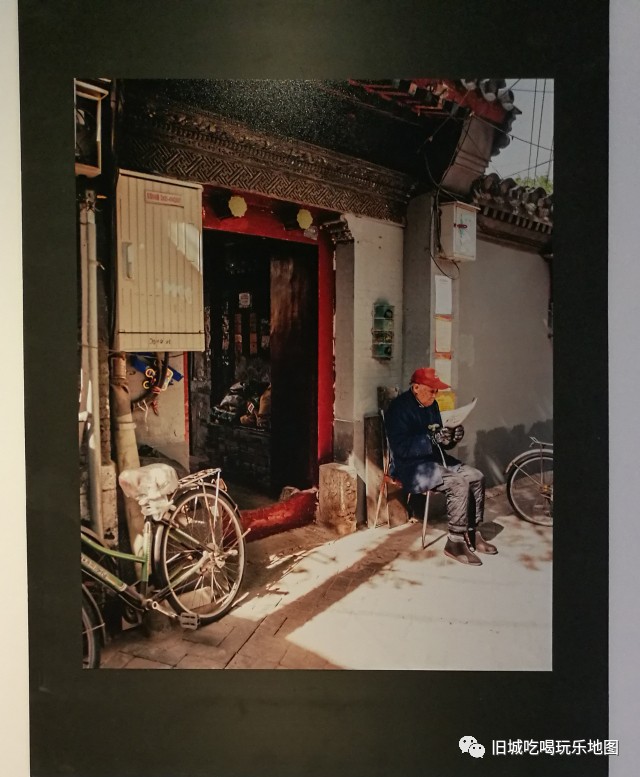

风雨剥蚀的的宅门,挂上锈的门钹,老槐树下扯闲篇儿的老人,追逐顽戏的孩子,还有那由远而近、略带沙哑的吆喝声…生活总是轰轰

烈烈着简单,平平淡淡着隽永。

年复一年,跨过的门槛,记录着家家户户的生活,也见证着每个人回家的步伐。

画家创作的艺术作品和地面上利用拆除的垂花门老构件搭建的装置相互呼应,画面上方是具有秩序感的椽檩,下部是散落的构件,也象征着历史建筑与历史街区秩序的打破与重建,新与旧的交替。

设计师笔下描绘了三个胡同画面:

家门前,树荫下,背倚红门,把微笑留下;胡同间回响着叫卖声,家中碗筷摆好,等待着归来的人儿,相聚一堂;街坊邻里,齐聚一堂,边打麻将,边唠家常。

大厅右手边是有趣的多媒体交互装置,只要靠近,墙上的北京地图上就会“漏”出与人形相似的形状,形状内是一幅幅不同的门的照片。

站在屏幕前的人越多,照片就呈现得越完整。这也暗示着体验者们,老建筑老街巷的保护,需要大家共同的努力。

“绘门儿”描绘的不只是门,是家,是情,是有温度的回忆。 设计师的笔下,不只是“天棚鱼缸石榴树,先生肥狗胖丫头”,还有柴米油盐小日子的点滴。

史家胡同博物馆“回家·串门儿”系列门主题展览,开门等你。

主办单位

北京市城市规划设计研究院

朝阳门街道办事处

承办单位

史家胡同博物馆

史家胡同风貌保护协会

策展单位

中央美术学院

北京工业大学

熊猫慢递

支持单位

朝阳门社区文化生活馆(二十七院)

史家胡同文创社

史家社区、内务社区、演乐社区

礼士社区、朝西社区

特别鸣谢

京西五里坨民俗陈列馆

文化城市

文化城市