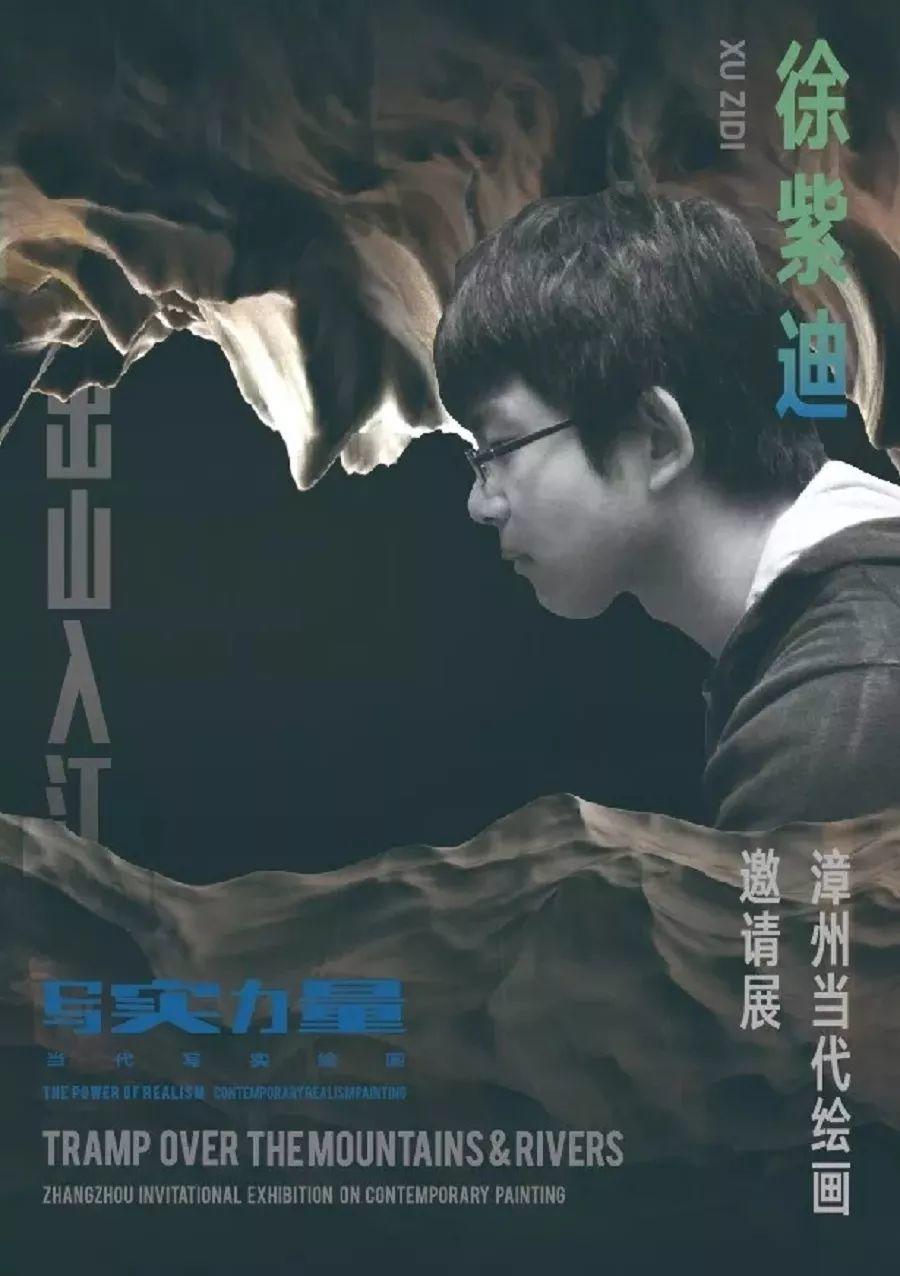

原文始发于微信公众号( 美术遗产 ):视觉经验特辑之四:对“古典”的批判式继承

经过时间与历史检验过的,具有典范意义的艺术都可称作古典。

——徐紫迪

可能是由于性格和学习经历的种种原因,我的兴趣点一直都在传统绘画,大家经常冠以我的绘画“古典”的光环。然而,什么是古典?

字面含义,“古典”即古代的典范,在绘画中,对于文艺复兴三杰来说,古希腊罗马就是古典,而古希腊罗马又可溯源古埃及;对于拉斐尔前派来说,文艺复兴初期的作品成了古典;从威尼斯画派和卡拉瓦乔的“古典”中走出了委拉斯贵支和鲁本斯;普桑将古典化为主义和风格;而对于庚斯博罗和透纳来说,克劳德•洛兰的作品带有“古典的和谐”;也正如柯勒乔之于普吕东;米开朗基罗之于籍里科和德拉克罗瓦;透纳之于莫奈,莫奈之于赵无极;印象派会说安格尔的画是古典的,而米勒是梵高心中永恒的典范;而对于今天的我们,印象派,野兽主义,立体主义,也足以成为现代主义和后现代的“古典”……就这样继承与反叛间西方传统绘画走过了八九百年。

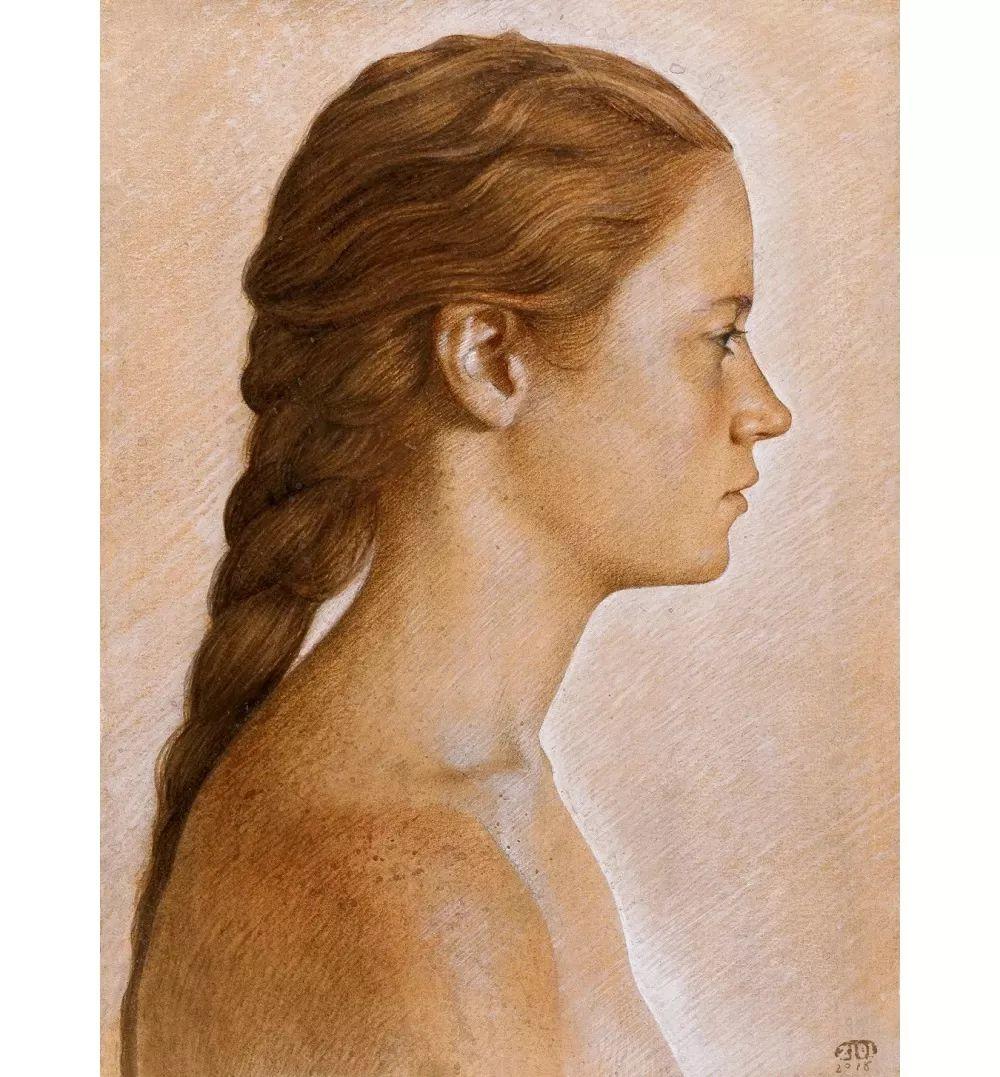

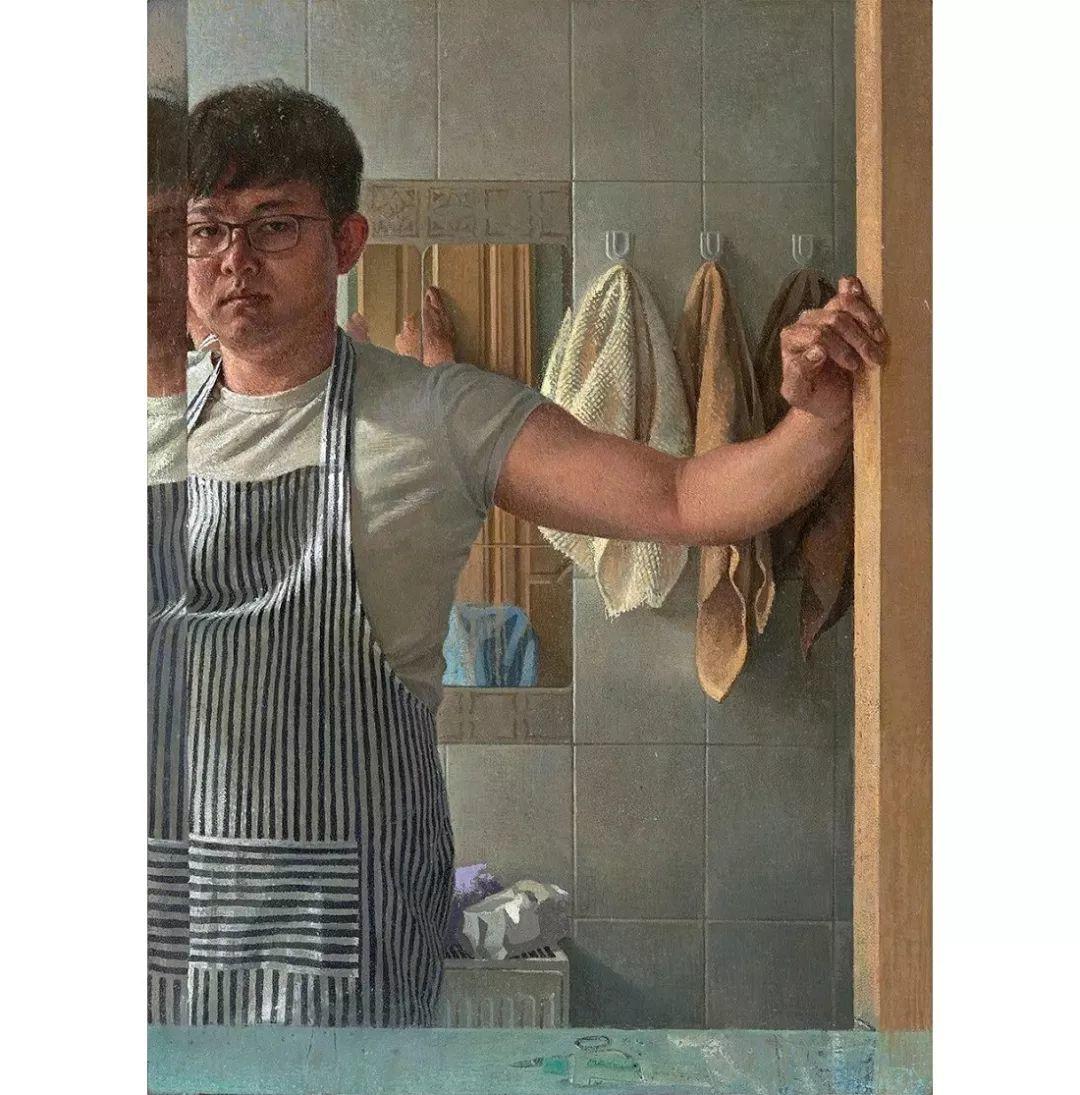

徐紫迪油画作品

由此看来,一切当代的终将成为古代,而其中经过时间与历史检验过的,具有典范意义的艺术都可称作古典。于是,我们今天提到古典并非仅指古希腊或是普桑,文艺复兴、巴洛克都可称得上是古典,这就是一个“大古典”概念,并非“classic”概念。正如李格尔认为人类所具有的审美欲求是自主的和自由的,纯粹的“艺术动机”也会造就偶然的古典风格。但是从古至今,古典,却一直与学院有着分不开的联系,学院要树立标准和价值导向,要求学生学习就要有典范和榜样,要多向历史中回头看,才能更清楚前面要怎么走,由此“classic”理所当然的多诞生于“class”的背景中。

当然,随着时代的衍变,人们审美趣味的更迭,一代典范稍有不慎就有被“颠覆”或“推翻”的危险,那些当年备受推崇的典范自然也会沦为大众口中不屑一谈、艺术家嗤之以鼻的样式。古典归根到底总是要被批判的,就像黑格尔之于康德、费希特和谢林,而黑格尔自己又沦为费尔巴哈和马克思的靶子。

历史总是出奇的相似,成功的批判者当初都是绝佳的继承者。但是,决不可将继承简单的理解为照搬或复制,好的继承者总会找到自己的办法与“古典”划清界限。关注历史、着眼现实一直是我的创作理念。

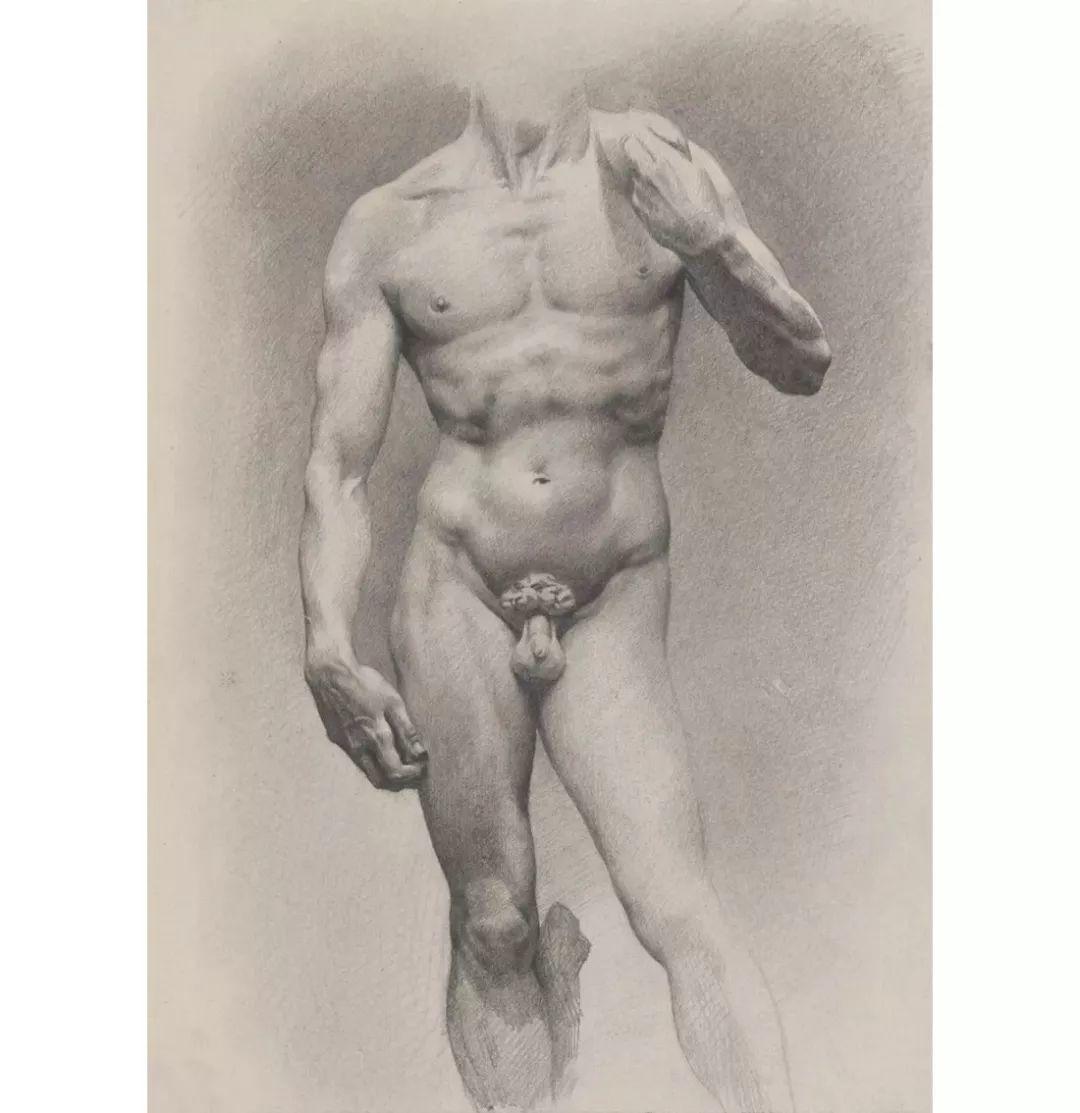

素描是研究和认识世界的方法,素描不应该是磨出来的,而应该是画出来的。

严格意义上的“全因素的素描”根本不存在,“全因素”不能是靠将所有因素生拉硬拽的东拼西凑于同一画面上,这样的素描是没有生命力的。素描不应该是什么都要画,要有所画,有所不画。素描不是要再现一遍现实的事物,而是将现实的实物加以提炼,通过线条、明暗、节奏的把握寻找其中抽象的美。好的素描应该是画家认识世界和表现世界的方式,这个“世界”包含外在现实世界和艺术家的内心世界。

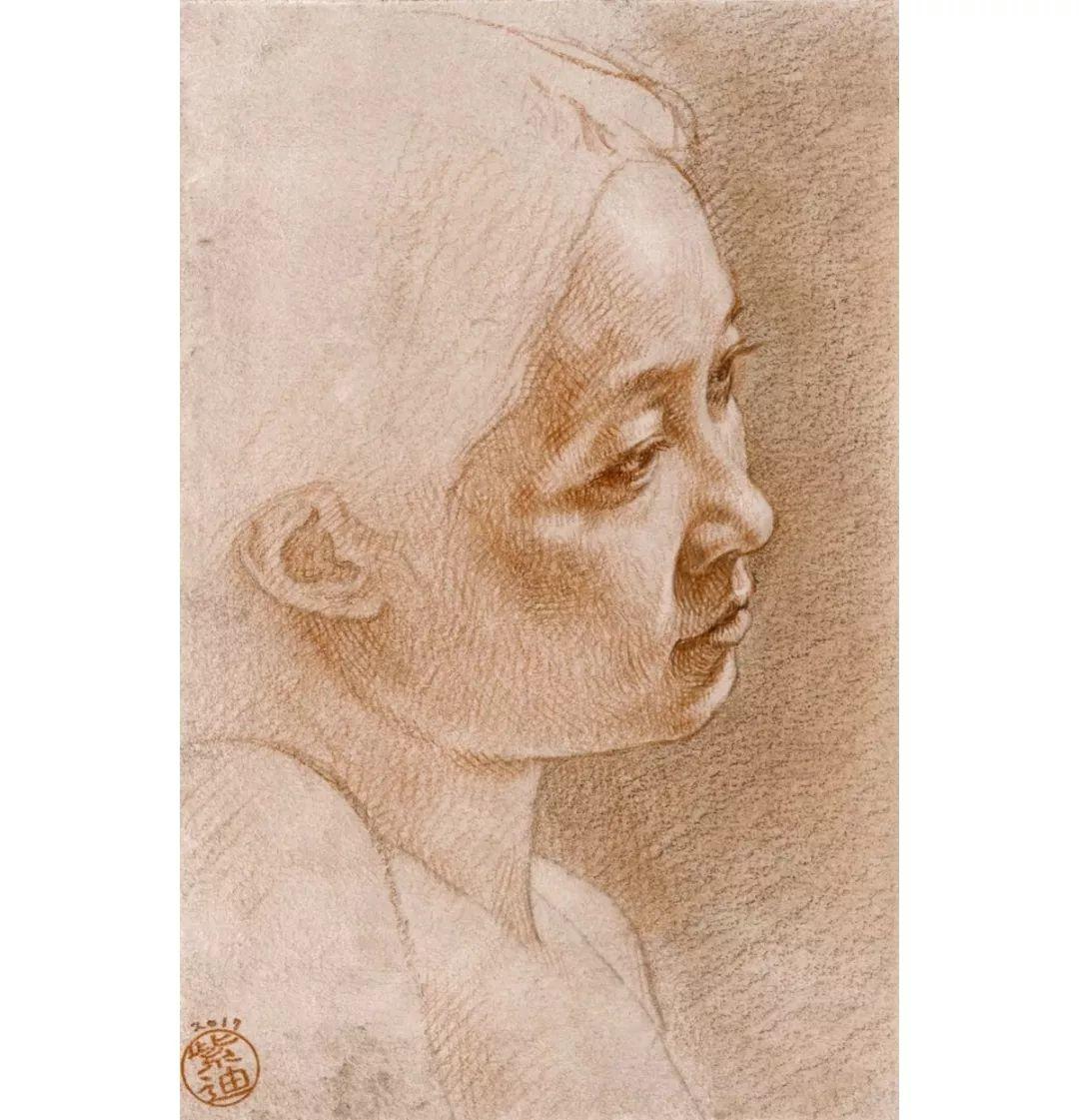

徐紫迪素描习作

好的素描不是乱炖,而是小炒,正如一道菜如果什么味道都有,就是什么味道都没有;不要赋予一张素描太多的任务,严肃而又“轻松”的集中解决某一任务,这样的素描才能看着过瘾,品着有味。所谓“轻松”是相对观者的,也就是说看着不累,然而看似信手拈来的几条线,实则是画家反复推敲的经验积累所达到的艺术的升华,所包含的内容可不简单。看似不难,为之不易。

画家应有能力将复杂的事物处理的简单,而又将简单的事物处理的丰富。好的素描同样是画家苦心经营的结果,他会想到哪些是第一眼就让观众看到的,哪些是看似微不足道的却起着至关重要的作用的,哪些是应该“藏起来”画的。明确了这一点,接下来在画面上的所有工作均应服从这个道理。

徐紫迪素描习作

然而所有艺术只有经过千万次的实践才能得到蒸馏后的精华,空说不练的理论对于素描毫无意义,想要有质的飞跃,就要有量的积累,没有哪个素描大师是仅仅凭着一两张素描而成就的;当没有纸和笔的时候可以用眼睛画素描,在脑中处理各种关系,形成画面。要勤于动手,多画多练,明确目标,并持之以恒,终将会有突破。

徐紫迪素描习作

总而言之,素描之所以成为素描,最能体现一个画家的素质与艺术修养,其本身体现着“朴素的力量”;这种朴素的力量是震撼人心的,是最纯粹的,是抛开了一切外表的炫技与花哨、一切华丽的风格与样式,经得起推敲与时间的考验的艺术形式。同时,更应该承认,素描应该是多种多样的,囿于条条框框下的素描终将走进死胡同。

徐紫迪素描习作

素描,像是画家偷偷记录下的说给自己的悄悄话,默默无语;却也像是画家深刻在自己心里的宣言录,凿凿言志。

自画像,是与空间和时间的对话?是与自己的对话?是与传统的对话?

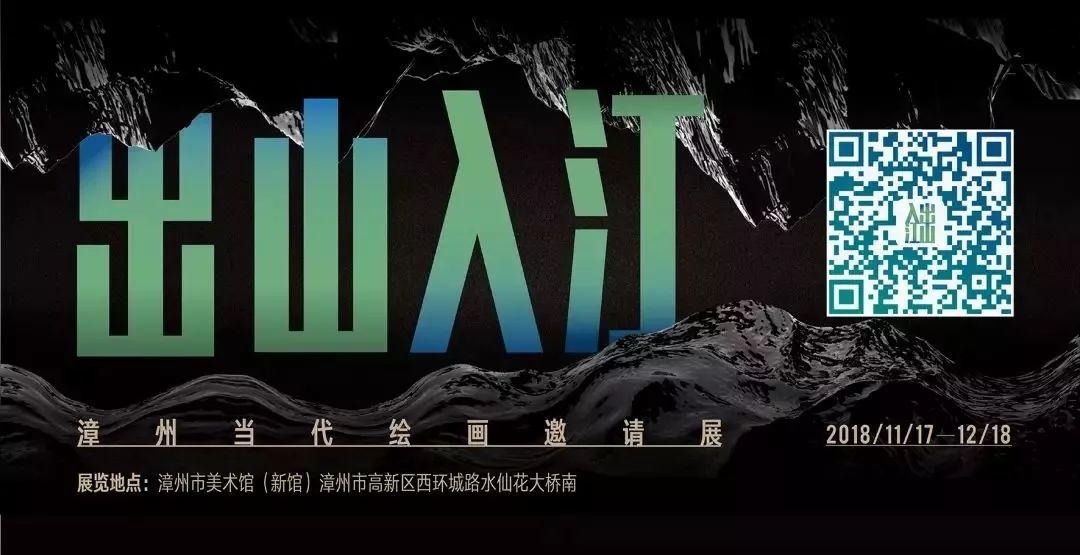

本次“出山入江:漳州当代绘画邀请展”展出了徐紫迪的两幅油画作品:《自画像》、《小轩窗》。

面对着镜子,绘画成为了一场不可重复性的体验过程。镜中之镜中缺席了本应出现的观画之人,观者面对画面,才会发现画面就是一面镜子,但镜中映出的非观者,或者说,观者映出了作者。现实非真实,真实和虚构之间传达出一种具有现场感的神秘性。

自画像 18×24cm 木板油画 2017

我几乎很少画草图,基本上是在画面上直接改来改去,画完草图,总会感觉事先都规划好了,缺少了许多画面中的即兴,《自画像》也是改了许多遍的结果。博士论文所研究的维米尔基本也是直接在画面上改来改去,X光片仍然能显示出众多画面中的原始细节。

画中的改动主要集中在画面的前景处,草图中曾经考虑过表现狗的头骨,最终放弃了这一想法,加以替代的是盥洗间里的各种生活用品。一开始前景中的生活用品画得比较密集,各种瓶罐排列开来,然而作为画面的一部分似乎过于琐碎、抢眼,为了弱化它们,还曾经考虑在镜子上表现出流淌的水珠,水雾的效果可以弱化镜中事物的单独存在。“化妆品”、“香水瓶”明显指向现实的“浮华”,最终如蒸腾的水雾化为“虚空”,这与最初“狗头骨”暗示着某种“终结”和“反思”形成一致。

维米尔 《花边女工》

维米尔 《倒牛奶的女仆》

17世纪荷兰流行“虚空派”(Vanitas)静物画,这种画通过描绘日常静物来体现多重象征含义,画中经常出现的花卉、水果往往象征了生命的脆弱和短暂,闪亮的酒杯与美食则暗示一切浮华的人生享乐都是虚空,世间的欢愉将转瞬即逝。在博士论文中我也曾提到,维米尔很有可能熟知当时流行的“虚空派”静物画,在他的早期作品《沉睡的女仆》前景中出现了“虚空派”静物中出现的诸多元素:罗莫杯、酒壶、水果、刀叉。不满25岁的维米尔此时仍在进行多方面的尝试,似乎考虑将流行的荷兰静物画与描绘人物场景的室内画相结合而形成自己的独特风貌,荷兰静物画中富有深刻寓意的特点则被维米尔继承和发展在自己今后的作品中。

维米尔 《沉睡的女仆》

正如维米尔最终去掉了《沉睡的女仆》背景中“说不清道不明”的男子形象一样,最终我还是决定再次弱化了所有可能有明确指向意义的原素,将各种“瓶罐”覆盖掉,只留下剪刀、药膏、玻璃杯的些许痕迹,画面也由此变得含蓄而隐晦。

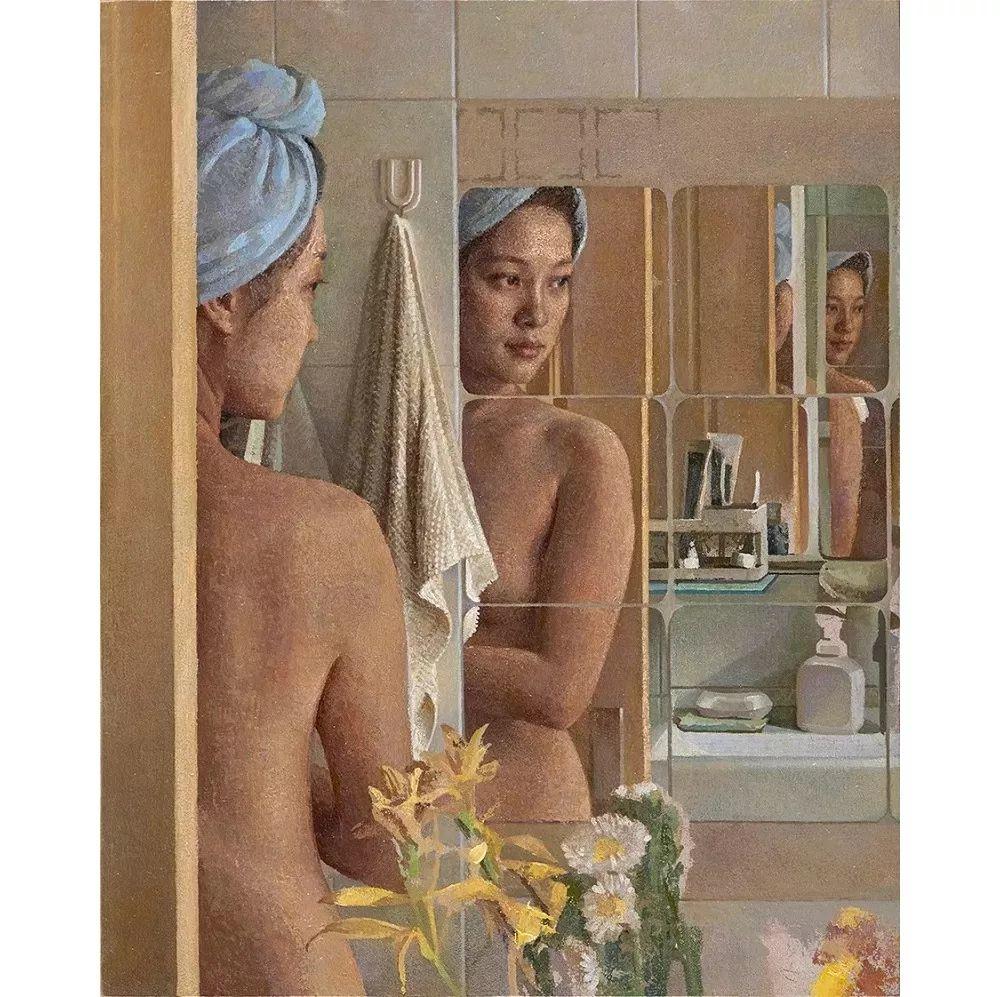

小轩窗 22×27cm 木板油画 2017

“小轩窗、正梳妆”源自苏轼描写爱人的诗句《江城子》。原文如下:十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年断肠处,明月夜,短松冈。

《小轩窗》是按照这样的思路画下来的另一张画。描绘的是对镜梳妆的日常,女子梳妆,悦人悦己,也是对于自己的重新审视。

音乐课 35×40cm 布面油画 2015

未接来电 28×22cm 木板油画 2017

相关链接:

美术遗产

文化城市

文化城市