原文始发于微信公众号(传统村落):百侯修面记

[ 传统村落微信第127期 ]

在前期介绍了“百侯圩的前世”之后,这一期我们从对当地一位理发老师傅的拜访,来探索这个古镇多元的文化。请看广东省大埔县百侯古镇活化项目的百侯“小文化”系列之二——

在北京刚刚春风习习的时候,我忽然被通知到广东梅州百侯古镇出差。百侯我已经来过很多次了,下了飞机才发现,广东早已经春林渐盛了。这次来调研的目的并不是规划或者建筑,大部分是为了采集人文信息以及历史信息。来的路上我一直在思考一个问题,百侯古镇拥有悠久的历史,我该从哪着手呢?

可能由于我从小坐不住,喜欢一些需要动手的玩具,所以对手艺人有莫名的崇敬,比如理发师、裁缝、修鞋匠等等。又碍于本人才疏学浅,无法精彩的写出百侯大开大阖的历史,所以我选择了一家之前就觊觎的侯南村中的老理发店,来讲述百侯悠长历史中的须臾。

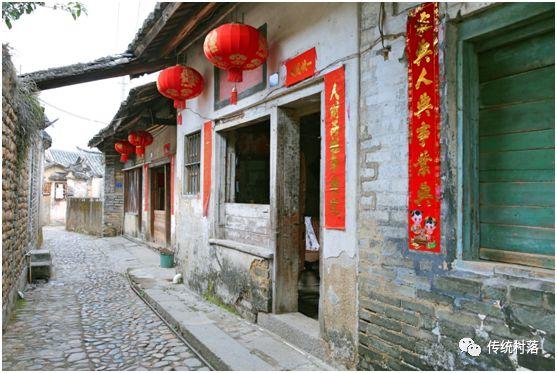

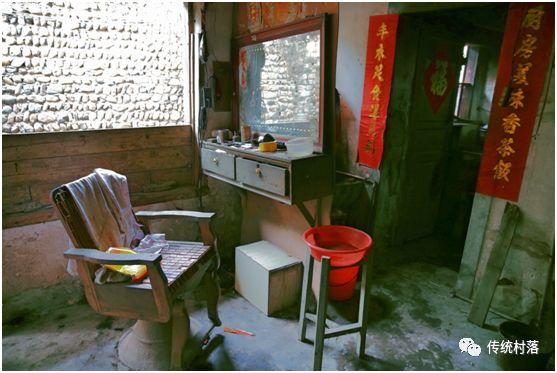

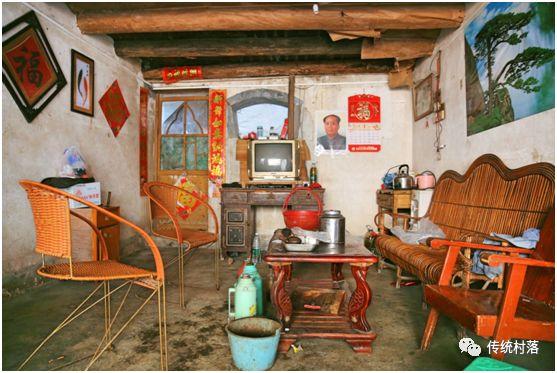

这家理发店没有名字,从百侯古镇的村中公路穿插进村中,委蛇前行几分钟便可到达。由于广东大部分时间不是太阳暴晒,就是云雨缠绵,许多店铺前一般有个大的屋檐,从店铺这边的墙一直搭到巷子那边的墙。大屋顶给了巷子几尺的干爽,也给了它几尺的阴凉。店铺的装潢还是老样子,阳光透过木质的窗板洒在老旧的理发椅上,椅子对面的镜台前零散地摆放着理发的工具:电推子、剪子、面霜、痱子粉……再往里看就是广东民居的常态了,一个藤制的长椅,茶几上面摆着茶海和茶杯。广东人对于功夫茶的热爱真是无处不在,我在猜想广东人的汽车里会不会也有一套功夫茶茶具,好在堵车的时候排解无聊。

进来之后发现屋里的老人在厨房蒸制第二天太平福(注释)所需的蒸粄,寒暄了几句之后,我便坐定,听老人讲起了这家店的由来。这个店铺已经开了三代人了,从他爷爷开始就从事理发这个营生。他从小跟随父亲学徒并继承了这个店铺,娶妻生子过着安稳的生活。但现在村子里的年轻人都走出去发展了,所以以前生意红火的理发店现在也基本上只有村中的老人来光顾。理发店的经营项目还是如常,采耳、修面,理发,头按等……在采访期间一直期待有一位顾客光临,能让我观察记录下这舒适的过程,但等了许久依旧没有顾客上门,便决定亲自体验。

他先将水盆中倒满热水,将毛巾在里面拧干敷在我的胡须处,之后便抹上一些肥皂。被别人下手刮胡子难免还是有些害怕,刀刃划过胡须时发出噼啪的声响伴随着我故作镇定又紧张的心情。胡须刮得还算顺利,也让我放下了一些紧张,但随后老师傅便拿着刮刀在我整个脸上游走,开始处理汗毛,那种被刀刃擦过皮肤的感觉即舒适又紧张:舒适来源于粗糙的东西抚摸肌肤的触感,紧张则是源于对锋利事物本身的恐惧。修面到尾声的时候,我早已放下了戒备,专心享受这忙碌中的闲适,师傅用刮刀在我的耳廓上游走,阳光从窗口斜射进来,让我感到异常的舒适,仿佛每一根汗毛断裂时的清脆,都能被耳膜细致的捕捉到。后续的采耳、敲背着实让我能够沉浸在这个下午,阳光洒在身上,离昏睡的边际越来越近。师傅操着浓重的广东口音告诉我结束了,才把我从昏沉中唤醒。还处于神游中的我连忙跟师傅道谢,付了相应的费用后,便被其他工作叫走,草草地和师傅道别。

在回去的路上,我反复回忆着刮脸的感觉,甚至现在我都能想起来那些刮刀的样子和声音。或许每一个古村中都有着这样的老手艺人,他们坚守着自己的技艺,这样的技艺让他们在瞬息万变的现代社会中,和古村一样凝固在时间中。而我们这样的游客在踏入这里时,不免对每一处的环境和人产生一些紧张和戒备,但当我们身临其境地投入之后,也会被这些温暖所感染。时代在更替,总会有人,总会有技艺会消失,无须遗憾也不必刻意挽留。幸好我们还能在自己的时间里邂逅他们,并把这些温暖长留心中。

春秋几时的剃刀和理发椅在等待你的脚步,在等待你的凝望。机不可失,失不再来,就在2019年6月,“乡村复兴论坛·大埔峰会”在百侯等你来!

(访者李青儒与店铺老板谢付祥)

注释:

太平福: “作福”实为“酢福”。客家人来自中原,为汉室之后,保留着远古“还神作福”的习俗,那就是秋收后五谷丰登,为感恩神明的保佑,举行田野祭祀活动。据了解,此风俗早在汉朝已有,汉高祖刘邦曾做过“福头”,当他分肉给乡亲们时说过:“我不但要分肉给乡亲,还要把天下分给乡亲。” 当他登上皇位后,发布诏书“巡祭皇土”,举行春天祈(祷)福,秋收还(愿)福活动。客家人来到深山后,勤劳耕作,心怀感恩,祖宗传统不断。

责任编辑:覃江义、李君洁

图文编辑:李青儒、付敔诺

图片来源:作者自摄

我们致力于传统村落的保护与研究,期待您能与我们共同关注中国传统村落的未来!

我们致力于传统村落的保护与研究,期待您能与我们共同关注中国传统村落的未来!

文化城市

文化城市