一点儿北京丨京事知多少

北京历史悠久,人文荟萃。除了丰厚的历史文化遗存外,数千年来各民族的文化相互渗透交融,形成了它特有的“京味儿”——这些极具北京地方特色的风土人情,是京城珍贵的文化资源。“一点儿北京“栏目将向大家介绍“京味儿“饮食、器物、民艺、风俗与传说等等,让大家对老北京文化有更多的认识与了解。

夏至到来

北半球迎来一年之中

白昼最长的一天

人的睡眠减少

外出游玩是最好的消遣

而炎炎夏日

又以能避暑之处为最佳

什刹海在老北京便是个避暑胜地

什刹海,在老北京可是一景。

夏日开始,这里渐渐就就聚满了人,来此消夏的市民络绎不绝,男女老少,云集其间,说是庙会,又有庙会没有的如画风景;说是公园,既不收门票,还有各式各样的演艺玩意儿以及鳞次栉比的小吃摊和大小饭馆,总归是老百姓休闲的好去处。

赏 风 景

旧时的什刹海,与城市里的其他景观不同,还常常能看到难寻的野趣。无论前海、后海,还是西海,并非只有一片光秃秃的水面,离住家近的地方有大片的荷花,远些有稻田,西边还有丛生的芦苇,有些河堤上还种植桑麻,景色远近不同,层次感也非常分明。且很多老屋的外墙土垣剥落,映衬着岸边杨柳,远远看去,很有些江南水乡的江村鱼舍之感。

“接天莲叶无穷碧”,什刹海大片的荷花让人感到野趣十足

(图片来源:图虫创意网)

有大片的水系,自然就是消暑圣地。入夏之后,什刹海就热闹非凡,尤其是民国以后,有了荷花市场,就更不得了了。《北京俗曲十二景》里有一段唱词就是描述这一盛况的:

六月三伏好热天,什刹海前正好赏荷。

男男女女人不断,听完大鼓书,再听十不闲。

逛河沿,果子摊全,西瓜香瓜杠口甜,

冰儿镇的酸梅汤,打冰砟;

买了把子莲蓬,回转家园。

”

坐 茶 棚

现在一到夏天,各处的大排档就兴盛起来了,人们总喜欢在这样的天气里到户外凉凉快快地吃点喝点。旧时夜生活少,白天到什刹海的茶棚喝喝茶、聊聊天,就非常受人欢迎。

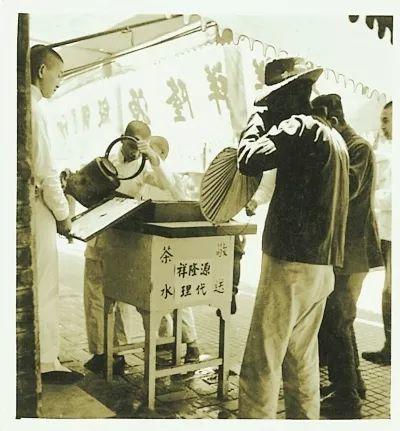

老北京最便宜的夏日饮品——大碗茶。图为一家商铺提供的茶水,应该是免费赠饮。

(图片来源:北京日报)

民国五年(1916年),荷花市场开放,城里很多茶馆便到这里摆茶摊,人流量大,茶钱也就便宜,用不了五分钱,连茶带水一大壶。高高的天棚之下,几位要好的朋友,就着荷塘清风、蛙声阵阵,品着茉莉花茶,谈天说地,是多么惬意。

民国时期荷花市场的饮食排档

(图片来源:北京日报)

品 小 吃

正如俗曲里说的,每逢此时,卖各色吃食的小摊就都摆出来了。

首先是水里的时令鲜货,鲜莲子、鲜菱角、老鸡头,或边喝茶边当茶食,或做成八宝莲子粥、冰碗,茶罢搁盏,点心点心。还有应季的西瓜、香瓜、酸梅汤,解馋的苏造肉、爆羊肉、烤羊肉、涮羊肉,当零嘴儿的豆汁儿、灌肠、炒肝、炸糕……各式各样,不一而足。

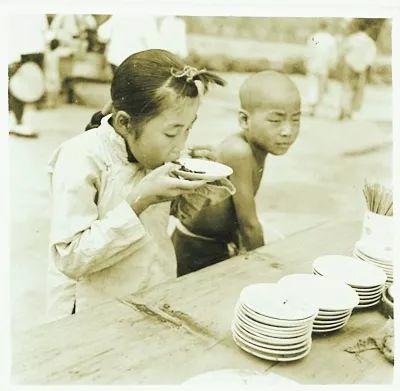

什刹海小吃摊上的姐弟俩。小女孩正在吃的大概是凉糕或者凉粉。

(图片来源:北京日报)

尤其北京的小吃,大小买卖都讲究各自的吆喝,比如俗曲里说的杠口甜的西瓜,吆喝起来“船那么大的块儿,冰糖的瓤儿”,听着就那么诱人。再比如冰镇的酸梅汤,这就不用嗓子吆喝了,而用一种叫“冰盏儿”的响器,就是一手捏两个小铜碗,打出“当当”的声音,并附有悦耳的节奏,告诉人们这有解渴的酸梅汤。

随着九腔十八调的吆喝,离着老远,就会把人引过来,寻着声就去找自己喜欢的好吃的了。

老北京的什刹海,热闹非凡。

消夏的人群喝茶吃点心、买买东西、看看玩意儿,穿梭往来,人流不息,这里就变成了暑期北京人的乐园。

至今还会有很多老北京人,会常常提到幼年在什刹海消暑解闷的美好时光。

本文节选自《会玩儿——老北京的休闲生活》杨原/著;图片为编辑自配

推荐阅读

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式……

一点儿北京 | 老北京的端午节,会“玩”才是最重要!

一点儿北京 | 北京孩子童年记忆中的小玩意儿

一点儿北京 | 古人“立夏”也“吃冰”

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹” 由北京市规划和自然资源委员会发起,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,它系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹APP、新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):一点儿北京 | “夏至”炎炎,什刹海消夏有传统

文化城市

文化城市