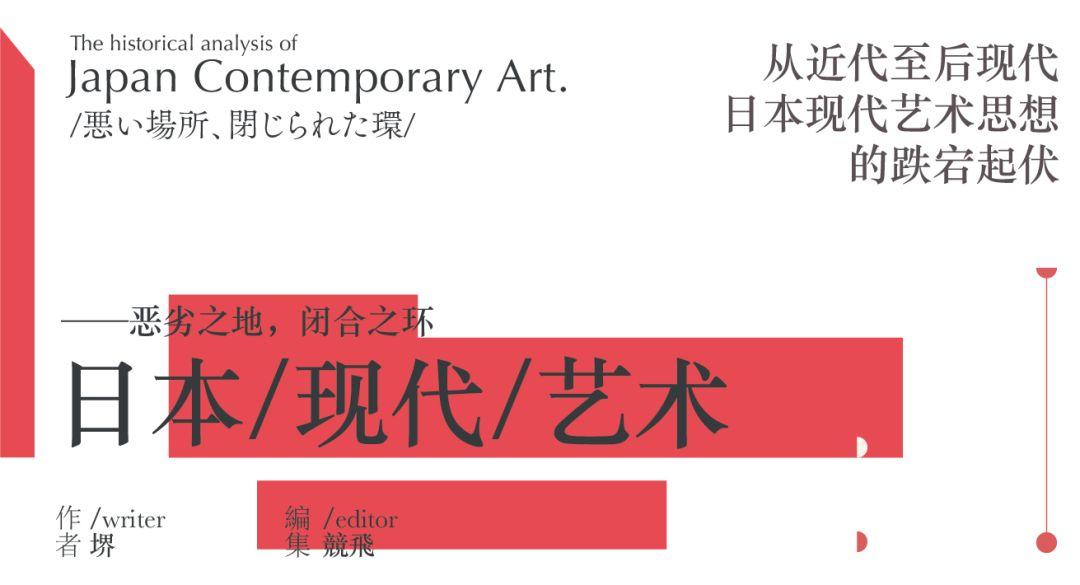

古賀春江 《海》1929年

西洋如波,日本如岸,日本的文明便是波拍打岸边泛起的重叠交替的涟漪

冈仓天心 『東洋の理想』

偏居太平洋一隅,似乎是日本那特殊的地政学关系,让黑格尔式的“历史形而上”反复在这里找到归宿。[1]

自明治维新,将将三十年,「文明开化」「自由民权」的近代日本,对世界近乎完全开放。由此,借西洋文明如同镜像般,完成了从艺术、文学,到宗教,文化体制的自我身份确立。

虽然这种文化借鉴并非仅是单单由西洋向日本输入,反来,如大乘佛教的释宗演(铃木大拙的师父)将「不二一元」论带入西方,亦对当时的哲学家威廉・詹姆士和柏格森产生深远影响。时从美国受邀于东京帝国大学任教的E. Fenollosa[2],曾在哈佛大学接受过美术史与哲学的专业训练。在一片抵抗传统宗教「废佛毁释」[3]与西洋崇拜的时代潮流中,这位试图以黑格尔的历史观,推高并再定义日本艺术价值的西洋人,成为了日本艺术概念的确立者。E. Fenollosa的言说里,杂糅了黑格尔的历史主体与斯宾塞的社会进化论,在他的「美术真说」中:

文明得以在辩证法中让精神不断上升,历史精神的上升伴随着文明自东向西的空间迁移,从中亚大陆向西,欧洲自美国,而美国更西的地方,跨越夏威夷、关岛,便是日本列岛。

原田直次郎 《騎龍観音》1890年

日本是E. Fenollosa的那种地政学视角下的”极西”。比日本更西的朝鲜半岛与中国则是曾在历史上给日本带去了文明的国家,被划为”极东”,于是日本才是真正自东而西,继承由中国,朝鲜,印度,希腊,埃及文明的”博物馆列岛”。

而这”博物馆列岛”并非陷于历史的漫漫漩流中循环往复,而是偏居一隅,隔绝纷扰,自成一体的真正的”历史的最终形态”。无论是那些从历史长流颠簸的束缚中,终得解脱的遗留,还是从国家战乱纷飞硝烟中,得以逃难的文物,成就了作为”历史最终形态”的日本,那种得以立足的文化优越性。这随后便是师从于E. Fenollosa的冈仓天心那满满民族自信的断论:

日本是东洋文明的博物馆。

由物品罗列堆积而来的”博物”概念,所内涵的是一种空间中的并置,它是如此的静止且被动。略夺漂流而来的物品,填塞进内部逻辑框架的虚空,丧失如同西洋文明般能动性跨越,致而沉浸于一种几乎不具有任何生产性、保持停滞的优越感。然而这种优越性的确立又似乎势必,要甩脱具有限制性的前提,不断空虚地膨胀,正如夏目漱石的那只几近肚裂的青蛙。[4]

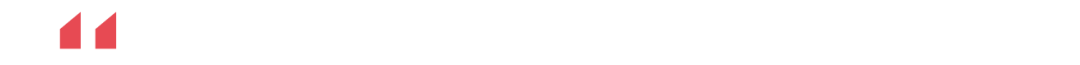

靉光 《眼のある風景》1938年

与「共产党宣言」几乎同时发行的冈仓天心的「东洋的觉醒」里,有着与马克思近乎一致,对于西方资本主义剥削性质的阐述。只不过反抗的主体,由马克思的共产主义替换为了冈仓天心的东亚一体化。至此,以反抗外压而合理化的地政共同体——“泛亚洲”思想开始萌芽。「八紘一宇」[5]原出自描述古日本建国的古书「日本书纪」,古意虽为天下一家,然而经由昭和时期「皇国史观」的曲解,以日本为中心的“泛亚洲”大一统思想,正式上升为二战时期日本内阁的「基本国策纲要」。由此,以「大东亚共荣圈」为名下的”解放亚洲”——肆意的殖民侵略、帝国扩张,得到了理论正当化的伸张。最终,大汇总般的,在战时以包括小林秀雄等知识分子的京都学派,提出「近代的超克」[6]:

政治上民主主义的超越,经济上资本主义的超越,思想上自由主义的超越

希望日本成为一种”超克”,也即”超越”,全然收纳并一举超越曾对日本产生巨大影响的西洋文明。如此,”博物”所带来的身份确立以“超克”的形式上升到一个虚无的极端。

//

藤田嗣治 《アッツ島玉砕》1943年

日本从未能够成为构筑形如西欧近代「历史=言说」的体系,而是一个在不留积淀的过程中重复忘却与自毁的「恶劣之地」

椹木野衣 『閉じられた「円環の彼方」は?』

「一亿玉碎」[7],日本战败,意料中般的,“泛亚洲“思想最终迎来了表象破灭后那本质的虚空。战后,”泛亚洲”思想被批判为「超国家主义」。一如施密特所定义的,西欧的近代国家是「中性国家」(Ein Neutraler State),一种中立于道德伦理,礼教艺文的立场选择,将价值判定委以社会集团与司法机构的国家体制。而「超国家主义」所代表的,正是异于施密特的「中性国家」的体制形式,缺失近代国家所应承担的责任主体,导致与道德与礼教捆绑之后,权力负以道德名义,将民族主义的暴力进行合理化的意识形态。

于是日本战后轰轰烈烈的「战时批判」中[8],这种导致”泛亚洲”「超国家主义」的”责任主体缺失”的根源,被追究至“杂容”的文化形式之上。所谓“杂容”是一种将各类思想、文化,无内化地,简单并置的状态。那曾经以“博物”为名的优越性思想不再,而被单纯斥作文化的简单“杂容”,缺乏形成所谓真正文化主体的精神基轴。

这种“杂容”前后被许多日本历史学家视作”缺失责任主体”的战时无力拒抗法西斯主义的主要原因。然而日本的这种“杂容”并非仅是出于那个混乱年代的结果。更为根本的,政治思想家丸山真男认为,日本在本质上,便具有“杂容”的思想特性,自始至终都无法形成精神主体。

每当新时代流入的意识形态,在与传统思想产生不可避免的对决之时,结果往往既没有复兴传统,亦未能树立新知。历史上无论是日本国粹化,还是纯粹西方化的尝试无一不以失败告结,草草终了。

赤瀬川原平《本物零円札》1969年

明治维新后,从天皇身体论,天皇机关论到基督教,资本主义,马克思主义,接连逐个被埋没在历史的无秩序之中。每当进入下一个时代,那些曾经未有结果的议题几乎又会被重新提及,从头论起,周而复始。日本近代的天皇制,虽然产生形似的权力核心,并试图以一种精神基轴的角色,梳理这种无秩序的状态。然而,这种以“杂容”的形式为实体的国体,天皇制也并未能够对世纪末涌现而出的各类思想文化产生实质性的整理,而仅是在消极的同质化(异端的排除),由此形成了缺乏人格主体——缺乏“自由的认识主体,伦理的责任主体,秩序的形成主体“的桎梏。

历史而言,自古,日本的「神道教」便讲求「神佛习合」,通过“习合”将时代中主流的宗教教义融合其中。这种「无限抱拥」[9]的神道教思想,成为追溯日本思想“杂容性”的宗教性根源。在此基础上,对于日本近代无责任体制的主体缺失,丸山真男从日本的古时间观念中追求原型。在他的「历史意识的古层」中:

日本的古典神话「古事记」体现的时间观对立于希腊,犹太神话的时间观。「古事记」中,如伊邪那岐与伊邪那美交媾生天地的宇宙起源论,叙述的时间线表现为「成为」(なる),一种顺其自然,无为而成的状态。而西方基督教神话中的「创世纪」表现的是「制作」(つくる),由主因推动事件随时间展开的状态。

西欧是「建築=制造」式的,强调由主体作用,通过因果关系承接的历史观念,而日本则是「自然=生成」式的,一个无法呈现主因,缺乏塑造事件以关联性展开的历史主体。每一个进行的历史点,都被消弭了与前史-后史的相互作用,因此这种”无前无后,只存现在”的日本历史时间轴,是一种无因果关系相接的环状体系。

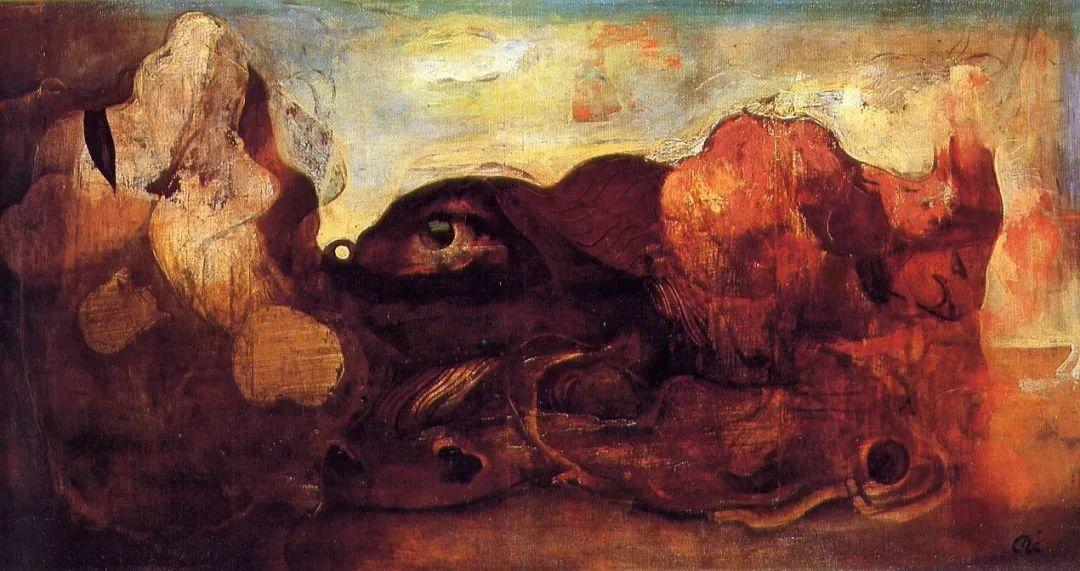

具体派 吉原治良 《白地に黒い円》1967年

同时在艺术领域,艺术评论家彦坂尚嘉在1973年的「美术手帖」的文章中在评论战后前卫艺术「具体派」时认为:

由1955年的制作活动的“自我目的”化,「具体派」引起了“制作“(Poiesis)的崩坏,是“制作“的崩坏向“实践“(Praxis)变化的’转折点’

由此,艺术中原本整体化的“制作”崩坏,向零散的“实践”转向。将原本作为整体的“物质形式”,“活动行为”,“放置环境与构想”各个方向赋予了各自的独立性。于是,70年代初衍生出一系列「具体派」,「零次元」(ゼロ次元),「物派」(もの派)这些更加观念化,行为化,场所化等更为多样的艺术形式。在这样由“制作”向“实践”转变中,便产生从“结论”向“前提”的倒置。这是一种将代表“制作”的前史与“实践”的后史分割的”逸脱的历史点”,于是倒接成序,成为如丸山真男所述的历史时间自闭成环,循环往复的「非历史构造」。

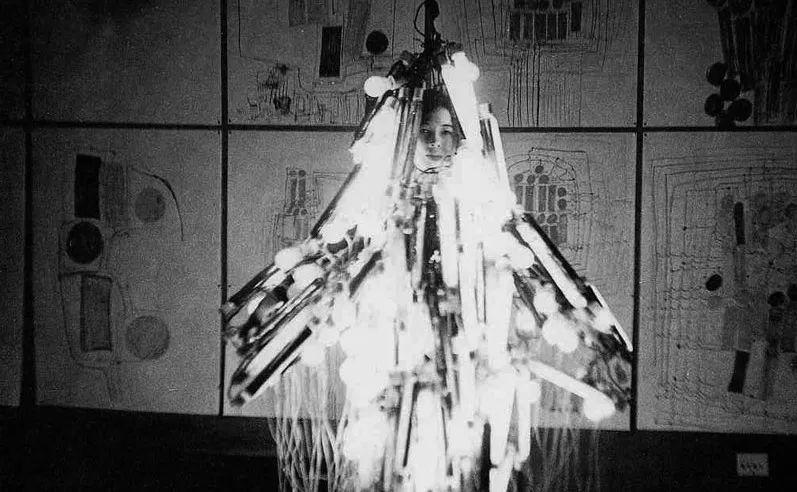

具体派 田中敦子 《電気服》1969年

从其时代而言,被称作“1955年体制”的「具体派」,处在一个奠定了日本战后基本格局的时代界限之间。1955年前后,法国撤离,美国留存,成为唯一介入亚洲的“侵略者”;日本共产党展开对「极左冒险主义路线」的自我批判;社会党统一与自由民主党成立,象征着战后民主主义体制的最终完成,如彦坂尚嘉所言:

具体美术协会的活动,乃至60年代的日本艺术,都无处不渗透着’美国对于亚洲的军事侵占’与’战后日本民主主义的安定’,这样自我辩证的矛盾体系之下的政治影响。

战败后日本民主主义的安定”是建立在美国位于亚洲的单极军事力量,与冷战时期形成的美国核保护伞之下。在这种压抑的平静状态之中,如此缺乏参与构筑世界史的责任主体,与被抑制的民族主义叙事的语境下,亦决定了日本「非历史性构造」的属性。

艺术评论家椹木野衣也在文章「闭合之环的尽头」中写到:

与线性式发展,通过数代成果积累而推进的欧美世界史相比,日本则是在毫无发展与积累之下,周期性健忘症般的反复循回的「恶劣之所」(悪い場所)。

自此,战后日本现代艺术漫漫长流中,从「具体派」开始的一众众艺术表现形式,早已脱离于西欧那些如绘画、雕刻等作为大写的形式化的艺术概念,而化为一种无法用既有词语描述的「类美术」(類としての美術)。也正是这些「类美术」——从「1955年体制」后,60年代「反艺术」,70年代「物派」,80年代「后现代」,这历史中的一系列表象虽然随时间逐一展开,但也不过是些既无内部关联,亦与外部脱节的碎片化的历史残肢,然而固着在已经发生的时间轴之上,四相拼接,由此循环往复,这也便是椹木野衣所谓的「闭合之环」(閉じられた円環)。

//

村上隆 《Tan Tan Bo》2001年

日本语使用者毋须精神分析……希望读完这个序言你们就想合上这本书 Jacques Lacan『エクリ』「日本の読者に寄せて」

然而日本战后思想狂潮中,当正以西方近代为对照,对主体缺失的日本思想口诛笔伐之际,否定近代主体观的后现代思想却又从西方杳然而至。

法国后现代思想否定近代西方由黑格尔所确立的历史主体与原理性,将之视为一种「偏执」(Paranoia),转而强调一种摆脱主体、非体系化思考的 「分裂」(Schizophrenia)[10]。由此,几乎巧合般的,先后一系列哲学家在这个偏居世界一隅的地方,发现一个如此贴合后现代主体解构思想的文化实例,日本那近乎分裂式的、主体缺失的特征便又反讽般地走在了后现代的最前端。

罗兰・巴特最早从东京皇城的分析中阐述一种「能指」(Signifiant)与「所指」(Signifié)[11]分离后的符号的空虚。在他的「Empire of Signs」中:

形成西洋的艺术根基的是对现实的’模仿’,描绘印象,施以变化,一种对「能指」而言「所指」过剩的状态;而相对的日本艺术中,无论是「能乐」还是「俳句」,形象的出现,并非根植于对于自然的模仿的「所指」,而是洗练的,排除含义后的,纯粹符号「能指」本身。

日本文化中,这种作为符号的「能指」的堆积,是排除与指代内容的「所指」相对应的「口述语」(Parole),一种纯粹形式化后的「书面文」(Écriture)的形式[12]。在德里达对西方「在场形而上学」的“逻各斯的中心主义”,“音声中心主义”的批判中,以「差延」消解那从古希腊开始便压迫于「书面文」之上的「口述语」的优越,如此,巴特角度下「能指」的纯粹便将形式化空虚的日本推及至象征后现代的地位的高处[13]。

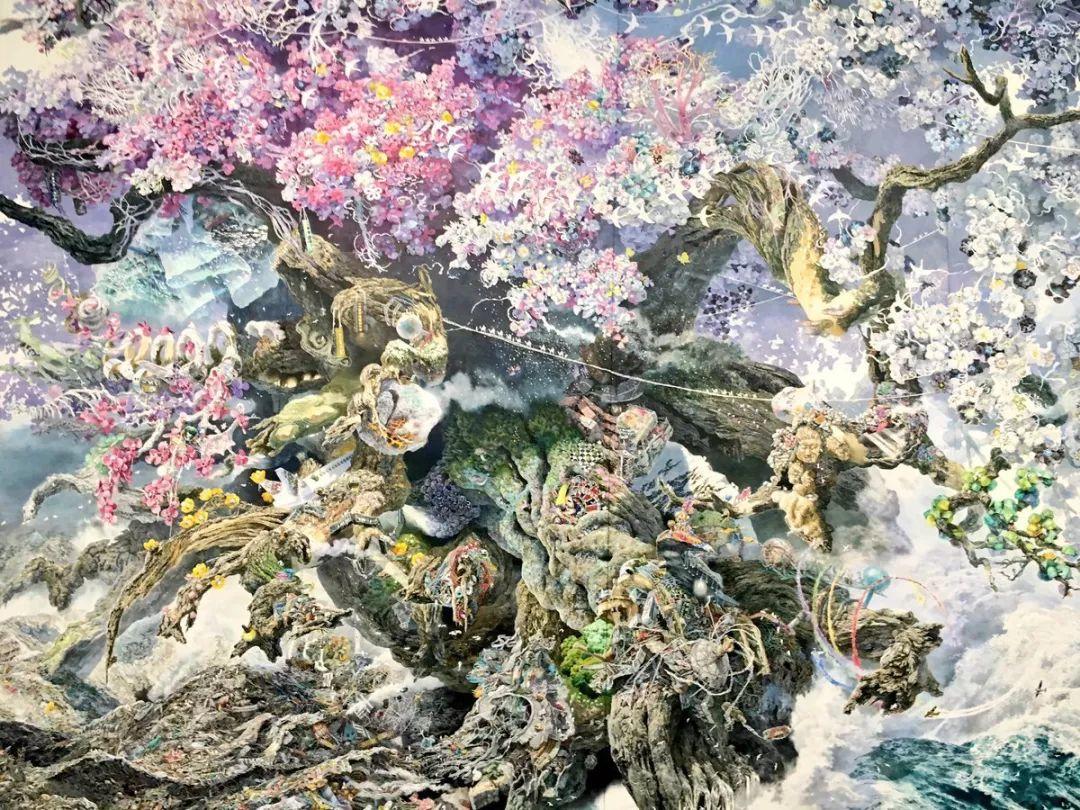

池田学 《凝縮の宇宙》2005年

在拉康的精神分析理论中,「所指」的缺失会引发「能指的连动」,而「能指的连动」被视作发生语义的基本机制,是潜意识的言语构造。以致日本如此的空虚的「能指」符号,也一直颇受拉康的特殊关注。

在他「Ecrits」的日语译本序言中,以巴特的日本分析为基础,拉康特别分析了日语的语法构造,符号表达在精神分析中所显现的特殊性。日语中一个汉字往往对应两种不同的读音,一种是以中国的吴音为原型的「音读」比如「山=Zan」,一种是以日本原有的和音为原型的「训读」「山=Yama」。“音读”与”训读”的混杂,几乎抹消了构成后现代解构主题的「口述语」与「书面文」的对立关系。世界上也几乎没有语言会像日语这样保留“汉字、片假名、平假名“三种差异化的书写符号(例如「羅漢=ラカン=らかん」)。在拉康的精神分析理论中,幼年期对于自我万能的认知ーー「想象界」(Imaginaire)ーー需要通过「去势」(Castration)而进入到「象征界」(Symbolique)[14],从而形成真正的主体认知。与经历过前后完全汉字化与完全民族文字化的朝鲜与越南不同,日本的“汉字、片假名、平假名“所形成差异性构造逻辑中,汉字纯粹象形性的表达与片假名、平假名保持的“训读”的声音化特征,从而使得通过「去势」和压抑将以汉字符号所建立的「象征界」机能不全,自始至终无法形成真正的主体认知,是一种在精神分析意义上的精神症(分裂病)。

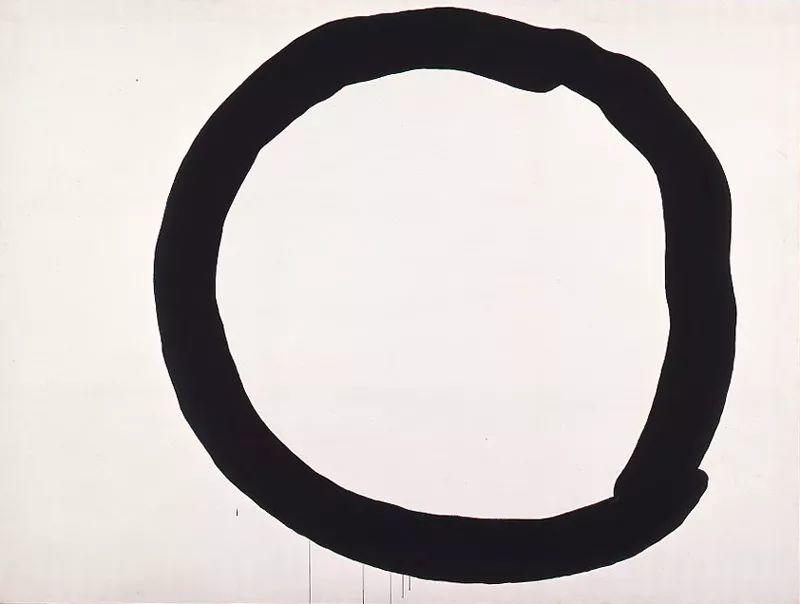

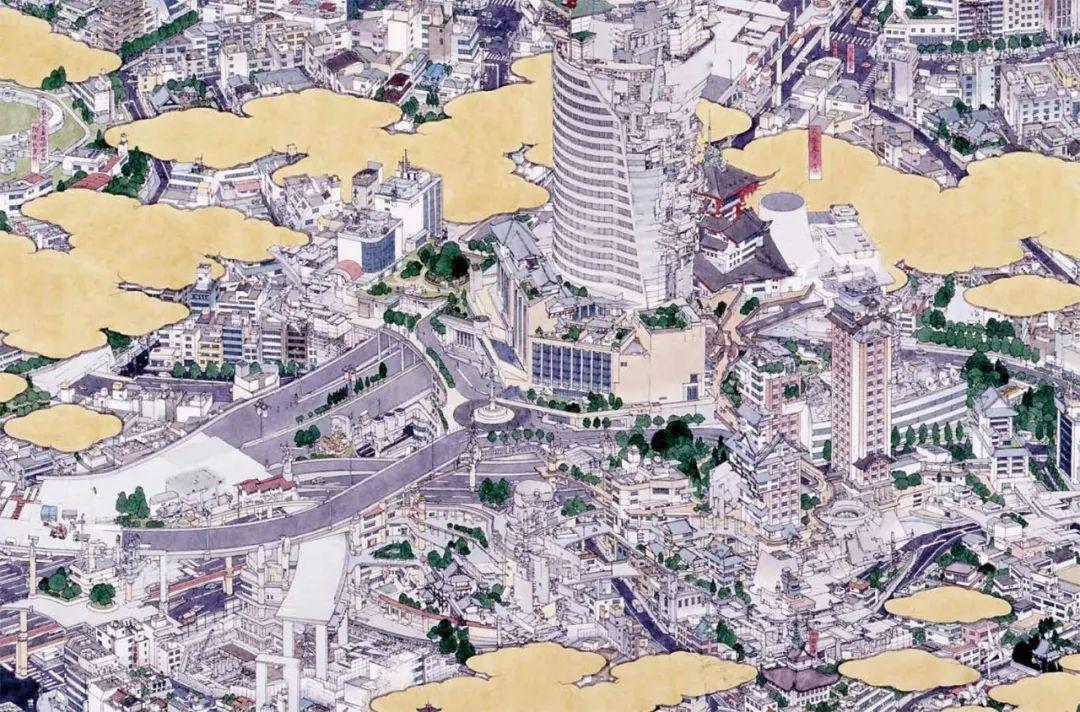

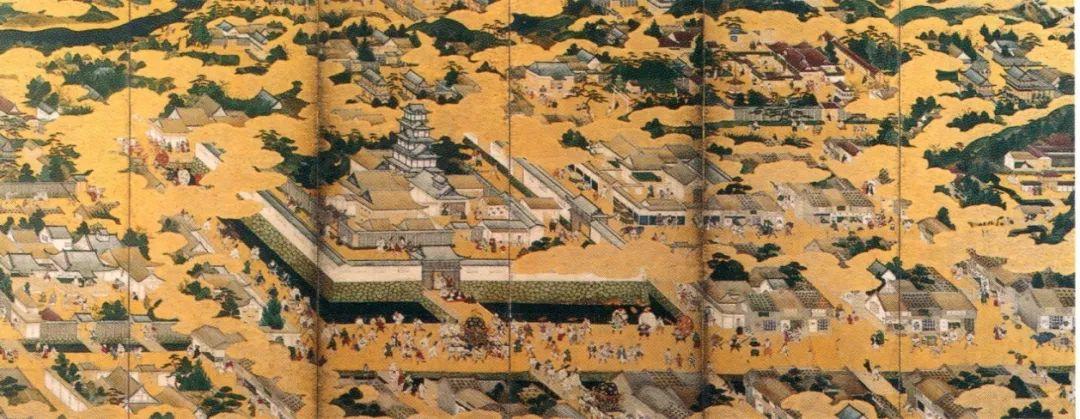

山口晃 《東京圖 2012》2012年

《洛中洛外図屏風 勝興寺本》17世紀

后现代中,经由「在场的形而上学批判」而解构主体的思想,在文化意义上便形成利奥塔德所谓的「拟像」(Simulacre)[15],一个消除原有物(Original)与伪造物(Copy)二元对立,构成自我借鉴参考而循环周复的哲学概念。椹木野衣在「拟像主义」中曾经评论到:

在日本,无论绘画,雕刻,还是装置艺术,环境艺术,概念艺术乃至反艺术,这些置于历史空白期的”非历史性构造”中所显现的所有表现形式,都不过是单纯的冠以同名,实质相较海外的同类作品是如此的空虚,甚至有时是”媚俗 “(Kitsch)的。

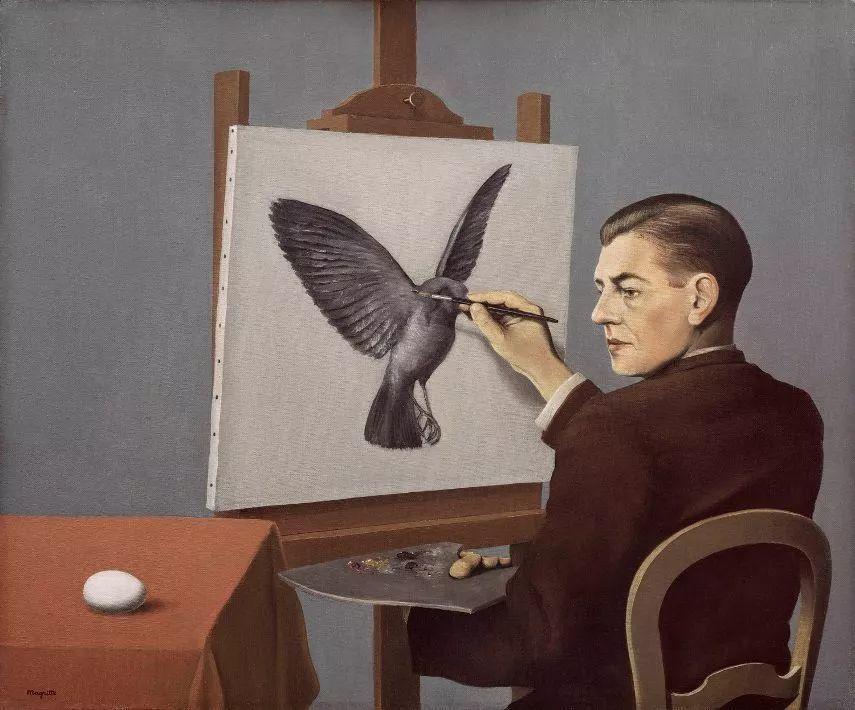

森村泰昌《自画像の美術史(マグリット/三重人格)》2016

Rene Magritte – Clairvoyance

如果说,艺术的前行在本质上是历史在因果关系作用下逐一展开,那所谓“反艺术”中所应有的反历史性,并未在日本如此主体缺失的“非历史构造“中,如字面义般产生与上时代或周边形式的对立,而更多的是与那些本应抵触的艺术形式、潮流形成互为拟像的“共犯关系”。然而更为深刻的是,作为上位文化的艺术与下位文化的各领域也同样陷入这种“共犯关系”。

主体缺失所带来的界限范畴的暧昧,让艺术与不同领域的文化ーー从动漫,、怪兽电影、新兴宗教,产生了近乎无中介媒体,直接而深刻的交流[16]。其实这种拟像主义的产生,源于在战后日本这个历史空白期中的一种「无政府主义的波普化」。「能指」与「所指」结合的最大作用力是权力——神与秩序,王与权威,而秩序与权威的阶段性的消逝是历史的必然。西欧为将王权解体而产生市民自发由下而上的革命形式,但日本不同于西欧在于,战后对曾经皇权与革命历史的忘却、缺陷,便化为在单纯符号化「能指」中任由「所指」的内容「漂浮与滑动」生产空虚的意义[17],那缺乏主体的循环历史时间观——「闭合之环」亦便由此而起。所以「1955年体制」中,「具体派」所带来的”制作”的崩坏向”实践”变化的“转折点”,比起是向日本固有的艺术文脉的回归,更是一种作为固有文脉的「所指」的缺失后,由「能指」漂浮的「能指游戏」的结果[18],这种「类美术」在80 年代开始的后现代达到了极端。但面对空虚的极端,椹木野衣随后在文中却又感慨:

然而艺术的不存在却是不可能的。

于是似乎一切被视作空虚而媚俗的日本现代艺术——「类美术」的出现虽然无奈,但却是必然。只是由「闭合之环」所支配的“非历史性构造“中,日本现代艺术只是潜心于艺术的“造型”与“构成“,与那些仿佛与西方同步展开相似的历史进程亦不过是一种错觉,这错觉便是「拟像主义」本身。由此「日本现代艺术」只是作为缺失主体后,「日本」・「现代」・「艺术」这些残碎的历史肢体拼接在「闭合之环」上的一种「拟像」。

//

作者: 何竞飞

何竞飞,东京大学学士,耶鲁大学硕士

注释

[1]除下文所述的Ernest Fenollosa外,另一位将日本的”Snobbism”视作资本主义最终形态是黑格尔研究者Alexandre Kojeve,哲学家A. Badiou与J. Lacan都曾听其授课,受其黑格尔主义史观影响;他另一名学生Francis Fukuyama是著名「历史终结论」的提倡者。

[2]Ernest Fenollosa被视作“日本艺术”这一概念的创立者,推动建立日本文化财产保护法的前身, 在艺术教育等方面亦功不可没;影响后世诸多艺术批评理论家,诸如「茶の本」作者冈仓天心;后与承其衣钵的冈仓天心一同创办了东京艺术大学的前身-东京美术学校。

[3]「文明開化」,「自由民権」,「廃仏毀釈」是明治时期,政府推行维新政策的名称。

[4]夏目漱石在「それから」里形容日本的毫无自制,反思的快速近代化如同与牛比大小的青蛙,「もう腹が裂けるよ」膨胀得几近肚裂。

[5]「八紘一宇」出自「日本書記」的「兼六合以开都,掩八紘而为宇」是日本昭和时期,政府贯彻国体史观时的推行用语, 「八紘」二字最早见于中国的「淮南子」。

[6]超克是日本的哲学用语,意为超越界限,克服困苦。

[7]「一億玉砕」二战末期日本政府推行用语,意指战局绝望之际不惜以本土动员全国民的大决战。

[8]「戦時批判」指丸山真男、竹内好等日本思想家在战后展开的对战前思想的总体批判。

[9]「神仏習合」「無限抱擁」是神道教的用语。

[10]关于Paranoia与Schizophrenia的主体理论内容参考G. Deleuze的著作「Anti-Oedipus」。

[11]「能指」(Signifiant)与「所指」(Signifié)概念由F. Saussure创立,「能指」是指代的符号形象,「所指」是被指代的客体本身,二者奠定了从构造主义到解构主义,后现代理论的符号学分析基础。

[12]J. Derrida以「口述语」(Parole)「书面文」(Écriture)的二项对立展开「在场的形而上学批判」。

[13]「逻各斯的中心主义」「音声中心主义」批判是J. Derrida对以「存在・神・目的论」为形而上的「口述语」 (Parole)的「逻各斯的中心主义」的解构。J. Lacan的精神分析中「逻各斯」(Logos)即「口述语」(Parole)即 「所指」(Signifié)。

[14]J. Lacan精神分析理论中界定的「现实界、象征界、想象界」(Réel、Symbolique、Imaginaire)解释较长,此带过。

[15]「拟像」(Simulacre)是先后由哲学家G. Deleuze和J. Baudrillard使用的概念,J. Baudrillard在 「Symbolic Exchange and Death」中强调在消费主义的现代社会已不再产生原物(Original)与伪物(Copy)的对立,只有拟像 (Simulacra)的自我循环。

[16]典型例,如村上隆为代表的「超平面」(Superflat)流派。

[17]J. Lacan的精神分析理论中,「能指」与「所指」并非一一相对的静止关系,而是由多个「能指」构成「能指链」,意义的发生在「能指」于「能指链」的滑动,形成J. Lacan所说的「能指滑移的游戏」。

[18]解说同上。

参考文献

Ernest Fenollosa『美術真説』

岡倉天心『東洋の理想』

河上徹太郎『近代の超克』

柄谷行人『ヒューモアとしての唯物論』

丸山真男『超国家主義の論理と心理』

丸山真男『日本の思想史』

丸山真男『歴史認識の古層』

Roland Barthes『象徴の帝国』

Jacques Lacan『エクリ』

Jacques Derrida『差異と反復』

柄谷行人『日本精神分析』

椹木野衣『日本・現代・美術』

椹木野衣『シミュレーショニズム』

東浩紀『ゲンロン3ー脱戦後日本美術』

本文经堺 Atelier授权转载,原文题为《日本/现代/艺术》,版权归堺 Atelier所有,未经许可,请勿转载

欢迎浏览《建筑遗产》官方网站www.jianzhuyichan.cn

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

购买《建筑遗产》学刊进行深度阅读,可长按并识别下方图中二维码后,直接至官方微店订购。

《建筑遗产》学刊官方微店二维码

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):恶劣之地,闭合之环——日本的现代与艺术

文化城市

文化城市