我们讲的是现代意义上的美术史,不是古代意义上的——既不是张彦远意义上的,也不是董其昌意义上的。它是和西方学术互动的一个产物。当然它也带有自身特点,有两个东西是中国的资源,一个是所谓的传世的图像和文献,另一个就是考古。

——尹吉男

黄小峰(以下简称”黄”):尹老师,明年是我们中央美术学院美术史系成立 60周年。人文学院准备怎么纪念一下?我知道明年的全国高校美术史学年会要回到美院了。

尹吉男(以下简称”尹”):还是要做一个梳理吧。美术史在中国是比较年轻的。我们讲的是现代意义上的美术史,不是古代意义上的——既不是张彦远意义上的,也不是董其昌意义上的。它是和西方学术互动的一个产物。当然它也带有自身特点,有两个东西是中国的资源,一个是所谓的传世的图像和文献,另一个就是考古。在中国土地上发现的考古材料是中国的独特资源,包括敦煌的发现也都属于广义的考古发现。这样一套在中国独立运行的美术史或者美术史学,最早是比较完备的美术教育系统,不是一个画学的系统,不是郑午昌他们那个系统。他们基本上来源于张彦远的传统,再加一点乾嘉学派的考据,基本上不太面对作品,这是他们的问题,许多作品他们未必见过。

晚清民国以来,再加上这整个60年的美术史,在中国意义上可说是“新美术史”了,不是西方意义上的“新美术史”,而是区别中国意义上的老美术史。那么,到底哪些还是有效的方法?这个必须弄清楚。这个不清楚的话,就没有办法知道在这一百多年来哪些知识生产是有效的,哪些是无效的。大美术史家写的很多著作、文章,不见得都能被证明是有效的,有的还是在一个方法不太完备的情况下进行的知识生成。

黄:对。这些年来一直都有人在梳理美术史的学术史,但有些梳理,基本是人名、书名的材料堆砌。

尹:用旧的美术史方法梳理,怎么梳理也没用。关键是先要确立一个有效的知识生产的概念。

黄:现在看来很多学术梳理变成学术著作目录的整理,比如谁写过什么书,第一辈学者写过什么,第二辈学者写过什么。缺乏有效的梳理,比如这个知识模式是怎么来的。

尹:知识有很多连带的作用,很多西方学者其实是根据中国学术界的判断来处理知识的。一些西方学者在冷战期间专门来看过中国的藏品,当时中国的出土材料是不可能出去的。“文化大革命”期间,墓葬在西方的展览也是有限的展览,仅仅是一部分,并没有整体的发表。他们特别依赖中国学者的判断,但是那个判断对不对呢?其实考古学发生了很大的变化,现在的考古学和我当时在北大学的就不一样。尤其在方法上有很大的变化,当时还是比较粗糙的,当然比二三十年代来讲还是进步了很大。再一方面,我们一开放的时候,大批的西方政治思想进来了,我们也会受到他们的影响,把他们的知识判断作为一个前提,在他们的知识判断基础上进行判断,这一块也没有梳理过。当然这两部分是在同时运行的。为什么有些讨论会的论文都没劲儿?一看题目你就能推出结论来,因为你知道他是什么样的一套方法论在运行。所以我们的工作必须得确立一些美术史学的标准,就得重新检验重要学者的工作,要想想他是在什么情况下写的。比如启功先生写了很多重要的文章,包括《龙袖骄民图》、《董其昌书画代笔人考》等,我们一直都是当作经典直接引用的。这些文章到底是不是合法性的、有效的知识生产?

黄:其实还是和您的“知识学”有关,着眼于现代的知识谱系。

尹:比如我们讨论汉代,你引用了东方朔的《海内十洲记》,这个文献本身就不可靠。有的知识已经明确证明是不可靠的,那么你就不能这么去引用。这就涉及知识检验了,当有新的知识出来以后,原来的写作是否还有效?哪部分有效?这是一个疑问。

黄:您准备怎样来推进这种梳理?

尹:我觉得这种梳理,至少应该有四个环节。第一个环节是关于近代以来的考古发现所生产的知识系统。因为这个系统和书画还是不一样。第二就是传世书画形成的知识系统。另外还有就是这两个系统产生的互动。就像谈顾恺之就一定会谈论司马金龙墓的漆画,二者怎么关联,需要仔细考察。这是一个问题。怎么能拿那个风格说是顾恺之的风格?怎么来用考古材料支持卷轴画的有效性?我觉得这是第三个环节。第四个就是文献,涉及到美术文献学,其实这个文献学没有真正建构起来。在文史哲类的文献梳理上,学界有很大进展,也通过很多关于墓碑、墓志,包括敦煌文献的梳理和研究,做了很多大量的工作。但是他们顾及不到美术这块,常常直接略过,他们主要是对四书五经,还有正史的梳理,美术类的很少,但其实对于子部书,也就是子学这套系统他们都很熟。谢巍的《中国画学著作考录》很重要,但也还有不少不清楚的地方。美术文献上,比如咱们讲《历代名画记》,如果我们找不到宋代的文献,这就有点危险啦。如果我找到的是明代的,说是明代翻宋,但怎么翻的,不清楚。假如说它们的源头只是《王氏书画苑》,然后我们拿着它讨论更早的东西,就会有问题。这一块应该会有一些很重要的进展。美术文献学,也就是找有效的文献谱系。文献谱系按道理是概括化的、刻板化的。比如邓椿的《画继》,目前最早的、以物质形式存在的是什么时候的?哪怕是个残片,它在哪儿?有几页?你得有这个东西。然后再晚是哪个,学者讨论时用的是哪个?得讨论这个。

黄:这个很有趣,刚才您说的第四点,我想到日本学者很关注《图绘宝鉴》。《图绘宝鉴》如何传到日本,如何发生影响,这就可以产生很多成果。

尹:朝鲜半岛也有这个线索,他们一直买中国古籍。按道理可以开一个东亚关于某一本书的讨论会。

黄:包括画谱,比如《顾氏画谱》在韩国还有彩色印刷本。

尹:去年故宫《石渠宝笈》会议上,衣若芬有个发言,她在韩国也讲过。她讲《燕京八景图》的题跋,对比了朝鲜时代的几个版本与画上不一样的地方。我们有时候忽视邻国的资源。中国的文献什么时候过去的,通常有明确的记载,就和户口本一样,什么时候办的过户手续?什么时候到日本去的?什么时候到韩国去的?他们这方面的文献保存得很仔细。还有元明时期的诗文集当中,他们引用的那些比他们更早的美术典籍的情况是什么?也就是说元朝人的知识是什么样的?没有人去做,这个完全可以做。《全元文》都出来了,通过《全元文》就可以找谱系。比如他看到的就是《历代名画记》的某一段,或者是《画继》、《宣和画谱》的某一部分。这就是把文本合法化,文本合法化后,后来的人就不会再犯错误。比如做杨士奇的研究,我们常用《四库全书》本,因为《四库全书》本和他活着的时候修订的《东里集》是一样的,那证明这是有效的,那你可以放心用。如果出入很大,那就要找到原来的文本,比如用天顺时期的本子,这是他亲自审定的,他的族人刻出来的。

黄:所以您讲的这几点,实际上我理解不仅仅是一个梳理,也是一种新的研究角度。

尹:实际上是一种研究运动,同时解决梳理问题,正本清源嘛。正本你就要做一个样本出来,要做一个示范,而且是用不同的角度来做,不能用原来的角度来做。这么多年一讲戴进,很多人用的材料全是子部书,按道理子部书是不能直接用的。第一要用这个人存在的物质化手稿,第二要用同时期的文本。这是合法的。还有后人的整理本,翻刻本。子部书基本上可说就是个八卦、掌故。

黄:所以说,肯下功夫,说不准就可以做出来。

尹:以后我们多开点美术文献学的讨论会,就讨论美术文献,把搞古文献研究的人吸引过来。文献学有基本的共识,哪些能引用,哪些不能引用,怎么引用。美术史界好像缺少这个共识。

黄:做美术史真的是需要文献学基础呀。

尹:文史哲呢,他们经历了乾嘉学派。美术没有同样的经历。如果这个搞清楚,话语权不在中国才怪呢。如果这个东西弄清楚以后,马上就可以知道有些外国学者引用的就不对了,这样生产的知识一定是错误的知识。首先材料就不对,连个鸡肉都没有怎么能叫“宫保鸡丁”呢?另外,这个完了以后,为什么我说卷轴书画也要做知识研究、知识生成谱系,也是这样。一张画什么时候露头的,它是什么时候出现的?经过了哪些文献?这是可以敲实的,如果文献这块没有敲实,你考证没有用。比如《潇湘图》,很多人说历代流传有绪,从《宣和画谱》就开始流传。可是他不知道董其昌是看了《宣和画谱》才取的名字。这逻辑又回去了。董其昌也不知道是什么画,他看了很像潇湘,刚好有“潇湘图”这个名字,就叫《潇湘图》吧。就合法性来讲,这个画的概念——不是讲《潇湘图》的概念,而是这张画叫《潇湘图》的概念——是在董其昌那里才生成的。一旦生成之后,大家就产生联想了,所有联想都来了。

姜斐德曾讨论过画的定名问题,我说我能给你提供十几个例子。上海博物馆的哪张哪张画是没有名字的,是谢稚柳当场起的,我当时的笔记本就记着。现场起名。原来没有名字,可都是宋画,那怎么起呢?如果有题诗的话就用头四字。另外看画的内容,比如《深山会棋图》,是杨仁恺起的。一看内容,那应该是深山会棋吧。但是一旦叫了这个名字,所有人见到都说这是“深山会棋”。一讲到古代的棋和生活,就会记得有张画叫《深山会棋》。这就是要讨论知识生成的合法性的原因。

黄:这就是它发生的影响,本来可能不是这样。

尹:另外一套思路就是研究考古学知识生成的问题。因为这些年考古学的知识生成很强势,地面的、地下的都是他们完成的。第一是年代学,哪个年代的?第二是区域,山西、河北、山东哪个区域?第三是区分文化类型,比如楚文化,燕文化。还有族属问题,哪个民族?是汉族,北方胡人,还是南方苗人等等。还有混合性文化问题,比如汉人信胡教,胡人信儒教。对这种混合性,他们也进行了规定。其实,考古学的知识生成很强势,已经深刻影响到文史哲领域了,有些人没有意识到。老子《道德经》,现在就是马王堆出土的最早了,至少物质存在的就是这个东西,没有比这个更早的了。那么讲思想史的时候它就有绝对的影响,因为它比王弼整理的老子《道德经》还要早,况且王弼的物质性也早不在了,都是传为王弼,和不少卷轴画一样是加“传”字的,只有马王堆是时代确定的。为什么说相对而言研究古文字学的学者犯错会少一点?因为他的知识生产相对合法一些,他用了大量同期文本。用同期文本的眼光再去看书,意义就不一样了。电视剧里唐代人翻线装书,怎么可能?杜甫说“读书破万卷”,是一卷一卷的。翻书是宋以后的事情,也就是说宋以后书的形态已经固定了,这样翻才是书。过去说“学富五车”,其实都是竹子,没准一个《道德经》就一大堆。从简帛文书的角度来看宋以后的线装书,感觉是不一样的。很多洋人拿20世纪点校本古书来研究二千年前的事情,很多人还不懂古文字学。

黄:有时做早期的研究,引用的文献却比较晚,引用了很多后期文本。

尹:对,晚。一个是时间,一个是物质形态,物质形态更晚。这是不同的概念。这里面有一个“历史”概念,历史是关于事件的记录,有同期和后期的差别。简帛文书可能是同期,一个出土于唐的壁画墓,壁画是同期的。这和卷轴画不一样,卷轴画有可能传承了之前的风格,但和之前不一样。卷轴画是关于的关于,增加了一个关于,是关于那个时代文本的一个文本。这个大关系需要一个创造性的学者去梳理。这就是刚才讲的文献知识生成问题。知识生成实际上是关于户口的问题,什么时候进入到户口本里,什么时候是个黑孩,人口普查了,交了罚款了就记录到户口本里来了。知识是什么时候进入到公共知识谱系中来的?这要建立档案。考古学的知识也有合法的和不合法的。比如当时关于一个考古遗址是有争论的,“龙虎蚌塑”考古的遗址,有人说是做出来的,有人说原来就这样,搞不清楚,因为我们都不在现场。从美术史的角度上要对考古学已经生成的问题做一个研究。根据考古的材料,产生了哪些美术史的常识,或流行说法?卷轴画的知识和考古的知识又会产生互动,再互动又产生另外一套东西。

黄:其实新方法就是这么一步一步讨论出来的。

尹:其实所谓的新方法,一是建构一个新的关于美术文献学的方法论,一是新的关于卷轴画的方法论。我做过一点示范性的研究,但好多人把我的示范当成一个公式。没有新意,像一个框框肯定不行。如果研究出的东西我都知道,那就没有进展,还是原地踏步,只是把一个常识套用到我的公式里,常识还是那个常识。

黄:就是说从知识学的角度思考,重要的不是方法,重要的是对这个知识非常敏感,你要去想这个知识是个什么样的知识。如果你觉得不合法,你要去追究,你要按照这个目标来,去追求知识的合法性。

尹:对,其实,这是一个目标,要解决知识生成的问题,把问题一个一个解决,方法自然就含在里面了,可能有各种各样的方法。

黄:因为不同的知识所处的领域、时代不一样,面对的问题不一样,具体的方法是不一样的。

尹:过去我们学古文字学的时候,当时是唐兰的弟子高明教我们,他说如果你不去记甲骨的分期,你就不知道这一期发掘的甲骨能写成什么样的文字,你就没有判断。其实每一部分都有它的局限性,甲骨一共分为五期,搞篆刻的可能就知道,如果你非要用一期甲骨来刻,好多字是没有的,是后来才发明出来的。为什么我比较重视俗字研究?比如“临”字在敦煌就有现在这样的简体字了,这是俗写。了解了俗写,对同期文本可能就会更敏感。有的人说这个字不是古代的,因为古代没有这个字,那是因为你不了解俗字,不了解同期文本,你怎么判断文献?文献学也包括文字学。有多少个字在美术文献里经常出现,这些字在美术文本里怎么出现?这个可以来帮助确定美术文本的年代标尺。

黄:实际上我感觉您说的知识,很多时候是一种物质存在的知识,和一些思想家讨论的知识不一样。

尹:思想家主要是有观念就行。他们也许并不关心古希腊人是不是真的这么想过,但只要大家都认为古希腊人这么想过,这就是他们的出发点。但实际上,再怎么去做,也基本都是现在知识的模型,只是用了很多古代的文献。

黄:您讲的是很大的学术目标。在人文学院的培养目标中,是不是从本科进来就慢慢地培养这种观念?有些人到了博士阶段都还没有这种意识。

尹:我以前上学的考古系有个问题就是,师生关系特别明确,学生要突破老师很难,因为每个学生都是做老师研究的一小局部,不是很全面,没有一个人像宿白那么全面,文献学、田野考古、石窟艺术、甚至包括陶瓷他都介入,都涉及。这和西方的学术传统不一样。西方的一个大师肯定也是前面的一个老师培养出来的,比如尼采听过布克哈特的课,布克哈特对他就产生了影响。但西方的谱系不是说和老师完全保持一致。他会特别重视老师对他的影响,但并不是把老师的东西照搬过来,基本上都是有效的突破。甚至有些意见相左。

黄:他们鼓励这样。

尹:这是一个很大的问题,人文学院还好,好像人文学院学生写的论文还没有人风格跟我一样吧。学生有时候会模仿你的东西,最多是用我的方法套一套,套不下去他就不套了。我觉得在机制上应该多元化,每个人各走各的。我希望人文学院这种品质要保持下去。要多元化,模式化特别可怕。形成一套复杂、多元的方法论和知识谱系之后,再拿这个作为基础,形成一个中国观。用这样的一个中国观再看欧洲的历史、艺术、文化,我认为与直接翻译过来的意义是不一样的。这是站在中国的立场上看法国大革命前后的意义,而不是在法国看。我认为这是有差别的。我觉得海外汉学的重要性在于他的视角,而不在于那个学术成果。因为他们都是站在德国、法国、英国、美国、日本这些不同的立场上来看同样的中国的考古、传世材料文献,形成另外一套知识谱系。这是不一样的。也就是说在整个中国这么多年的海外研究上,我们研究欧洲,研究外国世界,没有一个强大的视角,没有构成一个中国视角下的欧洲历史。

黄:是呀,反过来想想,外国人研究中国,我们总说他提供了一个非常有趣的视角,比如高居翰的绘画、宇文所安的唐诗。

尹:反而中国人对他们没有什么影响,这是一个大的问题。我们应该有一些影响,影响他们,他们就用这些知识概念来做一些新的互动。我以前也和李军聊过,应该先建立这样的知识概念,再建立二者之间的关联。最弱的部分是我们的理论,不管是艺术史理论还是当代艺术的理论,都比较弱。没有输出,对于外部世界没有丝毫影响。

当然有一点你刚才也提到,在梳理过程当中,就会把新的方法慢慢整合起来,整合起来就会生发出一套理论。也不是凭空造出来,也不是看很多西方哲学看出来的。你看,包括后现代那些学者讨论的就很具体,他们是在现象和梳理关系当中讨论问题,这是法国人的贡献,而不是变成抽象的数学原则来讨论,这是和英美之间的很大差别。法国学者很容易把问题情境化、历史化,它不是简单的规则、简单的原理,不是这么简单,不是大而化之的东西,而是非常具体的东西。像关于监狱问题、警察问题、疾病问题,其实都是把它情境化,是放到历史的情景中讨论关于控制和反控制的问题。

黄:这让我想起柯律格在《大明之国》的余论中讲到一个观点:所有知识都是“情境化”的知识。明代不是一个简单的概念,从历史情境中进去才能知道知识是什么样的,才能抽象出一个方法。

尹:对,这就是典型的后现代思想。而这个方法,说老实话,在解决这个问题之后就失效了。因为要解决更新的问题需要更新的方法。但是现在学者老迷信那么几套方法,就像有工具一样我什么都能干,那是不行的。它都有一个高度。就像刷墙,这个刷子只能够到十米的高度,你刷墙要够到十一米的高度,肯定有一米是空白的。要想刷完,就必须要有增加到十一米的新工具,这就是新方法。很多人把方法当成万能钥匙,认为什么锁都能开,这是不可能的。不同问题有不同方法。

黄:看来在中国的语境下,美术史学这个学科应该能做出更大的贡献。

尹:因为它面对着两种媒介,一个图像,一个文字。其他文史哲学科往往只面对一个媒介,可能性就不一样。它等于在图和文字之间来思考问题。假如图像代表一种情境,文字代表一种理论,把这两者并置起来,美术史学可能性更大。没准有些方法就有可能影响到纯做文字的领域。其实中国美术史学不是说发展得已经很好,而是很紧迫,可能刚刚开始。

黄:大陆的美术史,不管是中国还是世界的,目前都还比较难对其他学科有太大的影响。这是不是因为我们的学术研究所关注的问题还不是主流的学术问题?

尹:这主要是美术史的写作在很长时间以来是由评论话语所代替的。评论话语是软性的,不是硬性的。这种知识的结实程度不够。要影响到其他领域必须很结实,要有特别大的进展。比如,我们要把一个东西情境化,我们告诉你“竹林七贤”是在一个什么样的环境下想问题的。这是所有做思想史的人不能给出来的。他住什么样的房子?他有什么样的院落?他的前堂后室是什么样的?他家的后院是怎样的布局?他和客人一起喝茶、喝酒、交流是一个怎样的习惯?他家面对哪儿?有没有山、水、大树?这个情境化是做思想史做不出来的,他们不关心这样的事。

黄:这是用物质化、情境化的方式生产出来的知识。

尹:对。再比如,“采菊东篱下”,“东篱”是什么样子的?“悠然见南山”,“南山”离陶渊明有多远?这个诗的意象是和他生活的场域发生关联的。如果你在绘画、考古现场、壁画或者古建筑的遗址上能够还原情境,比如找到个遗址,就是当年李白和李隆基一起喝酒的地方,看看高度有多高,看的视线是什么视线,这些弄清楚就对研究有影响。那么搞文学的就不得不注意你的研究了。因为你提供了一个空间,那个空间不是虚的,是通过你的知识复原出来的。

黄:这么一说,我感觉我们现在讲的很多研究领域都很重要。

尹:当然,很多课题是很重大的,如果真的有一帮人去做那是不得了的,真的是美术史学的一个崛起、爆炸。每个人各做一段。美院的师生,或者受这个影响的外部研究人员,各个大学的中青年教师,他们都在这个平台上。其实当初做美术史年会也是这个想法,让大家做点示范性的工作,你不能期待一下子提高,要慢慢来。至少让年轻的学者,特别是博硕士,让他们有很深的印象。

黄:您对咱们人文学院的学科发展有什么期望?今年的招生方式也不一样了。

尹:我们这有优势也有劣势。劣势主要是文史哲的环境不够强大。希望有新人加入我们的团队,加强文史哲社会科学的环境。不是临时做讲座,而是长期的影响、示范。首先语言这一关要加强,学中国美术史的,除了英语,譬如日语、德语等,要选一个二外。做西方的,拉丁文、法文要学。这才有驾驭文献的能力。优点是我们的授课讲得很细。但是我们上课时相关联的知识介绍得还不够。比如讲扬州,扬州有很多研究成果。扬州的人口分布怎样?运河流量多大?这期间有没有旱涝水灾?当年郑板桥在哪一带活动?他与当时的地方官有没有交往,姓甚名谁?诗文里有没有表现?图像里有没有呈现?都要细化,要有图标出来。我们现在好像认为他们都是喝神仙水长大,没有落地,不需要吃喝拉撒,也有没有婚外恋之类。哈哈。这是需要去查现有研究成果,需要补充的,而不是光鉴赏作品就讲好几节课。

如果学生受到这方面的影响,就会有各种各样的写作出现。

黄:这样我们学生的思维就不会僵化,就会问出有意思的问题。

尹:对。比如,一张画是常年挂着?还是挂一会儿就摘下来?小说里有没有记载?中国画家用高丽纸,是高丽进口,还是高丽人来中国做的,还是国内模仿加工?这是真正的把一个世界做一个重新考古,这要全做出来,整个物质文化史就出来了。要把它实在化,而不是虚拟化,这美术史就活了。这就生产出一大批新知识,西方人自然而然就跟你跑了。

发表于《美术研究》2016年第5期。

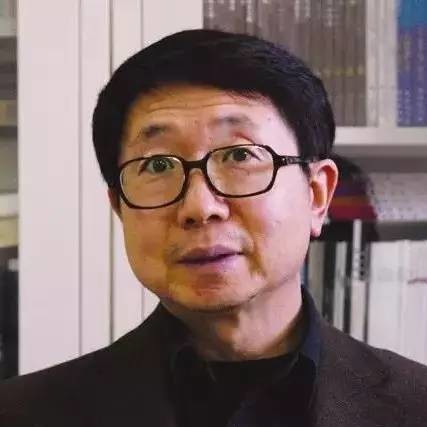

尹吉男

中央美术学院人文学院院长 教授

黄小峰

中央美术学院人文学院副院长 副教授

美术遗产

文化城市

文化城市