“刺点”:重阳殿壁画中的地狱场景

吴端涛 《美术》2014年8期

在山西芮城永乐宫重阳殿,东壁、北壁东西两侧、西壁以及扇面墙背面满绘壁画,画面主要采用对真实物理空间的场景再现式手法,分段讲述金末元初全真开派祖师王重阳出家入道及度化7位弟子的故事,可谓“王重阳祖师画传”。画传共分为55组,每组分别由榜题和图像两部分构成。然而,自编号第16至第24共9组度化马钰夫妇的场景中,却挪用了10个地狱惩戒的图式。因其位置在整个北壁东侧,故自成一体;同时又因插入了虚拟空间——地狱,而使得9组场景在整铺壁画中与众不同。这种特殊性引发我们对其有何特征、从何而来以及为何存在等多方面问题的思考。接下来,就将其图文结构、文本来源进行具体分析,并借用罗兰·巴尔特的“刺点”概念对其在场的意义展开讨论。

地狱场景的图文结构

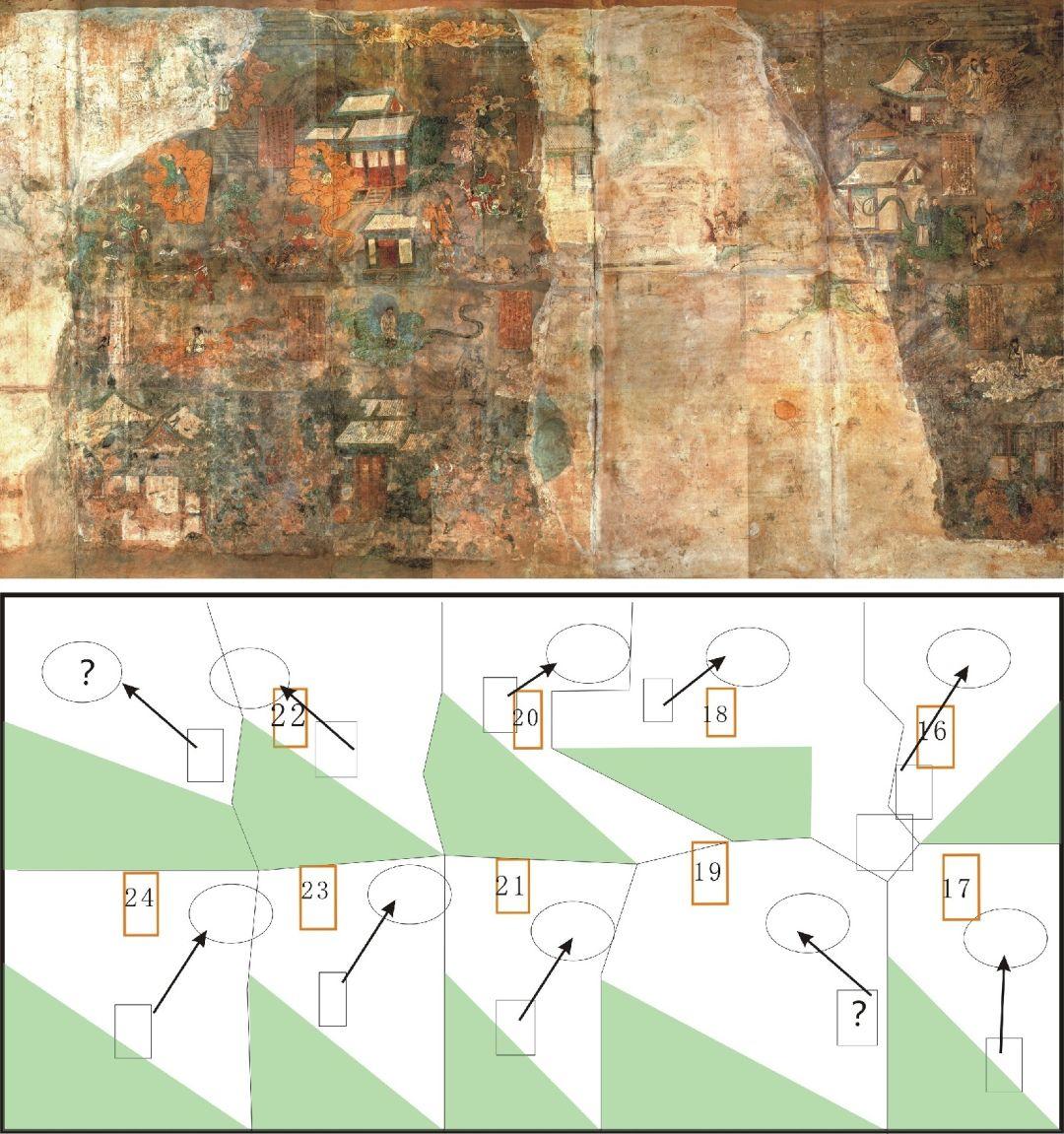

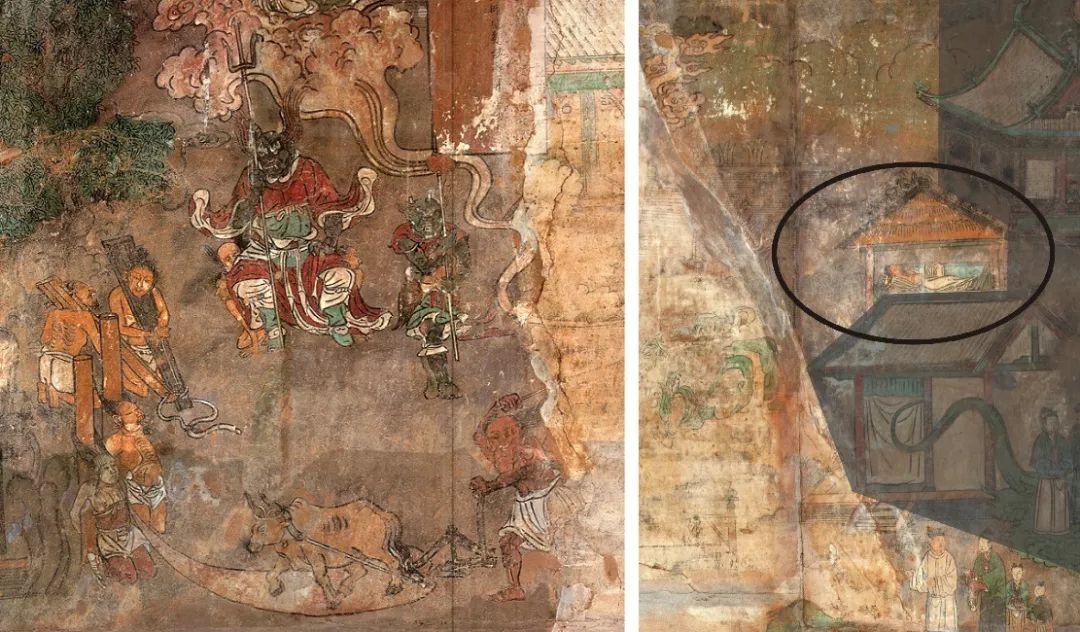

9组地狱场景名称分别为:第16《看彩霞》、第17《擎芝草》、第18《汴梁》、第19《扶醉人》、第20《夜谈密旨》、第21《拨云头》、第22《洒净水》、第23《起慈悲》及第24《念神咒》。单组场景由图像与框内榜题两部分组成(图1)。

图1/自第16-24九组地狱场景的图像表现

首先,通过对以上9组图像的识读,有如下几个特征引起注意:

1.单组图像由重阳、马钰夫妇及不同地狱三部分组成。

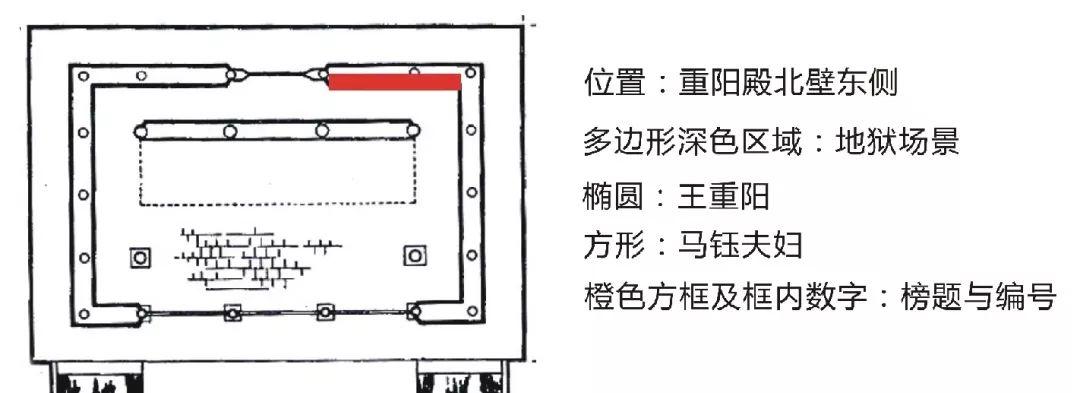

2.重阳立于云端,全部位于画面上部,共10组,其中第22《洒净水》中有两组表现(图2);马钰夫妇俯首跪拜,主要位于画面中部,共10组;地狱惩戒场景位于单组画传图像的下层,共10组,其中第22《洒净水》中有两组表现,且除第16《看彩霞》之外,均位于单组画传之左下角)。

图2/第22《洒净水》之左侧局部:隐藏的王重阳

3.单组图像中重阳与马钰夫妇之间的对应关系(度化与被度化)十分明显,而3人与地狱惩罚场景之间的关联似乎并不密切。

其次,再看各组场景中的榜题内容,有如下几个问题值得关注:

1.榜题共9组,每组榜题内容不同。共提及7个地狱的名称,即拔舌地狱(第16)、沉沦地狱(第17)、犁舌地狱(第20)、镬汤地狱(第21)、炉碳地狱(第22)、铁轮地狱(第23)、刺□□穿腹地狱(第24)。此外,第18、第19两组榜题中没有提及具体的地狱名称,加之壁画漫漶不清,亦无法通过图像识别。

2.第22《洒净水》中,结合图像,榜题所述的炉碳地狱应为画面右侧所表现的场景,而左侧地狱场景名称未有提及。如此则此组画面有两种可能:(1)有两个榜题存在,但左侧榜题已漫漶不清,如此则共10组榜题;(2)仅1个榜题即第22《洒净水》,但画面表现两组地狱场景。另,左侧所表现的地狱不确,结合《太极真人说二十四门戒经》中所载24地狱名称,可权且将其命名为“大石压身地狱”。

3.在9组榜文中提及马钰夫妇进入地狱的不同方式,所用语词分别为:夜梦或梦入(第18、第20、第21、第22)、堕(第16)与摄魂(第17、第23、第24)。同时,入地狱原因各别,比如对酒色财气的贪念等。

众所周知,地狱惩戒思想的来源复杂,它整合了传统信仰中灵魂不死、魂归泰山以及佛教六道轮回之说,于五代宋时形成了具有特色的冥报思想。而在不同思想的合流过程中,道教对其也在不断吸收并发生内部转化,从而呈现出佛道之间以及道教内部的双向变化,且不同地区也呈现出复杂性。而这种复杂性对重阳画传中9组地狱度化场景的出现有何影响?

通过图文两部分的识读发现,9组地狱度化场景与传统的地狱惩戒图式有一定关联,这在图像志层面可以找到相似之处,但同时也有变化。比如,重阳画传中所示的地狱十诫与五代宋时期卷装敦煌写本《佛说十王经》中的十殿冥王惩戒“亡人”之间在构图上有一定相似性。其中,《佛说十王经》的画面主要由十殿冥王端坐及戴枷“亡人”被牛头小鬼押解于案前两部分组成,构图以突出十王为主,而“亡人”受罚的场面则相较简单。与之类似,9组地狱度化场景的画面构成中,较之下部的地狱受惩,中上部重阳度化马钰夫妇之间的度化关系则更为突出,是表现的重点。显然,两者在画面构图上的重点强调上存在一定的相似性,即都有意弱化了地狱受惩的血腥场面。但是,两者在表达意图上又有所不同。《佛说十王经》虽重点刻画十王,但仍以惩戒为主题,且惩戒对象为“亡人”,即死去的人;而在重阳画传中则以度化为主题,惩戒对象也非“亡人”,而是作为马钰夫妇替身的“梦入者”。也就是说,重阳画传的画面构成较之《佛说十王经》更复杂,特别是对惩戒对象即马钰夫妇的表现上,以其二人的真实身份接受度化的同时,还以其替身“梦入者”来接受地狱惩戒。同时,作为传统意义上的惩戒主宰者——冥府十王在重阳画传的9组地狱场景中的主导作用消失,其“隐身”的背后则凸显了立于云端的王重阳。对此,刘科认为此类图像中的审判因素隐去,转而强调祖师对弟子救护。显然,全真教在对地狱惩戒场景的挪用过程中从构图到主题表现都有所改变,但目前仍没有证据能证明重阳画传是由《佛说十王经》的图式借鉴而来的。

值得注意的是,榜题描述中,马钰夫妇进入地狱的方式主要为“梦入”,那么,云作为“梦入”这一动作的常规载体及符号,较之传统的地狱图式,其重要性就得到了凸显。但与其在道家传统视觉意象中的宗教寓意不同,云气在地狱场景表现中更多体现出纯装饰性特征。画面中云气主要有绿色与橙色两种,其颜色的不同丰富了画面的节奏感;同时,还分为层云与团云两类,层云主要分布于壁画的顶部,起到了画框的作用,团云则广泛分布于画面中部,主要以承载重阳及马钰夫妇而出现。在功能上,云气的表现与部分树木及建筑等同,还起到分隔画面之用;同时,有的在画面中还具有视觉牵引作用,使得观者注意画面不同内容之间的穿插与前后关系。

通过如上对图像及文字(榜题)两个方面的解读,可以看到重阳殿壁画中地狱场景较之传统地狱变相的不同之处:从其画面构图所涉及的主次关系可以看到,地狱惩戒以重阳度化马钰夫妇的工具出现,起到辅助度化的作用;同时,马钰夫妇即受度者以“梦入者”而非“亡人”身份来受惩,则削弱了传统的惩戒主题,而云气作为装饰性符号在表达“梦入”这一动作的过程中起到了关键作用,成为地狱场景图式中的重要符号;此外,将惩戒与度化并置的方式,从宗教教义的接受角度上来看,则无疑从正、反两个方面有助于加速信众对全真教义的理解与接受。

地狱场景的文本来源

在分析了9组地狱场景的图文结构所体现出的特点之后,再看其文本来源。一个极具启发性的研究来自于杜斗城。他将大足石刻《地狱变相》中所涉及的内容与相关佛经进行了比较,发现并非按一种佛典而来,而是在不同佛经中“各取所需”,将数种佛经(包括伪经)中有关地狱的内容表现在一幅经变上。那么,这种文本来源的复杂与图像呈现出的混合状态对讨论重阳画传中地狱场景的文本来源有何启发?

显然,在道教宫观壁画中出现地狱场景,除了需考虑到地狱信仰源自于佛教的最初影响,我们也不应忽视道教内部这种信仰力量的自身转化。为此,检索了《道藏》中不同时期的、自隋唐至宋元共5种不同文本中有关地狱信仰的经文记载。5种文本分别为:唐王悬河编《三洞珠囊》中的《二十四地狱品》(《道藏·太平部·怀》),约出于隋唐的《太极真人说二十四门戒经》(撰人不详,《道藏·洞真部戒律类·雨》),约为宋元时期的《黄箓五苦轮灯仪》(《道藏·洞真部威仪类·为》)、约宋元时期的《地府十王拔度仪》(一卷,《道藏·洞真部威仪类·为》)以及约为元明时期的《黄箓破狱灯仪》(《道藏·洞真部威仪类·为》)。然而,经过研读经文发现,重阳画传中的10大地狱,在5种经文中都无法找到与之完全对应的文本,其地狱名称可与之对应较多的是约处于隋唐时期的《太极真人说二十四门戒经》。同时,通过5种经文中的地狱数量可以看出,由早期的24地狱(《二十四地狱品》、《太极真人说二十四门戒经》)演变出10地狱(《地府十王拔度仪》),9地狱(《黄箓破狱灯仪》)、5地狱(《黄箓五苦轮灯仪》)等多种样式,从总量上来呈现减少的趋势,但不同地狱的组合呈现出多样性,且不同经文中的单一地狱名称也不一而足。可以说,地狱信仰在不断流传过程中,正体现出其概念的模糊性。显然,重阳画传中所涉及的9组共10大地狱,与相同时期的道经文本一样,是地狱概念由相对固定而趋于模糊且多样的变化过程中的个案。

那么,在全真教体系中探讨地狱场景出现的文本来源就成为一个虽饶有趣味却无法确知的问题。为此我们不得不另起思路,将视线聚焦于全真教本身,以期在对王重阳度化马钰夫妇的事件描述的不同文本中来寻找线索。其中,在全真教历史上流传广泛且影响深远的4部6种有关重阳度化马钰夫妇的文献记载特别重要。具体包括《甘水仙源录》之《终南山重阳祖师仙迹记》(1232),《金莲正宗记》卷五清静散人条(1241),《历世真仙体道通鉴续编》之王嚞、马钰及《后集》之孙仙姑条(1294)以及《金莲正宗仙源像传》(1326)。然而令人失望的是,如上6种文本中,大多仅提及与地狱警示相关的语词,比如《金莲正宗记》卷五清静散人条中有“仍出神入梦,种种变现,惧之以地狱,诱之以天堂”;《历世真仙体道通鉴续编》之马钰条中为“又于梦中以十犯十戒狱警之”,而在《历世真仙体道通鉴后集》之孙仙姑条中也仅提及“拯于地狱,警三业之为愆十度”等。由此可见,重阳为警戒度化马钰夫妇而以10大地狱惩戒基本一致,却无具体内容的描述。也就是说,地狱度化场景中涉及10大地狱没有问题,但具体为哪10大地狱却不得而知。

值得注意的是,地狱名称在不同经文中也是不同的。对此,《地藏菩萨本愿经·地狱名号品第五》(唐实叉难陀译,《大正新修大藏经》第13册)中认为:“如是等地狱,其中各各复有诸小地狱,或一或二,或三或四,乃至百千。其中名号,各各不同。”但“各各狱中,有百千种业道之器,无非是铜,是铁,是石,是火。此四种物,众业行感。”铜、铁、石、火四器构成地狱行使惩戒诸“业道之器”的秘诀就在于四者即为构成万事万物的五行之金、木、土、火,并进一步衍生出了五方(九方)、五苦等与地狱之间的关系,这在如上提到的道教经文中就有所体现。显然,地狱概念的不断模糊可以说明其在道教中的大众化与普及化过程。但同时,以借助幻化出的地狱场景来警示世人的逻辑思维却没有改变。

为此,我们选取5种道经中与重阳画传10大地狱相关、且在时代及地狱数量上近似的《地府十王拔度仪》,将其与南宋大足石刻《地狱变相》进行比较。在《地府十王拔度仪》所述及的冥府十宫、所属十王及地狱描述中,冥府十王的名称、先后顺序与南宋大足《地狱变相》比较,后者除去第4“仵官”为“五官”,第8“平等”为“平正”之外均无二致,但十王所辖的地狱名称却又完全不同。也就是说,十王信仰在此时已基本定型,但所辖地狱却没有形成一定的范式。如此则可以解释,为何在重阳画传中重阳度化马钰夫妇所选取的是10组形象,且其与冥府十王在构图位置上就建立起了联系——将十王与亡人的对应关系进行了置换,即换成了重阳与马钰夫妇。同时,正是在全真教经文记载中地狱概念的宽松导致了选择哪一个地狱场景时可以宽松地选择不同文本而“各取所需”。

总之,9组地狱场景从文本来源即“经”、“相”关系上来看,非某一特定经文之变相,而是杂糅了多部经文,且佛道混合;而就地狱信仰本身来说,随着时代变迁其概念变得模糊,但借地狱惩罚来警示世人的常规逻辑却没有改变;也正是以此为契机,全真教将其顺利纳入到自己的度化体系中来。

作为“刺点”的地狱场景

在重阳画传中插入地狱惩戒场景,对重阳画传的整体叙事又会产生何种影响呢?

显然,与画传叙事的整体结构中使用对真实场景的再现不同,地狱场景因其对虚拟空间的描述而成为了异类。同时,与描述道众在天堂得道升仙的“正面图像”相比,地狱图像在度化中则可称得上是“反面图像”。李松认为,重阳殿壁画“重视细节描写的真实性和生动性,能使欣赏者减少隔离之感。好像事情就发生在自己身边,这正是宗教宣传所需要的”。然而,地狱度化场景则恰恰相反。如果说其他场景以较为温和、饶有意趣的真实场景再现来呈现度化故事的话,这9组对虚拟空间的表现中,左下角地狱场景中血腥的惩罚画面,与上半部分里马钰夫妇面部所呈现出的惊恐表现以及居高临下的王重阳的悠然神态亦形成了极大的反差。画面中两种情绪的强烈对比令人印象深刻,同时画面对地狱鬼卒的描绘以及受惩罚男女的悲惨景象的表现等细节对信众的刺痛、或击中是不言而喻的。

如果说在重阳画传中插入地狱场景是有意为之,那么通过此场景来引发信众的情绪变化又有何目的呢?在此,可以借用罗兰·巴尔特的一对概念——“意趣”与“刺点”来进一步解读。巴尔特认为,意趣(studium)产生于人们对图像所引发的一般兴趣,它有时源于人们对图像的内容所产生的感动,但这种感动是通过道德和政治修养的理性中介而产生的,这种情感是一种中性情感,几乎是一种由严格教育培育出来的情感。而刺点(punctum)作为图像中的另类要素,它如同一把箭,从图像中射出来,射中了观者。显然,它是偶然产生的,它不固定地存在于每个人心中,但却实实在在地产生于图像之中。而这对概念的最大不同则在于对观者心理影响程度的强弱。

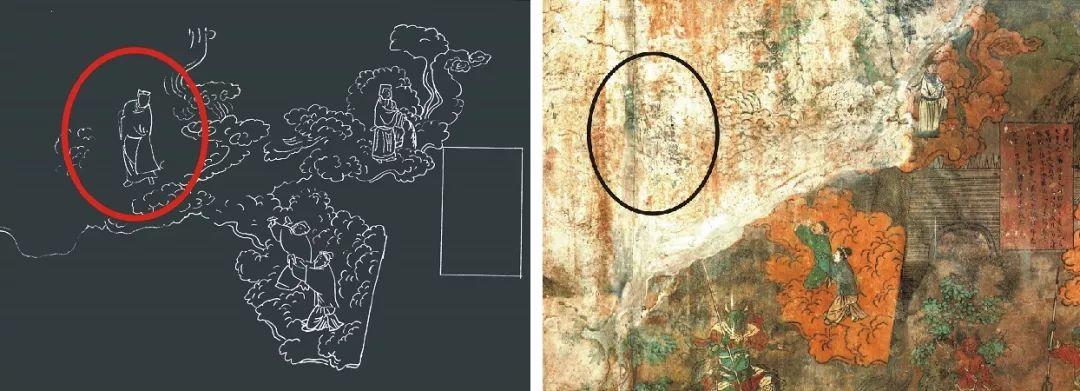

巴尔特认为,刺点潜藏着一种扩展的力量,但这种力量常常是用借代的手法表达的。借代,就是不直陈某人或某物或某事,而是借用与此有关的名称或符号去代替。其中,用来代替的事物叫借体,被代替的事物叫做本体。一般情况下,图像表现中的借代被用于人物的置换:比如第16《看彩霞》中,描绘王重阳前往拔舌地狱解救丹阳夫妇,而在地狱之中表现的并非直接的丹阳夫妇受刑的场景,而是用一男一女来代替(图3)。而在旁边云气之上绘出丹阳夫妇。这种人物置换在所有提到的地狱受刑场景中都得以采用。

图3/第16《看彩霞》之拔舌地狱

此外,适用于图像表现的借代方式,常见还有如下3种:

1.特征代本体。指用借体的特征、标志去代替本体事物的名称。在第23《起慈悲》对摄魂入铁轮狱的描述中,通过对鬼卒身边的圆形铁轮等典型特征或标志的表现而代替本体。

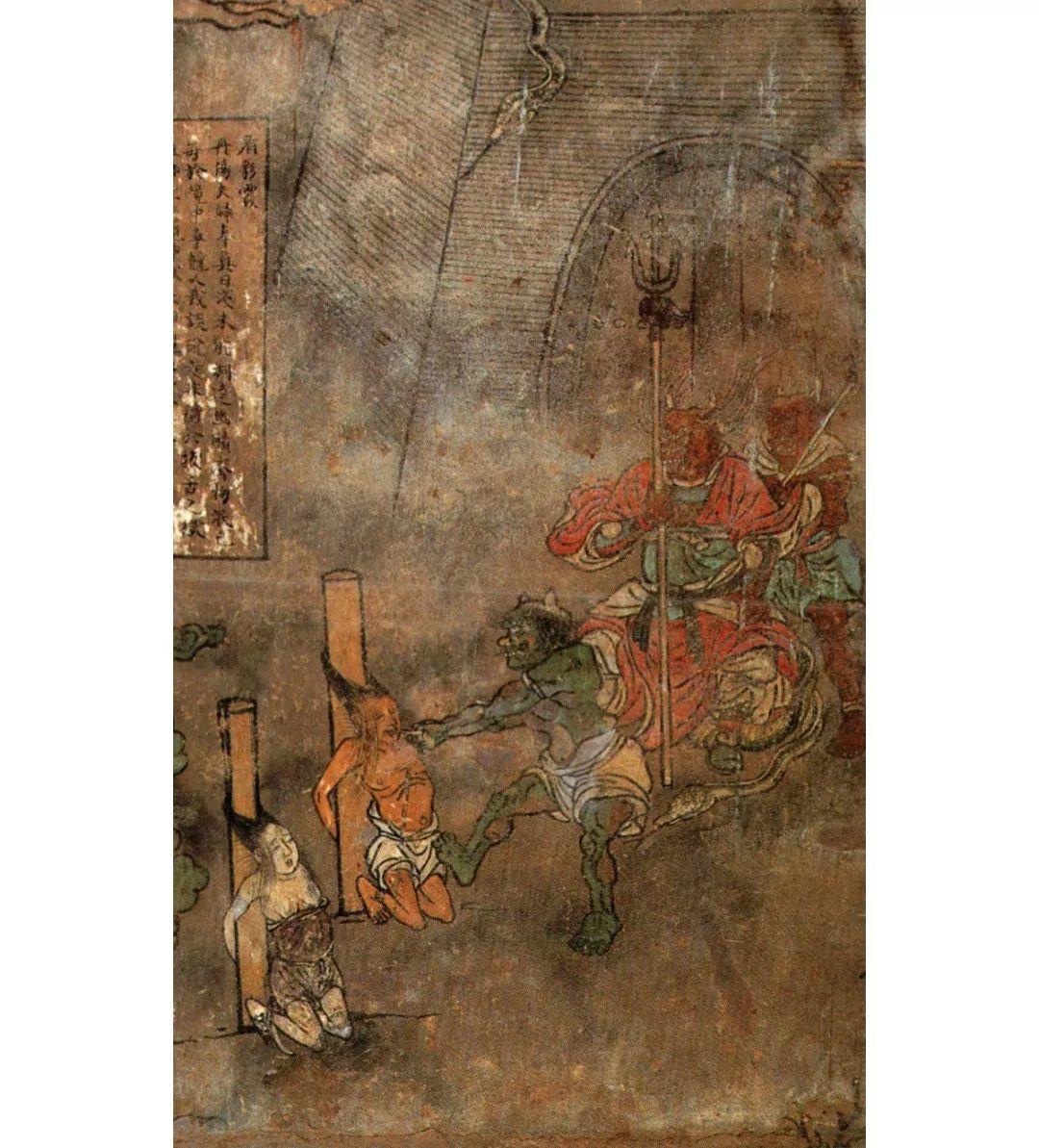

2.具体代抽象。在第20《夜谈密旨》中,描绘梦入堕犁舌狱,画面左下方男女二人赤裸上身,各敷于一立柱之上,而女子舌头伸出变大垂于地上,一鬼卒正扶梨挥鞭驱牛犁舌,该动作形象指出了何为“犁舌”(图4)。

图4/第20《夜谈密旨》之犁舌地狱表现

图5/第18《汴梁》之寓居汴梁(局部)

3.局部代整体。在第18《汴梁》中,榜题中述及了丹阳离家弃子、随重阳寓居汴梁、重阳以狱井之灾警丹阳的3个场景,而在图像中都有体现。其中,寓居汴梁王氏旅馆以及梦地狱警示两个情节,画师以丹阳卧榻之一局部状态巧妙地串联了两个场景(图5)。

同时,这种借代的力量也可以与暗示的手法相呼应。第11《留颂邙山》中留颂东庑的场景即是以动作来暗示结果的例子。画面左下一道展卷,一童持书,而在道坛之上绿衣道童持书向东,童子往东庑运动的动作来代指,以暗示“留颂东庑”(图6)。

图6/第11《留颂邙山》之暗示“留颂东庑”

显然,这种借代手法所带来的扩展力量是有预谋的,并很有可能使得观者因为对其中某细节的熟悉而使得其对整个画面意义的理解发生转移。同时,巴尔特认为,刺点又会不合常情地把整个画面占满。这种占满当然是观看者自己心中产生的意象对整个画面的占据,因为某个细节的存在而使得画面被填充或改变。此时盲画面就出现了,盲画面在观者的大脑里被想象出来,是观者添加到图像之上的东西。它包含了观者想要在现实生活中力求摆脱的一切,包括生活的苦难、战争给心灵带来的创伤、对生命有限性的恐惧以及由此引发的生命永存的企盼。这种扩展的力量,填充了画面中不易表达的地方,克服了绘画本身在表达想象性空间时所不能表达的局限,并最终落实到整体,为宗教氛围的烘托作出了贡献。其贡献莫过于对信众心理所产生的变化,因为刺点的存在所造成的对信众内心的刺痛以及心灵的启发,对信众而言是一个不小的冲击(由视觉而至内心),会产生顿悟(satori)及刹那间的空虚。真正的刺激会导致思维的中断或暂时性的混乱,这时也正是宗教趁虚而入的最佳时刻。

在此,意趣与刺点的出现仍然基于观者对图像叙事(或者故事内容)的耳熟能详,这构成了图像意义生成的必要条件。然而,正如康豹所指出的那样,永乐宫的壁画“既有关于宗教仪式的,如无极门和三清殿的壁画;也有关于宗教教义的,如纯阳殿与重阳殿的壁画。所有人都能看到这些画,但只有那些受过传统教育、能读懂书上题记的人或研究过宫内宗教文本的行家才能真正清楚这些画的意义。”也就是说,永乐宫壁画所面向的观者本身就具有一定的指向性,而这既将观者进行了分类,同时又将对预设的部分观者群体有所期待。可以说,在此引发这部分观者群体仅仅产生意趣是不够的,因为“意趣属于喜欢而不是爱的范畴,它调动起来的是个半吊子欲望”。在引发他们产生适度的兴趣之外,还需要一种吸引或伤害的细节即刺点穿过、打乱,并能在观者(恰当地说是信众)的心中留下瘢痕。在西方,宗教通过“视觉迷幻术”可以让受刑人减少痛苦和恐惧,并将自己的遭遇与基督受难联系起来,而在诸如道教画传故事中“地狱场景”的使用,是否可将其解读为因诸如地狱场景之类所引发的视觉迷幻——它往往作为一种心理手段试图将观者与宗教偶像的生平事迹联系起来——这里不仅是距离的拉近,更有将直接的生命体验附之身心的感受呢?

地狱场景的描绘有一个特别之处,即虚幻性,而这种虚幻性则基于人的想象。随着道教在宋代以后的发展,自神其教即自我神化其教派以增加其神秘性,在理性减少的同时增加其感性上的想象力并以此增加吸引力成为宣传义理的方式之一,全真教作为新兴教派也不例外。在特定环境中,人的想象往往产生异化现象,比如国家基于祈祷心理所形成的祥瑞事迹的描述与转述的代表——嘉禾。这些异化出来的事物无疑是不存在的,但之所以还能传播,则得益于人们因为大型灾难之后所形成的心灵创伤,这种创伤类似于失语症。“失语症会造成记忆的减缩,但减缩的程度轻重有别。然而,失语症患者忘记自己是社会一员的情况却是少见的。”患有失语症的人的记忆力没有完全失去,但可以回忆的则仅仅为过去所经历的事件中的一部分或主要部分,显然有些部分是有意或无意地被隐藏了起来,比如丧家之痛等,因为不堪回首,所以被大脑自动封闭。这与健忘者的情形显然不同。而且,那些可以回忆起的部分记忆,整体上还与集体记忆保持着联系。“没有记忆能够在生活于社会中的人们用来确定和恢复其记忆的框架之外存在。”叙事性图像的现实主义手法就是用来建立观者与现实生活之间的联系,并使得他们通过眼睛来唤起对现实生活的苦难记忆。无疑,这种记忆是不堪回首的,而此时,宗教适时地插入了进来。记载太原路崞州朝元观的《朝元观记》中就介绍了当时出家入道群体的思想背景。文中认为出家入道是宁静淡泊之好与危难避苦之需的双重合力。同时可以想见,在元代等级严格的民族政策之下,普通民众所承受的、沉重的社会苦难,以及渴望在宗教中寻求安慰的时代心情。

正是在这个背景下来看永乐宫重阳殿壁画中的地狱场景,可以认为其在全真教视觉艺术体系内的出现不是偶然。而在九组地狱场景中,无论是图文结构还是文本来源,都可以认为是对相关佛、道两方面诸多文本的杂糅与整合。此外,重阳画传对地狱场景的挪用,一方面可以解释为伴随全真教在以尹志平为首的第三代掌教带领下,对复归道教传统观念的积极建构的体现;另一方面,也印证了全真教伴随自身在山西地区教团势力的增长,正体现出对地方宗教及民间信仰的有效整合。而回到图像产生的语境之中,无论对地狱场景的挪用基于何种原因,但可以肯定的是,艺术家对地狱描绘所指涉的意图绝非出于生搬硬套以及个人想象的添油加醋,而正如埃米尔·马勒(Emile Male)所认为的中世纪光怪陆离的形象来自于“人类意识的深处”,这些地狱场景图像也渗透出当时社会政治环境下人们的时代焦虑。

图片均由作者提供,本次发布版本略有改动。

吴端涛,《美术》杂志社编辑部主任。

相关链接:

美术遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):学术文摘丨“刺点”:重阳殿壁画中的地狱场景

文化城市

文化城市