《文艺研究》

2019年第10期

风景的凝视与身体的脸化:德勒兹论乔托(下)

张 晨

3. “头将脸从自己身上抖落下来”

此前,在德勒兹所归纳的符号类型中,在乔托《圣方济各领受圣痕》的作品里,我们看到了凝视的目光之下感觉诞生的时刻,看到了围绕身体神圣化与结构化的面孔生产,而此后培根等艺术家的作品,则可称作身体对于脸之面具的撕破,“无器官的身体”对于有机组织的弃绝,二者共同组成了辖域与解辖域化的运动过程,不断透露出逃逸的踪迹与渴望。

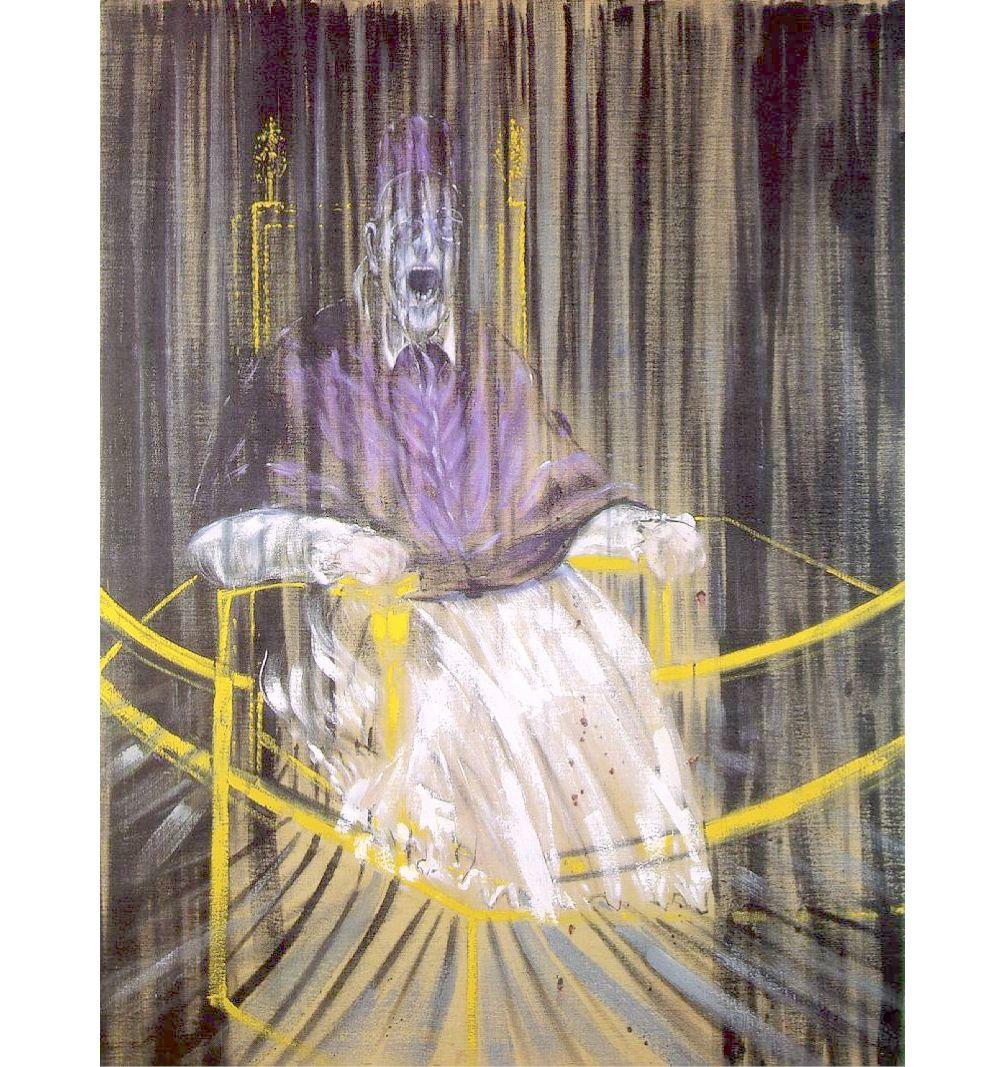

如同福柯在《规训与惩罚》中对于权力网络的追踪,德勒兹也捕捉到权力在语义学与艺术之中的痕迹,而在《脸的历史》的第二章“肖像与面具:作为再现的脸”,贝尔廷同样单辟一节讨论培根的绘画。在他看来,如果说伦勃朗在其生命不同时期对于自我的审慎观察,是一种对于面具与脸的抗争,那么培根笔下扭曲的人物形象,即是对于脸之牢笼的挣脱。正如德勒兹所说,培根是“描绘头的画家而非描绘脸的画家。”我们知道,头属于身体,而脸是典型的“有器官的身体”,是对于身体的社会化与面具化,脸性抽象机器的生产过程,使得头成为一幅肖像甚或圣像。但在培根那里,艺术家将一张张脸掷入非表意的轮廓(contour),以错乱的笔触与平涂的色彩,扬弃了再现法则对于有机体与绘画的规训,并用无声的尖叫与激烈的运动,唤起身体潜藏的感觉。

图7/培根 仿委拉斯贵兹_教皇英诺森十世 1953年 布面油画 美国爱荷华州得梅因艺术中心

培根说:“我想描绘出尖叫,但同时并不表现恐惧的起因。”当我们面对直接诉诸神经的尖叫,而未动用主体理性的思考,也便连接了去组织化的身体感觉,看到了原本不可见的力量。培根在访谈中承认影像材料、特别是爱森斯坦(Sergej Eisenstein)的《战舰波将金》(1925年)等电影对于其创作的影响,在“敖德萨阶梯”的桥段,爱森斯坦以蒙太奇手法突然切入护士鲜血淋漓的面目特写,正是培根尖叫与呐喊的形象来源(图7、8)。而有意思的是,德勒兹也在他对于“运动-影像”的分析中,把这一突如其来的特写,归入“情动-影像”(affection-image)的概念:电影中对于脸的特写镜头,一方面强化了“运动-影像”的蒙太奇系统,另一方面,因其直接作用于观众的感官领域,这种影像也具有了感觉的物质性,具有了实在的力量,因而也在“感觉”、“情动”等概念的同一理论向度上,将培根与爱森斯坦,将德勒兹对于绘画与电影的艺术理论,合流在同一种差异哲学的观照之下。

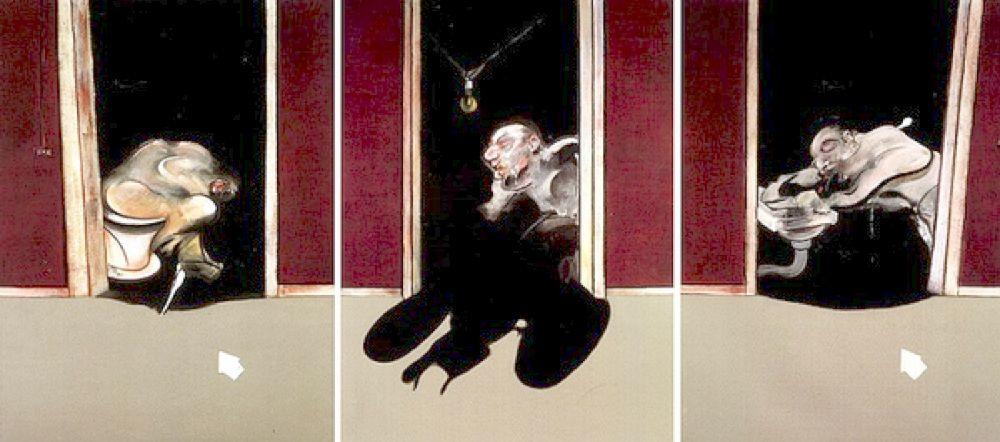

图8/培根 三联画:5月-6月 1973年 布面油画 私人收藏

培根的绘画是脸的崩形,是对于脸的消解与身体强度的还原。“感觉在身体里,被一股更深沉、几近无法承受的力穿越。”因此,在培根的作品中,德勒兹看到了绘画的力量,看到了绘画所能做的:“绘画的目的在反对脸化的陈词滥调,去领域化脸景,并以此让运作于身体与世界中的隐性力得以现身。”像培根这样的画家,他们“寻找逃逸的连接线,一条可以展开的线,让流变与感觉的变形力得以进入绘画之中。”在培根的画笔下,身体的力量被唤醒,而作为面具与有机组织的脸,被感觉的一股流、一道波穿过,从身体的表面层层抖落。这样,对于绘画,对于肖像与风景,对于身体与面孔,德勒兹已经说的再明确不过,在他看来,“绘画是最贴近身体的艺术,是知感与情动力在人身体浮现时,最直接与其接触的艺术——感觉的逻辑。”而另一方面,身体撕下面具的激进行为,感觉冲破再现秩序的解辖域化运动,也一并质疑与否定了理性与权力在社会政治领域的种种运作,绘画也在此意义上具有了政治的功能,成为了生成的过程。

在绘画的生成中,主体退还给身体,理性让位于感觉,人的脸也如福柯所言,在沙滩上被海浪抹去,在知识考古中被宣告死亡。而当这一过程发生在社会政治领域,德勒兹的语调马上变得紧迫,当他看到“身体被规训,肉体性被摧毁,生成-动物遭到围捕……人们将建构起白墙-黑洞的系统,或更准确说,人们将启动这部抽象的机器……这部机器被称作颜貌,因为它是对于面孔的社会性生产,因为它实施着一种整个身体(包括它的周围环境和它的对象)的颜貌化、一种所有世界和环境的风景化。”德勒兹就此,也将面孔归结为政治,而生产面孔的机器即是政治权力的运作方式,当权力从身体扩散至风景,从风景蔓延于世界,那张将圣徒的身体辖域化的脸,那副欧洲白人的标准形象,也便直接指向了欧洲的种族主义与曾经的殖民历史:“现代欧洲的种族主义,从排斥他者到脸化机器……这背后是一整部历史……”而这段殖民主义的过往,与资本主义的符号机制合谋,与基督的标准面孔一起,共同构成了白人的全球性主导地位。

“德勒兹与政治”领域的研究专家保罗·帕顿(Paul Patton)认为,“殖民”问题虽并非德勒兹理论的主要关注点,但他却对此始终保有兴趣,更不用说这一问题,这一“殖民主义”的生产过程,可被完全嵌入德勒兹有关“差异与重复”的理论光谱内,及“资本主义与精神分裂”的政治指向中。在上文的符号系统中,能指的霸权让歧义缄默,在哲学的历史叙事中,总体法则同化了差异与重复,正如在殖民的历史当中,白人以自己的形象为基准,以主流的文化为依据,以基督教的教化,将黄种人与黑种人视作他者、视作野蛮、视作亟待训练与脸化的客体对象。因此,德勒兹总结:“束缚着人类的最主要的层就是有机体,意义和解释,主体化和征服。”而我们共同的任务,我们所能做的,便是要揭示并了解这一过程,要像艺术家那样,“去层化、形成意识与爱情的无器官的身体、消除主体化、成为白痴、生成-女人、生成-动物、令语言口吃、成为异乡人……”

这里我们看到,德勒兹再次在现实中找到艺术的化身,或者说,让艺术的潜能在现实中实现,面对脸的全面渗透与入侵,面对权力无处不在的调节与规训,只有像培根笔下的人物那样,“只有当头部不再归属于身体之时,当它不再被身体编码之时,当它自身不再拥有一种多维度的、多义的身体代码之时”,才能真正瓦解面孔,真正解除权力在殖民活动中的运作:“面孔是一种政治,瓦解面孔也同样是一种政治。”而绘画的政治功能,即是“发明未来的人群”,生成挥别传统“主体性”的“非人”——“如果说人类真的具有一种命运,那毋宁说就是要逃避面孔,瓦解面孔和颜貌化,生成为难以感知的,生成为隐秘的……面孔拥有一个远大的前程,但前提是它将被摧毁、被瓦解。趋向于非表意,趋向于非主观性。”

以上我们不仅看到了德勒兹眼中艺术的定义,更看到艺术的功能,在他那里,“艺术决不是一个终点(目的),它只是一个手段,用以勾勒生命之线,换言之,勾勒出所有那些并不仅仅在艺术之中产生的真实的生成,所有那些并非旨在向艺术之中逃逸(在艺术之中寻求庇护)的主动的逃离,所有那些肯定性的解域——它们决不会在艺术之中进行再结域,相反,它们带动艺术一起趋向于非表意、无主观性和无面孔的疆域。”

最后回到“脸性”的概念,德勒兹认为,倘若做到真正的“去颜貌化”,需要从脸中“释放出某种类似于探头(probe head)。”这里的“探头”为军事用语,指导弹的自动导引头——它不再是一张脸,同时也不是头,不是回归原始的身体——它非头非脸,因为早已冲破了以往的界限,它既是头也是脸,因为要裹挟着二者的特性发射前行,进入到解域与辖域的永恒轮回,因而,这便是一种差异性的生成,一种全然陌生的、别样的思考与创造,如德勒兹所说,脸生成-探头不是指脸变回头,人生成-动物也不意味人着变成动物,这“不是通过向动物性的回归,更不是通过向头部的回归,而是通过极为精神性的和极为特殊的生成-动物。”

另一方面,“探头”来自军事意义上的指引作用,决定其只具备运动的功能与大致的方向,而不指向某种结局,它是业已被设定的程序,而不需要逻辑的判断与理性的思考,换言之,它并没有、也不需要主体,它是机器,是连接,是装置,它指向的是运动的过程,正是这一过程瓦解了意义的层化,穿透了黑洞与白墙,它“伐倒了树、以便形成真正的根茎(块茎)”,并在差异之力的强度驱使下,在艺术、政治与哲学的各个平面,实行着肯定性的解域与创造性的逃逸。

全文完,图片均由作者提供,本次发布版本略有改动。

张晨,中央美术学院人文学院讲师。

▇ 美术遗产 ▇

中央美术学院

人文学院文化遗产系

原文始发于微信公众号(美术遗产):学术文摘丨风景的凝视与身体的脸化:德勒兹论乔托(下)

文化城市

文化城市