2018年5月16日晚,中央美术学院第三届“文化遗产学术周”:“中国青铜技术与艺术”系列讲座第六讲在14号楼A306教室举办。此次讲座由中国科学院自然科学史研究所研究员苏荣誉主讲,由中央美术学院人文学院副院长、教授李军主持,题目为“复古的艺术:重构与重现”。

图1/四川江油窖藏宋代铜瓶

首先以宋代的两件复古青铜器为例:绵竹青铜觚由铸成的三段拼接而成、江油铜瓶由铸成的两半拼接而且没有底,因此显然不是实用器,而是专门的供器,或者称之为礼器——那么宋代人为什么要这么做?其“复古”是恢复什么样的“古”?所谓“三代铜器”又是指什么?

1990年代,西方学者开始关注晚期青铜器:英国学者柯玫瑰(Rose Kerr)研究维多利亚与阿尔伯特博物馆收藏的13件晚期青铜器,这批青铜器便涉及到复古的问题,杰西卡·罗森受到柯玫瑰的启发也研究过大英博物馆收藏的几件晚期青铜器,美国凤凰城美术馆曾举办一次私人收藏的青铜器展览,题目为“中国青铜艺术的复兴”。对于晚期青铜器的关注也逐渐在中国学界形成热潮,台湾学者陈芳妹曾有多篇论文与此有关,根据李零讲座而整理出版的《铄古铸今:考古发现和复古艺术》专门讨论复古艺术,不仅限于晚期,也包括战国和汉代的复古艺术,王牧、袁泉等学者对此也有精深研究。

图2/早期青铜器:壶与觚

目前所见可知,青铜器作为礼器的功能基本终止于汉代,东汉仅有两广、福建、甘肃等边远地区尚存,中原青铜礼器已经退出舞台,墓葬所出青铜礼器也多是早期产物。从秦到西汉的礼制改革使得青铜礼器逐渐消失,青铜主要用来制作钱币、铜镜,大量的实用工具已被铁器取代,到魏晋南北朝时期,青铜也用来铸造佛像。礼仪是体现国家社会秩序、等级观念的制度,中国作为礼仪之邦,历代都有其礼仪制度,周公制礼不仅影响了孔子,也成为后世历代社会的最高理想。汉代早期,道教文化占据统治地位,汉武帝时独尊儒术,但后世文献失传,许多制度已无法考定,故有东汉郑玄等历代学者先后编纂《三礼图》,可惜均无传世,到宋聂祟义编成《新订三礼图》。“三礼”以“六尊六彝学说”为核心,其因名图器,根据前人文本推测而来,并无根据,所以很多条目并不清楚,而宋人追求名副其实,因此引起争论,时人由此发现青铜器铭文对考订礼仪的重要性,从而形成金石学。

图3/宋代牛鼎

金石学的先驱为刘敞,为了把自己收集的古器流传后世,所以刻碑且编纂《先秦古器记》,在这本集子中,刘敞建立了金石学的学术纲领,即“礼家明其制度,小学正其文字,谱牒次其世谥”,在这一原则指导下,逐渐有学者将私家所藏器物汇编起来。河南望族吕大临将三十一家收藏的青铜器和玉器编纂成《考古图》,全书纲领可概括为“追三代之遗风,补经传之阙亡,正诸儒之谬误”,与刘敞的倡导相差不大,但较之更为具体。到徽宗朝,皇帝下令大力搜求青铜器,内府收藏增多,命王黼编撰《博古图》,较前述著作,其分类溯源一法为很大进步。因此,从《先秦古器记》到《博古图》之间,金石学有很大的成就。北宋早期发现的一些青铜器由刘敞著录于《周秦古器图碑》,并收入《考古图》。到仁宗后期,疑古的情况越来越严重,刘敞和欧阳修是推动疑古的代表,皇祐三年(1051),皇帝下诏,将内府的收藏作为当时制造乐器的参考,但所作乐器并未留下图像和实物。宋代金石学具有长时间的积累,从真宗到仁宗,再有刘敞、欧阳修等学者的推动,其中,吕大临的贡献意味着金石学的定型,并逐渐形成两支,一支考证文字,一支兼及图像。李零将宋代青铜器著录大体归纳为三类:一是仿《考古图》类,二是仿《考古图释文》类,三是仿《集古录·跋尾》类,另外,赵明诚《古器物铭碑》、晏溥《晏氏鼎彝谱》及《绍兴稽古录》也都是重要的金石学文献。

图4/宋代鉶鼎

宋人如何认识三代青铜器?从工艺方面来看,赵希鹄《洞天清禄集》载有失蜡法工艺,与《天工开物》所载相同,而三代青铜器主要以泥范块范法铸造,宋人不知,可能是此法久已失传。宋代人复古铸器最初见于《宋史·礼志》,主要是在内府,且不出“三礼”中“六尊六彝”体系。政和三年(1113),徽宗下令编《政和五礼新仪》,始有政和铸器。宋代的青铜器铸造很快推动了仿古瓷的发展,各大名窑都有仿古瓷烧制,器型受到青铜礼器的影响,使得瓷器的烧制水平得到提升。

图5/宋代仿古瓷器

宋徽宗大力推动复古青铜器铸造,其即位不久便下令铸九鼎两套,以体现皇权,由于崇信道教,此时的九鼎多有道教意义,已与古时不同。皇家铸造复古青铜器呈现出复杂的状况,既有比较严格的复古,也有对古代器物的改造,还有不同器物的拼凑,总之,宋人对器型、铭文的解读存在一些失实之处。对宋代复古青铜器及其铭文的考察不得不提及一位重要的人物:翟汝文,江苏丹阳人,字公巽,徽宗时期为皇帝起草文书,《忠惠集》为其子所编,其中卷十收录了翟汝文起草和撰写的铭文,铭文中未出现具体铸造时间,而是以“某月”表示,说明铭文是在铸造前便已拟好的。据现有文献和实物来看,上述复古铜器均由朝廷铸造,一部分为皇帝自用祭祀宗庙、方泽、道君,一部分由皇帝赐予权臣,如童贯、李邦彦、秦桧、贾似道等,所赐多为豆和鉶鼎。

图6/浙江苍南黄石夫妇墓宋代铜器

宋代宫廷所作器物都有铭文,这是区分皇家和民间制造的重要依据,也因此造成民间器物不易断代,目前仅能根据有铭文器物的风格来推断无铭文器物的时代。宋代金石学的重要人物吕大临的墓中未发现复古青铜器,可见宋代复古礼制仅在庙堂之中,并未推及葬制。此外,现存有几件罕见的私家复古铜器:1971年发现于苍南桥墩水库黄石夫妇墓中的铜器,包括壶二、鼎一、钮钟一,体量不大,形制有所谓“三代遗风”,是宋代少有的青铜礼器陪葬;1994年发现于金华洪湖路郑继道母墓的青铜炉,与古器形似,但纹饰已无关联。

宋代金石学是否催生了古器物学?当时金石学知识的流传仅限于少数爱好者的圈子,没有成为社会共同的知识体系,无法成为一个独立学科。宋代青铜器的复古主要集中在徽宗内府或民间局部,甚至南宋人已无法识别北宋晚期的器物及其铭文,可见金石学并没有发展成一种学问。

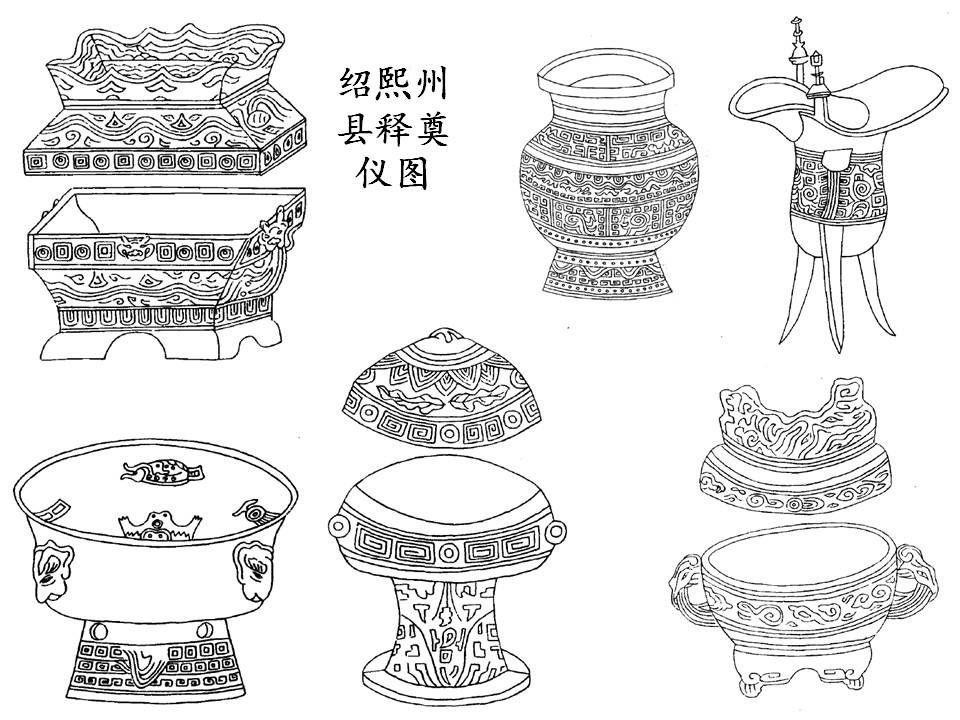

图7/《绍熙州县释奠仪图》

较之于北宋,南宋国力衰弱,但经济水平依然较高,学院教育兴盛,学院的礼仪也不断被讨论。朱熹对南宋书院制度的兴盛起了很大作用,《绍熙州县释奠仪图》传为朱熹所作,现在看来应当有后人的改动和附益,其中,图当为后人所配,主要的来源仍是“六尊六彝”系统,少量来源于古器,此书流传广泛,成为元代至清代释奠铜器的一个渊源。

图8/湖南浏阳文靖书院元代青铜簠

元代时,浏阳文靖书院铸有一套礼器,现存32件,由于元代重视教育,尊崇孔子,文靖书院礼器是为学院所造,多出自湖南和江西,尤其在大德九年(1305)所造数量较多。从元代青铜礼器来看,元与宋的复古一脉相承,器型仿古,而铭文则大多与古代金文相差较大,多为自创或非金文,器物的座是元代特色。根据各地文献记载,可以得知元代对青铜礼器的普及起了很大推动作用,各地文庙中都有大量青铜祭器,通过文献中文庙祭祀陈设图来看,这些器物的器型已不再重要,重要的是其摆放位置和祭祀对象。

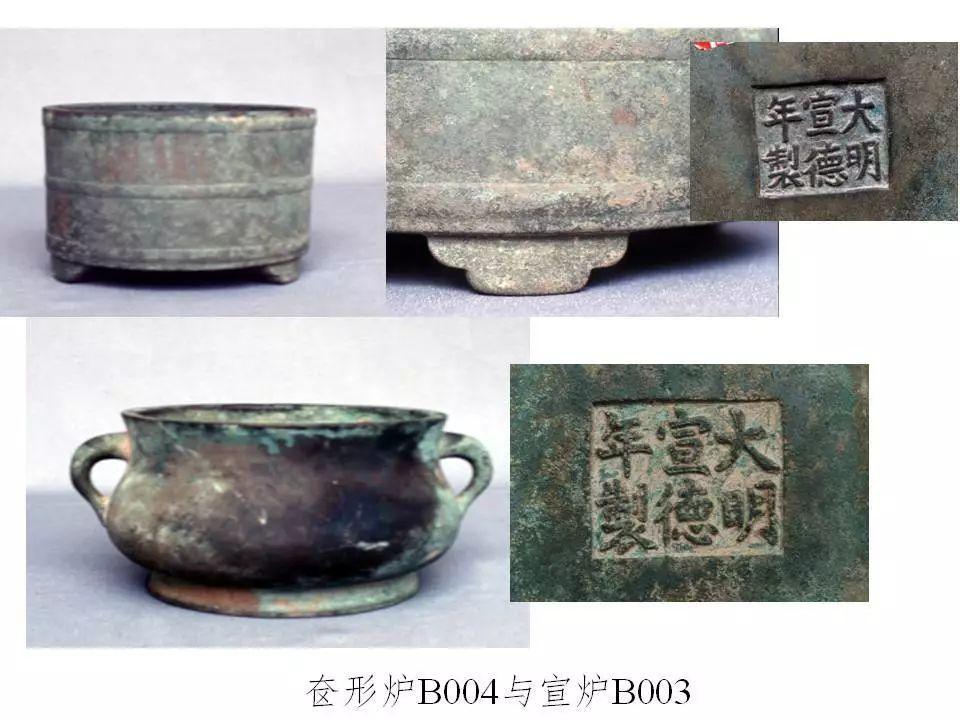

图9/宣德器

明代的青铜礼器从追求西周礼仪制度转向五供体系。明代铜器最为重要的是宣德器,宣德时期,暹罗进贡了一批风磨铜,被用来铸造礼器,称为“宣德炉”。明礼部尚书吕震奉敕编撰《宣德鼎彝谱》八卷,分别论及明宣德炉的原料、名目、造型、色彩及铸冶等,长期以来被看作是断定宣德器的依据。根据图谱记录,当时会将器物处理成各种颜色,比如:枣皮红、青蛙绿等,但《明史》记载吕震“宣德元年(1426)四月卒”,因此本书可能为后人托伪。北京孔庙也有大量祭器的记载和遗存,其中清代祭器数量庞大,核心器物为鉶,纹饰来源于漆器。从故宫现存的铜缸、铜狮等室外陈列的铜礼器来看,当时的铸造工艺与质量缺陷甚多,已远不如古代。此外,在铜短缺的情况下,清皇家庙坛大量使用瓷礼器,并以不同颜色配天、地、日、月和先农坛,这些器物以“六尊六彝”为根据,或改造鉶、簋、豆、簠来模仿铜器。除了供奉于庙堂的祭器,清代还有一批用于商业目的的作伪器物。

总体而言,晚期铜礼器的制作规模浩大,其目的在于尊孔崇礼,以示虔诚与操守,所用的器具并不讲求三代遗风。宋代制器已经不是以三代器为模范,后代几乎就以图籍为蓝本,多用礼图,少用器物图录,做法也主要用当时的失蜡法和掰砂法技艺。

本次讲座为“中国青铜技术与艺术”系列讲座的最后一讲,讲座结束后,主持人李军教授进行了总结:系列讲座按照时间顺序如此系统、全面地讲授中国青铜技术与艺术,内容非常丰富,苏荣誉研究员的学术成果将艺术、技术与材质密切结合,并综合考虑与形式、工艺的关系,具有重要指导意义,同时也是对美术史研究的启发,不同学科的研究可谓殊途同归。

中央美术学院第三届“文化遗产学术周”:“中国青铜技术与艺术”系列讲座,共六讲,由中央美术学院人文学院和中国科学院主办,理论性与技术性并重,敬请关注。

整理:文天骄,图片均由主讲人提供。

相关链接:

美术遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):讲座综述丨中国青铜技术与艺术:复古的艺术——重构与重现

文化城市

文化城市