2018年5月14日晚,中央美术学院第三届“文化遗产学术周”:“中国青铜技术与艺术”系列讲座第四讲在14号楼A306教室举办。此次讲座由中国科学院自然科学史研究所研究员苏荣誉主讲,由中央美术学院人文学院副院长、教授李军主持,题目为“新兴期的鼎革与繁盛”。

中国早期青铜器从二里头到西汉初期的历史发展比较缓慢,变化也比较小,可以从技术和生产的角度将其划分为两大阶段:第一个阶段,古典期,从二里头时期到春秋中期;第二个阶段,新兴期,从春秋中期到战国末期,但是某些地区在汉代还有不同程度的繁荣,应当将其考虑在内。“新兴”和“古典”的名称并不是很对应,意味着后一个阶段是在前一个阶段基础上的革命或者改进,并非重起炉灶,而域外传入的失蜡法技术也是新兴期的重要内容。

春秋时期见著文献记载的即有一百多个诸侯国,各国历史不同、资源各异、政治经济状况有别,矛盾激烈并演变为军事争霸,最后形成以晋、秦、齐、楚等大国为主导的局面,其中,逐鹿中原的主要是晋和楚。小国夹在大国之间,朝晋暮楚,不朝周天子而朝霸侯。周从丰镐迁都洛阳之后,王畿之地变得很小,王的权威亦不存在。在这样的变革之下,传统西周以宗法制度和家族制度为基础的体系已经完全崩溃。

图1/东周早期青铜器

生产青铜器的遗址是很重要的材料,因为青铜器出自当地,即有所本,要建立产地之间原有的联系。古典期青铜器的生产格局基本上是王权垄断的局面,虽然商代分出南、北两个系统,南方青铜器生产作坊可能是自由的,但其持续时间并不长,后来王室安定,商晚期便禁止其生产。这样的局面持续到西周时期,并在封建制度下得到加强,但在各地诸侯兴起后便不再适应。过去,诸侯得到赏赐或订做器物,要到王的作坊,礼仪制度的限制下,往往只能做成相近的样式。随着诸侯经济能力和政治权利的大幅提升,社会需求和社会供应便形成非常强大的张力,实际上也是春秋革命的动因之一。

图2/山西侯马铸铜遗址

社会革命导致青铜产业的巨大变化,山西侯马的晋国铸铜遗址,是现已发现的春秋晚期最重要的铸铜遗址,很好佐证了这一变革。侯马是晋国最后一个都城新田所在地,1952年,侯马兴建平阳机械厂,发现了很重要的遗址,包括多处古城,根据已公布的材料可知,有II区、XXII区、白店等三处大型遗址,铸铜遗物特别密集。从考古发掘情况来看,侯马铸铜遗址以铸造货币、带钩和工具为主,兵器、车马器以及礼乐器应处于次要地位。遗址出土的空首布芯在十万件以上;带钩范有13667块,通长一块范里可以铸造5至10个带钩,当时所做的带钩超过三万件;䦆范的数量也很大,有两万一千多。说明侯马铸铜遗址是用来铸造商品的,而且商品产量超过晋国需求,必然会流通到晋以外的区域。

图3/侯马泥模

从出土遗物可以看到青铜器的变革:容器的模范往往可见控制线,说明器物造型和工艺是预先完成整体设计;鼎各部的纹饰,尤其是盖面和腹部纹饰,多是由纹饰块模翻制纹饰块,再将之拼接到范的相应位置而实现;一件器物的附件及其模范通常被分开制作,最后完成组装。虽然生产的工件总数增多了若干倍,但生产难度则降低了很多,使得那些不是世代相传或训练未必很久的工匠也能铸造器物。这样的生产变革便于流水线生产,降低了泥范块范法的技术难度,减轻了对高级工匠的依赖,可大批量铸造器物以满足市场需求。

侯马铸铜遗址出土的文字资料极少,考古学家通过地层关系和陶器演变,结合其他地域的遗迹遗物对其进行分期断代,将年代定在春秋中期偏晚到战国早期,即公元前六世纪初至公元前四世纪初,延续约200年。事实上,晋国铸铜遗址的铸造遗物相当单一,使用时间可能只有约一百年甚至更短。青铜范铸生产属于复杂大型工场,只有稳定的社会环境才能提供为其持续生产的条件,三家分晋之后,应无法维持正常生产。

图4/侯马风格青铜器

新郑郑韩故城内也发现一处大型铸铜遗址,但破坏严重、年代偏晚,与郑国早期铜器难以建立联系。李家楼郑公大墓仅出土有两件不太起眼的器物带有铭文,与赵卿墓很像,所有三晋墓葬中的青铜器铭文都非常之少。这批器物,既包含西周晚期的遗风,也有侯马风格的器物,并且包含南方楚地青铜器的因素,而相对浮雕的纹饰常见于汉水、淮河到鲁南这一带。莲鹤方壶耸立的爬兽,也许可以成为新时代新风格的开始,包括壶身的细纹,已经不是侯马的细腻风格,相对而言,定为淮式更合适。

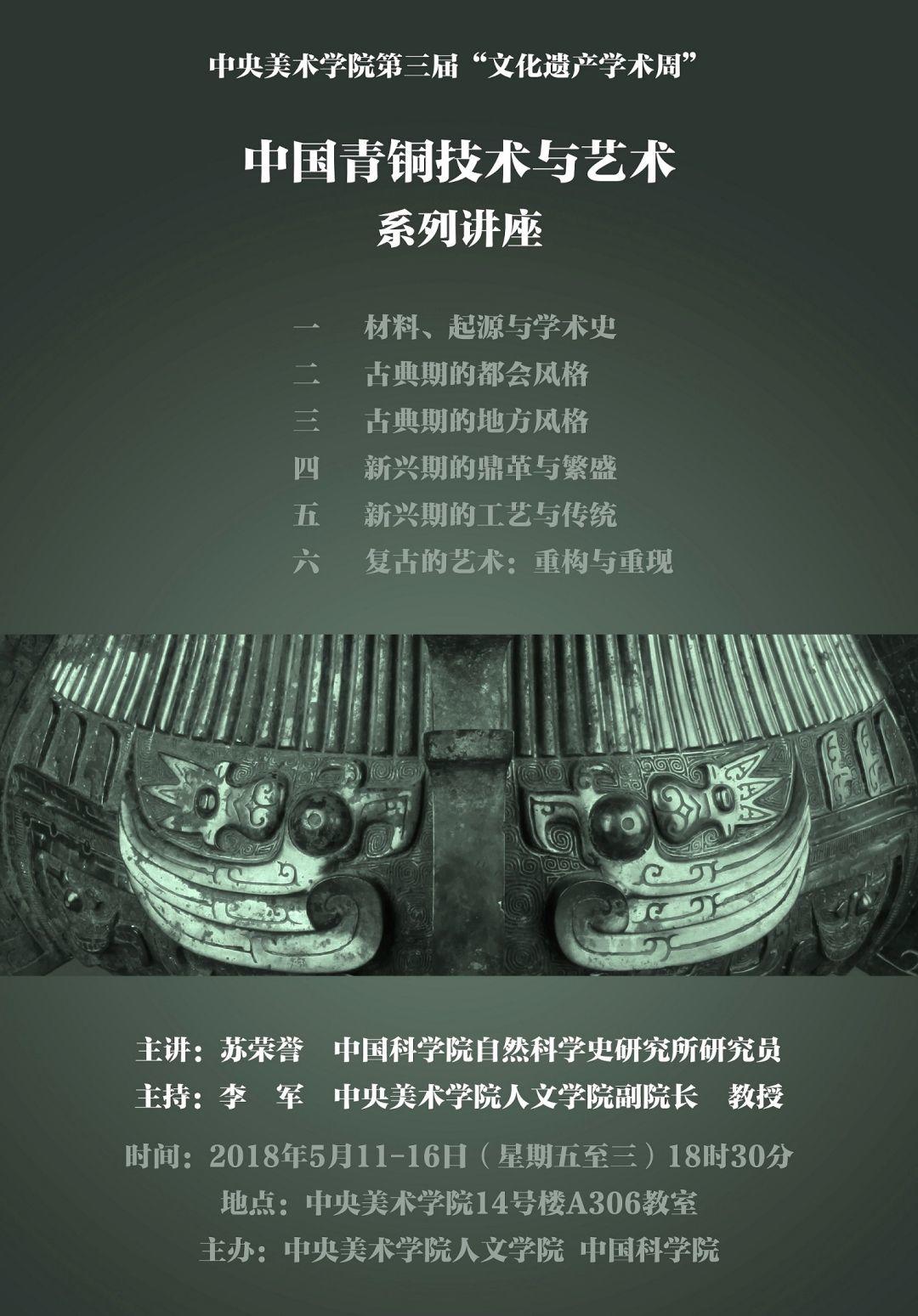

图5/陕西清涧解家沟出土青铜器

这一期的地方风格更是纷繁独特,可以归为三种风格——侯马风格,特点为细密纹饰;楚地风格,为密排的点状纹饰;淮式,是大写意、双线的宽纹饰。齐国出有一类鸟形壶,有铰接式的提梁、素面,不见于其他地方,实际上齐都临淄也发现有铸铜遗址,但破坏严重。

在新兴期,中国早期青铜器对于成器技术的运用存在转变,即失蜡法获得了工匠们的青睐,虽然失蜡法从未超越泥范块范法,但两者结合便呈现出繁复、精美的青铜器艺术。失蜡法发明于近东,在商代就已传到中国北方,清涧解家沟、青龙抄道沟均出土过草原风格的失蜡法器物,但失蜡法始终没有机会被中原所接受。直到春秋世变的背景下,人们需要一些不可思议的新奇器物,已超出块范法的阈限,失蜡法便找到了施展的余地。

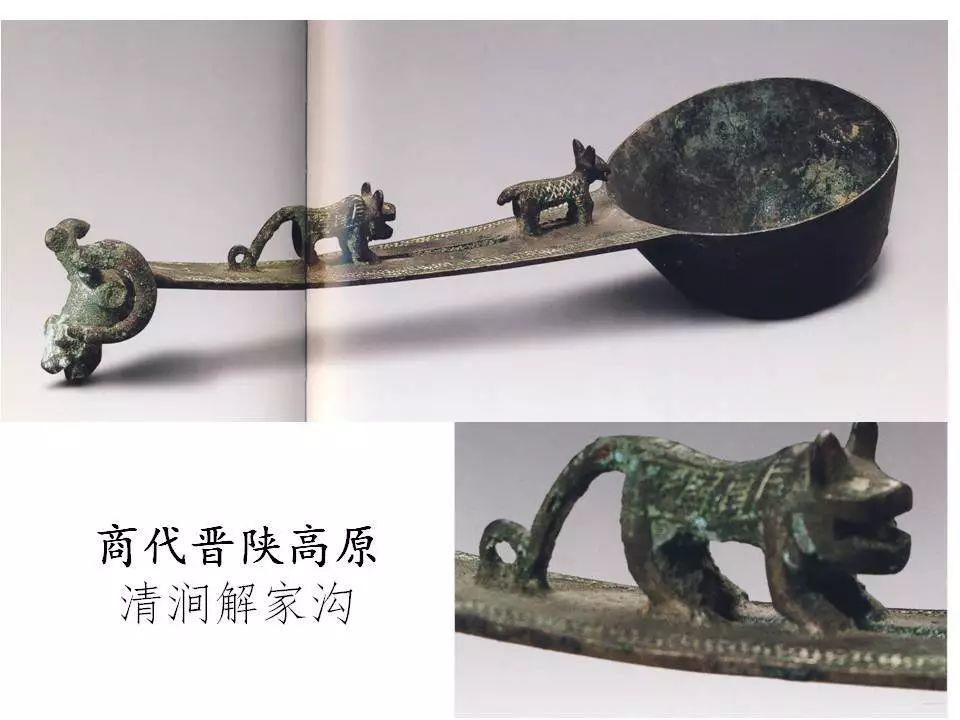

图6/王子午鼎

一列七件的王子午鼎,出自河南淅川下寺春秋楚墓。其腹部饰有六组非常夸张的爬兽,爬兽的角呈现扭曲状态,泥范块范法无法达到如此造型,所以使用失蜡法,但器物本体依旧用块范法制作。也就是说,可用泥范块范法做出来的部分始终使用传统之法,实在无法做成的部分才借用外来的失蜡法——可将其称作“本和末”,“本”是中国传统的泥范块范法,“末”是外来技术。

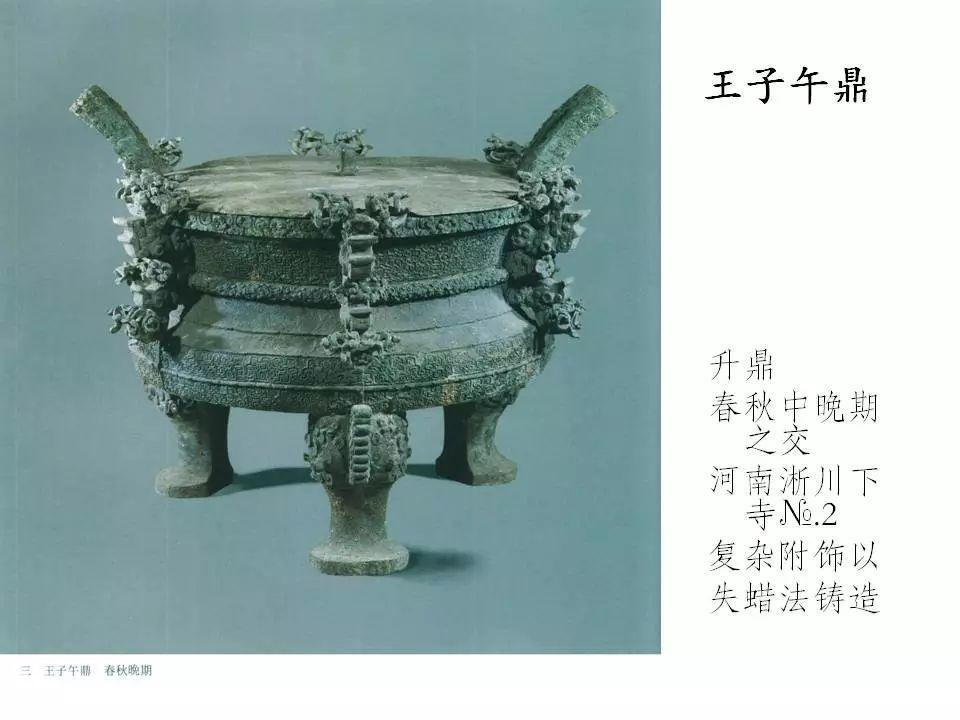

曾国,不见于史料,所以曾侯乙墓的发现让学界大为惊叹。曾国大约位于今湖北随州,其疆域很小,南到京山,西境占据枣阳的部分地区。擂鼓墩一号墓出土的青铜器有十吨重,其中曾侯乙编钟就有五吨,所以曾国的财富如何聚集?如何达到这么高的水平?是值得思考问题。曾侯乙编钟的纹饰、形式和侯马不同,但工艺思想却是一致的,都是通过模盒多次翻范拼合而成,是为了减少对技术的依赖,采取更好的生产组织,可以大批量生产器物。

图7/曾侯乙尊CT扫描

曾侯乙尊盘是目前所知最为复杂的青铜器,尊和盘的腹部设置了一圈比较宽的立体兽纹,是块范法做成以后再焊接上去的,尊的颈部有两条爬龙,身体是单层透空,也使用了块范法。最复杂是位于尊口沿部、盘口沿部及盘口沿之上的多层透空的蛇纹,经过CT扫描未发现焊接痕迹,可知使用失蜡法。盘底可见浇口的痕迹,说明器物本体依旧是块范法。

如果对中原地区的失蜡法进行总结,可以认为,先秦时期有失蜡法铸件的器物,大概不到40件,这些器物以楚为基础,主要分布在淮河到汉水流域。因此,失蜡法是不是当地的技术?目前还无法确定,但可以肯定是当地的技术取向,而在侯马并无失蜡法器物发现。

图8/四龙四凤方案

与上述器物形成对照的是河北平山战国墓出土的四龙四凤方案,案板可能是漆案,现在只剩底座。如此复杂的器物竟然完全使用泥范块范法,共用到148块范和70多个铸件。该墓葬的下葬年代晚于曾侯乙墓大约一百多年,也就是说,当时的失蜡法已经高度发达,能做出曾侯乙尊盘之类的复杂器物,但四龙四凤方案却依然使用块范法,就是因为凡是块范法能做成的还用块范法——技术传统和艺术传统依然非常强大。

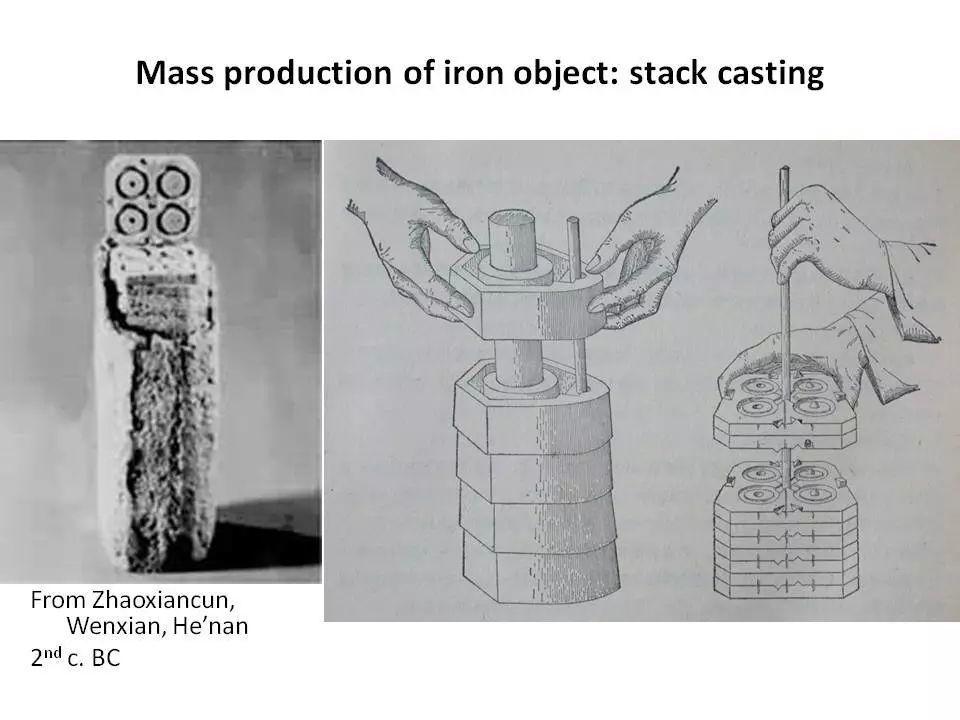

春秋晚期的钱币铸造有很大技术突破——齐国发明了叠铸工艺,将同样的范层层叠起,采用一次性浇铸:一个范盒内有两枚型腔,一次可铸两件器物,如果二层叠加,一次可以浇铸四枚,以此类推,这一技术属于典型的工业化、批量化生产方式。楚国铸币技术与齐不同,因为楚人使用蚁鼻钱,采用的是一型多铸,但也属批量化生产。汉代每年铸钱在10亿枚以上,一型多铸和叠铸均被采用。用铜范盒来叠铸的话,最多一次一范可铸八枚,如果说二十层叠加,一次可铸160枚,所以范盒必须非常规矩、对称,否则就不能保证叠铸成功。

图9/钱币叠铸工艺

秦代的统一历时短暂,目前尚不清楚当时的铸铜产业规模,秦代器物和战国风格接近,因为灭六国以后获得了巨大的财富。秦始皇陵陪葬坑出土的两部铜车马应是统一六国后所造,两部车由几千个部件构成,工程量非常庞大。最重要的是铜车马的装饰均为彩绘,而且部分彩绘遗存至今,所以早期铜器一定有相当一部分是彩绘过的。

西汉时,青铜器作为礼器的功能基本结束,汉景帝阳陵陪葬坑出土的铜器非常少,而且质量不佳。所谓“礼失求诸野”,地方诸侯国尚可见到比较精美的青铜器,但形式已与东周相异。河北满城中山靖王墓出土铜器不一定都是礼器,所以形式已经发生很大变化:错金铭文壶的装饰手法借鉴了漆器图绘和织绣图案;甄氏壶的镶嵌玻璃工艺,显然是代表异域风情的装饰;长信宫灯采用外来的鎏金工艺装饰。广州南越王墓出土青铜器依旧表现出相当高的工艺水准,比如:四连体方熏炉。彩绘可能是当时很多器物的基本特征,广西贵县罗泊湾汉墓人物鱼龙纹盆便是内外均有漆绘。

图10/中山靖王墓铜器

直到东汉,还有一定规模的青铜器生产,甘肃武威雷台汉墓出土有规模巨大的铜车马阵,其中包括著名的马踏飞燕,亦为泥范块范法铸造。东汉是青铜器繁荣期的最后尾声,到魏晋南北朝时期,青铜礼器的生产几乎停止,之后的青铜器生产主要是钱币、佛像和铜镜。随着青铜器作为礼器功能的消失,泥范块范法也随之失去用武之地,很快失传。因此,隋唐铸镜工艺多用失蜡法,而一些形体稍大的器物则采用了铸铁工艺的掰沙法,这两类工艺后来成为青铜器铸造的主流技术。

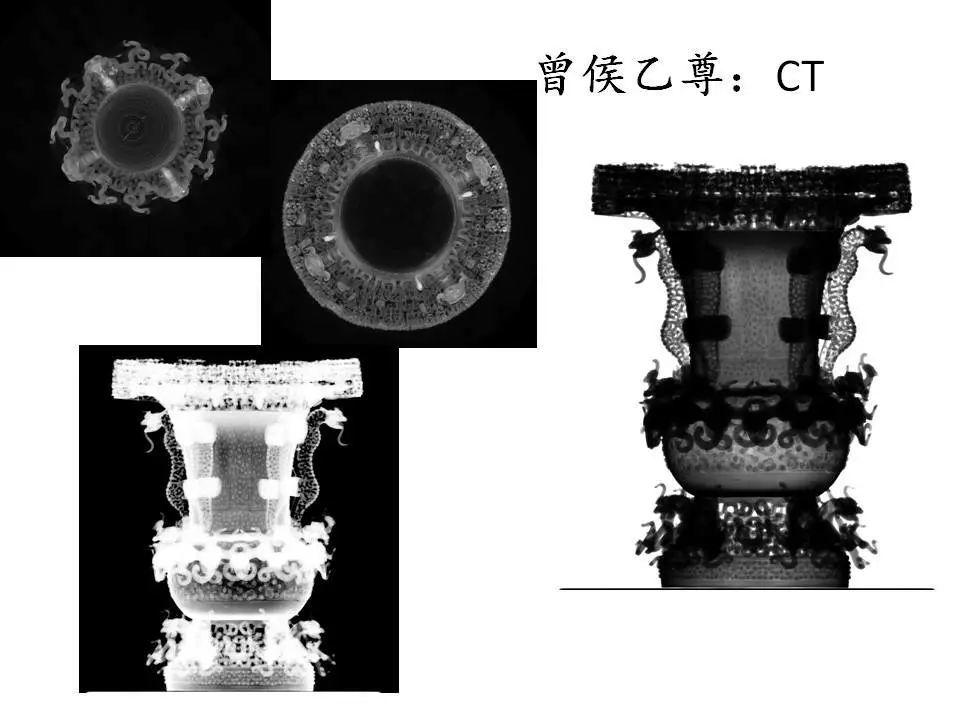

中央美术学院第三届“文化遗产学术周”:“中国青铜技术与艺术”系列讲座,共六讲,由中央美术学院人文学院和中国科学院主办,理论性与技术性并重,敬请关注。

整理:盛婧子,图片均由主讲人提供。

相关链接:

美术遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):讲座综述丨中国青铜技术与艺术:新兴期的鼎革与繁盛

文化城市

文化城市