2018年5月15日晚,中央美术学院第三届“文化遗产学术周”:“中国青铜技术与艺术”系列讲座第五讲在14号楼A306教室举办。此次讲座由中国科学院自然科学史研究所研究员苏荣誉主讲,由中央美术学院人文学院副院长、教授李军主持,题目为“新兴期的工艺与传统”。

新兴期全新的生产组织是与装饰工艺相配合的,存在“为什么装饰?用什么方法来装饰?”的问题,其中一些特别的装饰工艺,或为中国独有,或为少数工匠所掌握,对于研究青铜器产地、断代、分布和贸易情况有所帮助。以新兴期开端的代表性器物莲鹤方壶为例,中国青铜器当中有一批器物具有构建性,不仅在结构上具有一定的共通性,纹饰方面亦如此,已与织锦、刺绣、漆绘等工艺门类打通。此时的纹饰具有装饰化特点,装饰工艺已比较多样,例如:刻纹工艺。

图1/美国弗利尔-赛克勒美术馆藏商代青铜瓿

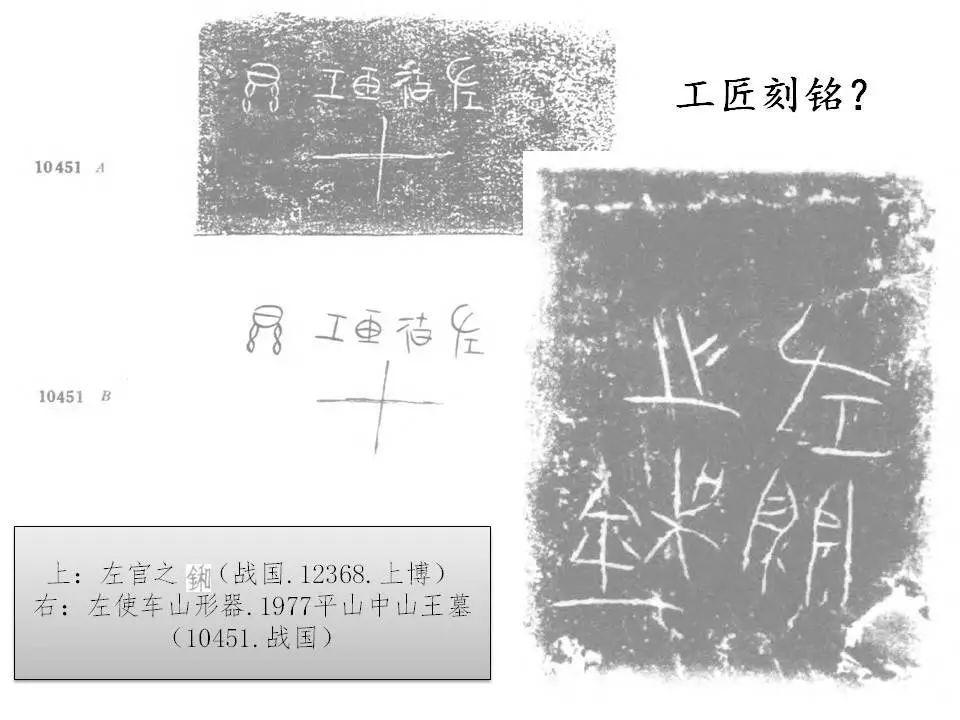

人类最早使用的铁是来自陨石,部分陨石的含铁量高达90%以上,称为“陨铁”,典型的陨铁含有镍、钴,相当于合金钢。中国目前发现最早的陨铁器物是河北藁城出土的一件具有铁刃的青铜钺,便是合金钢——镍钢,但不含钴,其年代约为公元前14世纪的中商晚期。美国弗利尔-赛克勒美术馆藏有一件殷墟中期的青铜瓿,肩周纹带间隔上的垫片有一块为人工铁。1982年安阳戚家庄出土四件商晚期刻铭青铜器,微痕研究发现铭文的笔道有多次走錾子的痕迹,应为錾刻。如果用含镍的陨铁錾刻则需要淬火,与弗利尔-赛克勒美术馆藏瓿结合分析,认为商代已经有了铁器。春秋晚期以后,宝鸡益门出土的铜-铁、金-铁剑与刀,都用青铜、黄金来做装饰,由此可见铁器的珍贵。另外,刻纹工艺还包括一些工匠刻铭:因六国文字较难释读,加之工匠书写较为随意,所以辨识难上加难,而商代和西周时期书写比较漂亮的铭文并非出自工匠之手,但仍不清楚由何人撰写。

图2/疑似工匠刻铭的器物

目前发现的刻纹铜器有将近40件,时代从春秋晚期持续到汉代,刻纹大多有两种:一种是点刻,另一种是短线的线刻,而长线的线刻相当少。刻纹基本上都出现在水器上,以盘居多,还有少量的匜等,其他的器物上没有刻纹,这一现象是值得探讨的新课题。刻纹铜器往往是锻造而成,为了便于锻打,含铜量比较高,含锡量比较低,器壁较薄,因此容易锈蚀,出土后大多为碎片,例如:1935年在河南辉县琉璃阁遗址发现的盆、鉴,以及汲县山彪镇发现的刻纹奁等。刻纹铜器出土比较集中的发现地有两处,湖北襄阳周边和江苏淮阴高庄,高庄出土两件刻纹箅,很可能是铸造而非锻造,此外,江苏镇江谏壁王家山匜亦为铸造。

图3/刻纹箅

西方青铜器是以锻造为主的技术体系,不能锻的情况下才进行铸造,而中国从二里头开始基本上是以铸造为基础,简单的铸造以石范为主,复杂的以失蜡法为主。直到商代都没有发现锻造的迹象,西周器物只发现了四、五件,均出于陕西宝鸡和甘肃地区,具有非常强烈的域外色彩。铜器的锻造大概始于春秋晚期,数量很少,目前所知仅有四、五十件,或者可以认为只有少数作坊制作这类青铜器。

图4/错金云纹豆和错金云纹鼎

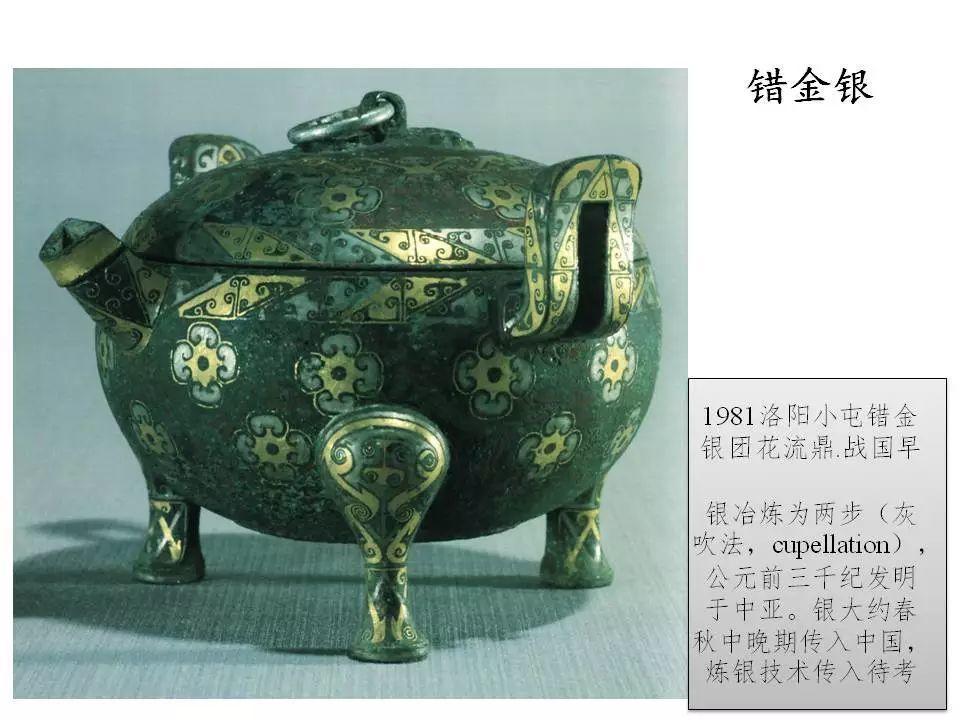

错,指客体的变形,若要错文字,需先铸槽、加工、再打入金丝、最后抛光,错金的形成大概和错铭文有关,早期错金器物都是有铭文的,以楚、吴、越的兵器为主,例如:江陵马山吴王夫差矛、浑源李峪吉日壬午剑、万荣后土庙王子(于欠)戈、淅川下寺王孙诰戈等。另外,曾侯乙编钟中层甬钟钲部有错金铭文、侧鼓有错金音名,说明战国初期依然如此,但很快错金银就变成了一种装饰,从礼器至带钩等日用器都出现错金纹饰,成为春秋晚期具有装饰风格的重复性纹饰,例如:长治分水岭错金云纹豆以及咸阳错金云纹鼎——后者虽出自秦地,但器物并非秦人所制。

图5/错金银团花流鼎

约公元前3600年,伊朗就有了银器,但在中国出现较晚,最早在春秋晚期的山东地区,可能与沿海的地理位置有关。银的冶炼非常困难,先和铅炼成银铅合金,即道教所说之密陀僧,再将密陀僧进一步氧化为银,这一工艺为单一起源,因此,中国早期银器可能来自伊朗、两河流域或高加索等地,中国本土制造的银器出现于战国,仅有十几件,银主要用于错银等装饰。当时的错银工艺已非常发达,可以达到类似刺绣、剪纸、绘画的效果,如弗利尔-赛克勒美术馆藏错银壶、江苏涟水发现错银牛,均为典型错银工艺。

嵌,指客体不发生变化,把玉石等镶嵌在沟槽内,需使用白芷、漆、胶等粘接剂。随州文峰塔出土一对方缶,器物装饰有细密嵌绿松石和暗花纹两系,有铭文,时间为春秋晚期或春秋战国之交,可能是中国最早的珐琅——如果判断成立的话,或可与古埃及建立联系,因为古埃及珐琅器产生于约公元前1000年。另外,端方《陶斋吉金录》著录的一件罍,与文峰塔方缶有共同点,惜下落不明。

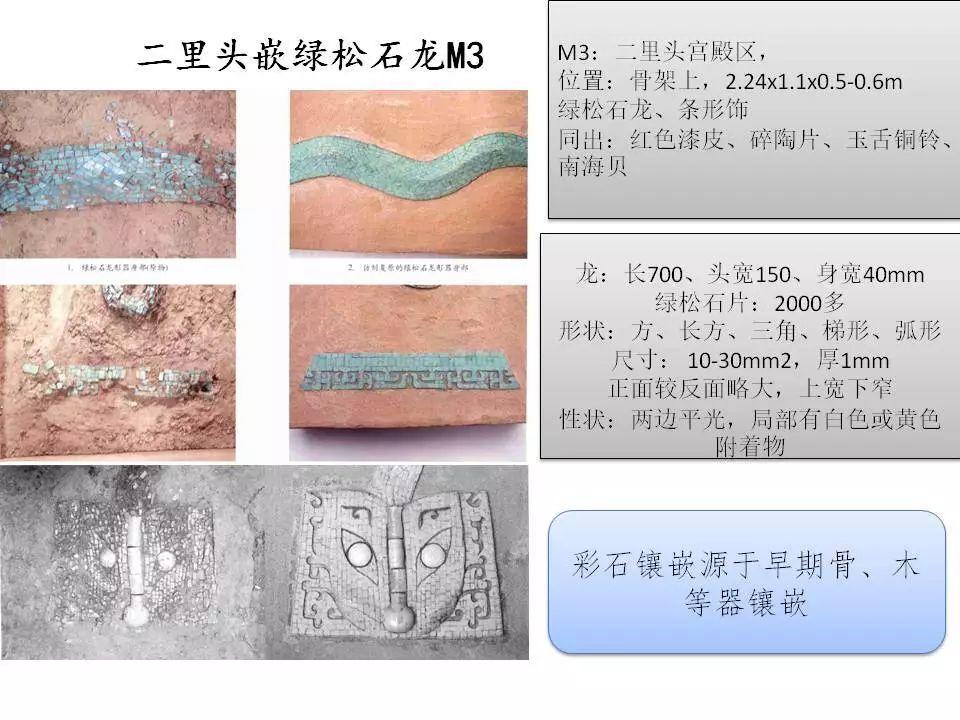

图6/二里头遗址M3嵌绿松石龙

目前所知最早的镶嵌器物是二里头遗址M3出土的嵌绿松石龙,为木器镶嵌绿松石,盘龙城遗址也发现了类似器物。镶嵌工艺在二里头的集中表现是绿松石兽面纹牌饰,在二里岗商代早期很少有,但在安阳殷墟时期大量用来做兵器,如玉钺的青铜柄上镶嵌玉石。而妇好墓象牙杯的纹饰图案与铜器的图案相一致,由此来看,虽然器物质地不同,但装饰工艺仍然接近。

细密镶嵌和波斯的细密画有异曲同工之处,把玉石磨成线一样的小片,一节节镶嵌进去,有的线相当细密,工作量非常大,如汲县山彪嵌绿松石方形豆、陕县后川嵌绿松石方壶。细密镶嵌大量集中在方形壶上,因为平面容易布局图案并实施镶嵌。上述例举的细密镶嵌具有高度的重复性,因此这批器物应该是同时制成,而且出自同一作坊,总之年代跨度不会很大,基本集中在春秋晚期到战国初期,持续约100多年,直至消失于战国中期。

图7/曾侯乙豆

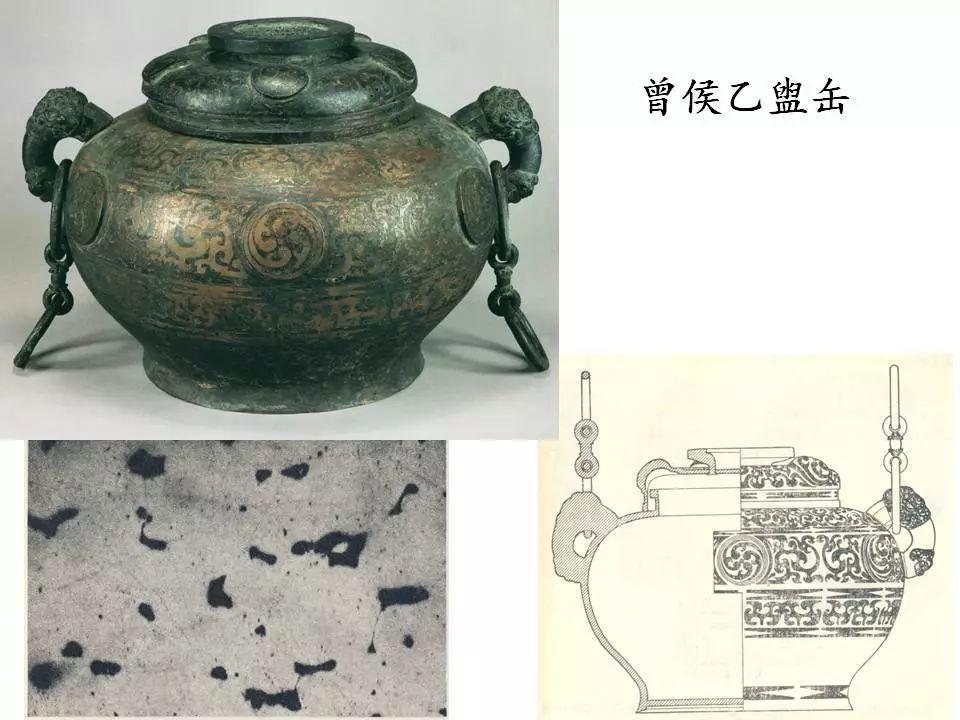

铸镶是中国特有的装饰工艺,首先将铸红铜的图案放入范中,在浇铸的过程中红铜图案就被铸镶进去。铸镶的工艺水平很高、难度很大,把数量众多的图案在范内排列好,并且在浇铸时不发生变形,是非常困难的,这一工艺可能源自垫片的做法。铸镶分两种,一种是透镶,一种是半镶。固始出土两件铸镶器物:方豆和浴缶,浴缶为半镶,只能在外边看到图案,为了进行固定,里面设计有芯头,芯头和内部的芯子连在一起进行。芯头表面比较平,X光透视显示每片红铜纹饰都有芯撑,器内壁俱可见方形块,但是仅仅有芯头是不够的,怎么才能达到优质的固定效果,依然是一个问题。最先被认定为铸镶工艺的器物是曾侯乙盥缶,在修复的时候,其中有一块掉了下来,后来在实验室进行分析,发现有芯头,加上固始出土的两件器物的发现,铸镶才被确定为新工艺。目前可知曾侯乙墓的铸镶工艺器物最多,共有14件,其他墓葬出土的基本都是一、两件,但分布范围比较广,包括淅川下寺和长治分水岭。

图8/曾侯乙盥缶

目前发现最早的铸镶器物是上海博物馆藏峯叔匜,亦为铸镶红铜,透镶,有铭文,约为春秋中期。而山东枣庄徐楼春秋墓青铜器的工艺可能与峯叔匜同时,或者更早,因为镶嵌图案是早期的菱形,而峯叔匜已变为动物形镶嵌,存在一定的演变序列。徐楼青铜器集中出土于此地,所以有理由推测,这是当时某地特殊工艺,然后流散到各处,由于不同时代的表达内涵有所不同,在奢靡风气影响下,装饰效果越来越复杂、华丽。当时,铸镶一定是高度机密的工艺,因为技术难度非常大,由于某种原因在战国早期戛然而止,后世未见流传。

图9/徐楼M1簋的铸镶工艺

由绘画装饰的器物,主要为漆绘,用漆调色在表面进行绘制,与战国的仿铜器物,即陶器上的彩绘具有完全相同的格局,纹饰也具有相似性。

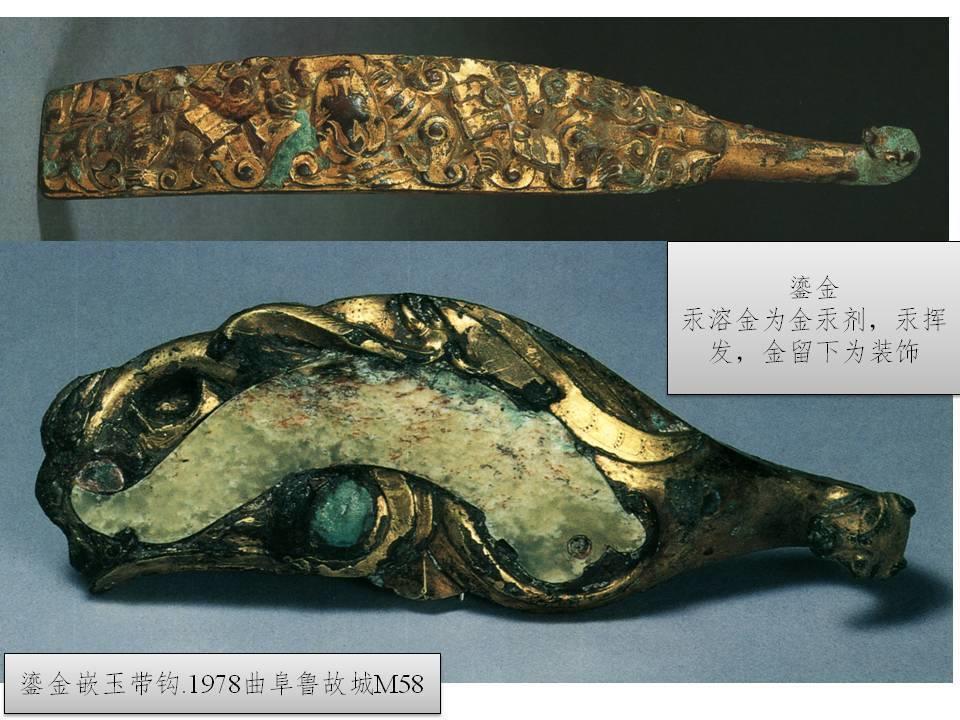

鎏金工艺是由汞溶金为金汞剂,再通过加热,汞挥发之后,金留存于表面为装饰。金本身具有非常强的附着力,如若一层不够,可以再涂,因此古代的鎏金经常会有十几层。只有懂得汞的特征,既能溶解金、银、铜,又可挥发,才能发明鎏金工艺,很可能为外来技术,但目前尚不清楚起源地和传入渠道。

图10/鎏金工艺

目前所知最早的鎏金器物为辉县战国墓玉璜,其局部经过鎏金处理。春秋战国时期的车器大量地使用错金银、鎏金、鎏锡等工艺,其中鎏锡便是在车器上得以实现的。中国古代对金的重视程度不足,相关发现非常少,商代也只有少量的,甚至是外来的器物。两周之际,金器在一些地方开始被重视,比如:今河南和陕西交界处的芮国,山西芮城出土有相当数量的黄金,黄金在当时主要作为一种贵金属,其文化价值并不是很高,主要用以铸造,秦时亦如此,秦雍城发现很多铸造的金饰。商代木器上的金饰还主要是金箔,直到后来,随着秦的强大,金的地位得到提高,其代表就是一批包金的器物出土,如现藏于甘肃省博物馆的出自礼县的40多件秦早期器物,也包括后来发现的马家塬战国器物,均用金银来装饰——贴金工艺比较容易剥落,鎏金则不然。另外,银的模锻工艺源自西亚,后来也传入中国。

中央美术学院第三届“文化遗产学术周”:“中国青铜技术与艺术”系列讲座,共六讲,由中央美术学院人文学院和中国科学院主办,理论性与技术性并重,敬请关注。

整理:李晓璐,图片均由主讲人提供。

相关链接:

美术遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):讲座综述丨中国青铜技术与艺术:新兴期的工艺与传统

文化城市

文化城市