我主张首先学中国的历史学方法,不抛开历史的传统,同时也要借鉴国外的方法……我们搞中国美术史,既要继承,又要发展,至于吸收多少外来经验,要视情况而定。我没有胆量处处破坏传统,只求在传统基础上不断积累、不断补充一些新的内容。

——金维诺

郑:为什么您最初的文章都是有关敦煌的?

金:50年代蔡仪先生在美院主持美术史教学的准备工作,参加中国美术史备课的有王逊、刘凌沧、郭味蕖、常任侠先生等,还有外校的一些老师参加讨论。不久,蔡仪先生去了北大,中国美术教材由王逊先生主持,刘凌沧后来自己写了《唐代人物画》,郭味蕖整理出版了《中国版画史》。当时有外校来进修的,王逊让我接部分美术史课,管进修班。我很为难,不想拿已有的教材照念,我当学生的时候就不满足于这种方式,我希望有两年时间先熟悉一下材料,接触些实际的东西。

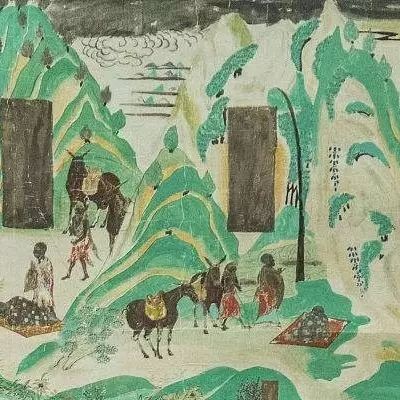

那时看博物馆的东西很困难,我便提出到敦煌搞调查。敦煌石窟一千多年发展不间断,这对于了解佛教美术的发展以及其它方面都会有帮助。当时副院长王曼硕同意我的请求。在1957年建系之前,我每年都到敦煌住两个月。我们1955年去了一个考察组,有俞建华、洪毅然等先生,也有画画的刘凌沧、韦江凡先生。第二年我单独去。去敦煌前,我事先读了国内外有关文章,包括伯希和的《敦煌图录》和松本荣一的《敦煌画之研究》,作了准备。松本荣一没有去过敦煌,只是根据伯希和的图录就写了本书,很不容易。但他只是根据图片了解内容,有局限。我感觉搞经变或者其它题材的研究,不看实物不行。那时敦煌研究所常书鸿所长为我们提供了非常好的条件,可以自由参观、临摹、拍照,这样的机会是很难得的。由于对敦煌的洞窟比较熟悉,我开始写经变题材的时候,在松本的基础上突出了历史的发展过程。例如我写的维摩变就注意了对这一题材演变过程的考察。我开始在《美术》、《文物参考资料》发表了一些文章,在《文物参考资料》上只发表了维摩变和劳度差斗圣变。当时敦煌的同志除了常书鸿先生之外,大多在搞临摹,工作很忙。后来敦煌所的同志开始写研究文章,我就不多发表有关敦煌文章了。我研究敦煌是为了熟悉材料,发表文章不是目的。但从那以后,我一直还在继续关心这方面的研究。

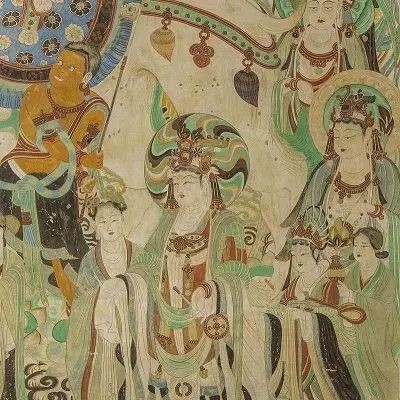

佛教艺术在美术史上占重要的地位,实物保存状况最好。书画虽有些传世品,但是石窟和寺院的东西更丰富,这对于了解整个中国美术史的发展有帮助。如果搞中国美术史不搞佛教艺术,就放弃了一半的材料。

搞敦煌研究要重视文献和实物的结合。例如,我很重视敦煌文书,它为了解佛学思想的发展和石窟的修建以及艺术的研究会提供重要线索。如腊八燃灯的卷子就值得重视,因为在敦煌艺术发展的过程中,有许多僧人住在那里,他们的活动和敦煌的艺术是相关的,这个卷子正好反映了这方面的情况。还有一些反映修建石窟的文献材料,这些材料是最直接地反映了石窟修建情况,搞敦煌艺术的人不搞文书研究是不行的,要善于利用这些材料。

李:我顺便请教您一个具体的小问题。您对敦煌洞窟的分布一直很注意,最近您又通过金统二年的卷子比定出它与465窟独煞神堂壁画内容的关系,意义重大。您觉得当时敦煌地区会使用黄巢的年号吗?

金:当时敦煌在吐蕃占领下,一般都用藏族纪年的方法。这是一个画工的手记,甚至可能是外来工匠的笔记,错字非常多,他会根据自己的方式纪年,不能强求他按当时一般的文人去做。我们首先要看金统二年的书体是否与卷子字体一致,我特别注意了书体的风格,它们是一致的,没有造假的痕迹。从卷子上画的头像看,时代特征也相符。可见这个卷子是可靠的。

李:您这几年比较关注藏传佛教美术的问题,也带了这个方向的博士研究生。您怎样看待这个课题的意义。

金:中国是多民族的国家,中国美术不光是汉民族的美术。研究中国美术史就要研究各民族的美术,特别是藏族美术。国外对西藏的关心有各种目的,对西藏艺术的考察是掠夺性的,重要的艺术品如早期的唐卡和金铜佛大部被运走了。我们要建立自己的藏学体系,包括西藏艺术史的研究。佛教和佛教艺术都是直接或间接地来自印度的影响,不论是中国、朝鲜半岛、日本或东南亚都是如此。谈到中国佛教艺术、日本佛教艺术前面都不会特别加印度两个字。可是一谈到我国藏区的艺术,为什么总是写上印度-西藏呢!我认为这是别有用心的。我研究藏传美术,目的是要搞清楚这一地区佛教美术的发展问题,他们到底是外来的还是具有本土的发展体系,我们要探讨藏族艺术的高度成就、世代藏族艺术家的贡献。要重视象雄地区的资料,可能对解决这样的问题有帮助。我研究新疆艺术也是这个目的,要研究我国古代多民族艺术的发展。

郑:现在考古发现的资料日新月异,这些资料所反映的问题层面很多,但您为什么一直很关注样式的问题?

金:古代的美术史著作文字很简要,需要深入体会。如《历代名画记》上张彦远提到“四家样”,我一直很重视,这不是他一人的看法,是当时对佛教艺术发展样式的概括,我就注意追寻这些样式的实际状况和影响。如对“曹衣出水”,就有一个认识的不断深化过程。我最早认为天龙山造像稠迭的衣纹是最有代表性的“曹家样”,但看到了青州发现的造像以后,我意识到衣纹稠迭并不是最有代表性的特征,“曹衣出水”,关键在于“出水”二字。青州北齐造像那种衣服紧贴身体的风格,正是“曹家样”的典型特征。“曹家样”是北齐才出现的概念,但稠迭的衣纹在新疆出现更早,那时候为什么不叫“曹家样”?所以我的看法就逐步改变了。美术史研究注意样式的发展,同时也要重视考古发现中的其它相关问题。

李:曹仲达来自中亚曹国,那么他的风格为什么没有首先在邺城出现,而是先见于青州?您如何解释“曹家样”的传播路线问题?

金:曹仲达是北齐画家,但史书上谈到他的师承时都涉及南朝画家。所以“曹家样”不一定直接从西北来,也可能经过南朝再来北方。江南早就与印度支那地区有文化交往,齐梁时期来往更多,佛事上的交流也渐趋频繁。而中亚曹氏也有来自日南的,与曹仲达也可能有一定关系,这都可以启发我们的思路。我们现在能够看到的柬埔寨和泰国的造像有的年代较晚,但是衣服贴体的风格与青州是接近的。而青州海路交通便利,东晋法显就是沿海路从南方过来的。从保利博物馆的藏品看,青州造像已见到的最早纪年是正统四年(公元507 年),这尊造像也具有南朝影响。我在谈到曹仲达时,强调他的师承关系,就是说,他也接受了齐梁画风的影响,可能与从南方来到北齐有关。而青州又是先后归属南朝与北朝管辖过的地方。

郑:您认为传统的书画研究怎样再向前推进?

金:书画的研究目前也还有许多事可以做,研究书画仍然要重视与考古材料的结合。特别是唐代以前的资料,要尽量利用考古发现,如湖南出土的战国帛画、新疆出土的伏羲女娲画像,阿斯塔那的唐墓绢画,时代可靠,都是当时的原作,对于比照传世作品有重要意义。我认为《纨扇仕女图》基本上是周昉的作品,一个是有着录依据,另一重要原因是因为它们和唐代墓室壁画的风格对得上,年代没有问题。《簪花仕女图》是周昉风格的作品,而和五代墓室壁壁画很相近。搞书画也要注意敦煌艺术,例如书法,敦煌就有大量的材料,既有文书也有壁上的题字。壁画中千佛的题名,字写得极好。研究书法放弃对这些东西的考察,太遗憾了。后期绘画的研究也要重视利用卷轴画以外的资料,如道观和寺院的壁画。研究元代的人物画,就不能不利用永乐宫壁画和水陆画的资料。宋元以后从事书画的文人很多,因此,对诗文集的阅读也很重要。

郑:谈到画家的个人风格,您在研究南朝《竹林七贤与荣启期》砖画时,认为与戴逵的作品有关,北齐娄叡墓壁画,也联系到了杨子华的《北齐校书图》。当然其它的学者也有不同的看法,有些问题似乎没有最后的结论。是否研究画家个人的风格,目的还是要探讨一种时代或地域的风格?

金:对,正是这样。关于《七贤图》虽戴逵和顾恺之都画过,但戴画得较早,顾恺之还专门评述过戴所画的《七贤图》。因之认为砖画七贤图与之有关。

李:随着对外学术交流的开展,我们美术史界介绍引进了一些西方美术史学的理论与方法。当前有许多年轻人,也包括我们,对于这些理论和方法有很大的兴趣。您是否可以对此谈一点看法?

金:从顾恺之开始,中国美术史学的发展有一千多年的历史,我们要认识到这个成就,从中吸收营养。但传统的中国美术史只局限在绘画和书法上,近代意义上的中国美术史学科建立是较晚的。它作为一个近代学科,是从翻译国外的东西开始的,比国外晚起一步。所以,我们既要继承传统,同时又不能不注意吸收国外的经验。

但是现在有一种现象,似乎不抛弃传统,就无路可走了,好象美术史不找另一条路子,就无事可做了。我觉得如何继承传统,如何在此基础上发展,仍然是一个重要的问题。一切从头来是不行的,墨守传统而不图发展,也是不行的。我主张首先学中国的历史学方法,不抛开历史的传统,同时也要借鉴国外的方法。但国外有些提法,比如做美术史要不要搞文献,问题提得很怪。在这一点上,我是趋于保守的。如果不借助文献和考古材料,那怎么搞美术史?我们搞中国美术史,既要继承,又要发展,至于吸收多少外来经验,要视情况而定。我没有胆量处处破坏传统,只求在传统基础上不断积累、不断补充一些新的内容。

李:金先生,对您的这次采访,我们是受到了中山大学《艺术史研究》杂志的委托。您已经给了这份新刊物很大的支持。下一步中大还有计划在美术史研究方面继续向前发展,请问您对此还有什么建议和期望?

金:现在美术史系大部分建在美院,但这不代表今后的发展道路。我建议实行双轨。在综合性大学办这个专业,很有必要。因为他们文史师资雄厚,资料丰富,学术视野开阔,有着许多有利的条件。中山大学要发展美术史方面的研究,我特别赞赏。我也希望尽一切可能支持你们的工作。要将这个学科牢牢建立在史学的基础上,吸收考古学的成果,继承传统,不排斥外来的经验。在这一点上,我与姜伯勤教授的想法是相近的。我希望美院美术史系也多与你们交流。

我们这一代人从事这项工作的基础和条件本来就不好,中途又遇到了很多的干扰。反右运动时,美院闹得很厉害,王逊先生当了右派,我也受了处分,系也停办了,学生大都转了系或转了校。这一事业在“文革”中再遭磨难,蒙受了很大的损失。走到今天,很不容易啊!

抗战期间,我在四川江津县德感坝村,从这个村子到县城去要渡河。摆渡人从河的这边到河的那边把行人送上路,从日出到日落,日复一日,从不间歇。这些人的工作很简单,他们在那个时代社会地位很低下,但是,没有他们不行。我那时很感慨,心想,要做一名摆渡人,也是贡献。为此我还写过一首诗。

郑:您还记得那首诗吗?

金:差不多都忘了。我小学学写旧诗,中学又写新诗,这一首就是新诗。我只记得这诗的最后几句的大意是:“…官山在暮色中归宿。架船人的浆把行人送上路,把自己从黎明送到夜尽头。”诗的调子有些低沉,但是我确实觉得,这样的人,也是不能缺的。我认为自己能做个摆渡人、做块后来人的垫脚石就不错,通过我的工作,其它人能够继续向前走,我就尽到责任了,我只能起到这样的作用。我已经77岁了,能做的事情很少了,你们年轻,可做的事情很多,希望你们努力。

全文完,发表于《艺术史研究》(第3辑,中山大学出版社,2001年)。

郑岩

中央美术学院图书馆馆长 教授

李清泉

广州美术学院艺术与人文学院院长 教授

相关链接:

美术遗产

文化城市

文化城市