今年上半年,我在党溪村探访时,向村民了解该村的风俗民情后,村民盛情地邀请我在中秋节时来观赏游“火老虎”活动。据悉,这是流传于临川西部独有的传统民俗活动。

每年中秋时节,党溪村里便会组织搭台唱戏或放映电影活动,宗亲从全国各地赶回村里,与父母兄弟团聚,共叙亲情。

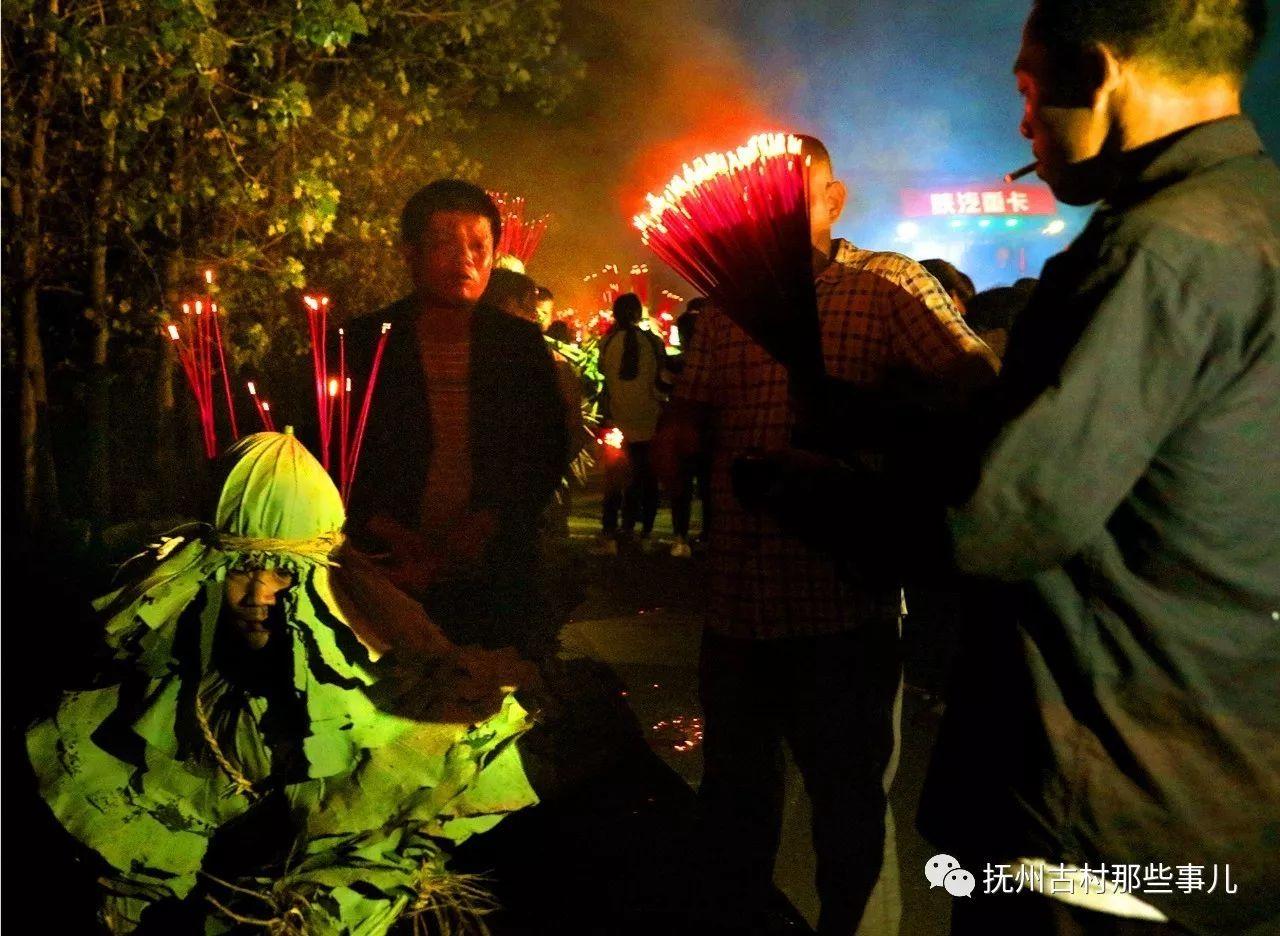

村里还有一件更重要的民俗活动——游“火老虎”,据村里老人介绍,“火老虎”是一种驱魔辟邪,保一村人平安的民俗活动,已经传承了数百年。

八月十五中秋之夜,村里熊氏各房选出20岁上下的年轻人装扮“火老虎”。

火老虎原材料主是由莲叶、草绳,将莲叶绑在头上、身上和手臂上,再插满线香,扮成老虎形状。

再过几年,我也是一只“火老虎”!

全村男女老少一起围观。

现场直播,分享给亲友。

火老虎还吸引了城里的人和媒体记者观赏。

然后“火老虎”们集中在公路旁,一字排列,由族人点燃香火。

一壮士手舞三叉,在前面开路,身上插满点燃线香的“火老虎”在夜色中奔跑,虎虎生威,震撼人心。

此时,路旁沿村落数十支烟花齐放直指天空、花炮升腾五彩斑斓,孩童们跟随火老虎队伍飞奔而行,欢呼声,呐喊声震山撼岳……整个村庄沉浸在佳节喜庆氛围中,老少欢呼雀跃,一派太平盛世景象。火老虎沿公路进村后,在村内每条巷道里穿行,所到之处,家家户户点燃炮竹香火迎接,队伍游遍全村,驱魔辟邪,迎祥纳福。

最早引起我关注的党溪村,是因为保存有四座明代牌坊的缘故。

最早引起我关注的党溪村,是因为保存有四座明代牌坊的缘故。

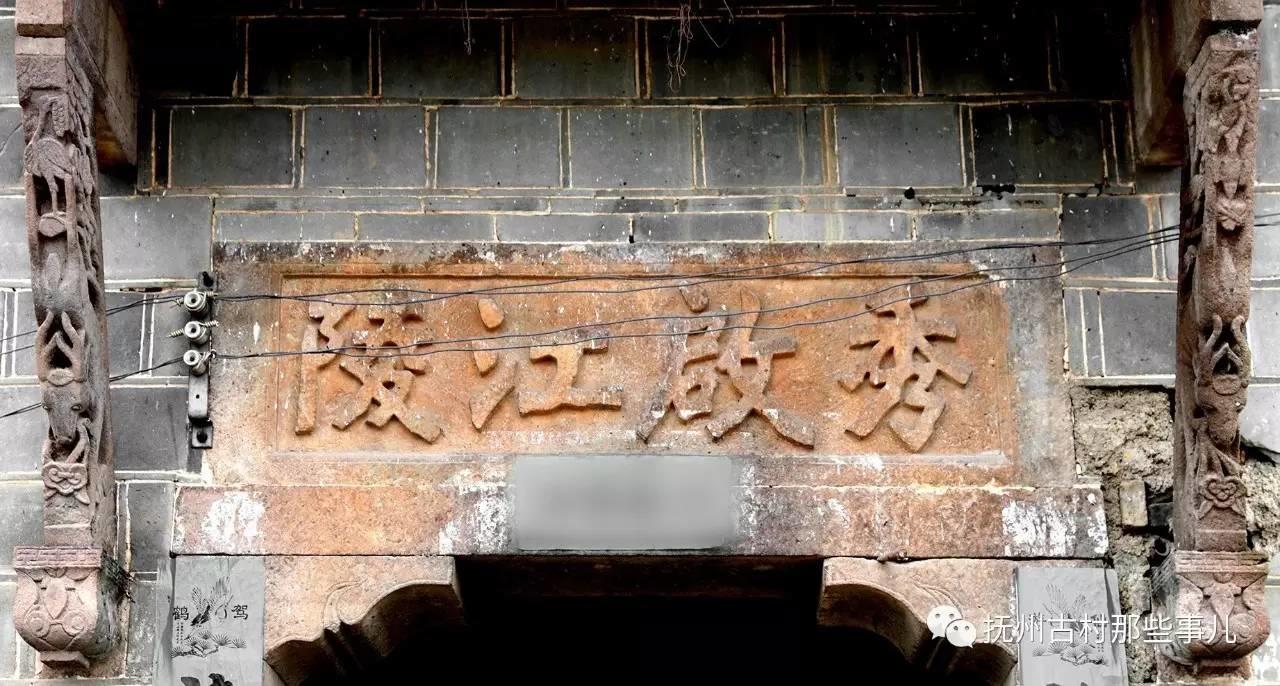

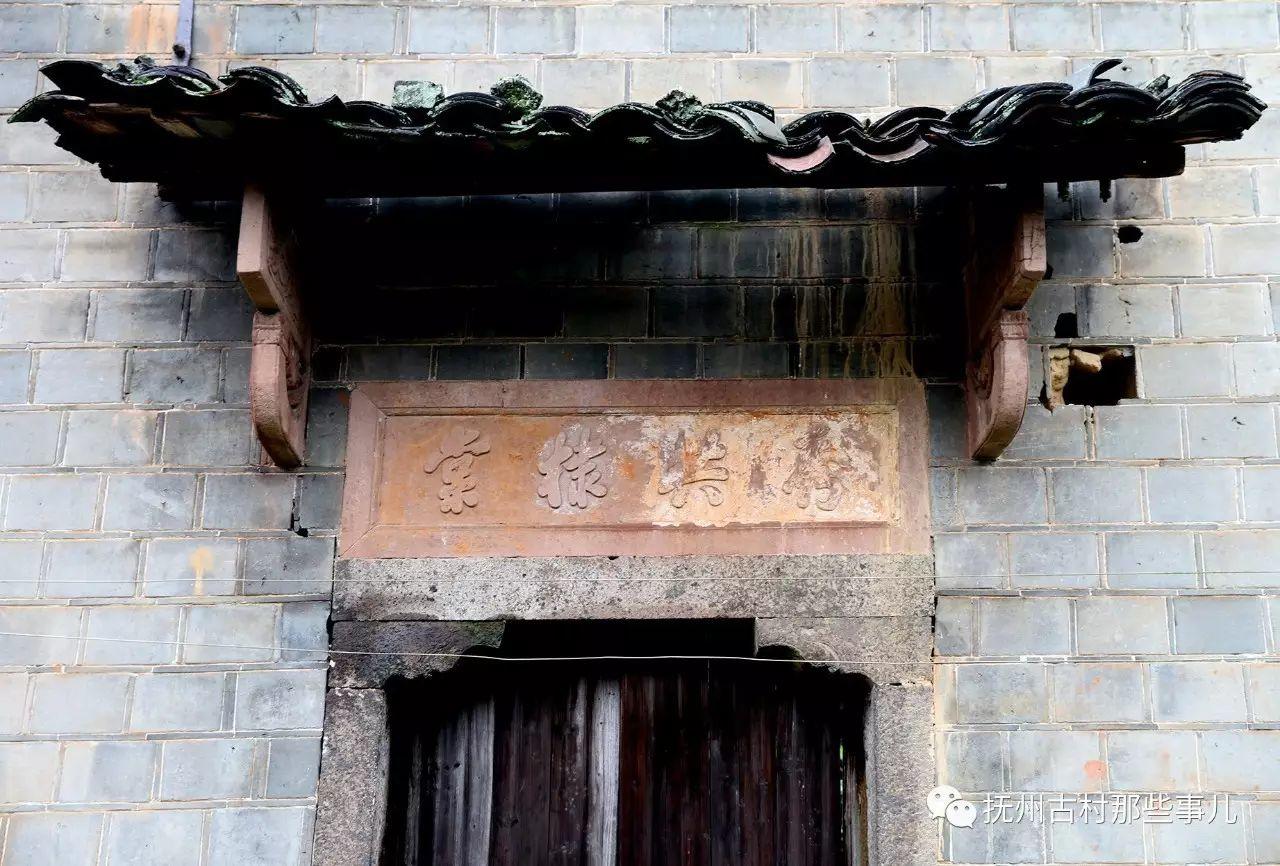

“秀启江陵”这是熊氏堂号。党溪村是一个风水宝地,村南有狮山、龟山,村北是虎山、象山,逶迤形成后龙山,门前是一条清澈如玉带般的溪水,诸山挡溪水,因此名挡溪,后易名为党溪。

“秀启江陵”这是熊氏堂号。党溪村是一个风水宝地,村南有狮山、龟山,村北是虎山、象山,逶迤形成后龙山,门前是一条清澈如玉带般的溪水,诸山挡溪水,因此名挡溪,后易名为党溪。

党溪由来有两种说法,70岁的村民熊水根多次参加修谱,他认为,党溪熊氏为明代中期由丰城横岗迁来,始祖为熊晚翠。另据1985版《临川地名志》记载:党溪原为刘姓居住,宋理宗期间,丰城横岗人熊道循入赘刘氏,后熊姓后裔在这里繁衍栖息,人丁兴旺,逐渐形成熊姓独一姓氏村落。

党溪由来有两种说法,70岁的村民熊水根多次参加修谱,他认为,党溪熊氏为明代中期由丰城横岗迁来,始祖为熊晚翠。另据1985版《临川地名志》记载:党溪原为刘姓居住,宋理宗期间,丰城横岗人熊道循入赘刘氏,后熊姓后裔在这里繁衍栖息,人丁兴旺,逐渐形成熊姓独一姓氏村落。

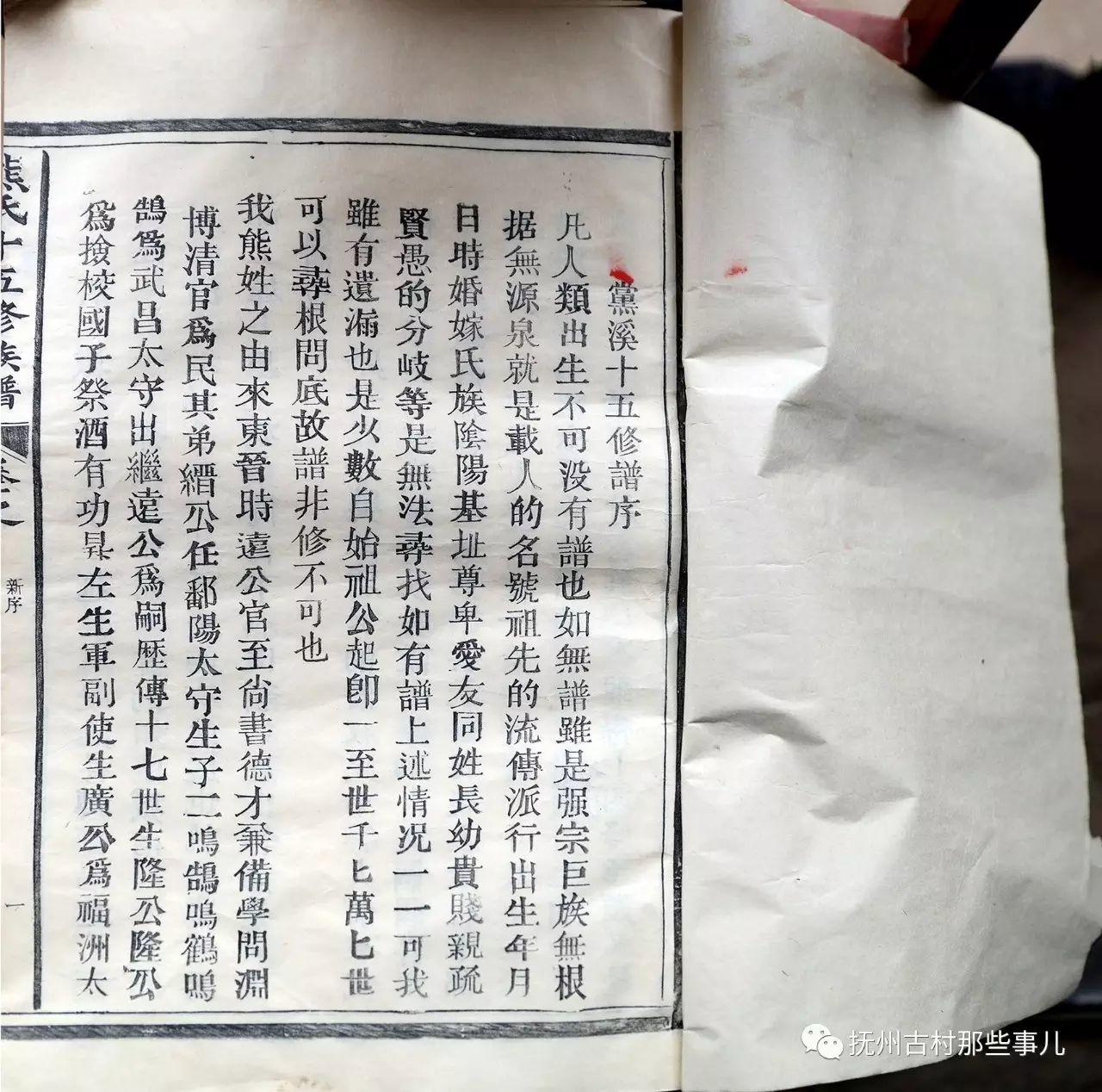

我最早是在2011年由镇干部带领踏访党溪的。在新朋老友的帮助下,得以观看党溪村谱,获得了党溪比较准确的信息。

我最早是在2011年由镇干部带领踏访党溪的。在新朋老友的帮助下,得以观看党溪村谱,获得了党溪比较准确的信息。 从党溪四座牌坊史料上看,牌坊均与明代村人熊吉有关。

从党溪四座牌坊史料上看,牌坊均与明代村人熊吉有关。

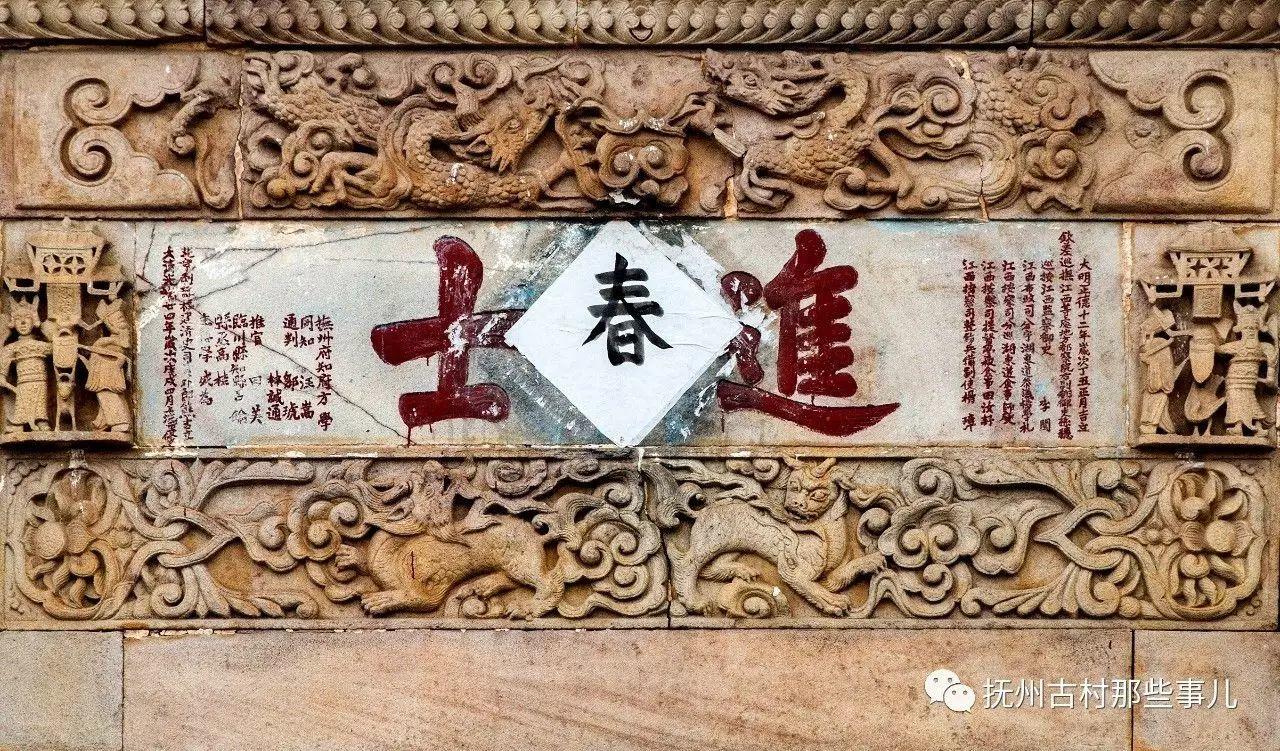

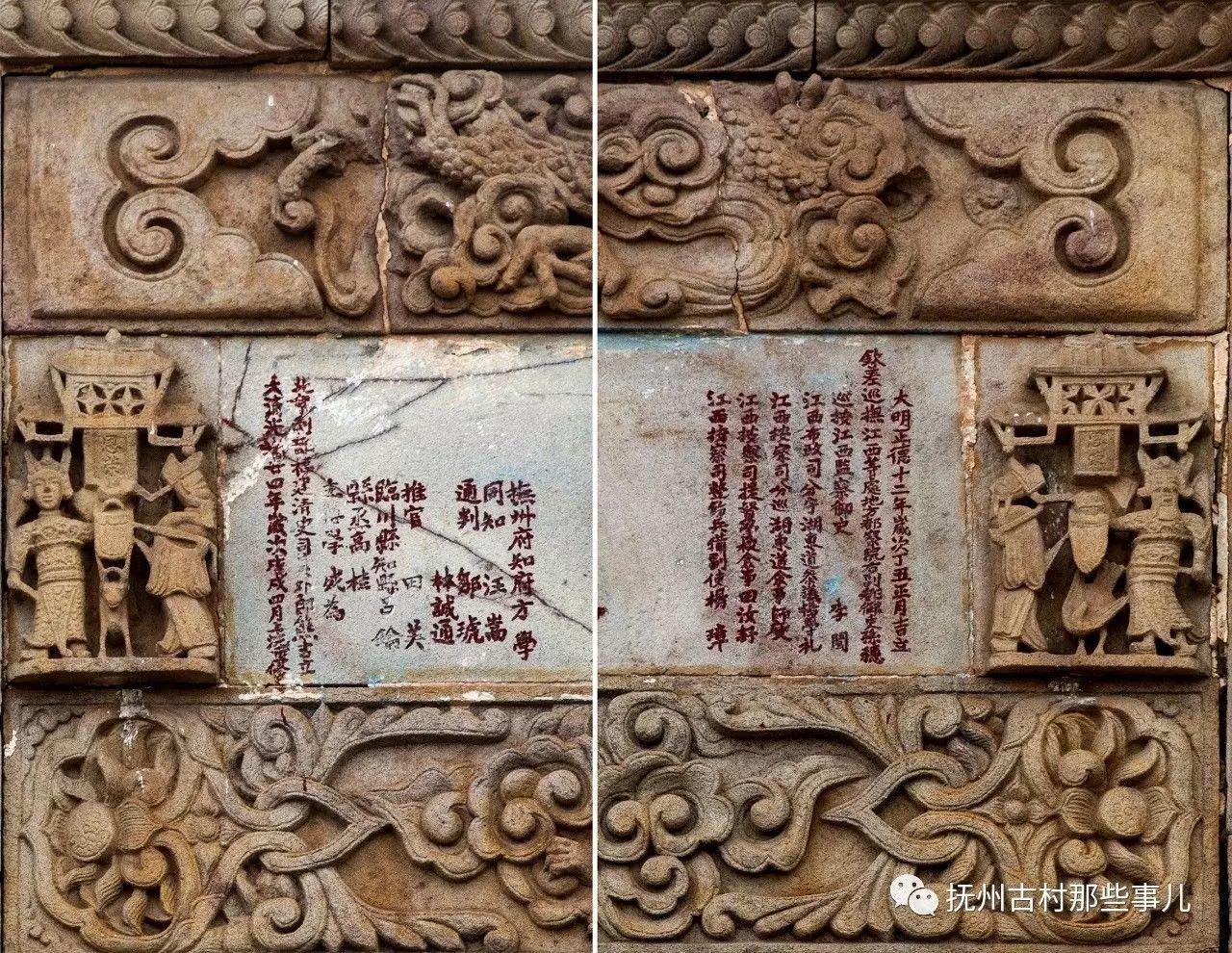

党溪宗谱记载,熊吉明嘉靖戌午科乡试、乙未科进士,先后在河北枣强县、徽州歙县任知县,后任广西清吏司主事,调兵部职方司主事,后升兵部员外郎。进士牌坊是在明正德十二年(1517年)首建,时钦差巡抚江西等处地方督察院右副都御使孙穗,抚州知府方学,同知汪嵩等一班官员纷纷为牌坊题字。

党溪宗谱记载,熊吉明嘉靖戌午科乡试、乙未科进士,先后在河北枣强县、徽州歙县任知县,后任广西清吏司主事,调兵部职方司主事,后升兵部员外郎。进士牌坊是在明正德十二年(1517年)首建,时钦差巡抚江西等处地方督察院右副都御使孙穗,抚州知府方学,同知汪嵩等一班官员纷纷为牌坊题字。

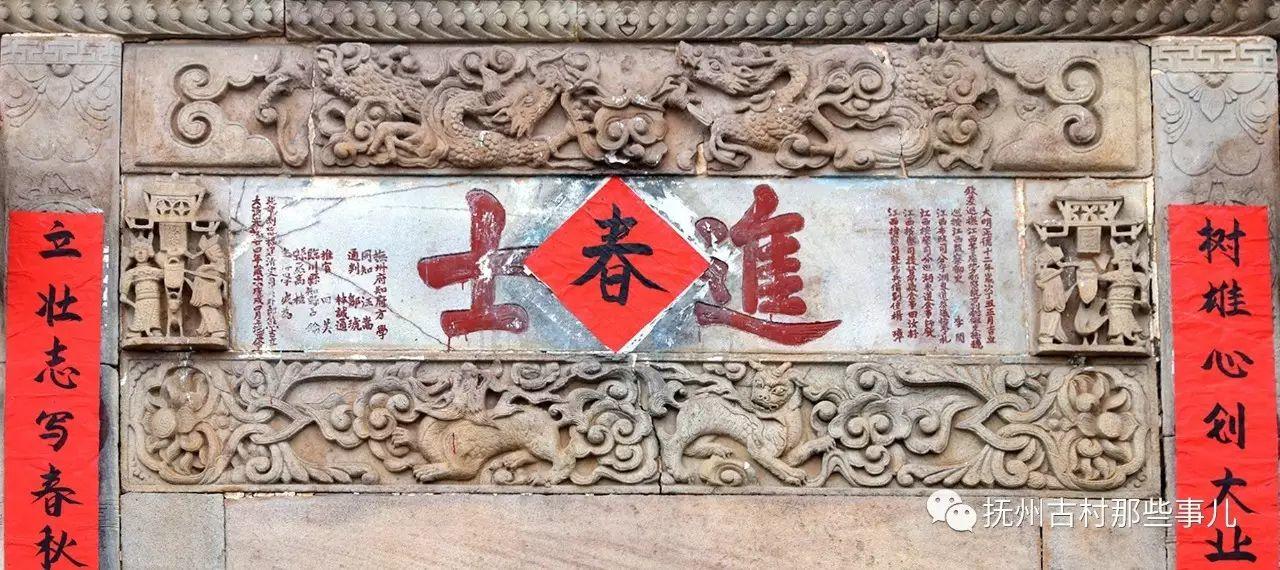

由此,“进士”牌坊成村中的总门坊。明清时期,熊氏又有熊懋英、熊攀龙入士,于是村民在进士牌坊之侧立“世进士”牌坊。

由此,“进士”牌坊成村中的总门坊。明清时期,熊氏又有熊懋英、熊攀龙入士,于是村民在进士牌坊之侧立“世进士”牌坊。

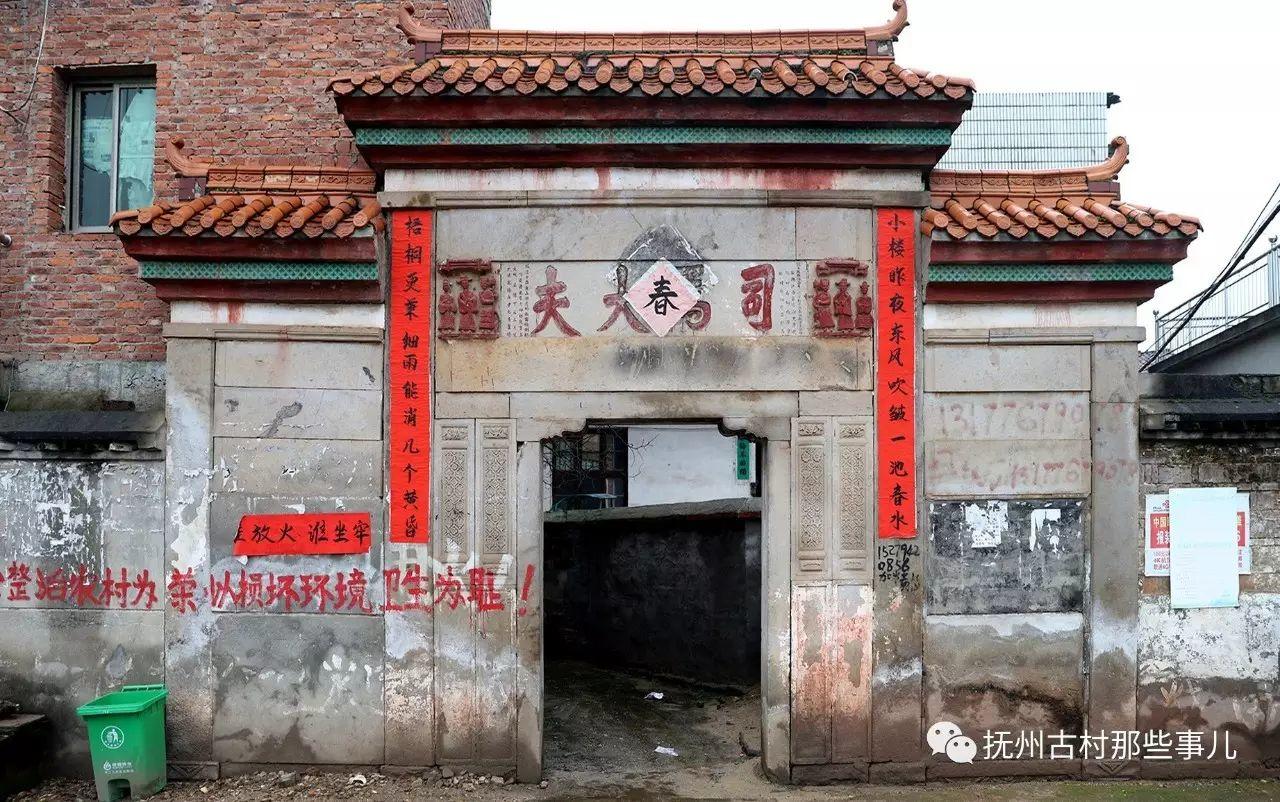

以后,又立“清朝甲科”牌坊。而村北“司马大夫”牌坊也是纪念熊吉而建。四座牌坊均选用上好青石料,坊殿浮雕“鱼跃龙门”、双狮戏珠以及花卉草虫等图案、戏曲故事,雕刻工艺精湛。

以后,又立“清朝甲科”牌坊。而村北“司马大夫”牌坊也是纪念熊吉而建。四座牌坊均选用上好青石料,坊殿浮雕“鱼跃龙门”、双狮戏珠以及花卉草虫等图案、戏曲故事,雕刻工艺精湛。 “理学名家”这栋宅邸有官厅的气势,可惜破败了。

“理学名家”这栋宅邸有官厅的气势,可惜破败了。 “秀共隶棠”是连体的两栋建筑。

“秀共隶棠”是连体的两栋建筑。

因年久失修,这两栋民宅均已坍塌。据熊水根介绍,村中原本有五座牌坊,但有一座因失火而毁。这座牌坊是为清代一武举人立的,据说武举人力大如牛,两胳膊可各夹起一石狮,健步如飞,皇上便将石狮赏了这位武举人。

因年久失修,这两栋民宅均已坍塌。据熊水根介绍,村中原本有五座牌坊,但有一座因失火而毁。这座牌坊是为清代一武举人立的,据说武举人力大如牛,两胳膊可各夹起一石狮,健步如飞,皇上便将石狮赏了这位武举人。 是否就是这两只石狮呢?据文物专家的观察,这对石狮应该明代的建造艺术风格,他们原来一左一右立在“进士”牌坊下,造型非常可爱,工艺十分精致。但听说是被盗了。我这是在2011年拍摄的。

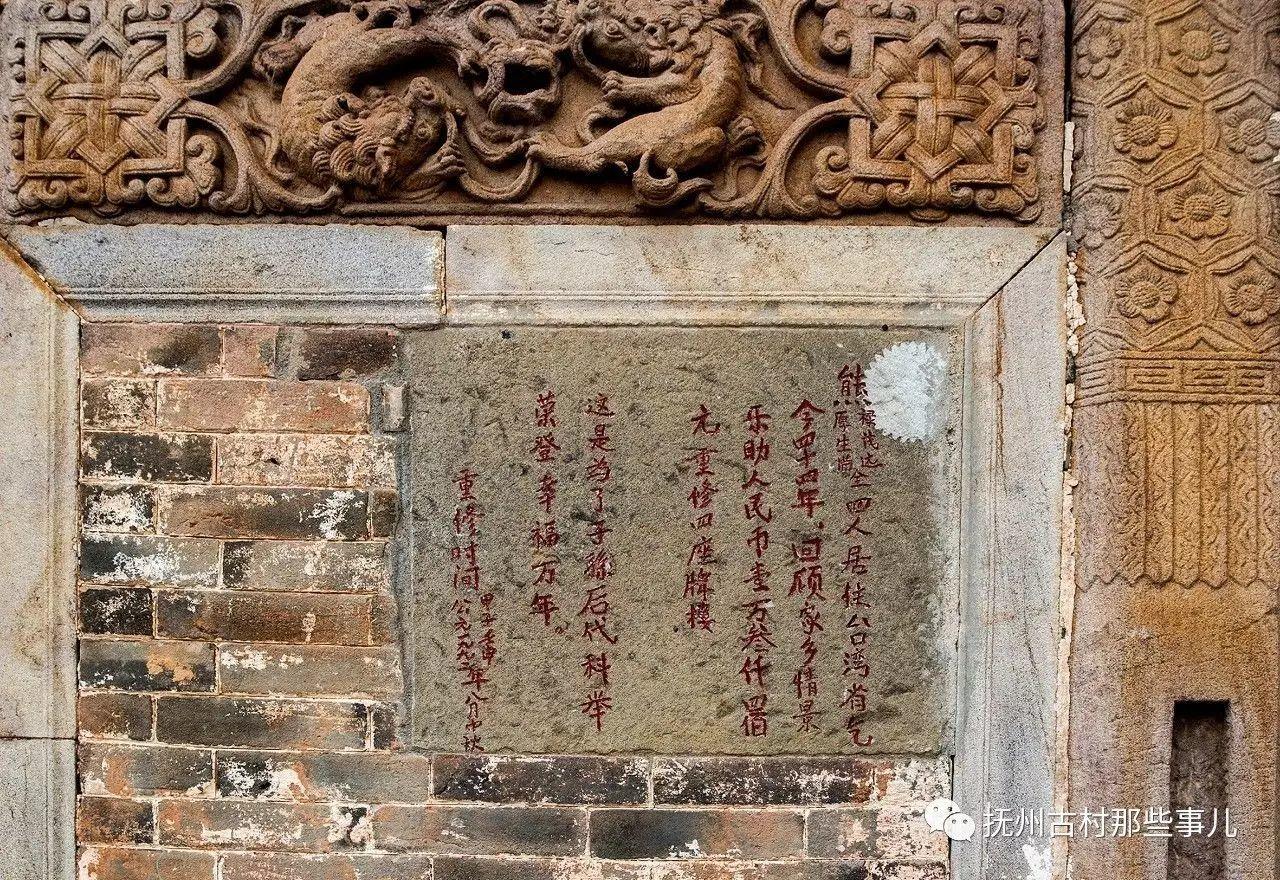

是否就是这两只石狮呢?据文物专家的观察,这对石狮应该明代的建造艺术风格,他们原来一左一右立在“进士”牌坊下,造型非常可爱,工艺十分精致。但听说是被盗了。我这是在2011年拍摄的。 仔细观看“进士”牌坊,发现牌坊的右下方有一块石板铭刻文字:“1992年,熊厚禄、熊生茂、熊满远、熊全四人,居台湾44年,捐款1.3万重修四座牌坊,为子孙后代科考兴旺。”原来熊厚禄等四人在解放初前往台湾,40多年后熊厚禄四人先后回乡祭祖,见“进士”牌坊等年久失修,熊厚禄首倡捐款兴修牌坊,得到了其他三人的响应,为了不增加村民负担,四人捐赠了全部维修费用。四人的义举在村民中得到了高度赞扬。

仔细观看“进士”牌坊,发现牌坊的右下方有一块石板铭刻文字:“1992年,熊厚禄、熊生茂、熊满远、熊全四人,居台湾44年,捐款1.3万重修四座牌坊,为子孙后代科考兴旺。”原来熊厚禄等四人在解放初前往台湾,40多年后熊厚禄四人先后回乡祭祖,见“进士”牌坊等年久失修,熊厚禄首倡捐款兴修牌坊,得到了其他三人的响应,为了不增加村民负担,四人捐赠了全部维修费用。四人的义举在村民中得到了高度赞扬。 牌坊后面有多处修缮铭文。据该村村谱记载,500多年来,村民共四次捐款兴修“进士”等牌坊,使得村中这一文物得以完好保存。

牌坊后面有多处修缮铭文。据该村村谱记载,500多年来,村民共四次捐款兴修“进士”等牌坊,使得村中这一文物得以完好保存。 这口古井清澈甘甜,据说是开基时挖掘的,至今还在为村民饮用。

这口古井清澈甘甜,据说是开基时挖掘的,至今还在为村民饮用。

后山的这棵株树,是党溪村的风水树,受到严格保护。

后山的这棵株树,是党溪村的风水树,受到严格保护。

始发于微信公众号:抚州古村那些事儿

文化城市

文化城市