龟姐说:园林乡愁团是一群来自北京林业大学城市规划专业的孩子们,他们利用暑假时间寻访自己的家乡,在行走中挖掘城市背后正被淡忘的文化。

胡同里不只有漂亮的院子和房子,更有人。是胡同里每个平凡或不平凡人的故事,构成了这一条条有血有肉的胡同,砌起了老北京的乡愁。今天,让我们看看都有哪些历史名人曾经在史家胡同度过跌宕起伏的一生?

历史名人与史家胡同

(编辑:李玥,全文原载于微信公众号“园林乡愁实践团”,长按文末二维码关注。)

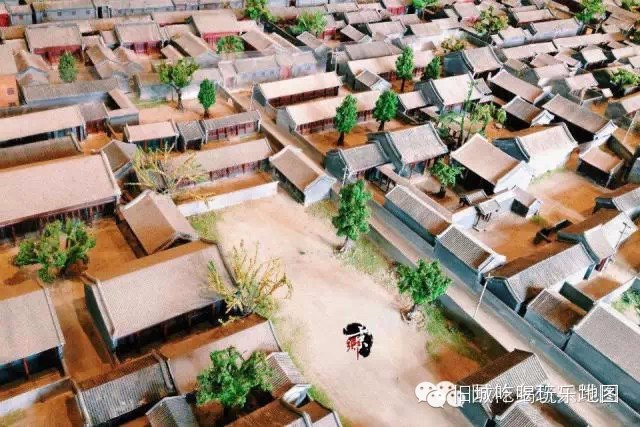

人们常说,北京的胡同承载着北京的历史,每一条胡同都有一串故事。随意推开一扇大红门,就会于不经意间走进一段历史。史家胡同亦是如此。

史家胡同的领袖风度

1974年3月21日,一位衣着质朴的中年老人从青砖黛瓦的史家胡同家动身,步行穿街过巷来到灯市东口的北京166中学为女儿开家长会。 这时,一位学生家长、老工人李德茂走进教室,紧挨着坐在他身边。“你是做什么工作的?”他微笑着同老李打招呼,和他拉起了家常话。老李觉得这位家长十分忠厚,谈话亲切,就问:“同志,你贵姓?”“我姓华!”老人没有听清楚,又问了一句。他就沾着唾沫用右手指在左手掌上边写边说:“中华的华”。这就是时任国务院副总理的华国锋。华国锋前主席从湖南调京工作,主政中央之前,在史家胡同居住过一段时间。曾经有民众经过史家胡同时亲眼见过华国锋带着两个穿蓝色便衣的保镖在胡同里行走。上世纪70年代,有关华国锋艰苦朴素的传闻,便在街谈巷议间传开了。谦逊低调的华国锋主席为质朴含蓄的史家胡同增添了浓墨重彩的一笔。

史家胡同的邻里关系

胡同中间位置有一座四合院,灰白墙,铁皮门——这便是中华人民共和国原副主席荣毅仁同志的家。面粉大王、棉纱大王、红色资本家、中国首富,人们曾经用这些词汇来描述荣氏家族以及荣毅仁本人,但这个家族早已不能简单地用商业阶层来概括。 1956年,荣毅仁将一个商业帝国的财产上交政府,次年1月,时任上海市市长,国务院副总理的陈毅,受毛泽东之托,专程到上海为荣毅仁“助选”,之后,荣毅仁就任上海市副市长,时年41岁。 毛泽东的评价是,“荣家是中国民族资本家的首户,中国在世界上真正称得上是财团的,就只有他们一家。” 荣毅仁因此被称为红色资本家,这是他传奇人生的关键词。凭借着一种超乎常人的睿智,他在支撑一个庞大家族的同时,参与和推动时代进步。

可是就是这样一个传奇人物,却没有冷冰冰的孤傲气息,总是关心着身边的街坊邻里。听老邻居们回忆说:荣毅仁每次都是在大院内坐进车,回来时在院里下车,但看到大院门口正好有邻居老人在时,下了车就不会径直回房了。 他会转过身走到门口,笑着摆着手跟大家打招呼,慈眉善目的,比普通人还热情。邻居们还讲述了2003年正月初九,住在这个丁字路口的一个四合院失火,一开始火势就很大,周围的居民势单力薄正着急时,这个深宅大院的门打开了,一群武警官兵冲了出来,个个手持灭火器,三下五除二就把火给控制住了。每年十月,北京市的募捐月,荣家大院的警卫就会送来许多钱物……一件件小事,为史家胡同增添了温情脉脉的一笔。

史家胡同的家庭记忆

史家胡同51号院,可以说是史家胡同里公众关注度最高的院落。这里曾是被称为“毛泽东青眼有加之师友”的章士钊先生的旧宅,前外交部长乔冠华与章士钊之女章含之结婚后,也曾居住在这里,章含之的女儿、文化名人洪晃也是在这座宅院里出生的。一家三代名人在这里留下了许多美好的回忆。51号院是一座典型的官邸式四合院,大气、庄重。它前后应该是三个院落——前院、中院和后院,中院是主院,前院和中院之间的南北双朝向的一排房子是穿堂,历来的大官大概都用来作接待来客的前厅,后院是附院。当年不知清朝哪位大官在这里住时,东边还有一个偏院。随着时代的变迁,偏院成了一个大杂院,与主院完全脱离了,那里现在住了十几户人家。从今天的景观,不难想象当年这个四合院有多么大的气派!

解放后,章士钊与他的第二夫人奚夫人和儿子章可、养女章含之于1949年11月由上海迁居到北京。起初,章士钊在北京没有住处,他们全家住在东四八条54号好友朱启钤的家中。周总理了解情况后向毛主席请示,将史家胡同51号院赠与其,以感谢他对共产党的帮助和合作。章含之在《跨过厚厚的大红门》一书中回忆,有一次,洪晃把章含之缝纫机里的东西弄丢了,章含之说:“你再把我的东西弄丢了,我就揍你”。那个时候洪晃也就是四五岁,她就一边跑,一边喊:“爷爷,妈妈要打我。”章士钊从屋子里颤颤悠悠就出来了,洪晃一下子躲在他的背后。章士钊冲着章含之说:“宝宝(章含之乳名),从小我们没有打过你一下,你今天要是敢打妞妞,我就打你”,弄得章含之啼笑皆非。80多岁的老头子,背后一个小孙女躲在他的大腿后面,做着鬼脸,又可气,又可笑。

史家胡同也正因章含之的著作《跨过厚厚的大红门》而声名鹊起,而2011年又因其女洪晃被外交部起诉而再次为人瞩目。如今,51号这个院落已经正式归属外交部所有,而失去了院落的洪晃,也带走了属于她的独家记忆。如今,虽然四合院的命运尘埃未定,但40多年以来,这座四合院随着它的主人经历着历史的浮沉,目睹了发生在这院子里的喜怒哀乐、生离死别。也随着院中的主人经历了荣耀与屈辱,经历了车水马龙的繁华富贵和门前冷落的世态炎凉。它已经随着那段历史,留在我们的记忆中。

史家胡同的文艺气息

1924年4月,印度诗人泰戈尔到中国访问期间,北大指派徐志摩和陈西滢进行接待。当时,陈衡恪、齐白石组织的北京画会要在凌叔华家的书房开会,凌叔华因为认识陪同泰戈尔访华的一位画家,便邀请他赴会。没想到徐志摩、陈西滢陪同泰戈尔也一起来了。凌叔华问泰戈尔:“今天是画会,敢问您也会画画吗?”泰戈尔便即兴在凌叔华准备好的檀香木片上画了莲叶和佛像。泰戈尔对凌叔华说要“多逛山水,到自然里去找真、找善、找美,找人生的意义、找宇宙的秘密。不单单黑字白纸才是书,生活就是书,人情就是书,自然就是书。”世界文学泰斗泰戈尔的到访为史家胡同平添了一丝文学气息。

如果说首都剧院是老人艺们登台献艺的第一线,那么史家胡同56号大院则是他们的大本营。1956年,在周总理的关怀下,首都剧院和人艺宿舍楼先后建成。宿舍楼就在史家胡同56号院,现在改为20号。论起对北京人艺的热爱,我们这些学生毕竟是局外人,人艺的职工却是如鱼饮水冷暖自知。第一任院长曹禺说,“我和剧院的一些老同志在这个剧院的天地里,翻滚了四十年。我甚至爱那空空的舞台。”梁秉堃是人艺的老演员,一级编剧,“曹头儿”的学生。那么谁是“曹头儿”呢,原来就是人艺最大的官儿,院长曹禺。梁秉堃很怀念当年的老领导们,在其著作《史家胡同56号》开篇就讲老人艺的优良传统,给领导起“绰号”:曹禺叫“曹头儿”,焦菊隐叫“焦先生”,赵起扬、欧阳山尊直呼其名,大家从没叫过什么院长、书记或导演。这个习惯一直保持到今天,“如果你参加人艺的一个会,大约是听不出谁是官谁是兵的。”人艺的职工,工作在一起,吃住在一起(人艺大院的筒子楼,厨房和厕所都是公用的),排练、演出大家都认真交流,没有私心杂念。那时候虽然没有企业文化的概念,但北京人艺的这种传统,却是最具战斗力最具魅力的企业文化。

史家胡同56号原是一处很讲究的三进大四合院,主院种了许多海棠树,大家管那里叫“海棠院儿”。1980年,剧院把史家胡同56号的排练厅和后花园拆除,盖了两栋新楼。虽然地界儿不大,但是人才辈出:堪称我国话剧界年龄最大、资格最老的女演员,终生忠诚于舞台艺术事业的表演艺术家叶子大姐、曾经主演了电影《我们俩》、情景喜剧《闲人马大姐》的金雅琴,还有她的老伴北京人艺的著名表演艺术家牛星丽,都曾住在这里。德艺双馨的老艺术家们为这条普通的胡同增加了文艺的味道。

俗话都说“一方水土养一方人”,但是一个地区的居民也会潜移默化地影响这一地区的氛围。正是由于众多名人的入驻,为史家——这一平凡朴素的小胡同,增添了不同的风味,使之成为如今的模样。

长按二维码关注“园林乡愁实践团”

旧城吃喝玩乐地图图文均来自作者本人工作和生活中的长期积累(如使用他人照片均已注明),作者本人享有全部知识产权。未经本微信公众平台正式许可与授权,任何个人与组织只可原文转发,同时须注明“图文引自旧城吃喝玩乐地图(公众账号:Plan_n_play)”。文中观点仅供参考,期待与您交流看法!

文化城市

文化城市