不知不觉中,我们“东四N条”系列就要进入尾声了(TOT~~)

今天压轴登场的是东四八条哦~八条是一条名人汇集的胡同,这里住过民国总理朱启钤、曾任外交部副部长的章文晋、三朝为官的章士钊、著名的教育家叶圣陶老先生。

重点来了,八条还是一个美食汇聚的胡同,据说还有北京城最好吃的汉堡哦~(这才是你们最关心的吧,偷笑~偷笑~偷笑~)

走过东四八条

东四八条养狗的人家不少,早中晚都见得着有人牵着狗出来遛弯,也有不栓狗绳儿的,倒没怎么听说过狗咬人的事儿。

这套“制服”挂在西口往东100米路北,可有些年头儿了,为什么挂在这儿,恐怕只有当事人明白。大檐帽上XH也让人颇费思量,新华邪?校花邪?还是笑话?夜里路过,赶上刮风,抽么冷子见着能吓一跳。

天儿好,不光大姐出来晒太阳,老老少少都会出来透透气。等天暖和了,象棋摊、麻将摊就都搬出来了,何况八条当年还有上谱的烤翅呐。石桥北口那个烤串摊儿,夏夜能摆出十几桌来。

八条汪真不少。

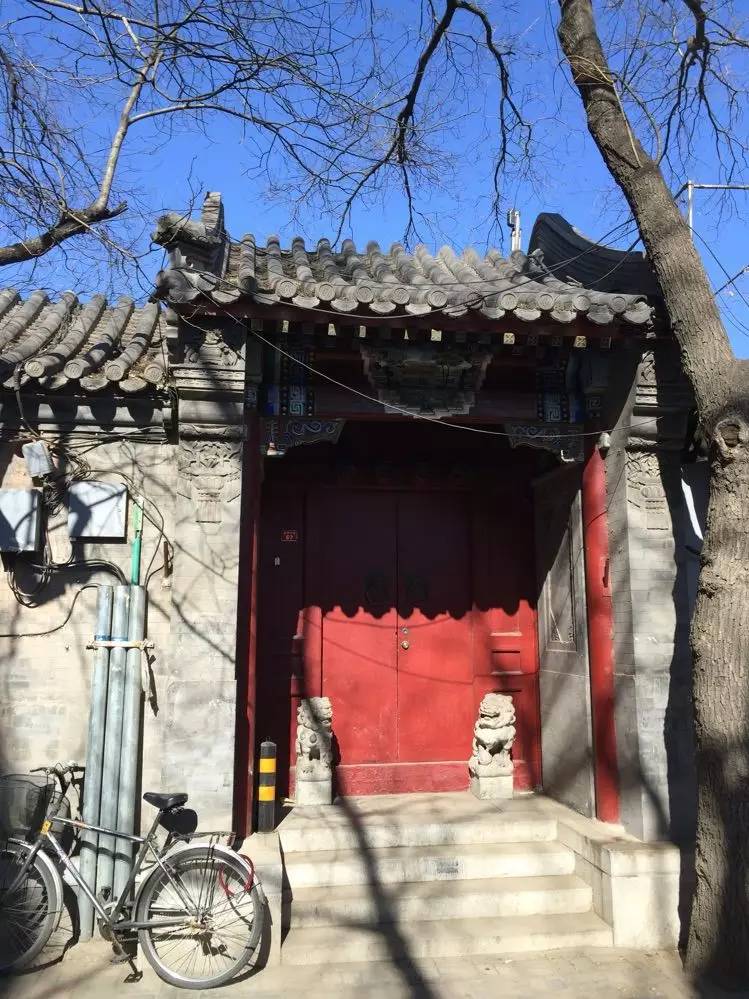

东四八条111号,旧时的门牌是54号,在胡同西段北侧,坐北朝南。街门为穿墙大门,开在东四八条109号和113号两院形成的夹道内,后墙砌在东四九条南侧。大门内建有“一字影壁”一座,院内现有房屋、游廊等建筑115间,建筑面积670余平方米。

由于这所住宅实际位置在其它住宅的后面,所以它的大门不是直接开在胡同里,而是向北凹进去了二三十米,即大门前面有一个不太长的小胡同。进了这个大门(现在这个大门已没有了)直对影壁,向东则又是一条胡同(也可以称院落)走到头则是一座高台阶的如意门,砖墙部分磨砖对缝,门上雕有花饰,很是讲究,这才是这所住宅的真正院门。小院东首原为汽车库,后为佣人居住和活动之处,有玻璃门开向小院(另有门通向东跨院)。

进院门后,西首是外院,东首有墙与东跨院相隔,外院北房五间,南房三间,东西厢房各两间,这个外院的北房系垂花门改造而成,是一个前后开门,两面都有窗户的过厅,北面向后院方向仍保留着原来垂花门的屏门。(以上文字摘自网络信息)

在这个院里住过的名人众多,有曾任北洋政府交通总长、内务总长、代理国务总理朱启钤,此宅是朱启钤之女朱湄筠的房产;有朱启钤的外孙,曾任外交部副部长的章文晋;还有三朝为官的章士钊。章士钊1949年起在这里和朱启钤共住了10年,直到周总理来看望后,出面给他找了史家胡同51号。当时和章行老住在一起的,自然还有他的养女、伟大领袖的英语老师、乔老爷的夫人、时尚媒体人洪晃的母亲、“中国最后一个名媛”章含之。

此外,章文晋的生母是朱启钤老先生的二千金朱淇筠,父亲是章以吴,章以吴和张学良胞弟张学铭还是连襟。后来住在这里的,就是张学良胞弟张学铭的遗孀,还有朱家的后人。

八条的居委会也经历了多年的变迁,40年前的居委会在石桥胡同往东路北的小胡同里,里面还有公用电话,来了电话会有人到家里叫人,接电话的再跑着去居委会接,在这期间电话一直不挂,怎么也得等十来分钟吧。好在内(那)时候电话费是4分,这还是打电话的掏钱,且无论时间长短,接电话的一分不花!这可比什么动什么通强多了吧?!(简直是今不如昔的又一铁证)不知大家觉得这是先进还是落后,但老人都知道,六七十年代街道里能有部电话是多么高大上,一般地方局级、军队师级才有可能在家里安装电话,当然您懂的,要是秘书或是司机就另当别论了。想了解这段儿历史的,可以找找童话大王郑渊洁当年装电话的故事,比这段有意思多了。

好像又跑题儿了。先说居委会,20年前,居委会在八条西口进口路北,是人家古建办公室的地儿,期间还经历了七、八、九条居委会的分分合合,现在是合久必分阶段。20年后,现如今,连摄像师都蒙了,怎么居委会改到111号旁边儿了?原来是古建办公室翻修,所以搬到这儿来了,在这儿算是安利一下啊:您有什么要倾诉的,记得来这个小胡同,住东边的有福了,少走不少路。

这是T+建筑。

这个招牌挺洋的吧?(87号)跟您说,这个地方几年前还是个早点铺子呢,平常也卖烙饼、面条、馄饨皮儿唔得。八条里的酒吧往东还有好几家,就属这家店对面,把着南板桥胡同北口那家酒吧火!到了天黑,就跟三里屯今儿晚上停业了似的,四里八乡的男女老外,络绎不绝地往这儿赶,还有骑着侉子来的呢。屋里坐满了,有的就端着啤酒在门口蹲着边喝边聊,路过时冷不丁门儿一开,里面人潮汹涌,还散出一股西餐厅的奶油味儿,也不知这家叫slowboat的酒吧是怎么赚得的好口碑。

各位看官,开头我们说的“北京城最好吃的汉堡”就是在这家店里啦~

52号是一栋楼,现在挂牌是文化艺术出版社,还有一些诸如培训中心、艺术中心、广告公司的挂靠单位。几十年前,这是八条胡同里面唯一的一栋楼房(现在是不是也是呢?)。田汉先生当年创办的《剧本》杂志社就在这楼里。中国文联副主席、中央戏剧学院院长欧阳予倩住在很近的张自忠路,他和田汉相识多年,文人墨客咸集于此的盛景可以想见。

关于71号院,哪个八条人都能跟您说上两句。据说这里原是清代为宫中掌管帘子的王姓官吏所盖的一座房子,解放后为教育家叶圣陶故居。院内有两棵大海棠树,每到春天,枝头缀满了粉红色的海棠花。1986年被公布为东城区文物保护单位。叶圣陶先生故去后,其子叶至善先生、以及第三代和第四代在此居住。

八条槐树浓荫蔽日,特别是夏天,一进胡同,温度比大街上至少凉快五六度,甭管是骑车还是走路,那叫一个舒坦!就是不住八条,有的人路过也愿意走这条道儿,您想想,和大太阳烤着相比,能是一个心情吗?

这辆自行车也许已经骑不了了,但还在发挥余热。人长大了,会觉得胡同里路窄了,两边的房子矮了。时代不同了,放眼望去,两边儿一排排停放的汽车也许是感觉逼仄的原因之一。那自行车就是给车主占地儿的,不占,什么时候回来都没地儿。东四北大街和朝阳门北小街路边见天儿有贴单子的,最早7点半就上班了,内(那)时候,您还排队上厕所呢吧?

“二环里摄影”在石桥胡同西侧,“翰墨”离着也不远。这些新生事物也算是老胡同里面的新时尚吧。

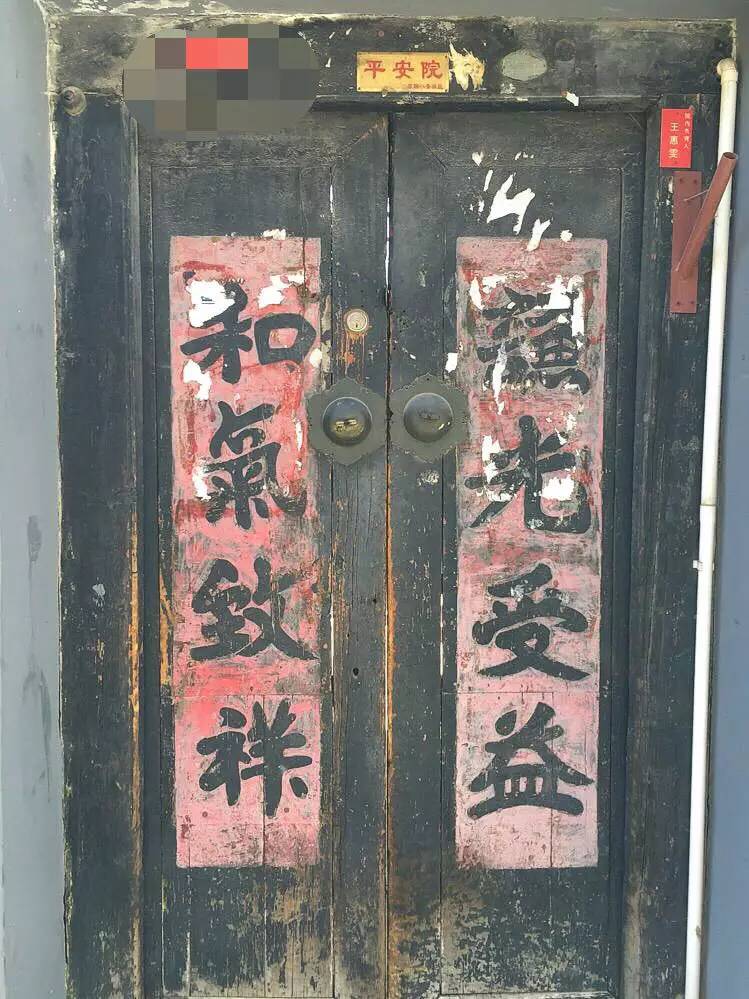

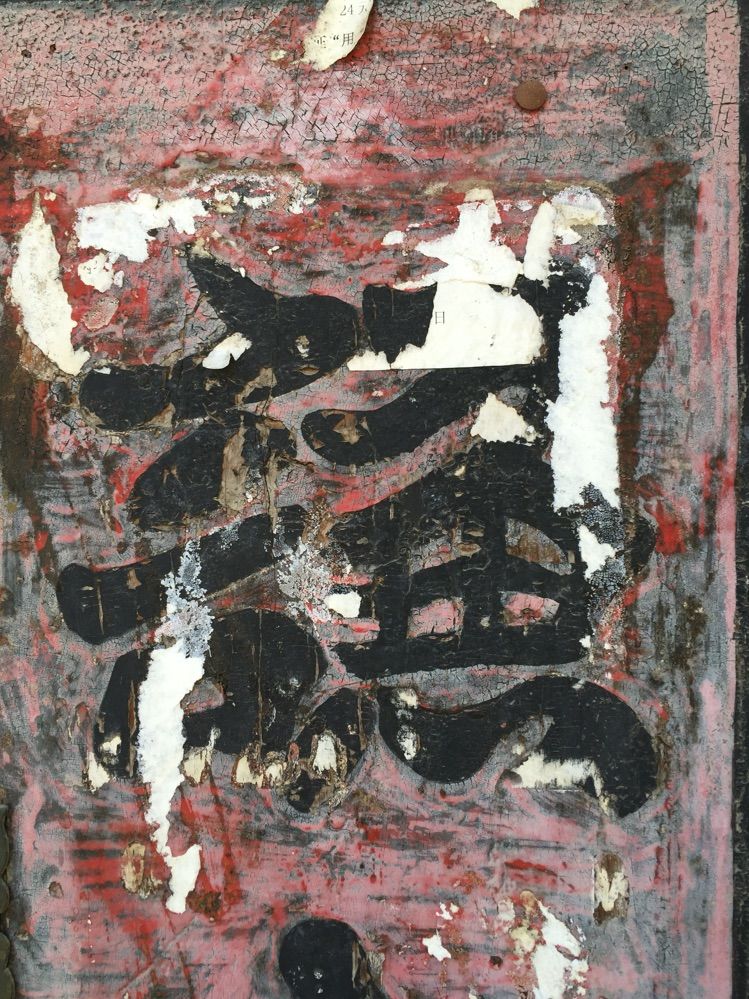

刻有楹联的大门在八条并不多见,这种里面两根木门闩加上一把彰显高科技气息的撞锁构成的防御体系 ,夸张地说,可以算作文物了。近一二十年,安全省事的防盗门纷纷替代了老式的木门,再不济,包上马口铁也能干净防锈。“谦光受益、和气致祥”,字数不多,隽永且耐人回味,也许表达了七、八十年前房主的人生追求。门上只剩两个铜铺首,当年的门坠儿早已不知踪影。

八条里面路南路北都有一些小胡同,路窄的一般都是不通的。听老人讲,这条小胡同里五六十年前都是独门独院,现在有一半里面住了好几家。当年住在这院儿里的叶家,户主据说是慈禧太后的内侄,院里的太平花是从宫里移出来的。

这栋门上贴福字的小楼离东口不远,别看不起眼,里面住的人可不少。从进门开始就是双层架子床,一直延伸到里面,何况还有二楼呢。生活在大城市,工作收入有高有低,工作地点有远有近,这样的地方为北漂的人们提供了一个栖身的小空间……有太阳的时候,门口的台阶上会摆着刚刚刷洗过的旅游鞋,五颜六色的,显露出一丝青春的气息。有的时候,会看到一位小姑娘蹲在台阶上,举着手机用家乡话在打长长的电话,也许远方的那头,就是她的牵挂吧。

这两家小吃店开业时间不长,应该是一个老板。不知道开业前有没有就经营环境、行业环境、宏观经济状况等方面做过调研,就知道刚开始那家”桂林米粉“是”黄焖鸡米饭“,这不,又黄了,开始转让了。

在小饭店之前这里是一个发廊。说起发廊,七条东口有四五家,竞争激烈。把口儿北边第一家历史久远,主剪回河南生二胎,再回来这里就改换门庭了,无奈之下只好往胡同里面找地儿,客流量就减了不少。不然怎么会在门上贴张纸,告诉广大宾客“原来东口第一家”呢!其实,隔条马路斜对面的”阿登工作室“也不错,除了西边几条胡同,东边陆军总院里的回头客也不少。话说回来,发廊是发廊,完全不一样。有那缺梳子少剪子的,08年奥运会后在胡同里有不少家,有需求才有市场不是?这几年越来越少了,难道是市场需求萎缩了?抑或管理严格了?反正纷纷转型成小饭馆、小卖部了。

喜鹊登枝儿,是每天都能见到的景象,这和八条树多不无关系。除了街上的槐树,各院儿里还有枣树、杨树、香椿等等,搭葡萄架的都不算什么。

早晨常常被三四只此起彼伏的喜鹊叫醒,那叫抬头见喜,会不会预示着今天的股票……间或也有乌鸦掠过,还能见到啄木鸟在Duang~Duang~Duang~地叨呢。不过,白天清静的时候它们也会落到院子里。窗台上晾着从保定府采摘的柿子,一多半儿都孝敬怹(有上它下心这个字吗?)啦!邻居的鸽子差不多天天放,“裹”没“裹”就不知道了!

敬告各位朋友:走过东四N条系列到此辑结束。留下开放式的结尾,给大家足够的空间,自己去感受余下的东四九条至十四条,自己去感受东四一条至十四条的春夏秋冬,自己去感受历经沧桑的北京胡同……

特别鸣谢:此辑文字均由一位不愿署名的老兄撰写,他是东四八条原住民,字句之间满是浓浓的东四情结!

编辑:袁方 大瑀哥

编辑简介

小编大瑀哥:生于四九城的丫头片子,人送外号“大瑀哥”,从小就对北京城有着深厚的情感,学艺七载,奈何十八般武艺尚未精通,但对于历史文化名城保护的热情却唯独深厚。在这里,想跟各位同行前辈学习请教,共同为我们大北京的发展贡献自己的一份薄力。

旧城吃喝玩乐地图图文均来自作者本人工作和生活中的长期积累(如使用他人照片均已注明),作者本人享有全部知识产权。未经本微信公众平台正式许可与授权,任何个人与组织只可原文转发,同时须注明“图文引自旧城吃喝玩乐地图(公众账号:Plan_n_play)”。文中观点仅供参考,期待与您交流看法!

文化城市

文化城市