是唐街,是宋城,是爷爷奶奶的家。——吴冠中

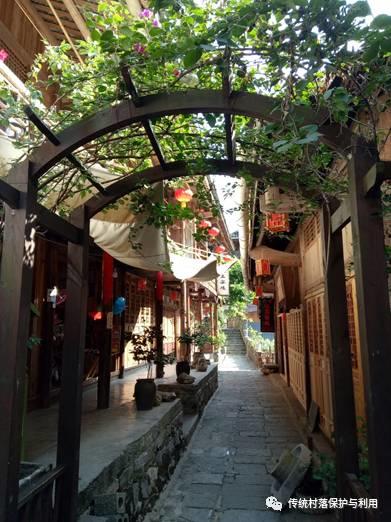

龚滩,一座已有1700多年历史的古镇,位于乌江与阿蓬江的交汇处,是乌江百里画廊的起点。漫长的历史孕育了龚滩深厚的文化底蕴和浓厚的民俗风情,其特色的石板街、封火墙、四合院与吊脚楼建筑与山水环境融为一体,古朴而幽静。这里是著名国画大师吴冠中先生《老街》作品的诞生地。

自龚滩打造旅游以来,古镇上的旅游小企业逐渐兴起,旅游业态也逐步演化,形成了如今的空间布局结构。那么,龚滩古镇的业态格局是如何形成的呢?是什么事件在其中起到了推动作用?按照关键时间节点,让我们来看看龚滩旅游发展的几个阶段。

1999年以前:船运小镇的兴衰

自古以来,龚滩便是乌江上著名的货运中转站,来往商人熙熙攘攘。古镇居民依靠船运生活,或成为纤夫背夫,或成为船上的水手。老街上大多是为来往商贾船工提供过路茶水和小食的餐馆。旧时的龚滩,盐商亨通,富甲一方。近代公路开通,水运衰落后,兴盛一时的龚滩也随之衰落。

1999-2005:“千家居”的兴起

改革开放后,返乡知青常因差旅公务路过此地,却无处过夜。1999年,码头附近有一户杨家餐馆,女主人发觉这或许是一个商机,便开始将自家民居收拾出来几张床,做起了10元一晚的住宿生意,再加上餐饮费,一天可赚将近100元。当时普通居民一个月的工资才不过400元。但那时,客源并不稳定,住宿生意并不能提供稳定的经济来源,只是作为辅助的经济收入。

1999年,龚滩政府开始对古镇进行打造,邀请媒体报社进行报道,吸引了一批摄影家。他们用相机记录了乌江河畔老龚滩的历史记忆。2002年,龚滩举办了“中国重庆酉阳首届国际攀岩挑战赛”,此后游客量迅速增加,不仅吸引了众多周边国内游客,还吸引了外国游客前来观赏土家吊脚楼。为接待视察领导和来参观摄影的游客,更多的客栈开业,这些客栈被当地人称为“千家居”,集中分布在主街北端,靠近客运码头。在2005年迁建前,“千家居”数量达到20家,著名的有杨家客栈、大业客栈、田氏阁楼等。

2005-2015:五大业态的设想时代

2005年迁建启动。随着“最后的龚滩”热退去,2005年国庆后,最后一批客栈关闭撤出,古镇居民全部迁出,老龚滩从此沉入水底。新龚滩古镇按照老龚滩布局进行整体重建,于2009年完工,原古镇居民迁入完毕。由于迁建前古镇居民深谙旅游能带来经济利益,2009年一开街,古镇居民纷纷用自家楼房开起了小店。2010年,龚滩南门修建了停车场,曾经冷落一时的主街南端也开始有客栈兴起。

借迁建之机,龚滩镇政府结合古镇的文化背景将古镇主街划分为老盐路、纤夫路、背夫路、西秦路、油坊路五段进行打造,并希望按照各路段来进行旅游业态布局,形成产业集聚效应。但是由于不配合打造的原住民太多,政府无法强制执行,最终取消了业态布局的设想。

2015-至今:农家乐式的旅游小镇

虽然龚滩镇政府放弃了古镇内五大旅游业态布局的设想,但2015年,龚滩镇政府从民委争取到了1000万传统村落包装项目资金,用此资金在古镇与新城的过渡带修建购物街和民俗展示中心,进行统一打造,扩大老街容量。目前此项目正在进行中。未来将形成“玩在古镇内,购在古镇外”的新格局。

目前,龚滩古镇主要存在以下几种旅游小企业:住宿类、餐饮类、购物类、休闲类以及交通类,其中住宿餐饮类小企业有97家,占总量的三分之二。这类店铺中13.4%兼具有特产出售功能;文化创意类小企业只有5家,包括根雕、工艺品、陶瓷、书画和明信片。总体而言,龚滩古镇的业态较单一,体验类项目少。住宿餐饮类的农家乐集中分布在主街两端的老盐路段和油坊路段,规模不大,一般住宿不超过20间房。其他路段主要以餐饮和特产类为主,其他业态只是零星穿插分布。在龚滩古镇,本地居民自营的旅游小企业占大部份,仅有约16%租给了外来人,年租金根据楼层和门面数量3000元-120000元不等。古镇主街仍是店铺主要分布的地段,沿江游步道只有两家水上农家餐馆,靠山道路旁大多为民宅,只有靠近入口的地方分布有几家针对团队游客的客栈。经过5年的迁建沉寂,龚滩古镇的旅游发展加速,目前仍处于发展期,游客量每年稳步增长,2016年全年接待量达到47万人。

发展至今,龚滩古镇的业态格局与古镇居民的市场意识、政府的宣传打造以及居民与政府间的博弈息息相关。但过于单一的业态、同质化的经营在未来能否对游客持续产生吸引?同质竞争下居民的经营收益增长能否跟得上旅游带来的物价上涨?在目前这种单一的住宿餐饮类业态主导情境下,古镇业态亟需一次转型升级。但是龚滩古镇该如何选择转型之路,既保留其独特的游客吸引力,又避免走上过度商业化与同质化发展道路呢?在转型过程中政府是否需要给予适当的干预,还是继续延续居民自主选择的方式?这些仍是值得我们思考的问题。

图文作者:罗婧瑶

编辑:罗婧瑶,吴传龙

图文原创,转载请注明出处。

始发于微信公众号:传统村落保护与利用

文化城市

文化城市