道成舍利:重读仁寿年间隋文帝奉安佛舍利事件

(上)

郑 弌

《美术研究》2016年第3期

内容提要:隋文帝分派佛舍利于全国各州府,敕令在同一时间举行奉安佛舍利法会斋仪,将舍利封入石函起塔供养,为中古政治与宗教史中所罕见。早前研究着重于相关碑铭中关乎事件自身的叙述。然而,以栖岩寺塔碑为代表的奉安舍利碑铭文中,指涉了碑文叙事结构与造像神格/意涵的同构性。前者的叙事空间层次,恰与存留至今的敦煌隋代洞窟造像主题与空间视觉结构若合符节。

本文从隋文帝效仿梁武帝“菩萨戒皇帝”故事出发,由重读碑铭结构、话语入手,讨论了文帝身世传说、佛舍利感应祥瑞、共时性的斋仪,三者如何共同形塑了彼时流行的宗教图像主题观照下的人间皇帝形象,并有效地纳入礼仪性观看视野。其中隐含了文帝对身后修行成道的自我期许,象征法身不灭的佛舍利与文帝邈真的共同建构的影堂则意味着:法身化遍,邈真遍观。这一叙事的共时性,将新朝代所表征的天下观与合法性,通过礼仪中的祀奉,实现了由中央向地方的传递。在舍利塔内兼具供养与被供养的文帝邈真图像,在神格叙事语境下,完成了一种特殊的空间语义的重塑与生成,即作为家庙的影堂。

更重要的是,本案或许提供了某种可能,使历史学视野下的金石史料能够与艺术史视野下的图像遗存在“空间物质性”的基础上达成有效的对话。新出土中古金石史料不断涌现,艺术史学科边界备受挑战的当下,打通“读史”与“观像”区隔,实有别样意味。

关键词:佛舍利 隋文帝 斋仪 圣容像 神格叙事

隋文帝在仁寿年间的兴佛活动中,敕全国各州建造佛舍利塔,同时举行奉安佛舍利法会,为中古政治与宗教史中所仅见。山崎宏、Arthur Wright、气贺泽保规、Chen Jinhua、雷闻等学者均曾做过讨论。在前代学者的读解中,大都将派诸舍利于各州视为一种宗教象征或政治工具,立像行为则开唐代皇帝圣容像之先河。然而,佛舍利之于文帝,并非单纯的佞佛或是政治道具。这一似是而非的或政治、或宗教的造像活动与礼仪行为,需要从三个方面加以重读:文帝身世传说、佛舍利感应祥瑞、共时性的斋仪。

1. “菩萨戒皇帝”

隋朝承袭北周,隋文帝奉行兴佛。据《隋书》卷三五《经籍志四》,开皇元年(581)下诏,听民人出家为僧,按人口纳捐造佛像。据《续髙僧传》卷八《昙延传》,文帝采纳沙门昙延的建议,敕度一千余人为僧,并命在京师及并州、相州、洛州等由官府组织写“一切经”置于寺内,另书一部置于秘阁保存。《隋书》卷三五《经籍志》:

天下之人,从风而靡,竞相景慕,民间佛经,多于六经数十百倍。

据《广弘明集》卷二八《隋文帝为太祖武元皇帝行幸四处立寺建碑铭》,同年七月,下诏尊其父杨忠为“武元皇帝”,在襄阳、隋郡、江陵、晋阳各立寺一所,建碑颂德。据法琳《辩正论》卷三,开皇三年(583)下诏修复北周所废的一切佛寺。同年降诏:“好生恶杀,王政之本。佛道垂教,善令可凭。禀气含灵,唯命为重。”开皇四年(584)下诏把北周灭佛时官府籍没未毁金铜佛像就近寺院供养。开皇五年(585)诏沙门法经于大兴殿授菩萨戒。开皇六年(586)诏沙门昙延于正殿升御座授法,文帝与群臣受八关斋戒。开皇十年(590)“敕僚庶等,有乐出家者并听”。开皇十一年(591)下诏,营造佛寺佛像等不分官民公私,“混同施造”。下诏州县各立僧尼二寺。开皇十三年(593)文帝为兴佛未周之处及北周灭佛之时臣民之罪而“发露忏悔”。开皇十五年(595)命有司摘录大小乘佛经中戒规编成《众经法式》十卷。开皇十九年(599)下诏:“敢有毁坏偷盗佛及天尊像、岳镇海渎神形者,以不道论。沙门破坏佛像、道士坏天尊像者,以恶逆论”。

隋朝二帝受菩萨戒,称“菩萨戒弟子皇帝”或“弟子总持”等,显然是效仿南朝萧梁武帝旧事,而非继承北朝“皇帝即如来观”。《南史》中《梁本纪》:

天监十八年夏四月丁巳(八日),帝于无碍殿受佛戒,赦罪人。

《梁书》卷二《武帝纪》:

天监十八年,四月丁巳,大赦天下。

《续高僧传》卷六《慧约传》:

皇帝斫雕反朴,信无为道,发菩提心,构重云殿。以戒业精微,功德渊广。既为万善之本,实亦众行所先。譬巨海百川之长,若须弥群山之最。三果四向,缘此以成。十力三明,因兹而立。帝乃博采经教,撰立戒品。条章毕举,仪式具陈。制造圆坛,用明果极。以为道资人弘,理无虚授。事籍躬亲,民信乃立。且帝皇师臣,大圣师友。邃古以来,斯道无坠。农、轩、周、孔,宪章仁义。况理越天人之外,义超名器之表。以约德高人世,道被幽冥,允膺阇梨之尊,诚当智者之号。逡巡退让,情在固执。殷懃劝请,辞不获命。[……]十八年乙亥四月八日,天子发宏誓心,受菩萨戒。乃幸等觉殿,降雕玉辇。屈万乘之尊,申再三之敬。暂屏衮服,恭受田衣。宣度净仪,曲躬诚肃。于时日月贞华,天地融朗。大赦天下,率土同庆。自是入见,别施漆榻。上先作礼,然后就座。皇储以下,爰至王姬,道俗庶士,咸希度脱。弟子着籍者,凡四万八千人。

《续高僧传》卷五《法云传》:

帝抄诸方等经,撰受菩萨戒法,构等觉道场。请草堂寺慧约法师,以为智者。躬受大戒,以自庄严。自兹厥后,王侯朝士,法俗倾都,或有年腊过于智者,皆望风奄附,启受戒法。

《魏书》中《萧衍传》:

萧衍崇信佛道,于建业起同泰寺……衍每礼佛,舍其法服,着乾陀袈裟。令其王侯子弟皆受佛戒,有事佛精苦者,辙加以菩萨之号。其臣下奏表上书亦称衍为皇帝菩萨。

梁武帝所撰《在家出家受菩萨戒法》是其受菩萨戒的理论依据,也规定了相应的仪轨、戒条、戒场布置等。敦煌遗书中P.2196号《出家受菩萨戒法》卷一保留了其中部分内容。该法主要依据《菩萨地持经》、《梵网经》及《菩萨戒法》。此外还引用了鸠摩罗什译《发菩提心经论》、《华手经》、《大智度论》、《般若波罗蜜经》;僧伽跋摩译《摩得勒加经》;求那跋摩译《菩萨善戒经》、《胜鬘经》;昙无密多译《观普贤行经》;僧伽跋陀罗译《善见律毗婆沙》;昙无谶译《优婆塞戒经》、《涅槃经》、《大集经》等。看似驳杂,但“自身力集”的撰写方式,令梁武帝可以相对自由地借该法塑造“皇帝菩萨”的神格阶位。

《菩萨戒法》的目的,在于使受戒者获得菩萨戒所具有的能力,完成菩萨行,解脱成佛。在仪式上,担任导引的智者国师其实并非施戒者。受戒者是自念诸佛,从佛得戒,获得佛本愿力、不思议力、戒神卫护力。因此,《菩萨戒法》实则否定了《梵网经》、《菩萨璎珞本业经》、《优婆塞戒经》中可以从凡人智者/法师处得菩萨戒的观点。智者的位置更近似于见证者,承“佛、菩萨、善知识”的威神力,协助受戒者获菩萨戒。作为受戒者的皇帝,反而在菩萨戒法会上神化为具有因缘力的“善知识”,进而在阶位上与“佛、菩萨”并坐。因此,从程序上看,高僧主持的受菩萨戒仪式,符合南朝传统“沙门不敬王者”,但“皇帝菩萨”的神格化晋升,显然说明梁武帝的根本目标,还是借受菩萨戒,达到政教合一的目的。这一点,从梁武帝选择慧约而非智藏担任智者国师即可看出。智藏曾力阻梁武帝兼任“白衣僧正”,反对“帝王兼任僧王”,力主“沙门超然于王者外”。慧约的出身故事则比附于众多“帝王师”、“菩萨”类感应灵验故事。

梁武帝通过受菩萨戒、四次舍身同泰寺、三次道俗无遮法会,将“皇帝菩萨”的神格形象进一步与本土政治理想的“圣王”、“菩萨”所象征的“转轮圣王/法王”形象结合,以“正法”垂拱天下,以“慈悲”救济国土众生,从而完成了“政教合一”、“儒佛合一”、“圣王/法王合一”的“人间佛国”政治愿景。隋代二帝崇佛方式、与智顗的交往,在很大程度上复制了梁武帝的做法。只不过,隋文帝进一步发展出了自己独特的祀奉方式。

2. 文帝身世传说

杨坚于西魏大统七年(541)生于同州般若尼寺。比丘尼名智仙言:“儿天佛所佑,勿忧也。”起名“那罗延”,意“不可坏之金刚”或“金刚力士”。智仙俗姓刘,河东蒲坂人,自幼出家,“以禅观为业”。杨坚父忠委托智仙抚养。杨坚即位后认为,能登上皇帝之位乃因佛之佑。《续高僧传·道密传》:

(隋文帝)每顾群臣,追念阿阇梨以为口实。又云:我兴由佛法,而好食麻豆,前身似从道人中来……

命著作郎王邵为智仙作传,称为“神尼”。隋大业初年贺德仁撰《大隋河东郡首山栖岩道场舍利塔之碑》中,智仙访杨坚出生传说开始成形:

(智仙语杨坚母)此子天挺睿哲,相貌端严,方当平一区寓,光隆佛教,宜简择保姆之才鞠养于清净之室。(言毕不见)

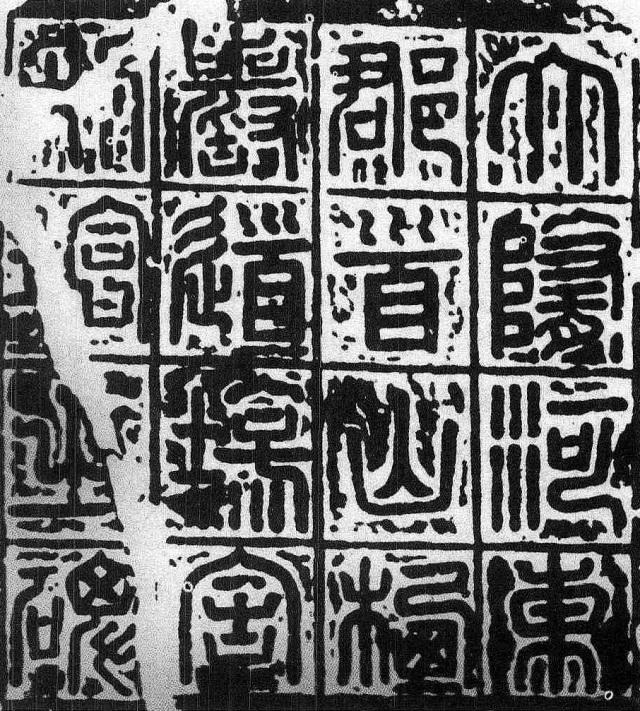

隋文帝降诏各州府在所建的舍利塔内要制作供奉智仙像。智仙像奉入塔内,与舍利同受供养,显然是将杨坚出身传说转换为官方表述。据《大隋河东郡首山栖岩道场舍利塔之碑》,隋文帝在仁寿四年(604)去世前召匠人为自己铸等身像,并在旁边绘制智仙尼之像。(图1)

图1/《大隋河东郡首山栖岩道场舍利塔之碑》碑额拓片

洎将升鼎湖,言违震旦,垂拱紫极,遗爱苍生,乃召匠人铸等身像,并图仙尼,置于帝侧。是用绍隆三宝,颁诸四方。欲令率土之上,皆瞻日角;普天之下,咸识龙颜。以仁寿四年岁在甲子,发自镐京,降临河曲,风伯前驱,雨师清道,绀马逐日,王女焚香。若升忉利之宫,如上须弥之座。寻而洮颒大渐,厌世登遐。故知圣智见机,冥兆先觉。昔者法王将逝,化佛遍于花台;金棺既掩,见影留于石室。以兹方古,异世同符。

这块并非稀见的碑刻早已为许多隋唐研究者引用过。然而,研究者重视的是碑文记述对象自身所指涉的历史信息,即仁寿四年文帝招人刻等身像,颁行于全国佛寺。文帝铸像旁,以智仙真容胁侍。这自然令人联想起唐时极兴的“真堂/影堂”制度。只不过,在讨论对应的空间意味之前,作为文本的碑文自身的叙述结构被忽略了。

尽管大村西崖等人已经注意到,在《隋恒岳寺舍利塔碑》跋中已经提及仁寿元年(601),也就是三年前,文帝已自写帝像:

隋文帝仁寿元年,建舍利塔于恒岳寺,诏吏民皆行道七日,人施十钱,又自写帝形象于寺中。大业元年,长史张果等立碑。

显然,恒岳寺的生前写真与栖岩寺近于影堂内供奉的临终前邈真性质并不相同。“栖岩寺舍利塔碑”开篇即点明铸像为“垂拱紫极,遗爱苍生”。作为邈真的铸像何归?奉安于石室只是形式,其真正的归宿是在“风伯前驱,雨师清道,绀马逐日,王女焚香”的前驱、护拥、祝佑下,“升忉利之宫”,“上须弥之座”。为何如此处理?“昔者法王将逝,化佛遍于花台”。因此文帝遗影“留于石室。以兹方古,异世同符”。

这并非意味着“栖岩寺舍利塔碑”存在一种双重的叙事结构:对象叙事与自我叙事。事实上,该碑的文本结构非常明确地区分了人间铸像与成道天界两重境界。“铸等身像”仅是成道天界的人间准备,而非碑文叙述的重点与终点。

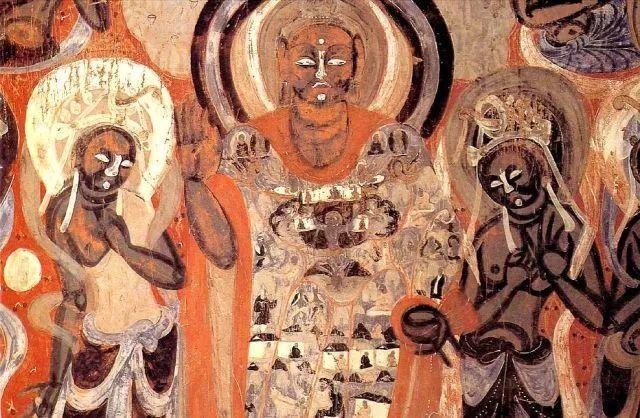

图2/莫高窟第428窟南壁中层卢舍那法界人中像(局部) 北周

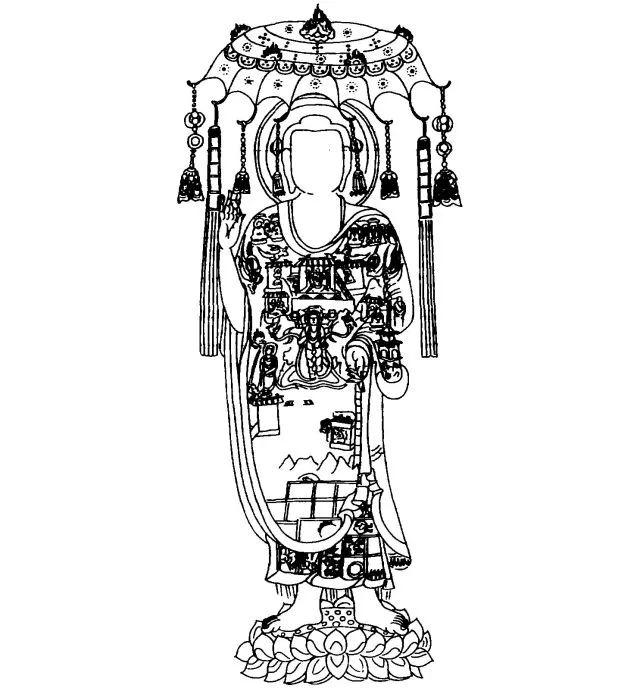

碑文中“忉利之宫”与“须弥之座”并置,将舍利塔内容纳铸像的空间有可能从更丰富的层面将以解读。在敦煌北周至隋出现的两例卢舍那法界人中像,即第428、427窟的案例中,都出现了忉利天宫。莫高窟第428窟卢舍那佛法界人中像位于南壁东起第二铺。(图2)画面由一佛六菩萨组成,皆立,佛居中。佛顶画华盖。华盖左右各画二飞天,向佛作供养状。佛着土红色作边袈裟,右手结施无畏印,左手握袈裟边。袈裟上画“六道”:两肩、胸口及左袖上部画四坐佛、四飞天、忉利天宫、两菩萨,是为天道。(图3)莫高窟另一例法界人中像是约开凿于隋大业年间(605–617)的第427窟南壁。二者构图相似。卢舍那佛身着通肩袈裟,左手半举,右手似托钵,站立作说法相。袈裟胸部以上画阿修罗,须弥山、忉利天宫、龙王、乾闼婆(飞天)、佛,是为天界。(图4)李玉珉认为,相比中原及于阗、龟兹的卢舍那像,这两例卢舍那佛首先以须弥山为中心,另一个信仰特征则是六道世界的描绘。

图3/莫高窟第428窟南壁中层卢舍那法界人中像线描图 北周

图4/莫高窟第427窟南壁西侧卢舍那佛线描图 隋

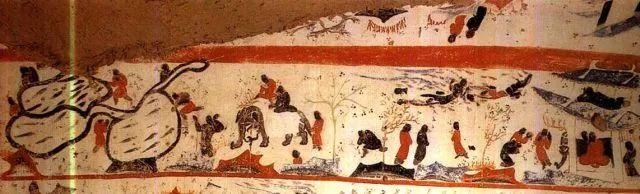

“忉利之宫”的另一个指向是《金光明经》。《金光明经》被尊奉为“众经之王”,据称凡信奉此经之国,都有四天王护卫其国王臣民,“为除衰患,令得安稳”。为宣扬此经,大兴善寺沙门释宝贵将四种《金光明经》译本,汇成《合部金光明经》七卷。这四种译本分别是:北凉昙无谶译《金光明经》四卷;北周耶舍崛多译《金光明更广大辩才陀罗尼经》五卷;陈真诗译(金光明帝王经》七卷;隋阇那堀多译《金光明银主陀罗尼经》一卷。高僧吉藏著《金光明经疏》一卷,智顗著《金光明经玄义》二卷、《金光明经文句》六卷,足证该经在隋代之盛。智顗与《流水长者子本生》颇有渊源。文帝御批智顗买溪流为放生池,以便讲说《金光明经》至《流水品》。在流水长者子本生中,听法的诸鱼死后得生忉利天;诸天子为报流水长者子恩,又从忉利天下凡。(图5)

图5/莫高窟第417窟主室前部人字披西披上段流水长子本生(局部) 隋

与盛唐以后出现的经变类金光明经变相不同,流水长者子本生属于本生故事,强调禅观中的法身观。卢舍那佛属于法身佛,象征释迦不朽法身,同样属于禅观对象。例如开皇四年第302窟,须弥山形中心柱窟。(图6)北壁的释迦多宝佛所代表的法华三昧观、四壁千佛代表的十方佛观、人字披延续了北凉第275窟、北周第301窟本生题材所代表的法身观,都在强调禅观的功能导向。中心柱的须弥山样式和南壁药师佛所象征的东方药师净土,也在禅观的引导下纳入整窟的功能中。

图6/莫高窟第302窟中心柱东向面及窟室内景 隋

在周隋之际,这样一个新旧交融的时代中,禅观主题虽然面临净土信仰的挑战,在某种程度上被弱化,但无论是信仰结构还是图像表现上,依然体现出很强的存在感。净土本身也可以成为禅观对象。升华至忉利之宫,既是文帝对身后的自我期许,也暗示了借法身观的禅观令将亡者得以升入天界。

忉利天处于须弥山界中。隋代莫高窟中心塔柱弱化了塔的形态,强化了须弥山的意味。尽管中心塔柱这一窟型到了隋代三期洞窟后已然消失,但禅观的主题依然存在。忉利天宫与须弥山共同完成了引导作为将亡者身份的文帝借禅观达至修行成道的过程。

虽然如此,忉利天宫及须弥山的图像,与文帝派诸舍利于全国州府的行为之间存在怎样的关系?

未完待续

美术遗产

始发于微信公众号:美术遗产

文化城市

文化城市