《建筑遗产保护思想的演变》 同济大学出版社 2016年

审美意愿:对古迹美学的认知

(上)

陈 曦

2.3.1 文艺复兴时期的怀古情怀

当14、15世纪的人开始了解希腊和罗马的光辉时,他们看见的是古代建筑或雕塑残缺不全的破败的碎片。他们赞美这些时间冲蚀下的碎片,而非它们破败的状态;这些经典形象被他们再创后栩栩如生地回归生活中,而非时间流逝后的破败幸存者。然而这些破败的残片依然启发了古物(antiquity)这一概念的形成。杜·贝莱(Du Bellay)是被半掩埋状态的罗马的壮美所折服的一个典型访客。他在《罗马的纪念碑》中写道:

你,新来者,到罗马来寻找罗马,

可是在罗马你不见罗马的踪影,

这些毁坏的宫殿,这些朽败的拱顶,

这些颓垣断壁,就是所谓罗马的奢华。

你看这豪气,这废墟的伟大;

可是这风靡世界的帝国,

为了征服一切,自己也最终天折,

屈服在时光无上的淫威之下。

罗马是罗马唯一的纪念碑,

罗马只屈从于罗马的神威,

唯有第伯河依然,西流去海。

啊!第伯河,朝三暮四的河流!

随着时光流逝,坚固的不能长久,

而流动的,反而安然长在。

罗马的壮美和现状的衰败让文艺复兴时代的诗人们黯然神伤,彼特拉克在游历了罗马后,对罗马人对于自己古迹的无知与破坏感到痛心与焦急,他写信给朋友阿尼巴蒂(Paolo Annibaldi)呼吁说:“要赶快避免这种破坏……拯救这些废墟将是你的荣誉,因为它们是罗马不可亵渎的荣耀的见证。”

除了诗人们带有浪漫感情的怀古,文艺复兴的建筑师也从古代的遗迹找到失去的文明和可学习的范式。据传1414年,布拉乔里尼(Bracciolini)“发现”了《建筑十书》的手稿,虽然这个传说的真实性一直在被争论,因为维特鲁威的《建筑十书》很早就被彼特拉克所了解:牛津大学收藏的一本14世纪维特鲁威著作的手抄本上就留有彼特拉克的页边旁注,但此后不同的印刷版本快速地传散到各地。维特鲁威的著作不仅被人们当作古代文献阅读,也为现实建造提供了一些指导。例如皮卡德利(Beccadelli)在阿方索(Alfonso)的传记中就记录了在重建那不勒斯新堡(1442—1443)的工作中,阿方索“为了建筑的艺术性而派人去找维特鲁威的书”。布拉乔里尼在1431—1448年间撰写了描写罗马废墟的著作,比翁多(Flavio Biondo)又系统地根据地区来归纳建筑类型,安科纳(Ancona)记录了地中海国家的游历过程,这些都说明,建筑师意识到古代遗迹所具有的参考价值。

除了怀古与学习,这个时期的艺术家对于古代艺术品的关注更多的是因为隐约感到了古代遗迹中承载的纪念和文化价值。拉斐尔(Raffaello Sanzio,1483—1520年)被称作“纪念物保护之父”,他在给教皇利奥(Leo)十世的信中描述了古代遗迹破损的状况,提到了古代纪念物所代表的过去的辉煌,它们是意大利历史的证据,是新的伟大建筑的范式,而且也将在今人心中播下和平和基督教教义的种子。他针对16世纪罗马大肆的建造活动说:

有多少教皇有您一样的圣殿,却没有您的睿智与伟大情怀。有多少教皇允许了古老庙宇、雕塑、拱门的残破和毁灭,它们是建造者们的骄傲。有多少教皇同意了开凿地基来获取火山灰土,这使得古代的遗迹在短时间内倒塌。又有多少石灰是古代雕塑和装饰品制成的?因此我敢说,今天所见的罗马,也许壮观华丽、宫殿教堂大厦林立,但只不过是古代的大理石制成的石灰堆砌起来的。因此,尊敬的教皇,别让仅剩的意大利母亲的昔日光辉与荣耀被忽略,它们是神圣精神的明证,将会唤醒我们今天的灵魂。它们不应该被抛弃,被恶意或无知的人毁坏,因为那将会伤害用热血造就这个世界、国家和我们的辉煌的前人。

作为对这封信的回应,1515年拉斐尔被教皇任命为罗马大理石与石材的长官。教皇的敕令一方面赋予拉斐尔调集罗马周边石材来加快建造圣彼得教堂的权力,一方面也强调对于刻有重要文字和印记的石材的保护,工匠们没有得到长官的许可不能切割任何刻有文字的石头,因为其对文学和罗马语言研究十分重要。在此,拉丁语monumenta的概念被首次提出,也就是纪念物名词的确立。这个词来源于拉丁语动词moneo,意味着提醒、劝诫、建议。古代建筑的遗迹,以及其上刻有的文化印记,是过去的精神和回忆的载体,带有警示和唤醒的作用,需要得到保护。这个敕令是官方第一次设立专门负责古代纪念物保护的官员,拉斐尔的继任者包括了贝洛里(Bellori)、温克尔曼、卡诺瓦(Canova)等等。

文艺复兴时期的保护意识,无论是诗人的怀古、还是建筑师要从过去的经典中找寻可供学习的范例,抑或是艺术家们试图用历史的信息来警醒世人,他们的共同点在于都意识到古代遗迹中蕴含的历史、艺术价值,共同为现代保护意识奠定了基础。在《威尼斯宪章》中甚至可以找到这样一脉相承的语句:“世世代代人们的历史古迹,饱含着过去岁月的信息保留至今,成为人们古老的历史活的见证。”当然,正如前文指出的文艺复兴时期人们看待历史的观点,他们的保护意识是立足于当下的,历史古迹的最大价值在于可以被今天使用。科林武德指出:“文艺复兴时期的学者在复活希腊罗马历史概念的许多要素中,曾经复活了这样一种观念:即历史的价值是一种实用的价值,是要在政治的艺术中和实际生活中教诲人们的。”换句话说,保护与改造的边界是不存在的。他们真正想做的,不是保护那些吸引他们的古迹本身的价值,而是出于各种目的来塑造今天伟大的文明,因此这是文艺复兴的保护意识不能归入现代保护意识最重要的原因。

2.3.2 “古色”概念的产生

17世纪,记载了时间痕迹的艺术品表层,被定义成一个含义复杂的词汇:古色(patina)。这个美学概念的提出既影响了对于艺术品美学的鉴定,也影响了几个世纪以来对修复方法的讨论。菲利波指出,它不是一个物理或化学范畴的词,而是一个批判的概念。

对于这个概念长久以来的争论,来源于对其艺术性和功能性界定的含糊。patina本意为铜锈,铜和青铜经过长时间的风吹雨打,受氧化后在表面形成的绿色沉淀,古代称之为aesustum。“古色”在今天的引申意义有几层,一是岁月造成的艺术品表面的古旧痕迹;二是为了保护艺术品而加上的透明或带有某种色素的保护层;三是艺术家出于仿旧或艺术效果的目的给艺术品蒙上的罩色。这三种引申义在不同历史阶段递次或同时出现,而其间的天然与人为、原真与篡改、美与丑的哲学辩论是这个概念批判性的根源。

1. “古色”概念的本意

在古代,古希腊人将延长艺术品的耐久性视作艺术创作的一部分,他们发现选用合适的材料、精密的手工艺技术和持续不断的维护可以延长艺术品的生命,因此,从那时起,对艺术品进行周期性的清洗、给金属器皿和大理石雕像覆盖上油和松香等透明的保护材料、给油画和水彩画增添上光层、给建筑物涂上拌有胶的灰泥就成为了早期对于艺术品最外层的保护手段。匠人们逐渐意识到这种延长艺术品寿命的处理方式同时也改变了艺术品的形象。古代的铜器表面常会涂上一层用树脂和松节油混合起来的清漆,瓦萨里的书中就记录了文艺复兴时期的艺术家刻意降低崭新铜器的光亮程度,达到柔化的视觉效果。

普利尼(Pliny)也提到另一个与patina有密切关系的古代绘画技法atramentum(黑色剂)。古罗马人用来表示制造颜料及墨水的各种炭黑的总称,也表示一种作为绘画罩色剂或上光油的,用树脂和油混合的沥青溶剂。将黑色剂薄薄地覆盖上画作,形成了一个透明的面层,它保护画作远离灰尘,同时使过于强烈的颜色柔化。

无论是铜锈或黑色剂,这样保护性的外层最终都产生了艺术修饰性的效果,对这一现象的认识为“古色”概念的诞生奠定了基础。

2. “古色”概念的诞生

17世纪,“古色”第一次以印刷文字的形式出现,是1681年巴尔迪努奇(Baldinucci)出版的设计艺术字典《托斯卡纳艺术设计字典》。在巴洛克的全盛时期,巴尔迪努奇定义了“古色”:画家用语,有时也称为皮肤,一般是一种暗色调子,由年代原因造成的,有时会润色画作。定义中所用的patena是个古老的意大利词汇,原指鞋子用的暗色上光油,引申为油画上的暗色表层。他的定义指出,“古色”是一种自然现象,也具有艺术效果。

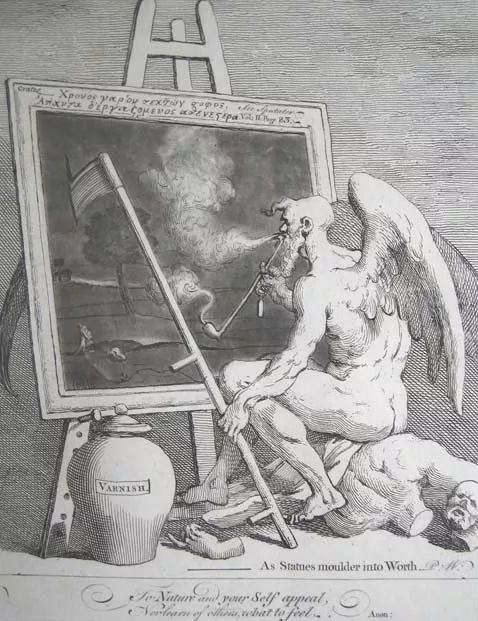

17世纪的艺术家发现了时间对于油画的作用。1660年,在威尼斯,博斯基尼(Boschini)如此赞美道:“我们知道,所有时间未曾覆盖的都是清晰的;但是对油画而言事实并非如此,它用透明的面纱罩在自己的身上。时间的古色有两个作用,颜色总是更加完美,而且这种处理方法更值得尊重。”费利比安(Félibien)进一步解释产生“古色”的原因——画作上作为介质的油,因为岁月发生改变而产生的效果:“我要再次说明这是非常有道理的,通过色彩间的谐调、上光完成地完美画作,历经岁月,呈现出了更为充分的力量和美。这是因为所有的颜色经过长时间相互融合,中间的油的水分和潮气挥发掉了。”在17世纪末期,关于“古色”的概念成为常识,1694年,作家德赖登(Dryden)对patina的美进行了描述,后来英国艺术家荷加斯(图2-6)引述德赖登的话:

时间手持铅笔站在一旁,

用他可以催熟的手润色你的图画;

使色彩变得醇美,使色调变得深沉;

增加每个它可赋予的优雅;

让你的声望可以在后世传诵;

并且增加更多的美,超过它会带走的。

图2-6/荷加斯《时间催熟了画作》(Time Smoking a Picture,1761)

艺术家认识到“古色”是一种自然天成的现象,他们赞美这种效果,也反对清洗古画上的这种岁月痕迹。1711年,约瑟夫·艾迪生(Joseph Addison)批评从提香(Tiziano Vecellio)和丁托莱托(Tintoretto)画上移去“调和色、罩色、先前的古色”,因为“那些在潜移默化间调整色调的东西,使画面更加柔和甜美,只有时间可以给予画面以岁月感。它用最精巧的刷子,像画的观察者一般难以置信而缓慢地创作。”

艺术家们也开始摹仿这种自然效果,博斯基尼指出,画家有能力使画作像有年头的样子,以此来满足收藏者的要求。用有色素的上光油产生人造的古色成为时尚。

在整个17世纪到18世纪初期,“古色”的概念诞生并传播开来。正如维柯指出的,知识不会扩散,只会传播,在适当的时候由适当的人按需索取。“古色”作为一个自然现象,古已有之,“黑色剂”作为罩色也早在文艺复兴时期就发明了,但是直到17世纪,这个概念才明确并且得到认同,这是与17世纪以来的历史意识和艺术认知的变化息息相关的。对于艺术品历史价值的偏好、对古代艺术大师画作科学分析水平的提高、对绘画中光与色的微妙关系的讲究,都是“古色”深入人心的原因。

3. “古色”概念的演变

“古色”概念在1751年第一次被收录在法文的百科全书上,1797年第一次出现在英文的牛津字典中,然后在意大利词典中具有了动词的变形,“上古色”“被施以古色”和“制作古色者”都是19世纪出现的。“古色”概念的广泛传播在18世纪引发了更多的争论,对于修复的影响则一直延续到今天。艺术品的清洗是否会破坏“古色”?给艺术品加上保护性的罩色是否会显得虚假?人造古色、或给艺术品除去古色是否有意义?这些问题从18世纪就开始反复讨论,它们不仅涉及保护技术,更多的是保护的伦理问题。

荷加斯反对人造的古色,他认为这些色彩的改变很难与艺术家的预想一致,也不会使画面谐调。1753年,荷加斯在比较现代画家的技法和古代“黑暗大师”的神话时,这样说:

当色彩变化时,它必须要遵循这样的定律,这些或由金属、或由泥土、或由石头、或更容易腐烂的材料而来的颜料,是时间无法控制的,就像我们日常观察到的,有些变深、有些变浅、有些变成另外一种颜色,有些例如群青,即便在火中也依然明亮。因此,怎么能说这些丰富的变化是艺术家刻意为之的呢,因为这会背离其自然的属性,难道我们没有见到即便最好保护的画作也会龟裂、不协调、变暗或有一定的损害?

克雷斯皮(Crespi)从古色的创作过程和所呈现的浑然一体的艺术价值角度,强调了清洗会对画作造成的伤害。也因为当时技术水平的落后,他对清洗是完全不抱有希望的。克雷斯皮在1756年写了两封信讨论油画的修复问题,他指出试图通过清洗来修复画作原初样子是不可靠的:

众所周知,伟大的画家总是(或多或少,但完全不是故意的),我要再强调一遍,总是,对画作的前、后景加以处理,这是画作成功的最重要因素。……因此,远景和近景,和谐与统一不在于色彩本身,也不在某种特殊的色彩身上,而是一次薄薄的上色,最简单的上阴影,画上一层雾。有时它甚至只是画面表层不干净的刷子带来灰的沉积,能够被仔细观察的人发现。那些彻底清洗的人、那些无法理解这种艺术的人,都在清洗时变成了魔鬼,而且,失去了这种和谐,油画对于观看的眼睛来说还有何价值?如果失去了这些必要的品质,不值一文。

但是,是不是完全不可移去画面上的秽物和灰尘呢?按他原样修复和清洁,不要移去任何上层物,是不是就不是损害油画了呢?这是在理论上是可行的,但我们既不能指望画作清洁者们的材料,也不能指望那些清洁者们的水平。

艺术理论家利奥塔尔(Liotard)认为能够从古色的面纱下面品味出原初作品特征的能力,是区分专业者和无知者的分水岭,古色应该得到保留,他在1781年指出:

外行(不是油画方面的专家)总是在一幅古画前困惑不堪,不像艺术家能从中找到原初的色彩,获得愉悦。如果外行敢于表达他的想法,他一定会选择复制品,而非原作。因为复制者往往不会照搬那些变暗的颜色,而是会对原作上的褐色调子进行调整。复制品的色调与自然中的亮色比较接近,这正是打动外行的地方,因为他们无法从伪装中识别出真的油画。画家则会将原作与复制品区分开来,艺术修养指导下的专业目光会分辨出藏在表象后的真相,这个表象隐藏了真相,遮蔽了一切。

从上文中可以看到18世纪对于古色的广泛讨论。古色不再如它刚出现时,充满浪漫的溢美之词,人们开始理性地反思:它的价值究竟为何?艺术品的原初状态与它关系究竟为何?古色概念在这个时期有如下演化。首先,人们区分了自然形成的古色和人造的古色。前者是岁月造成的自然现象,是客观无意识的,既可能给艺术品增添美感,也可能造成视觉上的损失。人造的古色是出于三种目的:保护、仿古或美化。保护和仿古是不涉及美学范畴的,它们的存在扩大了古色的定义范围。而美化则首先是人们认同并且追求古典韵味的表现。在此,艺术价值和历史价值的界限是含混的:可能因为昏暗的调子而产生了历史的怀古情绪、也可能因为历史的沧桑而觉得美。也有纯粹出于美学需要做的古色修饰,这是客观的美术技法在光影、色调中的发展,可以称其为“古色”,也可以称其为“罩色”“黑暗色”,仅仅是一个抽象的概念。其次,人们意识到原初作品和古色之间的对立本质和相互依存的现实。古代的艺术家在完成一件作品时,是不会预设其未来的变化,这种古色是背离艺术家初衷的。但是人们认可的古代艺术品必须要经历岁月的洗礼和后人的篡改,古色为艺术品增加了可供玩味的细节。第三,对于清洗以恢复艺术品的本来面目,人们认可其合理性,但是无法界定哪些应该去掉,哪些需要保留。而且因为技术水平的限制,对修复实践持反对态度。

古色概念因此有在三个维度上的发展空间:天然与人为、原初与修改、抹去与保留。这三对概念其实已经涉及现代保护思想中的价值评判、保护伦理和保护技术。

未完待续

相关链接:

美术遗产

文化城市

文化城市