导读

当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻,我们需要共度时艰,一起努力控制疫情;也需要科学理性思考本次疫情的多个方面,反思和展望。中国城市科学研究会健康城市专业委员会和健康城市实验室启动系列推送,促进跨学科合作交流,推动多个学科共同探讨,从健康行为到健康环境,规划建设健康城市。

作者 | 彭 科

湖南大学建筑学院城乡规划系,助理教授

新冠疫情形势严峻,波及范围广泛,无疑将对如何建设更加安全可防控的城市提出更严苛的要求。借鉴应对慢性病的空间策略,提出建设安全可防控社区需要关注的两大议题。议题的提出基于笔者在美国北卡罗来纳大学教堂山分校城乡规划与公共卫生跨学科博士论文—建成环境与慢性病风险暴露的工作。

风险暴露评估:更安全的居家(社区)隔离

国外研究表明,当人们离“风险设施”很近时,不仅承受罹患疾病的风险A,而且承受与情绪干扰和抑郁相关的风险B,而风险B的产生与风险A紧密相关——由于意识到自己离“风险设施”很近,产生恐惧、焦虑和抑郁等负面情绪(Yang and Matthews, 2010)。慢性病暴露评估领域极为注重社区“风险设施”对人体健康产生的危害,即风险设施的“邻里效应”。在过去的二十年时间中,先发国家和地区涌现出大量风险暴露文献:通过计算每个基层社区内甚至详细到每个居民个体周边一定范围内“风险设施”的数量或距离远近,了解不同类型社区和人群面临的风险。这些“风险设施”包括但不限于带来噪声的高架桥、带来过多高糖高盐摄入的快餐店、便利店、以及烟草专卖店等。

慢性病风险暴露评估对城乡规划提供了两点启示。一、对于常住或流动人口密度大的项目规划审查,应增加基于急性传染病的风险暴露评估。这主要是因为从疾病初发到居家隔离,人们与“风险设施”有持续不断近距离接触的的机会。评估的两个目标如下:(1)确保“风险设施”与居所的最小距离,降低风险A;(2)利用街道、建筑和景观设计等手段,实施严格的感官管控(譬如视线),降低风险B。对于高密度且开放的街区来说,由于“风险设施”在空间距离上更接近居所,这种评估尤为必要。有学者曾指出,就社区层面来说,集中加分散型比过于集中型的公共服务设施布局更方便步行出行使用这些设施(黄建中等,2016)。笔者认为,历经此疫后,集中加分散型的设施空间布局模式由于更为安全更应予以提倡。二、建立“风险设施”清单。对急性传染病来说,设施清单不仅应包括像小区垃圾站等传统意义上的公害设施,还应当包括社区内容易导致人流密切接触的场所,譬如大中型超市、公交站、网吧等。风险设施清单不仅是开展风险暴露评估的技术基础,也对疫情时期的社区管理提供信息支援。

从居家隔离到活动分散

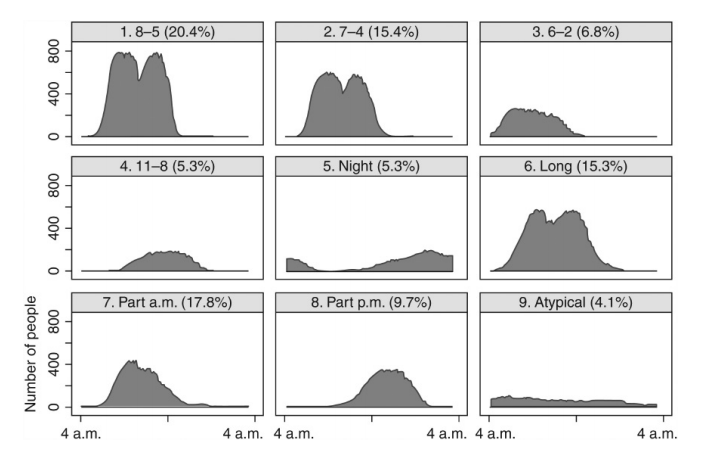

居家(社区)隔离只是安全可防控社区的最后一条防线。从中长期来说,比居家隔离更重要的是如何保证人与人之间的安全距离。也就是说,应倡导适度分散活动,降低疾病集中爆发的几率和危害性。疫情爆发对短时期控制局域人口的流动提出急迫要求,但更多的时候经济、社会生活还要如常开展,需要允许人流物流的自由移动。如何在不违反土地集约发展的大前提下使得活动相对分散?除了分区分散—即以片区为单位研究活动设施相对集中和分散的程度的思路外,笔者认为还需要出台分时段分散活动的策略。就具体在哪个时间段开展日常活动这个问题来说,个体之间的差异正在变得越来越明显。这种分散活动的趋势对防疫所要求的活动相对分散来说是有助益的。城乡规划应该通过改变基础设施供给方式(譬如,地铁运营时间调整、公交线路优化)引导人们在一天、一周甚至一年内更匀质的活动。笔者曾经做过一项研究(McDonald and Peng, 2020),通过密切追踪3944名美国青年人从第一天凌晨4点到第二天凌晨4点的活动,发现仅有不到40%的人的工作时间在8-5点或7-4点(图1)。这意味着超过一半的人具有分散的活动模式。分散活动的需求促使美国政府反思交通和基础设施配置上需要改进的地方,以适应和满足这种出行的需求。今天美国青年人呈现出的分散活动的特征也许将会成为明天国内发达地区青年人的活动模式。当下急需研究经费的投入和企业大数据的支持,以支撑个体活动需求特征变化的研究。这些投入必将有力地推动其他与分散活动相关的项目的实施绩效,譬如建设公园、绿道等。

习近平总书记指出:“疫情防控不仅是医药卫生问题,而是全方位的工作,各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。从防控慢性病到防控急性传染病、从居家隔离到活动分散,城乡规划面对不断变化、更加复杂而广阔的命题,任重道远。

图 1 美国3944名青年人(18-34岁)工作的时间区段(图片来源:笔者自绘)

参考文献:

McDonald, N., & Peng, K. (2020).The changing nature of work and time use: implications for travel demand, Chapter 1, Elsevier, Transportation, Land Use, and Envrionmental Planning.

Yang, T. C., & Matthews, S. A. (2010). The role of social and built environments in predicting selfrated stress: a multilevel analysis in Philadelphia. Health & Place, 16(5), 803–810

黄建中,胡刚钰,李敏. 城市规划学刊 232(6), P45-54. 2016.

『创建健康城市』

微信号:健康城市实验室WLANLab

原文始发于微信公众号(健康城市实验室WLANLab):【疫情思考】迈向安全可防控的城市——从居家隔离到活动分散

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏